中心静脉长期留置导管在维持性血液透析患者中的应用

2015-09-03杨郁葱王微鲁淑敏

杨郁葱 王微 鲁淑敏

中心静脉长期留置导管在维持性血液透析患者中的应用

杨郁葱 王微 鲁淑敏

目的 观察中心静脉长期留置导管(导管组)及动静脉内瘘(内瘘组)作为两种长期血管通路对血透患者透析充分性及并发症的影响,探讨中心静脉长期留置导管在维持性血透中的临床应用价值。方法 选择我院2010-01—2014-02新入维持性血透患者,导管组及内瘘组各10例,主要观察指标为尿素清除率(Kt/V)、最大血流量、观察终点前1个月内射血分数(EF)以及随访期内两组患者感染、血栓及死亡发生情况。结果 导管组使用时间(25.3±5.2)个月,内瘘组使用时间(29.3±1.7)个月,导管组最大血流量、通路使用时间、Kt/V值均低于内瘘组,但差异无统计学意义,导管组EF值高于内瘘组,差异无统计学意义,导管组感染率、血栓发生率及死亡率均高于内瘘组。结论 导管组及内瘘组均可以达到充分透析,但导管组感染率、血栓发生率及死亡率高于内瘘组,提示当内瘘失败时,长期管仍可作为维持性血透患者建立长期血管通路的替代方法,临床价值肯定。

血液透析;中心静脉长期留置导管;内瘘;透析充分性;并发症

血管通路是维持性血透患者的生命线,良好的血管通路是保证血透顺利进行和透析充分的首要条件。长期血管通路主要包括自体动静脉内瘘,因其血流量充分,感染率及血栓形成率较低,是目前最理想的血管通路;少部分患者会选择生物材料制作的人工血管,但由于目前开展的单位及采纳患者少,关于人工血管的报道并不是很多,效果不确切。对于无法建立内瘘者来说,使用长期管已成为建立长期血管通路的较好补充形式。我院从2010年1月开始观察使用长期管血透患者的临床治疗情况,并与内瘘组患者对比,探讨长期管在临床中的应用价值,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 病例收集 选择我院2010-01—2014-02新入维持性血透患者,导管组及内瘘组各10例,血管通路使用均超过3个月,随访6~46个月。

1.2 分组 导管组:10例,其中男3例,女7例;年龄53~92岁;基础病:糖肾6例,高血压肾损害3例,慢性肾炎1例。内瘘组:10例,其中男6例,女4例;年龄26~72岁;基础病:慢性肾炎6例,高血压肾损害2例,慢性肾小管间质病1例,狼疮性肾炎1例。

1.3 长期导管留置方法 采用美国Palindrome chronic Catheter Kit导管,14.5Fr双腔cuff导管,长36 cm,全部右颈内静脉置管。术前超声探查血管,应用Seldinger技术,采用撕脱鞘型扩张导管置管法,Cuff距皮肤导管出口约2 cm,根据患者身高体型,决定皮下隧道位置及长度。肝素盐水动静脉端分别1.6 mL封管,导管出口处无菌敷料包扎。

1.4 内瘘手术方法 均采取端侧吻合,连续双外翻缝合,术后8~12周使用。桡动脉与头静脉吻合7例,尺动脉与贵要静脉吻合2例,桡动脉与贵要静脉吻合1例。

1.5 透析方式 均采用聚砜膜透析器,膜面积1.4~1.6 m2,血流量200~300 mL/min,标准碳酸氢盐透析液,流量500 mL/min,透析时间4 h,每周3次。

1.6 并发症处理 ①导管组:每月尿激酶封管1次预防血栓。具体方法:盐水10 mL+肝素2 mL,取混合液4 mL+尿激酶10万U,按导管标记毫升数封管;如导管血流不畅考虑血栓形成时,给予溶栓处理,盐水100 mL+尿激酶30万U,导管动静脉端各50 mL,静滴大于5 h。当患者出现发热,考虑导管感染时,首先留取血培养,给予抗球菌类抗生素+肝素封管,后根据患者用药后反应或药敏回报选择敏感抗生素,必要时全身静脉给药。②内瘘组:可疑内瘘闭塞时用尿激酶局部溶栓,无效后考虑内瘘重建。

1.7 观察指标 尿素清除率(Kt/V)、最大血流量、观察终点前1个月内射血分数(EF)以及两组患者感染、血栓及死亡发生情况。

1.8 统计学方法 应用SPSS 13.5统计软件进行分析,计量数据以均数±标准差表示,比较差异性用χ2检验及t检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

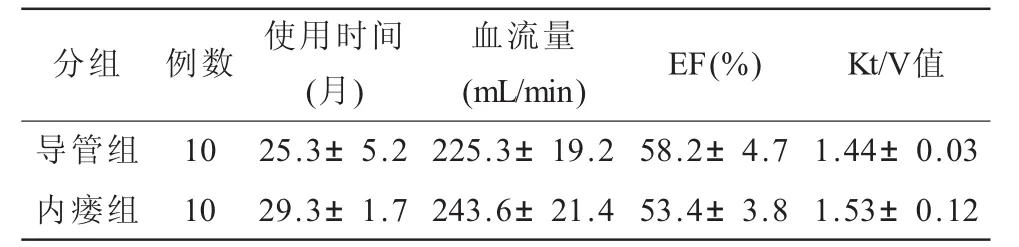

2.1 一般情况 导管组使用时间(25.3±5.2)个月,内瘘组使用时间(29.3±1.7)个月,导管组最大血流量、通路使用时间、Kt/V值均低于内瘘组,但差异无统计学意义,导管组EF值高于内瘘组,差异无统计学意义。

2.2 并发症情况 导管组:感染3例,占30%,其中金葡菌1例,表皮葡萄球菌2例;血栓形成3例,经尿激酶及时溶栓后均再通;死亡3例,心衰2例,脑出血1例。内瘘组:无感染患者;血栓形成2例,经尿激酶溶栓未通,改为腹膜透析;死亡2例,重症感染1例,脑出血1例,心梗1例。

表1 导管组与内瘘组一般资料比较(±s)

表1 导管组与内瘘组一般资料比较(±s)

分组 例数 使用时间(月)血流量(mL/min) EF(%) Kt/V值导管组 10 25.3±5.2 225.3±19.2 58.2±4.7 1.44±0.03内瘘组 10 29.3±1.7 243.6±21.4 53.4±3.8 1.53±0.12

3 讨论

持续性高质量血液透析的前提是功能良好的血管通路,当内瘘失败而又无法建立人工血管时,长期管则起到了生命支持的作用[1]。导管感染是导管失功的主要原因。导管相关性感染包括[2]:①导管内微生物定植。②出口感染。③隧道感染。④导管相关性血流感染。本研究中有3例患者发生感染,均为出口感染,2例经抗生素治疗治愈,1例拔管后感染控制,提示导管感染不可忽视,强调导管护理尤为重要,无菌操作是重中之重,对于感染要早诊断、早治疗、足疗程。血栓形成是导管失功能的另一重要因素,形成原因可能与导管周围纤维蛋白鞘形成有关,一旦出现贴壁现象,即回血顺利,抽出有阻力,则应该及时溶栓试图恢复血流保住导管。一旦失败,有报道称[3]可采取介入手术取栓法。一般情况下,左颈内静脉及锁骨下静脉置管血栓形成率高于右颈内静脉。

通过对20例内瘘及长期管患者的观察发现,内瘘组与导管组患者Kt/V值均大于1.4,都可达到充分透析,与文献报道一致[4]。虽然长期导管感染率、血栓率、死亡率高于内瘘组,与国内报道一致[5],但其具有特殊优势,如对心脏功能要求低,适合心脏功能差的血透患者,可多处置管,无需穿刺,置管后可立即使用,对血流动力学影响小,仍具有一定的适应人群[6-7]。只要做到严格无菌操作、及时处理和降低并发症可能出现的危险因素,其仍成为无法建立内瘘患者的良好替代,方法值得临床推广。

[1]Aon M.Fi stula First:Recent progress and ongoingcha1kenges[J].Am J Kidney Dis,2011(57):3-6.

[2]Knutt inen MG,Bobra S,Hardman J,et a1.A review ofevolving dialysis catheter technologies[J].Semin lnterv Radiol,2009,26(2):106-114.

[3]Kukavica N,Resic H,Sahovic.V.Comparison of complications and dialysis adequacy between temporary and permanent tunnelled catheter for haemodialysis[J].Bosn J Basic Med Sci,2009,9(4):265-270.

[4]黄俊,张虹,童俊容.长期留置深静脉导管相关并发症的防治[J].临床荟萃,2011,26(2):93-95.

[5]叶朝阳.中心静脉长期留置导管面临的挑战和对策[J].中国血液净化,2011,10(9):465-467.

[6]徐友平,姚国乾.长期透析导管并发症及对策[J].临床肾脏病杂志,2012,12(9):393-395.

[7]弓伟,范静东,佟峰,等.长期留置导管与动静脉内瘘对长期血液透析患者生存质量评估的对比观察[J].中国医师进修杂志,2010,33(18):11-14.

2014-11-17)

1005-619X(2015)04-0419-02

10.13517/j.cnki.ccm.2015.04.043

117000 本溪市中心医院(中国医科大学本溪中心医院)