危机中的云南少数民族语言

——以云南文山谷拉乡布央语为例

2015-08-29

语言是人类的主要交际工具,是文化的载体。通过语言,人类将自己在特定自然环境中积累的知识和经验代代传播并保存下去。因此,语言积淀着各民族丰富的文化现象,是各民族宝贵的文化财富。一种语言的消失就是一种文化的消失。

随着全球一体化和区域经济发展的加快,随着中国20世纪80年代的改革开放以及交通的便捷并媒体、网络的普及,那些原先处于封闭和半封闭地区的少数民族族群开始频繁接触到信息时代的各种新生事物。由于就业和接受教育的需求,他们走出大山并逐渐融入到现代化都市中去。因其语言不能适应新形势的需要,这些少数民族便开始转用主流语言。

中国是一个有着56个民族的大国。云南省是个多民族、多语言、多语文的省份,云南的25个少数民族中的22个使用着分属于汉藏、南亚两大语系的藏缅、壮侗、苗瑶、孟高棉4个语族的26种语言。在中国现有的约130种少数民族语言中,约有40种处于濒危或邻近濒危的状态。其中云南有7个,布央语就是其中之一。本文主要采用数据分析和归纳法等,运用联合国教科文组织制定的濒危语言评估指标和语言活力估量表对田野调查点的布央语的濒危程度和语言活力进行评估,并对其使用状况和基本特征进行分析,探讨导致其濒危的外在和内在因素,并提出抢救的对策。

一、布央人基本情况

布央人是中国西南地区的一个少数民族群体,他们使用的语言属汉藏语系壮侗语族壮傣语支的布央语种。①杨光远、赵岩社:《云南少数民族语言文字概论》,昆明:云南民族出版社,2002年,第3页。“布央”系壮语称谓,意思是外来的生活习俗及语言与壮族相似但又有区别的居民。文山州富宁县的布央人接受此称谓作为自称,并指出他们的汉名用字应为“佯”,而非“央”。②李锦芳:《布央语研究》,北京:中央民族大学出版社,1999年,第5页。云南的布央人划归壮族,分布在富宁、广南两县,富宁布央语属东部方言,该方言内部差别较大,相互通话极为困难。广南布央语属西北方言。笔者的调查点就选在富宁县的谷拉乡。该乡的布央人约有千余人,是最大的布央人聚集区。富宁布央语有三个分支,其语法特点相似,但语音、词汇各具特点,语音面貌差别较大。

布央人与仡佬族先民关系较密切,和古代濮人也有关系,是百越人的后裔。他们古时主要分布在今贵州一带,近二三百年才迁至广西和云南地区。①李锦芳:《富宁布央语调查研究》,中央民族大学学报(哲学社会科学版)2002年第1期。《富宁县地名志》有郎架、念郎两寨清代建寨的记载。由于布央人多与其他民族杂居,大多数已经放弃本民族母语而转用壮语、汉语普通话及汉语地方话等,现在只有相邻的云南富宁县、广南县和广西那坡3县仍在使用布央语,总人口有2000多。②李锦芳:《巴哈布央语概况》,《民族语文》2003年第4期。富宁县谷拉乡的“布央八寨”约有1000人,广南县约600人。③李锦芳:《西南地区濒危语言调查研究》,北京:中央民族大学出版社,2006年,第21页。富宁的布央人年节习惯均随壮族,最为隆重的节日是六月寅日节。

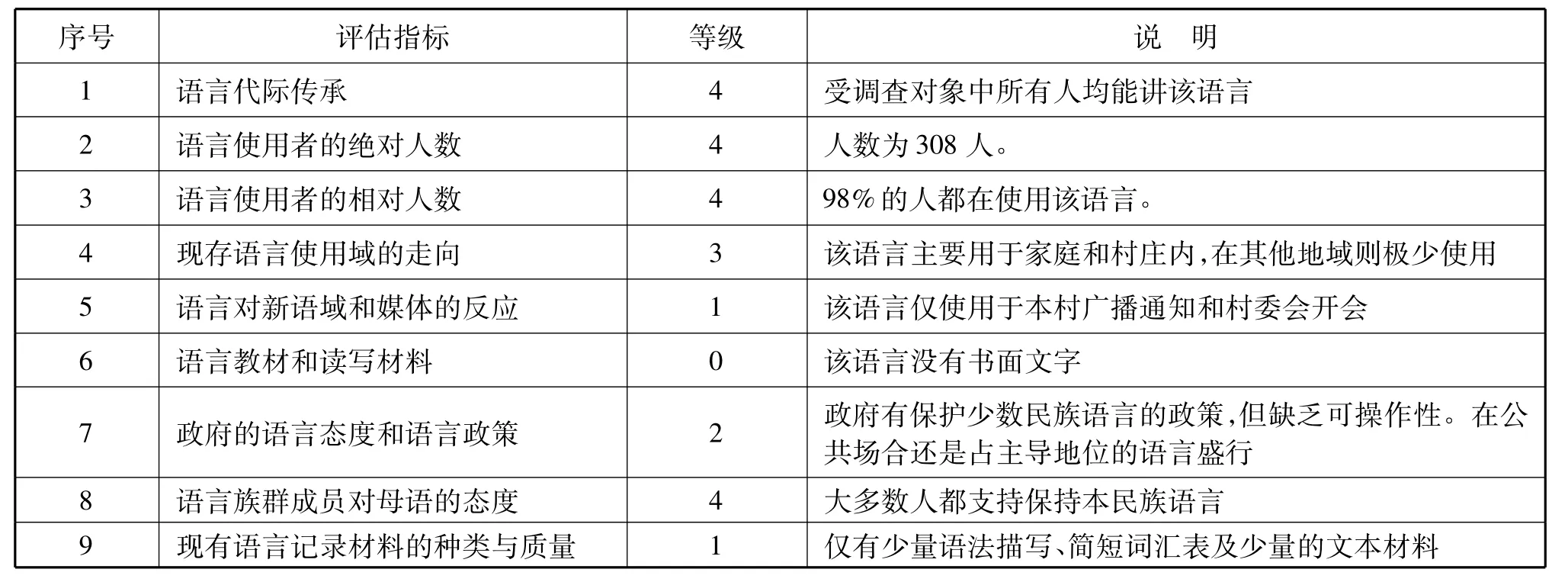

表1 布央语语言活力和濒危程度评估结果

二、布央语语言活力与濒危程度评估

笔者本次调研地点为云南省文山州富宁县谷拉乡马贯村,全村共69户布央族住户,布央总人口为314名。在该项调查中,男性占71%,女性占28%,有3份问卷未作答。男性人数是女性人数的1倍多。笔者将调查对象划分为5个年龄段,分别为12岁以下、12~30岁、31~50岁、51~70岁以及70岁以上。年龄分布中,青年、中年和中老年的比例相当。各个年龄段的综合调查对全面了解对研究语言的际代传承比较合理。调查对象的职业类型以“在家务农”“学生”“外出打工”居多。其中,在家务农者和外出打工者是最多的,各占31.6%,超过了调查对象的一半,其次是学生。务农和打工的人数居多,而公务员、企事业单位等的人员很少,这种职业分布和村民受教育的程度低有关。

下表为本次调研的评估结果。评估所采用的是联合国教科文组织濒危语言专家组对语音活力的9项评估指标(见表1)。前6项指标评估语音活力和濒危状况,1~3项将语音安全状况由高到低分为6级,最高为5,最低为0。其他指标也分为6级。

除以上基本情况统计外,以下是对评估结果的说明:

1.语言代际传承、语言使用者绝对人数、语言使用者相对人数

如上表所示,布央语在代际传承这一项的等级评定为4,说明上自老者、下自儿童所有年龄段的人都在使用这种语言。95.3%的被调查者都能非常熟练或比较流利地使用布央语,分布在各个年龄段。能够讲本民族语言的人达100%。这些数据说明村民对布央语的使用非常普遍,布央语在本社区传承较好。

语言是通过代际传承来延续的。在调查中发现,布央语在家庭中使用情况良好,大多数的村民在童年时期就从长辈处习得布央语,耳濡目染,所以他们如今亦能用布央语与村民进行顺畅的沟通交流。大多数村民在家对父母、子女以及自己的妻子或丈夫最常用布央语进行交谈。但有一部分人选择了不止一种语言,如壮语、汉语等。用布央语和子女交谈的人数略少于同父母或夫妻间。

绝大多数人总是或经常用布央语与长辈如爷爷辈、父辈,以及同辈或亲近的人如兄弟姐妹进行交流沟通。使用布央语同儿子辈、孙子辈等晚辈交流的也不在少数,稍逊于长辈。与20岁以下年轻人交谈时,使用布央语的情况占到2/3的比例。当场合比较正式比如和同事交谈、和政府人员交谈时,使用布央语的村民急剧减少,不到10%。

从代际传承方面看,布央语的传承前景是比较乐观的。也就是说,在马贯村布央语有家庭传承基础,会有新的使用者不断出现,代际传承至少在短期内不会中断。

2.语言使用域的走向、对新语域和媒体的反应

尽管马贯村的布央语村寨内部传承较好,但这只是集中在较小的地域范围之内,比如家庭内、村寨内、族群内。在工作单位或集市上,使用布央语的人大大减少,说明在正式场合或公共场所,布央语的使用大打折扣;而在私密性、随意性和非正式性的场合,布央语是最常使用的语言。这表明布央语的使用领域比较有限。因此,布央语在该项指标等级为3,表示布央语的使用语域正在收缩。

调查中发现除了村委会的广播喇叭之外,其他任何新的如电视、广播、网络等语域和媒体中都没有使用布央语,故布央语在此项的等级为1,属活力不足的语言。

3.语言教材与读写材料

调查中发现,布央语在教育领域几乎不怎么使用。学校的老师上课时最常用的是普通话,也有少数教师使用布央语和汉语方言,即使少数时间讲本族语言也只和低年级学生讲。因为,小孩子在寨子里主要讲本民族语言,他们的汉语水平在这一阶段都不高。布央语没有书面文字,又没有语言教材和读写材料,表示该语言族群没有可用的拼写符号,因此它在此项的等级为0。另外,布央语在诸如电视、网络和无线电广播等媒体中都不曾使用。

4.政府的语言态度和语言政策

新中国在成立当年的政治协商会议上的《中国人民政治协商会议共同纲领》就明确规定:“各少数民族均有发展其语言文字,保持或改革其风俗习惯及宗教信仰的自由。”此后,中国一直在积极探索和推进语言文字平等发展与保护的途径和措施,先后制定了一系列政策法规,如《中华人民共和国民族区域自治法》《中华人民共和国国家通用语言文字法》等,为各民族的相关权利提供了重要的保障。作为全国少数民族最多的一个省份,云南省为了加强少数民族语言文字工作,保障各少数民族使用和发展本民族语言文字的权利,根据以上法律,结合本省的实际情况,制定了《云南省少数民族语言文字工作条例》,并从2013年5月1日起施行。在调查中笔者也发现,一些地方干部和文教人员不重视,甚至不清楚这些政策与相关规定,更谈不上考虑落实这些政策措施。总之,在公共场合还是占主导地位的语言如汉语和壮语盛行,因此布央语在该评估指标中的等级为2。

5.族群成员对自己母语的态度

在被问及是否愿意自觉主动选择学习本族语时,笔者的调查对象中非常赞同保持本族语言的占77%,比较赞同的占18%,不赞同的只占5%,说明布央人对本民族语言充满感情。

入户访谈也进一步证实了这样的结果,族群内绝大多数成员希望自己的下一代能尽量使用布央语,几乎所有的调查对象都愿意学习本族语。他们认为应该保持语言多样性和保护少数民族语言。布央语之所以能够在小范围内使用如此广泛,在当下传承较好,与族群成员对本族语言的特殊感情,包括寨子中经常用布央语进行广播,宗教仪式、村委会开会也经常用布央语有着密不可分的联系。虽然年轻一代不怎么使用本族语言,但他们也持理解和支持的态度。比如村中已经嫁到广东省的一位年轻女性,她说有时也和自己的孩子说布央语,只可惜没有语言环境,孩子无法坚持,只能听懂一些简单的单词和短语。总之,大多数族内成员都支持保持本族语言文化。因此,布央语在此项的等级评定为4。

6.现有语言记录材料的种类与质量

现有研究布央语的成果不多,相关的主要著作和文章有:李锦芳著的《布央语研究》和《仡央语言词汇集》,李锦芳主编、何彦诚等编著的《仡佬语布央语语法标注话语材料集》以及李锦芳撰写的《富宁布央语调查研究》和《巴哈布央语概况》等。其中大多是从语音、词汇、语法等方面介绍布央语的基本情况。并对该语言语音、词汇和语法特点进行分析,同时记录了部分词汇和句子。在云南少数民族语言数据库中没有布央语音像资料。因此,布央语在该评估指标中的等级为1。

综合以上9项指标的等级评定,笔者发现从总体来看,尽管布央语目前在调研点生命力较旺盛,但它的使用领域已经受限,使用范围不断缩小,已经处于明显濒危的状态,且濒危程度会逐渐加剧。

三、布央语濒危成因分析

1.历史原因

根据文献和口传资料,布央人近二三百年前才迁至广西和云南地区,他们的祖辈可能是来自广东或福建沿海一带的百越后裔。在漫长的迁徙途中,他们有的便停留下来,落居于其他民族之中,与原先的族人分离,慢慢地融入了当地民族。从各种记载看,布央人融合于壮族居多,如广西平果县部分壮族就是融合于壮族的布央人,还有融合于布依族的。而迁到桂西南的靖西、德保、那坡一带的布央人率先融入人口占绝大多数且掌握政权(土司)的当地土著——壮族之中。①李锦芳:《布央语研究》,北京:中央民族大学出版社,1999年,第6页。融合于其他民族的布央人自然渐渐淡忘了自己的母语。时至今日,只有相邻的云南富宁县、广南县和广西那坡3县的2000余人保留了这一珍贵的母语。一个处于劣势的弱小外来民族,要生存,要与当地的其他族群交流就必须学会他们的语言,尤其是较强势的语言,这是布央人必然的选择。

2.族际通婚

布央人在迁徙过程中,除了与其他民族的融合外,还存在与外族通婚的现象。尤其是改革开放的几十年以来,他们走出相对封闭的民族聚居区,融入外部世界的机会大大增多。随着与外界往来的密切,布央人与壮族、汉族等通婚的人数不断增加。他们离使用母语的环境也越发遥远,自然只能讲当地话和普通话,这样,他们的下一代便变成汉语单语人。随着外出学习、工作人数的增加,青年一代也正在逐渐放弃使用布央语,转而使用语言功能更强的语言,这样混合家庭自然变成了汉语单语和壮语单语家庭。而且,这个过程往往只需要一代人的时间即可完成。

3.经济原因

到21世纪末,90%的语言将被强势语言取代。②范俊军:《语言活力与语言濒危的评估——联合国教科文组织文件〈语言活力与语言濒危〉述评》,《现代外语》2006年第2期。这就意味着由于不能够适应新形势的需要,一些较弱势语言的功能渐渐衰退,这些民族不得不放弃母语,兼用或转用其他主体民族和强势语言是历史发展的趋势。中国在改革开放以来的30多年间,随着网络、媒体的普及,原先处于封闭或半封闭状态地区的族群也融入了改革开放的大潮中。布央人走出村寨打工、学习,寻找奔小康的路子。他们学习和使用汉语的机会剧增。相比之下,母语的使用功能却逐渐衰退,使用范围缩小,同时使用的人也减少。

同时,布央人与其他许多少数民族一样,生产力水平和文化发达程度较之于其他主体民族均不够先进和发达。他们在政治上较弱小,受教育程度低,富裕程度也较低,接触先进科技的机会极少。因此他们通过汉语学习先进科技和经济手段的愿望就更加迫切,其自身的语言自然渐渐被遗忘。

4.文化原因

富宁县谷拉乡的“布央八寨”大约只有1000人,为对外交流的需要,布央人自然就得学会使用其他民族的语言。随着时代的发展,其母语没有能够反映新事物及新概念的词汇,他们便借用其他语言的词汇使用。布央人与壮族和汉族接触密切,故借用壮语和汉语词最多。特别是布央语是一种没有文字的语言,凡是需要书面交流均借助汉字来实现。生活在当今社会,如果不懂汉语言就无法获得先进的科学文化知识,不能与外界进行有效的沟通,更谈不上与时俱进、发展进步。然而,固有词和借词的排斥关系始终是主流的,多数从汉语或壮语借来的词汇完全取代了固有的布央语词汇。借词系统在丰富布央语词汇、加强其表达能力的同时,也在不断削弱并排斥着布央语固有的词汇。若是任凭这种现象延续下去,弱势的语言将变得更弱,使用域更窄,直至消亡。也就是说,布央语终将走向衰亡。

但布央人对本族群成员使用其他语言并不反感。调查中发现,他们多数人甚至不认为外来语对其母语有威胁。笔者认为造成布央人这种态度的原因有二:一是布央人长期与其他民族接触或混居,早已使用母语又兼通其他民族语言,其实很久以前很多布央人就已经是双语人,甚至三语人;二是孩子们在学校里学习时,只能使用汉语,甚至还要学习英语。他们在社会上参加所有的考试也只能用汉语和其他的语言。外出打工、就业等情形亦然。在更好地融入主流社会的愿望驱使下,他们对学习和掌握汉语、英语的需要比以往任何时候都更强烈。他们不仅不反对自己的孩子学习主流语言,还设法为孩子创造较好的学习条件。因此,布央语单语人正在加速减少。同时,他们大多数人都赞同保持语言多样化,应该学习本族语,保存本族文化。

五、结 语

综上所述,文山州谷拉乡调查点的布央语目前已处于活力不足的状态,布央语使用者正在失去维系其语言使用的环境。约40岁以下的人已经明显表现出由布央语向汉语过渡的语言痕迹。随着本族长辈成员的不断离世,代际传承无法继续,布央语可能会加速濒危程度。

每一种语言都是人类的一笔财富,一旦失去将无法找回。要保护布央语使之不致过早消亡,就要采取切实有效的措施。对于没有文字的布央语,当务之急是尽量挖掘记录现有的一切语言资料。其次,编写可供教学用的教科书、培养师资,在民族聚居地区实行双语教学。最后,希望国家出台针对少数民族语言的专门法律,各级各地高度重视民族语言的保护工作,在资金、人力、物力上给予大力支持,确实把民族语言的使用和保护工作落到实处。