原发性失眠症中医证候群筛选的研究

2015-08-03刘东生等

刘东生等

[摘要] 目的 探讨原发性失眠症的中医证候群特点,分析其诊断要点。 方法 通过收集原发性失眠患者的四诊信息,采用系统聚类分析的方法归纳出原发性失眠的中医证候群,从而确定原发性失眠的证候诊断要点。 结果 原发性失眠的中医证候分布特点主要包括4个证型:肝郁脾虚、阴虚火旺、痰热扰心、心虚胆怯,其中肝郁脾虚为主要类型。 结论 筛选证候标准与专家诊断结果一致性较好,老年患者以肝郁脾虚证型为主,而年轻患者则以阴虚火旺、痰热扰心型为主。

[关键词] 原发性失眠;中医证候;聚类分析;诊断标准

[中图分类号] R256.23 [文献标识码] A [文章编号] 1674-4721(2015)02(a)-0102-04

Study on syndrone screening of syndrome of traditional Chinese medicine about primary insomnia

LIU Dong-sheng LIAN Xin-fu YUAN Shao-ying ZHANG Xian-wei CHEN Xin HUANG Xiao-feng

Department of the Fifth Medicine,Zhuhai Hospital of Guangdong Province Traditional Chinese Medical Hospital,Zhuhai 519015,China

[Abstract] Objective To study the characteristics of syndrome of traditional Chinese medicine about primary insomnia,and analyze the main points of diagnosis. Methods The four diagnostic information in patients with primary insomnia was collected and summarized the primary insomnia in traditional Chinese medicine syndrome by the method of system clustering analysis,in oeder to determine the syndrome diagnosis of primary insomnia. Results The distribution of traditional Chinese medicine syndromes of primary insomnia mainly included 4 types of syndrome:liver stagnation and spleen deficiency,hyperactivity of fire due to Yin deficiency,phlegm heat disturbance of the heart, afraid cowardice,which is the main type of liver stagnation and spleen deficiency. Conclusion Syndrome screening criteria and expert diagnosis has better consistency.Liver stagnation and spleen deficiency syndromes is the main syndromes in elderly patients, hyperactivity of fire due to Yin deficiency syndromes is the main syndromes in young patients.

[Key words] Primary insomnia;Syndrome of traditional Chinese medicine;Cluster analysis;Diagnostic criteria

失眠症是指睡眠的始发和睡眠维持发生障碍,致使睡眠质量不能满足个体需要而明显影响患者白天活动的一种睡眠障碍。失眠症的诊断目前应用较多的是国际疾病分类第10版(ICD-10)中的定义,其诊断要点包括以下3点:入睡困难;持续睡眠障碍或睡眠后没有恢复感,导致明显的不适或影响了日常生活;每周3次或以上并持续至少1个月。其中由各种疾病或使用药物等因素引起的失眠归类为继发性失眠;无明确诱因者归类为原发性失眠症。中医学将该病归属于“目不瞑”“不得眠”“不寐”等范畴。本研究主要采用系统聚类分析的方法,对诊断为原发性失眠症患者证候进行聚类分析,筛选其中证候特点,研究其证候分布,进而研究确定其证型辨证的客观指标、依据。

1 资料与方法

1.1 一般资料

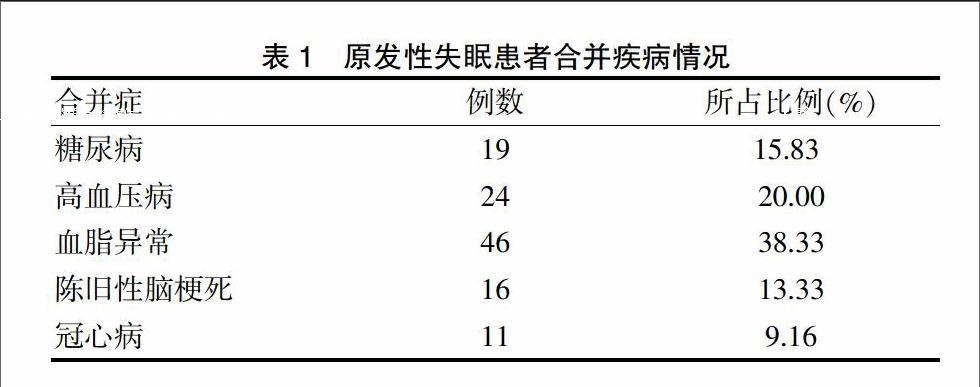

本次调查自2012年11月~2013年11月,从广东省中医院门诊共随机收集了120例原发性失眠患者作为病例组,其中男性64例(53.33%),女性56例(46.67%);平均年龄为(49.1±17.3)岁; 18~35岁33例;35~55岁42例;55岁以上45例;合并疾病的情况具体见表1。

表1 原发性失眠患者合并疾病情况

1.2 诊断标准

原发性失眠症的西医诊断标准参考睡眠障碍国际分类标准(ICD10);中医诊断参考国家中医药管理局1994年发布的《中医病证诊断疗效标准》中的不寐诊断标准。

1.3 纳入标准

①符合以上诊断标准,其中西医诊断中属于原发性失眠症患者;②愿意接受临床观察者;③合并高血压、糖尿病、冠心病、慢性肺病等疾病的患者,合并病病情稳定者可作为纳入对象。

1.4 排除标准

①精神疾患包括明显焦虑、抑郁患者;②颅内明确器质性病变可影响睡眠者;③合并明显的心、肺、肝、肾等脏器功能障碍者;④嗜烟酒、吸毒或其他影响睡眠的毒麻药品者;⑤不配合临床调查的患者。

1.5 资料采集方法

设计专门临床证候信息调查表,对进入研究患者的一般信息及四诊信息等进行规范记录。记录临床症候时,部分症状同时级登记,根据症状程度按轻、中、重记分记录。轻:偶尔发生(如失眠每周发生次数≤2次),程度较轻;中:经常发生(如失眠每周发生3~4次):重:经常发生,程度重(如失眠每周发作>4次)。

1.6 统计学处理

采用SPSS 16.0统计学软件对数据进行分析。证候筛选采用系统聚类分析中的变量聚类法;将聚类得到的症候群结合专家诊断意见,判定各种分型的代表症状,同时归纳出中医证型,根据具体聚类的不同选择相对分型较明显的作为临床证候诊断参考。其他数据统计方法:计数资料均采用卡方检验;计量资料以x±s表示,采用t检验,多组间计量资料均数比较时先进行方差齐性的Levene检验,方差齐时,采用LSD-T检验;方差不齐时,采用Tamhane T2检验。

2 结果

2.1 证候频数分析

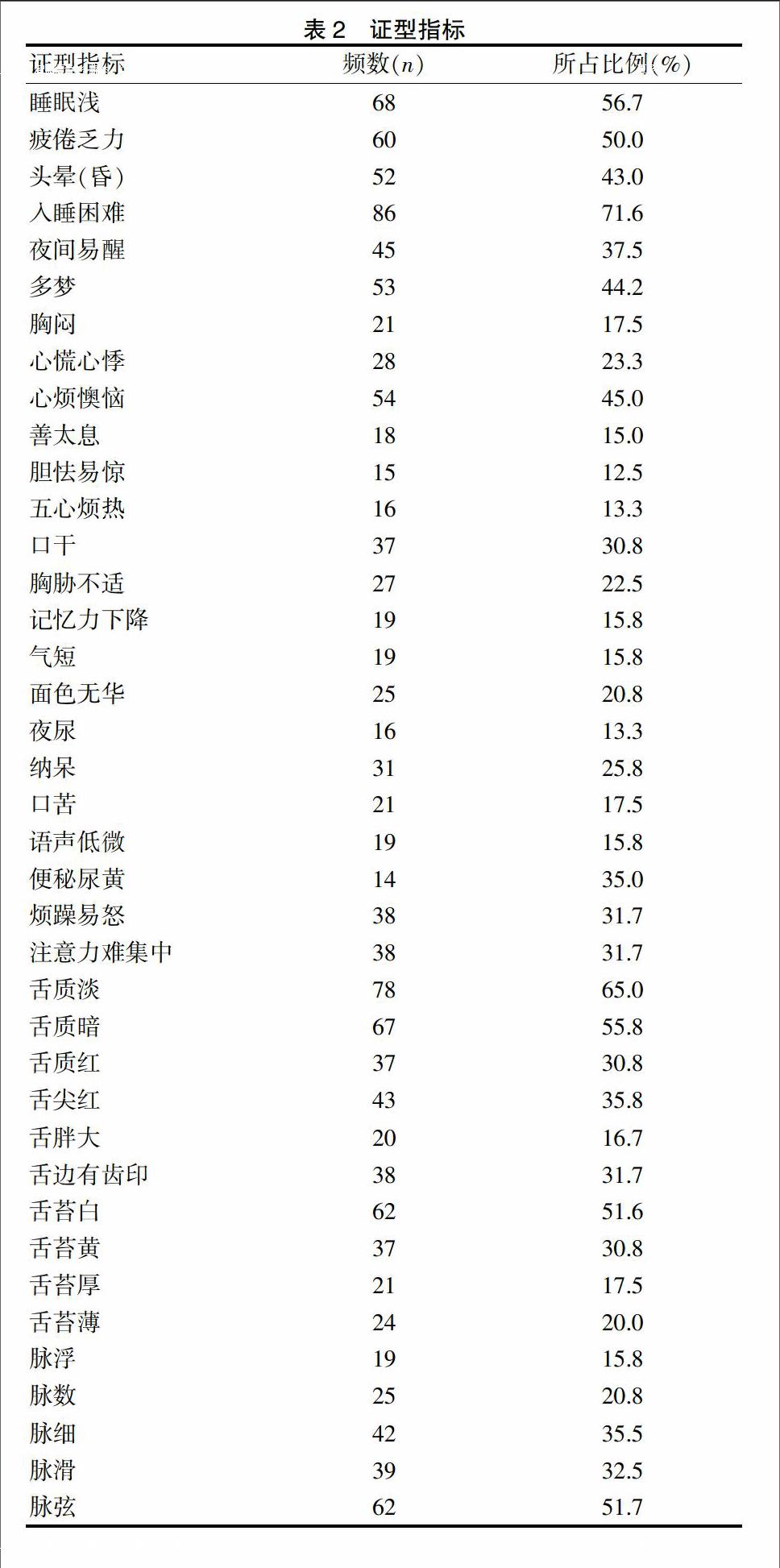

对所采集的证候信息进行频数统计,观察其频数,去除出现频数在10%以下的指标,同时剔除“睡眠差”指标(频数100%);最后得到的39项指标见表2。

2.2 聚类分析结果

将过滤后的指标进行系统聚类分析,聚类方法选用组间距离法,按照2~5类进行聚类,统计结果分类见表3~表6。

2.3 聚四类时分类特点

其各种症候出现特点如下。第一类:46例,其中各指标出现频率为疲倦乏力(86.96%)、善太息(45.65%)、胸胁不适(67.39%)、气短(23.91%)、面色无华(23.91%)、纳呆(54.35%)、语声低微(21.74%)、舌质暗(21.74%)、舌胖大(19.56%)、舌边有齿印(41.30%)、舌苔白(45.65)、脉弦(73.91%)。第二类:25例,其中各指标出现频率为入睡困难(84.00%)、多梦(72%)、口干(80%)、五心烦热(44%)、便秘尿黄(40%)、舌尖红(44%)、舌苔薄(32%)、脉细(72%)、脉数(56%)。第三类:37例,其中各指标出现频率为头晕(昏)(59.46%)、胸闷(32.43%)、心烦懊恼(72.97%)、烦躁易怒(40.54%)、口苦(32.43%)、舌质红(54.05%)、舌苔厚(32.43%)、舌苔黄(72.97%)、脉滑(78.38%)。第四类:12例,其中各指标出现频率为睡眠浅(58.33%)、夜间易醒(75.00%)、心慌心悸(58.33%)、胆怯易惊(83.33%)、记忆力下降(50%)、注意力难集中(58.33%)、夜尿(33.33%)、舌质淡(75%)、脉浮(75%)。

2.4 中医证型分布特点

根据以上聚类分析结果,结合中医辨证、专家咨询,聚两类时证型特征不明显;聚三类时第一类为肝郁脾虚、痰瘀互结,第二类为阴虚火旺、痰热中阻,第三类为心脾两虚;聚四类时证型特点较明显,其中第一类为肝郁脾虚,第二类为阴虚火旺,第三类为痰热扰心,第四类为心虚胆怯;聚五类时证候特征不明显,相对较分散。根据以上聚类分析统计结果,结合《中华人民共和国国家标准中医临床诊疗术语证候部分》,并根据专家咨询分析聚类症候情况,最后确定为4类证型。①肝郁脾虚:舌胖大、舌边有齿印、舌苔白、脉弦、疲倦乏力、善太息、胸胁不适、气短、面色无华、纳呆、语声低微、舌质暗。②阴虚火旺:入睡困难、多梦、口干、五心烦热、便秘尿黄、舌尖红、舌苔薄、脉细、脉数。③痰热扰心:头晕(昏)、胸闷、心烦懊恼、烦躁易怒、口苦、舌质红、舌苔厚、舌苔黄、脉滑。④心虚胆怯:睡眠浅、夜间易醒、心慌心悸、胆怯易惊、记忆力下降、注意力难集中、夜尿、舌质淡、脉浮。

2.5 临床专家诊断与拟定标准诊断的比较

根据聚类分析结果分析出来的证型诊断特点,对纳入研究的120例病例进行再辨证,结果如下:肝郁脾虚型共46例(38.33%),阴虚火旺型共25例(20.84%),痰热扰心型共37例(30.83%),心虚胆怯型共12例(10%)。将120例患者的资料依次让专家组进行辨证分析,其结果与聚类后的证候辩证结果进行一致性比较,结果显示Kappa=0.812,提示两者的符合率较高,聚类分析的4类证候分型标准可应用于临床,具体统计结果见表7。

表7 临床专家诊断与拟定标准诊断的比较(n)

2.6 证型分布特点

2.6.1不同年龄组证型分布的比较 年龄越高,肝郁脾虚型所占比例越大,阴虚火旺及痰热扰心型比例减少,不同年龄段病例先按组间进行方差齐性检验,结果提示方差齐,采用LSD-T检验,结果提示 P>0.05。按年龄段分布病例进行秩和检验,结果显示肝郁脾虚型与阴虚火旺型差异有显著性意义(Z=2.59,P=0.03),提示在老年患者中以肝郁脾虚证型为主,而在年轻患者中以阴虚火旺、痰热扰心型为主;心虚胆怯型分布由于病例数少,未见明显差异(表8)。

表8 不同年龄组证型分布的比较(n)

与阴虚火旺型比较,Z=2.59,*P=0.03.

2.6.2 不同性别证型分布比较 男性患者64名,女性56名,各证型之间比较,差异无统计学意义(P>0.05)(表9)。

表9 不同性别证型的分布比较(n)

3 讨论

随着社会经济的发展,失眠症的发病率不断提高,部分人因反复失眠而出现安眠药物依赖,严重影响人们的生活和工作。中医药在治疗失眠症中具有独特的效果,但因为失眠症的治疗容易受到其他身心疾病的影响,且本病临床表现具有多样性,许多合并脾胃或心悸等症,缺乏特异性诊断指标,辨证治疗缺乏客观指标,在临床诊疗及研究中存在可重复性差、可信度较低的问题,故进行中医证候类的客观研究尤为重要。

本研究采用系统聚类分析法对原发性失眠证候特点进行研究。变量聚类分析的特点是将一些观察对象(症候)依据其联系的不同特点进行归类,且这些归类不是人为划定的,归类后结合中医理论选取代表性指标作为证候标准,是一种用于中医证候研究的有效方法。本研究先统计四诊资料中的症候频数,对症候筛选、聚类,然后通过专家咨询,结合《中华人民共和国国家标准中医临床诊疗术语证候部分》的要点,根据聚类结果设定原发性失眠症的证候诊断标准,其证型分布主要为4型:肝郁脾虚、阴虚火旺、痰热扰心、心虚胆怯,其中肝郁脾虚为主要类型。其主要诊断指标如下。①肝郁脾虚:疲倦乏力、善太息、胸胁不适、气短、面色无华、纳呆、语声低微、舌质暗、舌胖大、舌边有齿印、舌苔白、脉弦。②阴虚火旺:入睡困难、多梦、口干、五心烦热、便秘尿黄、舌尖红、舌苔薄、脉细、脉数。③痰热扰心:头晕(昏)、胸闷、心烦懊恼、烦躁易怒、口苦、舌质红、舌苔厚、舌苔黄、脉滑。④心虚胆怯:睡眠浅、夜间易醒、心慌心悸、胆怯易惊、记忆力下降、注意力难集中、夜尿、舌质淡、脉浮。对所筛选证型标准与专家咨询诊断所作出的结果进行一致性比较(Kappa>0.75),结果提示筛选证候标准诊断与专家诊断结果一致性较好,可应用于临床。对所筛选的证型诊断按性别分组进行统计分析,差异无统计学意义;按年龄分布进行统计,结果提示肝郁脾虚型与阴虚火旺型差异有统计学意义(Z=2.59,P=0.03),提示在老年患者(>65岁)中肝郁脾虚证型患者比例增加,而在年轻患者中以阴虚火旺、痰热扰心型为主。

[参考文献]

[1] 游国雄.中华医学大辞海·睡眠医学分卷[M].沈阳:辽宁人民出版社,2002.

[2] 姜乾金.医学心理学[M].北京:人民卫生出版社,2001:203.

[3] 失眠定义、诊断及药物治疗共识专家组.失眠定义、诊断及药物治疗专家共识[J].中华神经科杂志,2006,39(2):1-3.

[4] 高虹,付乙,蓝肇熙,等.运动性失眠的中医辨证分型治疗观察[J].四川中医,2001,19(4):8-9.

[5] 许良.失眠症从肝论治——附1000例临床资料分析[J].上海中医药杂志,2001,35(9):16-17.

[6] 司富春.失眠中医证型和方药分析[J].世界中西医结合杂志,2007,2(7):520-523.

[7] 王永炎.中医内科学[M].上海:上海科学技术出版社,2001:132.

[8] 陈聪,宋咏梅.基于现代中医医案的失眠辨证规律分析[J].安徽中医药大学学报,2014,33(3):6-8.

[9] 陈志刚,李学军.原发性失眠的中医辨证研究[J].浙江中医药大学学报,2009,33(1):66-67.

[10] 王志铭,王红梅,曹玉媛.失眠症的药物治疗进展[J].实用心脑肺血管杂志,2007,15(1):6-7.

[11] 章逸桃.心理咨询中失眠的常见原因及诊治[J].中外医疗,2010,5(1):190-191.

[12] 张娅,黄俊山,吴松鹰,等.原发性失眠肝郁证量化诊断方法学研究[J].中医杂志,2013,54(10):858-860.

[13] 梁政亭,张星平,安艳丽.原发性失眠中西医研究概述[J].新疆中医药,2013,31(1):72-76.

[14] 张雯静,王国华.从肝论治治疗失眠症568例[J].陕西中医,2009,30(3):301-302.

[15] 吴海燕,吕春艳.失眠从火热论治[J].山东中医杂志,1999,18(10):437.

[16] 张广智.宁心助眠汤配合中药足浴治疗失眠症143例[J].中国民间疗法,2009,17(10):40.

[17] 常彪,金玫.吉良晨治疗不寐证经验初探[J].北京中医,2001,20(1):7-8.

[18] 邱志济,朱建平.朱良春治疗顽固失眠的用药经验和特色——著名老中医学家朱良春临床经验系列之十六[J].辽宁中医杂志,2001,28(4):205-206.

[19] 葛秀英,朱新义.酸枣仁汤临床运用[J].河南中医,1999, 19(6):9.

[20] 黄诚,常宝忠,孙哲,等.中医辨证论治治疗原发性失眠症疗效观察[J].浙江临床医学,2011,13(2):196-197.

[21] 王惠茹,王翘楚.中医从肝论治失眠症临床证候疗效评价量表设计和应用[J].中医文献杂志,2008,26(2):32-34.

(收稿日期:2014-12-16 本文编辑:祁海文)