为人民的创作导向与中国歌剧的多元发展

2015-07-06居其宏

居其宏

Diversity in Chinese opera for the Chinese people

习近平同志在2014年10月15日主持召开文艺工作座谈会并发表重要讲话,将“为人民的文艺”概括为社会主义文艺的本质特征,要求广大文艺家要把满足人民精神文化需求作为文艺和文艺工作的出发点和落脚点,把人民作为文艺表现的主体,把人民作为文艺审美的鉴赏家和评判者,把为人民服务作为文艺工作者的天职。

我认为,习近平同志的讲话,一针见血地切中我国歌剧艺术的时弊,并对其未来的健康发展和繁荣具有长远的指导意义。

本文谨就“为人民的创作导向与中国歌剧的多元发展”这个论题谈几点浅见。

多元时代必须廓清的认识界限

在正式进入这个论题的探讨之前,首先对某些与本论题相关的认识界限做一番廓清是必要的,目的是将我们的讨论建立在若干普遍共识的基础之上。

一、歌剧是艺术皇冠上的宝石

歌剧艺术历来被公认为艺术皇冠上的宝石。这一传统说法,一方面给歌剧艺术带来了光环和荣耀,另一方面也容易造成这样的错觉,似乎歌剧属于阳春白雪,高雅之至,非一般贩夫走卒、引车卖浆者流所能理解和欣赏。

征诸西方歌剧发展史,最早属于贵族艺术:后来由宫廷到民间,由殿堂到剧场。但这个民间,不是最广大的观众,而是由高中级军政官员、工商界领袖、知识精英和一部分中产阶层组成的所谓“上流社会”。因此,在西方发达国家进歌剧院看戏,仍是高雅之举,仍要西装革履。时至今日,这个传统被基本保留下来。

中国歌剧的发展则不同。最早由民间起步,从课堂(儿童歌舞剧)、广场(延安秧歌剧)到剧场。这就说明,中国歌剧审美品格的主脉,从一开始就是面向广大人民群众的。今天我们之所以仍然坚持歌剧是艺术皇冠上的宝石这个说法,主要是从歌剧艺术的高度综合性和创演制作过程之复杂、精微、繁难程度远在其他艺术门类之上这个角度而言:当然,与其他艺术门类相比,歌剧的审美品格较为高雅也是事实。

二、我国歌剧艺术的审美品格

对这个问题,应该分两个阶段进行分析。

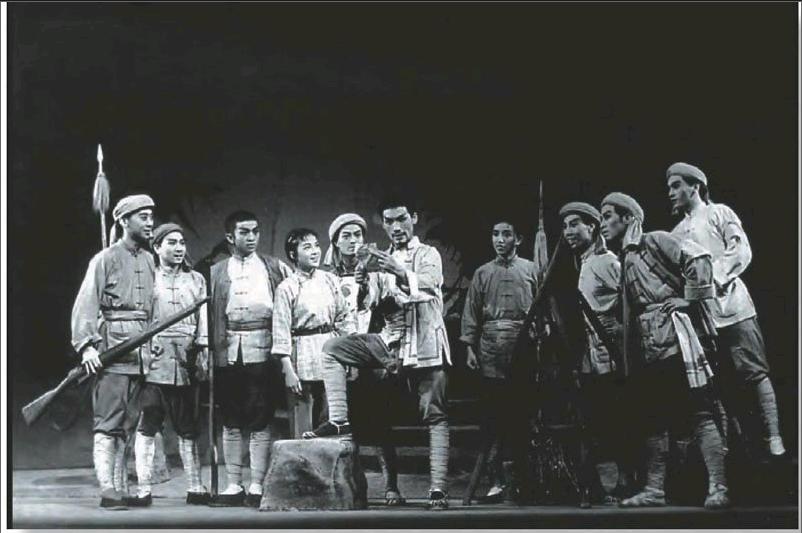

第一阶段,从1920年到1976年。中国歌剧在这半个世纪呈现出来的审美品格,基本上可用“雅俗共赏”来概括。尽管也曾出现过《秋子》《草原之歌》《望夫云》这类审美品格较为高雅的正歌剧,但它的主脉和主流,则是以《白毛女》《小二黑结婚》《洪湖赤卫队》和《江姐》为代表的民族歌剧。这些剧目老少成宜、雅俗共赏,可谓“工农兵学商,大家都会唱”,“东西南北中,人人都爱听”,其流布之广、影响之大,堪称世界歌剧史的奇迹。

第二阶段,从改革开放直至当下。中国歌剧在近40年中呈现出来的审美品格,基本上可用“雅俗分流”来概括。推进这个分流过程的,有两大因素:一是西方种种现代主义思潮的传入,引发新潮歌剧崛起和正歌剧样式占据主流,中国歌剧雅化潮流汹涌澎湃:二是欧美音乐剧的传入,令通俗性、商业化的音乐剧风起云涌,中国歌剧俗化潮流浩浩荡荡。夹在在这两股潮流之间的民族歌剧,因其生存空间曰益逼仄而陷入“一脉单传”的境地。

三、多元时代的人民,多元时代的歌剧

如今,我国已进入多元时代,在这个时代,人民群众的审美情趣和歌剧艺术,同样也是多元的。

人民是个集合概念。在严格意义上,中华人民共和国每个公民和未成年人都是人民中平等的一分子。只是由于家庭背景、经济状况、职业分工、受教育程度、个人性格爱好等方面的种种差异,养成了不同的审美情趣和艺术爱好。

歌剧同样也是一个集合概念。在西方,其歌剧家族有正歌剧、大歌剧、喜歌剧、歌唱剧、轻歌剧、乐剧、音乐剧和现代新潮歌剧:在我们中国,非但或多或少都有,而且还创造出民族歌剧这个独特样式。

不同的歌剧样式有不同的审美品格,与人民中不同的接受群体相对应。

新潮歌剧艺术观念激进,技术手法现代,整体音响尖锐刺耳,审美品格晦涩难懂。这就决定了,它的接受群体只能是高等音乐教育界、文艺界极少数与现代派志同道合者,或专业歌剧家中一部分创作者、研究者、评论家,与绝大多数歌剧观众基本绝缘,因此属于高处不胜寒的“独孤艺术”。但谁也不能否认,这类歌剧的创作者和接受者都是人民的一部分,同样理应在中国当代歌剧家族中占有一席之地。

在上世纪40-60年代中国人民的歌剧生活中占主流地位的民族歌剧与处于支流地位的正歌剧,进入新时期之后,随着改革开放给社会政治经济文化条件带来的巨变,引发人民群众精神生活和审美情趣进一步多元分化,不但导致正歌剧与民族歌剧彻底互换了位置,也令歌剧生活渐渐淡出广大人民群众文化生活的主流:尤其是音乐剧的崛起,使歌剧艺术成为特定人群——社会名流、知识精英、有相当艺术修养的公务人员和富商大贾、白领阶层、高校师生以及职业背景虽有不同但同样挚爱歌剧的“歌剧发烧友”等等——的审美需求,而与广大工农兵群众的精神文化生活拉开了距离,成了名副其实的“小众艺术”。

问题是,这部分接受人群,在13亿中国人民中虽然只是一小部分,但他们恰恰正是我国歌剧艺术长期而稳定的基本观众:因此,为他们而歌剧,也是为人民而歌剧。

毫无疑问,就中外音乐剧(也可称之为“通俗歌剧”)的审美品格而言,在所有综合型舞台戏剧艺术中,它是最具通俗性、大众化的戏剧品种之一:当然,它是最切合最广大的观众群体的审美情趣和精神需求的,因此是真正的大众艺术。

我们之所以由衷赞成我国音乐剧要坚定走市场化和产业化道路,因为这恰恰是音乐剧本有之大众艺术优势的出发点和归宿。

我们之所以坚决反对歌剧院团转企改制,坚决反对不加区别地要求歌剧与音乐剧一样也一律走上市场,因为这样做的结果,完全违背了歌剧本有之小众艺术的性质和特点,要么使大多数歌剧品种沦为市场的奴隶,要么从根本上灭杀了歌剧艺术,从而剥夺了一部分群众对于歌剧艺术的正当审美需求。

四、普及与提高,群众与干部

毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》在谈到普及和提高的辩证关系时,同样注意到文艺作品审美品格及其接受群体的多元性问题:

普及的东西比较简单浅显,因此也比较容易为目前广大人民群众所迅速接受。高级的作品比较细致,因此也比较难于生产,并且往往比较难于在目前广大人民群众中迅速流传。①

他同时指出,人民群众要求普及,但跟着就要求提高,并且强调,干部与群众在文化层次和审美情趣上虽有区别,但干部也是群众的一员,因此,为干部也是为群众。②

这里说的普及、提高,在一般意义上可与通俗、高雅相对应:在那个时代,普及与提高非但并不对立,而且是两个有机连接的阶段。在当今时代,通俗与高雅同样可以互渗。

这里说的群众、干部,在一般意义上可与大众、小众相对应:在那个时代,为群众的艺术与为干部的艺术,在当今时代,大众艺术、小众艺术乃至独孤艺术,都是为人民的艺术。

因此,在当代中国,由正歌剧、民族歌剧、新潮歌剧、音乐剧等不同品种构成的这一多元歌剧生态,它们的接受者与人民中具有不同审美取向的特定群体相对应,并从理论上实现了对于人民群众审美需求的全覆盖。

但是,这种“理论上的全覆盖”还远远不是事实上的全覆盖:两者的落差之大,甚至无法以道理计。其中的原因很复杂,需要做更专门的研究和更精深的阐发:限于篇幅,本文仅仅能择其要者,从以下三个方面加以概略剖析。

我国歌剧的优秀传统必须弘扬

笔者在《中国歌剧音乐剧创作历史与现状研究》一书中,曾将我国歌剧创作的优秀传统大致概括为如下9条:

一、广纳博收的艺术胸怀

二、以我为主的创造意识

三、贴近时代的题材选择

四、剧、诗并茂的剧本文学

五、鲜明浓郁的民族风格

六、声乐为主的歌剧范式

七、如歌旋律至上的音乐思维

八、雅俗共赏的审美取向

九、形神兼备、歌演俱佳的表演艺术③

如今我们要进一步指出,虽然,这9条基本经验在我国歌剧的其他类型(如正歌剧)中也有较为典型的体现,但将它们体现得最全面、最彻底也最成功的,当首推民族歌剧。

上述优秀传统,特别是其中“贴近时代的题材选择”、“鲜明浓郁的民族风格”、“如歌旋律至上的音乐思维”、“雅俗共赏的审美取向”这几条,是前面所说那种“工农兵学商,大家都会唱”,“东西南北中,人人都爱听”盛况得以出现的真正艺术奥秘所在。

可惜,这些极为宝贵的优秀传统,却在当代歌剧创作中,被不少歌剧家和他们的作品丢弃得差不多了。

事实证明,藐视观众的歌剧家必被观众所藐视,抛弃观众的歌剧必被观众所抛弃。

欧洲大师的成功经验必须借鉴

欧洲的歌剧大师很多,我以为最值得中国歌剧学习和借鉴的是威尔第。

当然,威尔第不可能明确提出为人民而创作歌剧的口号,但他的歌剧作品何以能够获得包括中国观众在内的世界各国观众由衷欢迎和长期热爱?我看其中奥秘无非是以下两点:

其一,威尔第非常尊重他的歌剧观众,从题材选择到剧本和音乐创作开始,心里便始终装着观众,剧目上演后,总是极为留意观众的观剧反应,并以观众接受、喜欢作为自己歌剧创作的出发点和归宿,于是才将歌剧艺术的综合性美感做了完美展现,于是才有大批深受不同支化背景之各国观众喜爱的经典剧目流传后世,直至当今。

其二,在瓦格纳的乐剧理论与实践风靡欧洲歌剧界的当时,威尔第既不趋之若骛也不盲目排斥,而是以科学态度对待瓦格纳,在破除编号体结构、采用通连体结构的同时,仍坚持以声乐为主、以如歌旋律见长的意大利歌剧传统,于是才有不朽的《阿依达》《奥赛罗》和《法尔斯塔夫》,才有这位歌剧大师的干古留名,并为稍后以普契尼为代表的意大利歌剧在全世界的崛起开辟了道路。

中国歌剧家若要真正奉行“为人民而歌剧”、“为观众而歌剧”的创作理念,就必须切实向威尔第学习。

我国歌剧的当下现实必须改变

在当今多元时代,构筑正歌剧、民族歌剧、新潮歌剧多元并存的歌剧生态,但必须以“雅俗共赏”的正歌剧和民族歌剧为主,国家应大力扶持。

在正歌剧中,加强现实题材剧目创作,密切关注当代人的生存状态和现实吁求,提高剧本的戏剧性和音乐性品格,以使当代正歌剧写民生、接地气:增强旋律铸造水平和动人如歌美质,处理好宣叙调创作中的腔词关系,使当代正歌剧真正做到“雅俗共赏”。

中国歌剧史的经验已经证明并将继续证明,上世纪40-60年代的民族歌剧是中国歌剧家对于人类歌剧艺术的一个重大贡献,迄今为止,它的强大艺术生命力和表现力仍是一座有待开放的富矿而远远没有被穷尽:因此,继承、发展民族歌剧的优秀传统,努力改变其“一脉单传”状况,是当今中国歌剧家的光荣使命。国家应制订相应政策,鼓励更多院团和更多歌剧家在新世纪高举“振兴民族歌剧”的旗帜,科学分析其中的得失,兴其利而除其弊,在创作实践中不断打造和推出民族歌剧新剧目,并在接受广大观众审美实践的检验中调整坐标,提高剧目的思想和艺术质量,为新型民族歌剧的繁荣崛起跟苦探索、再创辉煌。

上世纪90年代曾出现过的“乡村歌剧”及其代表作《拉郎配》,其意义远远超出剧目自身价值的范围,理应得到国家和歌剧界更多的重视。事实上,无论目前的正歌剧、民族歌剧甚或大多数音乐剧,都或多或少地、自觉不自觉地将农民排除在他们的服务对象之外:至于那些新潮歌剧,则更与农民绝缘。然而殊不知,当初《白毛女》等民族歌剧的崛起,其基本观众正是最广大的普通农民群众一一不是拿锄头的农民就是放下锄头拿起刀枪的农民:即便歌剧艺术进城之后,广大农民群众依然是我们最重要的服务对象,《洪湖赤卫队》《江姐》等剧在亿万普通农民群众中的深刻影响至今仍可看出。因此,深入农村,了解农民,真切感受当代农村改革的伟大变化,从中汲取创作激情和灵感,努力为广大农民群众写戏,写他们喜欢看的歌剧,创作他们喜欢听的音乐、喜欢唱的歌,竭力争取让尽可能多的农民群众成为我们的歌剧观众,是当代歌剧家义不容辞的使命。

考虑到我国音乐剧创制实践中出现了与“乡村歌剧”相类似的“乡土化音乐剧”(其代表剧目有安徽黄梅音乐喜剧《秋千架》、建立在广西桂林当地民间歌舞基础上的音乐剧《白莲》、取材于浙江田歌并以其音调为基本元素的音乐剧《五姑娘》、云南花灯歌舞剧《小河淌水》以及陕北秧歌剧《米脂婆姨绥德汉》等)这一事实,如果国家扶持的政策措施有力,歌剧音乐剧艺术家探索得法,杜绝“大投资、大制作、大场面”的奢靡作风,创制低成本、简制作、小场面、生动活泼的小戏,以便于送戏下乡、走村串寨,那么,我们在创制“乡村歌剧”和“乡土化音乐剧”方面将大有可为,它的强势崛起也不再是难以实现的梦想。

在歌剧理论研究、评论和新闻报道的实践中,必须彻底摒弃庸俗吹捧、自我标榜、虚假宣传等不良倾向,在创作者、制作者、评论者、传播者之间创设良好艺术和学术氛围,提倡实事求是学风、与人为善态度、理性分析方法、直言不讳评论,促进其良性互动和健康发展。当下歌剧创制中急功近利心态、浮躁浮华浮浅作风和“机械化生产”模式,其实质是为自己而歌剧,为名利而歌剧,对我国歌剧艺术为害甚烈。若非采取切实措施加以匡正,便不可能在多元时代真正践行“为人民而歌剧”的创作原则,亦不可能杜绝有数量少质量、有高原无高峰的当下现状,更不可能促进我国歌剧创作在未来的健康繁荣。