五仁散热熨药枕配合后伸复位治疗老年性单纯胸腰椎骨折的临床疗效观察*

2015-05-05刘毓蓝国建袁智辉

刘毓 蓝国建 袁智辉

老年单纯性胸腰椎压缩性骨折的发生率较高,其发生因素主要为老年患者的骨质疏松引起,主要治疗方法为垫枕疗法。但是,老年患者不适应采用强力手法整复治疗,因此可采用适当的后伸复位配合持续垫枕、腰背肌功能锻炼,具有较高的安全性与有效性。本研究选取本院收治的86例单纯性老年胸腰椎压缩性骨折的患者进行治疗,探讨五仁散热熨药枕配合后伸复位治疗单纯性老年压缩性骨折的临床疗效,具体报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择2013年2月-2015年2月本院收治的老年单纯性胸腰椎骨折患者100例作为研究对象,采用随机数字表法分为两组,每组50例,随访3个月,共86例患者完成随访。治疗组41例,男17例,女24例,平均(68±12.4)岁,其中21例无外伤史,有明显跌倒或其他外伤史者20例,伤后平均入院时间(31.7±9.2)h;椎体前缘压缩0~50%,Cobb’s角平均(23.5±0.7)°;椎管占位均小于10%;住院时间17~43 d,平均(20±2.1)d。对照组45例,男21例,女24例,平均年龄(67±11.4)岁,其中23例无外伤史,有明显跌倒或其他外伤史者22例,伤后平均入院时间(32.7±10.6)h;椎体前缘压缩平均0~50%,Cobb’s角平均(23.1±0.8)°;椎管占位小于10%;住院时间16~45 d,平均(20±1.9)d。两组年龄、性别、入院时间、住院时间、Cobb’s角、椎体前缘压缩等一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

1.2.1 五仁散药枕的制备 (1)组方:吴茱萸60 g,苏子60 g,莱菔子60 g,白芥子60 g,王不留行籽60 g;(2)枕套:制作长30 cm、宽15 cm的纯棉布枕套;(3)药枕的制备:将五仁散放在微波炉内加热3 min,微香时取出,待温度至35°~40°左右时放入布袋中。(4)对照组使用普通棉花枕头(同普通睡眠枕头)。

1.2.2 治疗方法 (1)健康教育:卧床、板状翻身、预防便秘、压疮及饮食、心理指导。(2)后伸复位:两组患者入院尽早开始行腰背肌功能锻炼,根据患者恢复情况先五点式、再三点式,功能锻炼遵循小量多次,循序渐进的方法。两组患者入院待MRI完成并明确诊断后第3天即床边行后伸复位,复位前予以止痛药曲马多肌75~100 mg肌注,全部患者均由科主任带领一名助手实施复位,两人站床位的两侧,先指导患者行五点式腰背肌锻炼,当拱腰到最高时,两名操作者用双手托住患者后背继续向上托高,至患者可以忍受的程度,持续5~10 min,放低患者稍作休息后再重复操作,共连续3~5次,连续实施2 d。(3)垫枕复位:患者仰卧位,根据影像学检查,确定病变椎体,在病变的椎体后方垫枕。对照组使用普通棉花枕,观察组使用已加热的五仁散药枕,枕的高度根据患者的舒适度随时调整,随着疼痛减轻,以增加高度为主[1]。观察组每日五仁散上下午各取出加热一次(间隔时间4 h左右),垫枕的时间要求1个月左右。不同组患者不放入同一病房[2]。(4)药物治疗:两组患者住院期间都采用抗骨质疏松治疗,鲑鱼降钙素50 U/次,1次/d;骨肽针50 mg静滴,1次/d,钙尔奇2粒/d。

1.3 疗效观察 (1)腰背部的疼痛变化:观察入院时和治疗1、2、3周时VAS直观模拟量表评分。(2)影像学观察:①测量伤椎前缘高度的压缩率,分别测量入院时、治疗2周及3个月胸腰椎侧位X线,测量伤椎上位椎体高度和下位椎体高度,取平均值作为参考值,计算伤椎参考高度;分别测量治疗前、治疗2周、3个月随访时伤椎的椎体前缘高度,再除以伤椎前缘参考高度得出各时间段伤椎前缘的百分率,然后进行比较[3]。②测量比较矢状面Cobb’s角:在侧位片上分别作入院时、2周、3个月伤椎上位椎体上终板线和伤椎下位椎体的下终板线的垂直线,两垂直线的交角即为矢状面Cobb’s角[4-5]。(3)疗效评价标准:治愈为腰背痛完全消除,腰部活动正常(卧位),压缩椎体大部分恢复。好转为腰背痛基本消除,腰部活动基本正常,椎体压缩程度较前有部分改善,未愈为腰背痛有所改善,腰部活动仍有不便,椎体压缩程度无变化。有效=治愈+好转。

1.4 统计学处理 所得数据采用SPSS 13.0统计学软件进行处理,计量资料以(±s)表示,比较采用t检验,以P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

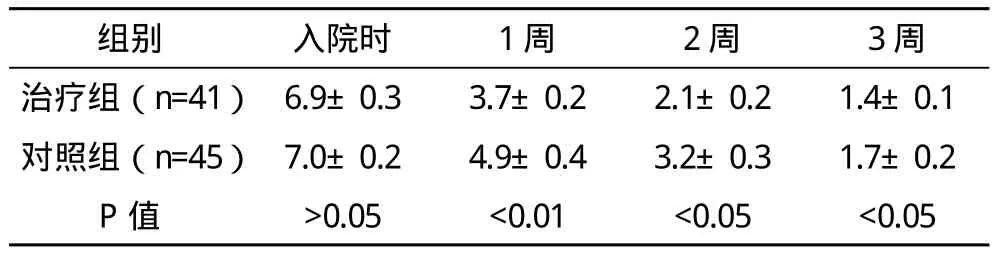

2.1 两组VAS疼痛指数评分比较 治疗组治疗1、2、3周后VAS疼痛指数评分均低于对照组,两组比较差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组VAS疼痛指数评分比较(x-±s) 分

2.2 两组椎体前缘高度压缩率及Cobb’s角测量结果比较 治疗组治疗2周及3个月的Cobb’s角均小于对照组,两组比较差异有统计学意义(P<0.05);治疗前两组椎体前缘高度压缩率比较差异无统计学意义(P>0.05),治疗组治疗2周及3个月的椎体前缘高度压缩率均优于对照组,两组比较差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 两组Cobb’s角和椎体前缘高度压缩率测量结果比较(x-±s)

2.3 两组疗效评定结果比较 出院时治疗组患者治愈、好转、未愈的患者分别为24、14、3例,有效率为92.68%;对照组治愈、好转、未愈的患者分别为20、18、7例,有效率为84.44%;3个月后治疗组患者治愈、好转、未愈的患者分别为34、6、1例,有效率为97.56%,对照组治愈、好转、未愈的患者分别为30、12、3例,有效率为93.33%,治疗组在出院时和3个月随访时有效率均优于对照组,两组比较差异有统计学意义(P<0.05)。

3 讨论

垫枕疗法是非手术治疗单纯性老年胸腰椎压缩性骨折的主要方法,为防止加重其他部位损伤,老年患者不适应采用强力手法整复治疗,可采用适当的后伸复位配合持续垫枕、腰背肌功能锻炼,安全有效。垫枕疗法的原理是通过持续的垫枕对脊柱产生的平力、后伸力和按压力,使脊柱承受自身重力牵拉和三点弯曲联合负荷,将支点作用在关节突上,这样前柱产生较大的张应力,使前面椎间隙增大,骨折后皱缩的前纵韧带伸展,对骨折椎体产生一种弹性牵引力,从而使压缩椎体前缘高度得到改善。持续垫枕产生的牵引既能整复骨折和维持复位后的位置,又能防止与矫正关节畸形,使椎间隙增大,减低其内部压力及骨折处血肿对椎旁交感神经的刺激,解除肌肉痉挛与疼痛[6-7]。

本研究是在实施临床路径管理和优势病种规范诊疗的过程中,将垫枕、手法复位和中药热熨的方法结合起来,采用五仁散药枕热熨治疗,适用于压缩性骨折的早中期,具有明显减轻疼痛、增加骨折复位效果、改善患者舒适度和增加依从性的作用。研究显示,使用该法能够明显减轻患者早期(2周内)疼痛症状,患者的疼痛得到较好的改善,且有较好的舒适度,才能够长期配合持续垫枕和开始尽早的后伸功能锻炼,因此具有更好的骨折复位效果和临床疗效[8]。但3个月~半年随访显示,患者的依从性明显影响远期治疗效果,过早的下地负重和未按要求实施腰部保护,造成远期椎体高度继发性丢失,并残留腰无力、慢性腰痛和驼背畸形改变,少数患者椎体高度甚至少于住院时测量值,因此卧床时间长和远期椎体高度的丢失也是中医药非手术治疗的难点。

本研究结果表明,五仁散热熨药枕配合后伸复位治疗单纯性老年压缩性骨折可明显减轻早期疼痛、增加骨折复位的效果。但本研究仍有需要进一步探讨的问题:(1)因受患者依从性的影响,药枕组配合较好,尚不能真正确定经手法复位后药枕在增加椎体的高度上是否较普通组更好;(2)中药外治中如通过热熨,王不留行能否真正发挥理论上的消肿止痛作用值得商榷[9-10]。

[1]李孝林,任伯绪.过伸复位治疗胸腰椎单纯压缩性骨折的有限元分析[J].中国组织工程研究与临床康复,2011,15(17):3127-3130.

[2]舒先涛,李孝林.胸腰椎压缩性骨折患者过伸复位过程中前纵韧带动态力学的有限元分析[J].中国组织工程研究与临床康复,2009,13(48):9567-9569.

[3]代相鹏.骨质疏松性胸腰椎椎体压缩性骨折经皮椎体成形术与保守治疗的疗效对比研究[D].济南:山东中医药大学,2013.

[4]石红军,徐绍德,左天虎.垫枕治疗单纯胸腰椎压缩性骨折42例[J].中国中医药现代远程教育,2012,10(1):43-44.

[5]童飞飞.胸腰椎压缩性骨折影像学诊断与分析[D].广州:南方医科大学,2008.

[6]詹旭,龙亨国,刘玖行,等.中药结合充气弹性脊柱固定支架治疗单纯胸腰椎压缩性骨折的疗效观察[J].中华中医药学刊,2011,29(8):1846-1847.

[7]刘锐.中西医结合治疗老年骨质疏松性胸腰椎压缩性骨折的临床观察[J].中医临床研究,2012,4(3):90-91.

[8]徐盛文,张长春,周章武,等.经皮椎体后凸成形术治疗老年骨质疏松性胸腰椎骨折的近期疗效[J].临床骨科杂志,2010,13(3):281-283.

[9]李煜,于桂泳,尚洪涛.老年人单纯胸腰椎压缩骨折56例临床表现与治疗观察[J].中国实用医药,2013,8(23):112-113.

[10]徐良华.中西医结合治疗40例中老年胸腰椎骨折临床疗效观察[J].湖北科技学院学报:医学版,2014,28(5):409-411.