技术源视角下战略性新兴产业的技术创新路径

——跨案例探索性分析①

2015-05-04高菲王玉荣

高菲,王玉荣

(对外经济贸易大学 国际商学院,北京 100029)

技术源视角下战略性新兴产业的技术创新路径

——跨案例探索性分析①

高菲,王玉荣

(对外经济贸易大学 国际商学院,北京 100029)

基于技术源的视角,采用嵌入式多案例研究方法,从技术战略和技术能力两个维度分析战略性新兴产业的技术创新路径。结果表明: 战略性新兴产业技术创新路径的形成过程是创新能力构建的过程;技术源视角下战略性新兴产业的技术创新路径有3种选择,即基于追赶的“低端技术并购—技术学习—创新”路径,基于突破的“先进技术引进—技术集成—创新”路径,基于引领的“原始创新”路径。

战略性新兴产业;技术来源;技术战略;创新路径;多案例研究

培育和发展战略性新兴产业是中国应对全球经济危机、破解资源约束、优化产业结构、转变经济发展方式的重大举措。经过近5年的实践,中国战略性新兴产业的发展取得了一定成绩,新一代信息技术、高端装备制造、生物医药和新材料等领域的部分技术已位于世界前列。但是,战略性新兴产业发展过程中也存在一些亟待解决的问题,如部分产业仍采用传统产业的发展模式,重视规模扩张而忽视研发投入,重视技术应用而忽视核心技术开发,重视加工制造而忽视产业链基础配套产等,导致部分产业出现新一轮的重复建设和产能过剩[1],从而导致战略性新兴产业的技术创新不足。同时,由于战略性新兴产业在经济发展中具有特殊地位,因此国际范围内的技术引进和技术合作的难度不断加大。鉴于此,研究如何选择战略性新兴产业的技术创新路径、如何在技术创新路径形成过程中构建战略性新兴产业的创新能力具有重的大现实意义。然而,目前相关理论研究主要集中在战略性新兴产业的内涵和特征、培育和发展模式以及政府角色等方面,虽然学者们已开始初步探索战略性新兴产业如何与传统产业对接,但是关于战略性新兴产业技术创新路径的研究尚不多。

本文对战略性新兴产业中3个行业的典型企业进行案例分析,基于技术源视角,从技术战略和技术能力两个维度提出战略性新兴产业的技术创新路径和创新能力构建的理论框架。

1 研究述评

1.1 战略性新兴产业内涵特征的新释义

自2009年“战略性新兴产业”的概念被提出以来,它已成为理论界的研究热点。笔者以“战略性新兴产业”为主题关键词在“中国知网”进行搜索,结果显示从2009年10月至2014年4月相关研究文献已突破1万篇。其中,2011年和2012年的研究文献均突破3 000篇。大量的研究成果为中国战略性新兴产业的发展提供了丰富的理论支持和宝贵的实践指导。通过梳理文献可以发现,目前中国理论界对战略性新兴产业的研究主要集中在4个方面: 一是对战略性新兴产业内涵和特征的界定与分析;二是对中国战略性新兴产业培育模式的探讨;三是对中国战略性新兴产业发展过程中政府角色与政策制定的建议;四是对中国战略性新兴产业与传统产业之间互动关系的探讨。由于“战略性新兴产业”首先以政策概念形式被提出,早于国内外的理论研究,同时鉴于战略性新兴产业的发展环境和资源基础与传统产业有很大差别,因此适用于传统产业的理论分析方法和政策工具不能简单地被直接运用于对战略性新兴产业的学术研究。整体而言,目前国内外理论界对战略性新兴产业这一重大现实问题的学术研究还没有形成一致性结论,甚至某些问题的研究仍处于空白状态[2]。

明确概念边界是学术研究的起点,研究战略性新兴产业的技术创新路径选择,首先要挖掘其内涵特征,在对其内涵特征进行辨析后,才能将内因与外因相融合,设计战略性新兴产业的技术创新路径。战略性新兴产业的概念析出于2010年10颁布的《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》(以下简称《决定》)。《决定》指出: 战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础,对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用,知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的产业[3]。以这一政策性概念为基础,研究者从战略性和新兴性出发对战略性新兴产业进行了概念界定。尽管目前理论界对这一概念没有达成理论共识,但是在界定概念时都强调了战略性新兴产业的“战略性”和“新兴性”的特点。“战略性”强调了战略性新兴产业对国家安全和经济发展具有支撑作用,能够提前培育新兴产业主导技术突破引发的大规模市场需求;“新兴性”强调战略性新兴产业技术的先导性,认为产业处于生命周期的萌芽期及成长初期,核心技术和主导设计都尚不成熟,产业前景充满未知,即技术和市场都存在极大的不确定性[4-7]。

笔者认为,战略性新兴产业是由中国政府首次提出的政策性概念,是具有中国特色的词汇,与以往理论界研究的新兴产业或战略产业有所不同。中国政府在基于全球第三次工业革命浪潮带来的产业技术革命和全球金融危机引发的中国经济增长趋缓的背景下,做出了培育和发展战略性新兴产业的决定,旨在通过突破重大技术和挖掘潜在的巨大市场将战略性新兴产业培育成中国经济发展的新引擎,从而完成跨越式发展,实现对发达国家的赶超。从中国国情出发,《决定》中提到的“重大技术突破”,可以是目前世界范围内尚未形成主导设计的新兴技术的突破,也可以是国内通过对现有技术进行适应性的改进或创新而拓展新的产业空间,还可以是一项新技术投入市场后得到认可而迅速进入应用的突破。也就是说,新兴技术可以有两类: 一类是世界范围内的新兴技术;另一类是中国范围内的新兴技术。这两类新兴技术对于中国来说都要实现重大突破。因此,在研究过程中切不可单纯地将研究重点聚焦于尚未形成主导技术或技术标准的“世界范围内”的新兴产业,还要关注目前中国亟需打破国际巨头垄断的、实现技术突破的、具有战略意义的“中国范围内”新兴产业。鉴于以上分析,本文将中国情境下的战略性新兴产业定义为: 基于现有重大技术突破和前沿技术创新,符合科技未来发展趋势,具有巨大市场(潜在)需求规模,对社会和经济发展具有全局和引领作用,有助于实现中国赶超的绿色高技术产业。

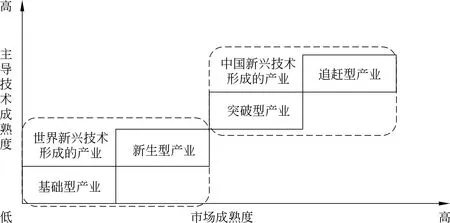

战略性新兴产业是一个综合性概念,《决定》所确定的七大产业在中国的产业基础存在较大的异质性。因此,只有将战略性新兴产业中的各产业按一定维度进行分类归纳,才能对研究问题进行有的放矢的研究。根据产业生命周期的有关理论,新兴产业的初创期经历的时间会因行业差异而不同,短则2~3年,长则达50多年[8],而这多由产业基于主导技术的成熟度决定。产业主导技术的成熟度是指现有主导技术经技术创新被改进或被替代的可能性。主导技术越接近成熟,产业的初创期就越短[2]。同时,在主导技术出现前,市场上存在由大量企业(有不少是新设企业)提供的产品或工艺,多样化的技术竞争使得市场结构的流动性增强。随着主导技术的确立,选错技术方向的企业逐渐被淘汰,市场结构趋于稳定。市场成熟度反映了市场规模扩张的速度和产业组织结构的稳定性。因此,本文根据产业特征中的主导技术成熟度和市场成熟度两个维度,将七大战略性新兴产业分为基础型产业、新生型产业、突破型产业和追赶型产业四类(见图1)。

图1 基于中国情境的战略性新兴产业分类

基础产业是指关乎国家战略安全但技术和市场尚处于萌芽期的产业;新生产业是指由前沿科技转化而来、主导设计和技术标准尚未形成、市场应用处于探索期的产业,如新材料产业中的超材料行业;突破产业是指对国家具有战略意义,技术和市场相对成熟但由国际巨头垄断而亟须技术突破的产业,如高端装备制业中的高速铁路和航空行业;追赶产业是指市场规模大、经济效益明显、主导技术基本确定但由国际巨头垄断的产业,如新一代信息技术产业中的半导体显示器件行业等。

1.2 技术源视角下后发国家的技术创新路径

由于自身先天存在产业基础薄弱、技术创新能力不足的问题,因此后发国家要想完成对发达国家的技术赶超,就需要从多渠道进行技术引进,通过技术学习来提升技术创新能力并掌握产业的关键核心技术。因此,技术源视角认为,后发国家的技术创新是以技术引进为起点的,后发国家通过对引进技术的消化、吸收和二次创新等实现技术追赶[9]。一般而言,后发国家的技术引进渠道即其技术外部来源主要有技术许可、专利购买、与相关外资企业合资或兼并等,企业间的联合研发也是一种技术来源[10]。

通过研究日本和韩国等国家和地区的追赶实践,学者们总结出技术引进对后发国家技术创新能力提升的主路径: ①产品生产模仿—产品技术模仿—产品创新[11]; ②组装—低技术水平部件开发—高技术水平部件开发—产品设计创新[12]; ③原始设备制造(original equipment manufacturer,OEM)—原始设计制造(original design manufacturer,ODM)—原始品牌制造(original brand manufacturer,OBM)[13]。还有学者通过研究中国改革开放以来技术引进和技术创新的实践,总结了中国企业的技术创新路径: ①基于二次创新的模仿—创造模仿—改进型创新[14]; ②仿制—集成—创新[15]; ③引进—消化吸收—改进—创造[16]; ④技术引进—技术积累—技术追赶—技术跨越[17]。

对传统后发国家技术追赶路径的研究基于新兴工业化国家的追赶情境。2000年国际金融危机爆发引起的全球经济环境动荡变化,以及正在发生的第三次工业革命对国家经济发展的深刻影响,使得后发国家的追赶情境已发生重大变化。在高度开放的条件下,目前还没有任何一个后发国家成功实现了创新和追赶[18]。这是因为: 一方面,从技术引进难度看,在本轮的技术革命浪潮中,发达国家出于战略意义考虑而加强了对核心技术输出的管制,后发国家从外部获取先进技术的可能性大大降低;另一方面,从产业竞争激烈程度看,跨国公司通过全球产业分工体系将非核心的、低附加值的环节分包给后发国家,而自身牢牢占据着全球价值链上的研发和管理等高端环节,在国际产业竞争中拥有绝对竞争优势,后发国家在激烈的全球化竞争中寻求突破的难度越来越大。

另外,战略性新兴产业自身的发展情境和内涵特征也具有独特性,传统的技术追赶方式已不再具有普适性。首先,中国培育和发展战略性新兴产业的目的已不再是单纯地实现技术追赶,而是希望利用这一轮技术革命带来的赶超机会窗口、借助战略性新兴产业的发展实现在重大技术领域的突破和引领,完成对发达国家的经济赶超。有研究表明: 后发国家赶超的技术突破往往不是在具有比较优势的传统产业实现的,而是在技术创新频率高、技术轨道可预见性弱的新兴产业实现的[12]。其次,既然战略性新兴产业体现了中国未来发展的国家意志,那么政府必然会利用更积极的产业政策广泛参与产业的培育和发展。因此,产业政策会对战略性新兴产业的培育和发展起到更加直接的推动作用。

综上,通过辨析战略性新兴产业的内涵、明确战略性新兴产业的分类和特征、从技术源的视角考察后发国家实现技术追赶的模式,本文结合中国情境,研究战略性新兴产业的技术创新路径“是什么”,“为什么”如此选择以及市场、企业和政府间的关系是“如何”演化的。本文以新一代信息技术产业、高端装备制造产业和新材料产业等战略性新兴产业中的典型企业为样本,研究其技术创新实践,基于技术源视角揭示中国情境下战略性新兴产业的技术创新路径,为中国战略性新兴产业的发展提供理论借鉴。

2 研究设计

2.1 研究方法

案例研究是一种基于丰富的资料和数据,通过深入描述和剖析某一特定现象或问题[19]发现这一特定现象或问题背后的动态复杂机制[20],从而回答“是什么”和“如何”的研究方法,适合本文的研究主题[19]。与单案例研究相比,多案例研究的个体更多、内容更丰富,可以提高案例研究的外部效度,便于理论的提取和验证。本文采用多案例研究方法剖析战略性新兴产业中的典型行业及其代表企业,分析中国情境下战略性新兴产业的技术创新实践,探索战略性新兴产业的技术创新路径。尽管目前理论界对战略性新兴产业展开了大量研究,但是针对其技术创新路径的研究相对较少——这正是本文采用探索性案例研究方法的原因。

2.2 研究样本

进行案例研究时,所选择的案例需要具有较大的典型代表性并能反映极端情形[19]。关于多案例研究中案例数量的确定,理论上讲,当新案例进入不能对理论饱和度产生影响时,可停止加入新案例[20]。目前一般认为多案例研究的最佳数量是3~6个。本文基于如下标准选取案例: 首先,所选取的行业具有一定的分散性,涵盖新一代信息技术产业、高端装备制造产业和新材料产业等,同时能代表本文提出的战略性新兴产业分类中的各子行业,如新生型产业中的超材料行业、突破型产业中的高铁行业和追赶型产业中的半导体显示行业,这些行业在一定程度上保证了案例的代表性;其次,案例企业的选择不是随机的,而是研究小组根据研究主题经讨论后确定典型性条件,以保证能够获得更丰富的数据支持,有利于对比分析技术战略和技术能力等方面的差异对战略性新兴产业技术创新路径的影响机制。基于以上两条标准,最终选择3家企业作为进行探索性案例研究的对象。这3家企业分别是京东方科技集团股份有限公司(以下简称为“京东方”)、中国北方机车车辆工业集团公司(以下简称为“中国北车”)和深圳光启高等理工研究院(以下简称为“深圳光启”)。

2.3 数据收集和分析策略

进行案例研究需要丰富的数据来源,以便对研究问题进行多角度描述。此外,多种数据来源还可以进行“三角验证”,从而提高研究的信度和效度[20]。本文主要通过半结构化访谈、媒体报道和档案资料等渠道进行数据收集,利用多样化的数据来源形成对研究数据的三角测量[21],交叉检验研究数据,以免出现共同方法偏差[15]。

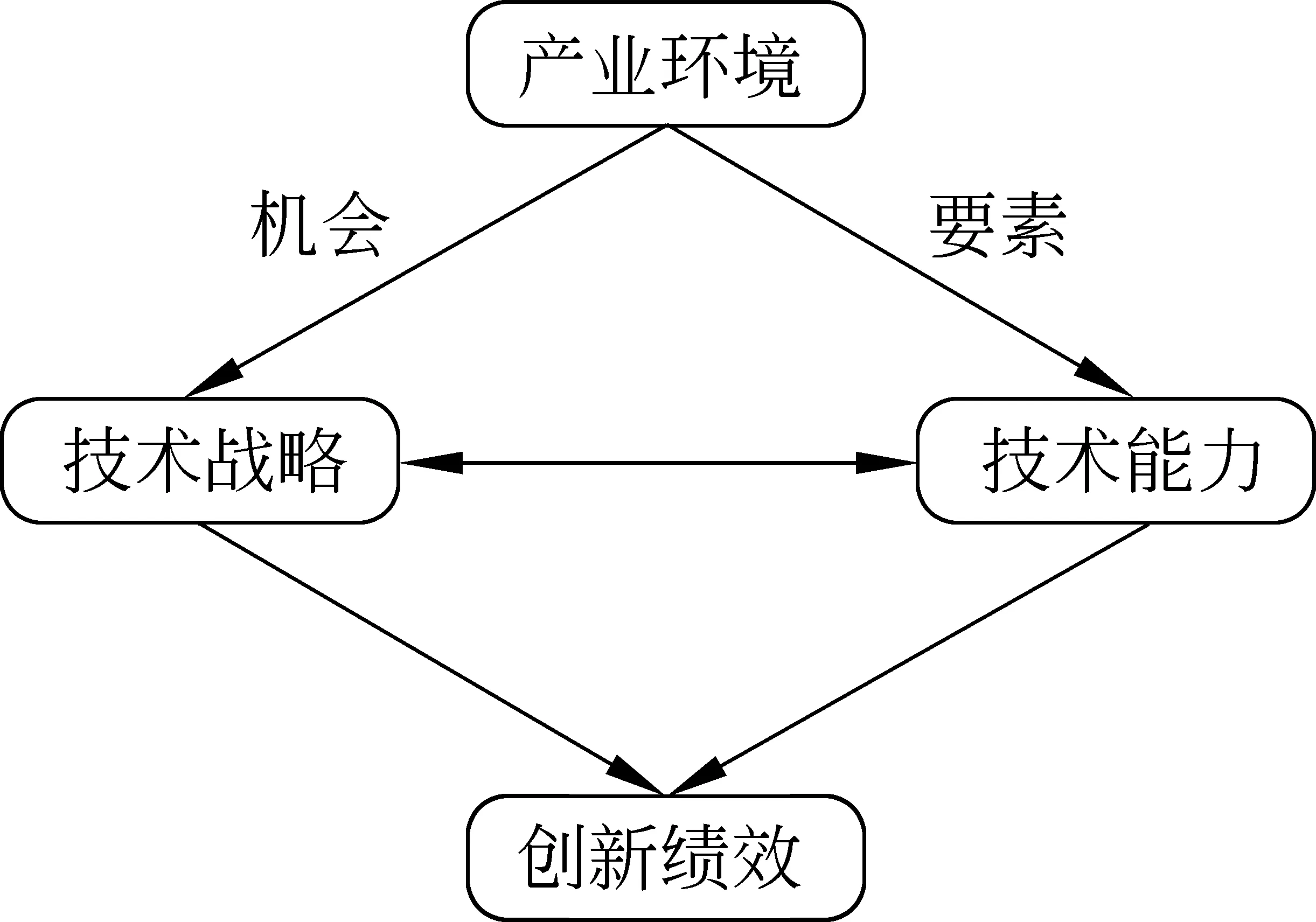

在研究过程中,数据收集和数据分析是交叉进行的,以便有足够的数据支持现有想法和构念。采用模式匹配与时间演化相结合的方法进行案例分析,以战略性新兴产业的技术创新实践为主线,构建其技术创新路径的匹配模式,对3个案例的嵌入单元进行横向对比分析;从纵向时间的角度分析各案例在不同阶段的各主体与因素的互动演化过程,并将3个案例中的演化过程进行横向对比,以便加深案例研究的深度。根据这一策略,研究小组成员围绕“战略性新兴产业技术创新路径是什么”这一问题的答案进行了交叉检验[20]。通过数据收集、数据分析与概念化的不断交叠[22],与研究主题相关的关键概念及其相互关系逐渐显现出来,使理论达到一个令人满意的饱和度。这些关键概念有产业环境、技术战略、技术能力和创新绩效等,各概念间的演化关系见图2。

图2 案例研究中各关键概念间的演化关系

3 案例分析

3.1 半导体显示器行业的技术创新路径——京东方的实践

(1) 产业环境

半导体显示器行业是目前国内众多产业中竞争最充分、市场要素最完备、参与国际竞争最早的行业之一。半导体显示器行业是技术轨道发生变革最快的产业之一,其技术和市场周期都很短,薄膜液晶管液晶显示屏(TFT-LCD)技术取代传统显像管(CRT)技术只用了7年时间。在TFT-LED取代CRT而成为主流显示技术的技术轨道变轨过程中,中国企业早期并未进入,缺乏在TFT-LCD技术上的储备和积累,再次被日本和韩国的企业拉开了技术差距,只能通过凭借劳动力优势进行代工生产来参与产业链上低利润的组装与测试环节。目前液晶显示器是中国仅次于石油、芯片、铁矿石之后的第四大单一进口产品,每年进口额达500亿美元左右。为了能够尽快掌握TFT-LED技术,中国企业试图通过技术引进开始新一轮追赶。显示技术的特点是技术变革速度快,因此中国企业必须不断创新,否则即使在前一代实现追赶,也可能在新一代技术出现时被超越。而目前在TFT-LCD向OLED(尤其是AMOLED)进行技术延伸和发展的过程中,中国企业获得了新一轮的技术超越机会。

(2) 从能力到战略

京东方随着CRT技术的衰败陷入生存危机。2001年其产品销量开始下降,企业出现亏损。在市场压力下,京东方在综合了生产、技术和融资方面的能力后,做出进军TFT-LCD市场的战略决定。

① 生产能力。京东方在传统CRT领域具有丰富的生产经验,培养了一大批熟练的技术工人。

② 技术能力。京东方在CRT领域的研发成果丰富,拥有一支稳定的研究队伍,并于1994年成立了TFT-LCD显示预研小组,在技术研发上有一定积累。

③ 融资能力。作为国资背景的上市公司,京东方可获得政府的资金支持,能够通过资本运作获取战略转型所需的资金。

在做出战略转型的决定后,如何获取先进技术成为京东方首要考虑的问题。当时京东方有两个选择: 一是加强内部研发,等待TFT-LCD显示预研小组的研发突破,但这一路径耗时长、风险大,结果具有极大的不确定性;二是寻找从外部获取技术的机会,迅速进入TFT-LCD的生产领域,通过技术学习提高研发能力,但这一路径在跨国公司进行技术封锁的情况下具有极大难度,技术获取成本较高。

(3) 从战略到能力

2003年1月,京东方耗资3.8亿美元收购韩国现代集团所有与TFT-LCD相关的业务,包括厂房、机器设备等固定资产以及专利、技术等无形资产。韩国现代集团拥有TFT-LCD的2代和3代生产线各一条,年生产能力在300万片以上,但当时夏普TFT-LCD第8代生产线已量产。因此,尽管完成收购后京东方成为当时中国大陆地区唯一一家拥有TFT-LCD技术的企业,但是其能力的构建和追赶还需要一个过程。

京东方的能力构建过程如下:

① 技术学习。京东方每年都要派出200多名研发人员和生产人员到韩国学习,同时将韩国的技术人员请到中国进行现场教学,通过人员培训和流动带动技术和知识的交流、实现技术学习能力的提升。

② 技术联盟。京东方借助韩国子公司与日本日立公司签署技术交叉许可,获得日立公司技术专利的免费使用权,同时与韩国釜山国立大学等知名大学建立了研发合作关系。

③ 市场拓展。京东方通过并购冠捷科技实现了显示器件生产与销售的一体化,通过韩国子公司与索尼、东芝等跨国公司建立了良好的客户关系。

④ 生产能力。通过技术学习和消化,2005年京东方自主建设了5代TFT-LCD生产线投产,至今已能够自主建设8.5代生产线,处于世界第一梯队。

(4) 创新绩效

① 企业层面。京东方用10年的时间完成了对并购获取的低端技术的消化学习和创新追赶,成为中国唯一能够进行自主研发、生产和制造全系列半导体显示产品的企业。目前京东方累计可使用专利超过30 000项,2014年新增专利申请量达5 116项——专利申请量和市场占有率均名列全球前五。

② 产业层面。京东方技术追赶的实现对中国半导体显示器件行业的发展也起到了极大的推动作用。目前中国TFT-LCD显示材料与器件的国产化种类覆盖率已达64%*http://www.bj.xinhuanet.com/bjyw/2015-01/19/c_1114049473.htm.。同时,在京东方北京8.5代生产线的带动下,北京数字电视产业园有望形成产值超过千亿元的产业集群,提供近2万个就业机会,半导体显示器件产业的集群效应凸显。

通过以上分析可以发现: 在成熟的市场环境中,京东方的技术创新路径是以并购低端技术为起点,通过技术学习实现技术追赶。据此,本文提出如下研究命题:

命题1a: 缺少核心技术的战略性新兴产业基于追赶战略,可以选择引进低端技术—通过学习提高技术能力—实现技术跨越的路径。

命题1b: 在市场成熟、竞争充分的战略性新兴产业产业,技术创新主要依靠产业内企业自发完成。

3.2 高铁行业的技术创新路径——中国北车的实践

(1) 产业环境

高速铁路是涉及轨道桥梁工程、测控、信号、机械制造、车辆设计等多个技术领域的复杂产品,技术体系覆盖新技术、新工艺和新材料等多个领域。高铁的建设和运营反映了一个国家的经济发展水平和综合科技实力,并不是传统铁路的简单技术升级就可以实现的。铁道部作为政企合一的部门负责铁路运营(2013年政企分开,成立了中国铁路总公司,此前一直由铁道部负责规划、组织和实施中国高铁的技术突破)。当时,世界同步最高水平的高铁技术体系是日本新干线、法国TGV和德国ICE三大体系,最高运营速度分别达300km/h、320km/h和300km/h。中国高铁技术研发始于20世纪90年代,“中华之星号”“长白山号”等高速列车都是自主研制的产品,其技术水平和运营速度接近国际水平,但是因在试运营过程中出现了安全问题而最终放弃了在高速铁路上的商业化应用。在“中华之星号”列车的研制过程中,中国初步建立了高铁技术的研发平台。为了加快中国高铁的发展速度、缓解铁路对中国经济发展水平的制约,2004年国家相关部门决定放弃自主研发,选择技术引进、消化吸收再创新的路径来突破高铁发展瓶颈。2013年年底,中国高铁投入运营820列,运营里程已达9 356千米,居世界第一位。

(2) 从能力到战略

中国北车是中国最大的机车生产企业之一,建立了机车整机、关键部件的全套生产体系,其技术工人具有丰富的生产经验。在研发方面,中国北车曾参与“中华之星号”高速列车的研制,积累了一定的高铁研发技术,建立了高铁研发技术基础平台,与国内的高校和研究机构建立了良好的合作关系,拥有丰富的大型项目研发经验,曾承担“十一五”国家科技支撑计划重点项目首批立项中的轨道交通运输装备所有自主研发项目。凭借一定的技术基础和巨大的市场需求,中国北车在本轮技术引进谈判中占据了主导地位,基于“引进先进技术、联合设计生产、打造中国品牌”的原则,于2004年与外商签署《时速200公里铁路动车组项目国内制造合同》等协议,所引进的技术涵盖了当时最先进的机车技术和生产工艺。2005年,中国北车又通过与西门子公司合作获得了时速300公里列车的设计和制造技术,包括动车组总成等9项关键技术。

(3) 从战略到能力

依托于国家大型建设项目,在铁道部的主导下,中国北车成功实现了对世界高铁先进技术的引进、消化和再创新。通过本轮技术引进,中国北车搭建了具有国际先进水平的高铁产品技术平台,完成了高铁技术的跨越突破。

① 生产能力。遵循“进口整车—组装整车—设计制造整车”的步骤,中国北车实现了时速200公里和时速300公里的列车的国产化,国产化率超过70%,并对试验和生产环节的技术进行了改造和升级。

② 技术学习。中国北车进行了大量的人才国际化培养,在对时速300公里列车的技术进行消化、吸收的过程中,曾将1 300多名技术工人全部派到德国学习,培养了一大批具有国际资格认证的技术工人。

③ 研发网络。在铁道部的主导下,中国北车打破了行业、高校、科研院所与企业的界限,通过合作攻关建立了关系紧密的开放式研发网络。

(4) 创新绩效

① 企业层面。中国北车成功研制了CRH380B、CRH380C、CRH3、CRH3A和CRH5五种高速列车组,其中CRH380BL高速列车创造了世界铁路运营试验的最高速度——487.3km/h。中国北车还建立了时速200公里和时速300公里两个速度等级的国际最先进的高速列车产品技术平台,所生产的高速列车分别承担了京津城际铁路、武广高铁和京沪高铁的100%、80%和70%的运营。同时,中国北车实现了产品出口,成为全球最高时速300公里以上动车组的最大供货商。

② 产业层面。中国北车通过集成世界4种最先进的高铁,成为运营里程最长、运行速度最高、在建规模最大的铁路系统,并具备了产品完全自主开发能力,以成本优势开始进军国际市场。

通过以上分析可以发现: 得益于国家重大项目建设,以巨大的国内市场需求为契机,中国北车通过一揽子引进当时世界最先进的技术,完成了对引进技术的消化吸收和集成创新,在较短时间内实现了技术突破。据此,本文提出如下研究命题:

命题2a: 已具备一定技术积累的战略性新兴产业可以基于突破战略,可以选择引进先进技术—通过消化吸收进行集成创新—实现技术突破的路径。

命题2b: 采取技术突破战略的产业的技术引进可以采取“政府推动、企业操作”的模式,因为巨大的市场需求和统一引进的谈判策略能够保证先进技术的获取。

3.3 超材料行业的技术创新路径——深圳光启的实践

(1) 产业基础

超材料技术是通过海量设计与微结构加工逆向设计技术制备物质自然不存在的特种人工复合电子材料的技术。超材料技术从科学概念到规模化应用经历了50多年的时间,是一项将底层材料和电磁波与电信应用材料一体化结合的革命性技术,未来可广泛应用于空间通信、光子物联网、航空航天和生物医疗等领域。超材料研究在2001年获得重大突破,美国加州大学的研究人员研发出负折射率超材料,随后2006年美国杜克大学开发出隐身衣近似实验模型,2009年杜克大学研发出新型宽频带隐身衣。超材料技术作为一项新兴技术,从技术到产品的商业化应用才刚刚起步。2013年7月,美国凯米塔(Kymeta)宣布获得5 000万美元C轮融资,用于发展超材料卫星天线产品的商业化。这一事件成为美国超材料技术商业化的标志。在中国,超材料已应用于卫星天线和尖端装备的制造中。整体而言,超材料产业具有战略性新兴产业的特征,但在当前发展的起步期具有很强的风险性和公共性。

(2) 能力到战略

深圳光启成立于2010年,是由政府支持、海外归国人员发起设立的民营非营利科研机构,定位于超材料研究,利用超材料控制电磁波行为的特点,开展通信信息、统计学等新兴交叉学科的尖端突破性技术研究。

① 人才聚集。深圳光启研发团队核心成员的平均年龄不到30岁,均具有世界顶尖研究机构的研究经历和教育背景,代表着所在领域最前沿的研发实力。

② 协同研发。团队人才来自材料、统计、工程和计算机等学科,具有跨学科交叉研究的集成创新能力,并与国内高校和科研机构建立了合作关系。

③ 政府支持。深圳光启是深圳市政府引进的创新团队,获得了政府从资金到政策的广泛支持。

④ 产业化。深圳光启与国内知名公司建立了合作关系,支持深圳光启研发成果的产业化,发起设立产业基金,发展应用产业集群。

利用卓越的研发能力和创新机制,深圳光启专注于超材料尖端技术(主要是航空航天)和智慧技术(民用技术),通过实施全球人才战略和专利战略,在超材料领域进行原始研究,引领世界范围内的超材料创新。

(3) 战略到能力

深圳光启基于自身的定位和研究优势,在全球范围内广泛吸引顶尖研发人才,通过申请大量超材料发明专利构筑进入技术壁垒,并通过商业模式创新努力将实验室成果快速商业化。

① 技术到产品的实现。深圳光启实行并行研发管理策略,将应用、材料、结构和工艺纳入同一研发体系,进行分层研发管理、同步研发,压缩产品整体研发周期,将产品设计平台、自动化设计平台与生产基地数据充分衔接,实现了技术与生产的融合。

② 产品到产业的延伸。深圳光启自身作为技术研发平台进行超材料产品输出,利用产业投资基金对上游超材料行业进行投入,并通过与知名企业合作、为之提供超材料产品的解决方案来向下游扩展。深圳光启还利用所处区域的制造优势引导建立产业集群。

(4) 创新绩效

① 企业层面。深圳光启申请专利2 000多项,平均每周申请发明专利近30项,占全球超材料领域相关专利的85%,从而构筑了产品进入的专利壁垒;深圳光启建成全球首个超材料中试基地,目前处于中试阶段的产品有无线互联覆盖、特种电磁材料和光子网;位于深圳宝安的生产基地投入使用,其卫星天线和尖端产品的年销售收入超过2亿元。

② 产业层面。在政府支持下,深圳光启完成了超材料产业从无到有、从新兴技术到产业的布局。

通过以上分析可以发现: 深圳光启的成功依赖于海外归国人员形成的基于交叉学科的卓越研发能力而进行的原始创新,通过深圳光启、资本与实体企业的联结初步实现产业化,从而实现了中国在超材料领域的领先。据此,本文提出如下研究命题:

命题3a: 已具备自主创新能力的战略性新兴产业可以基于引领战略,选择直接进行原始创新的路径。

命题3b: 海外归国人员是战略性新兴产业接轨世界前沿科技的一个有效窗口,人才是战略性新兴产业技术创新的实施保障之一。

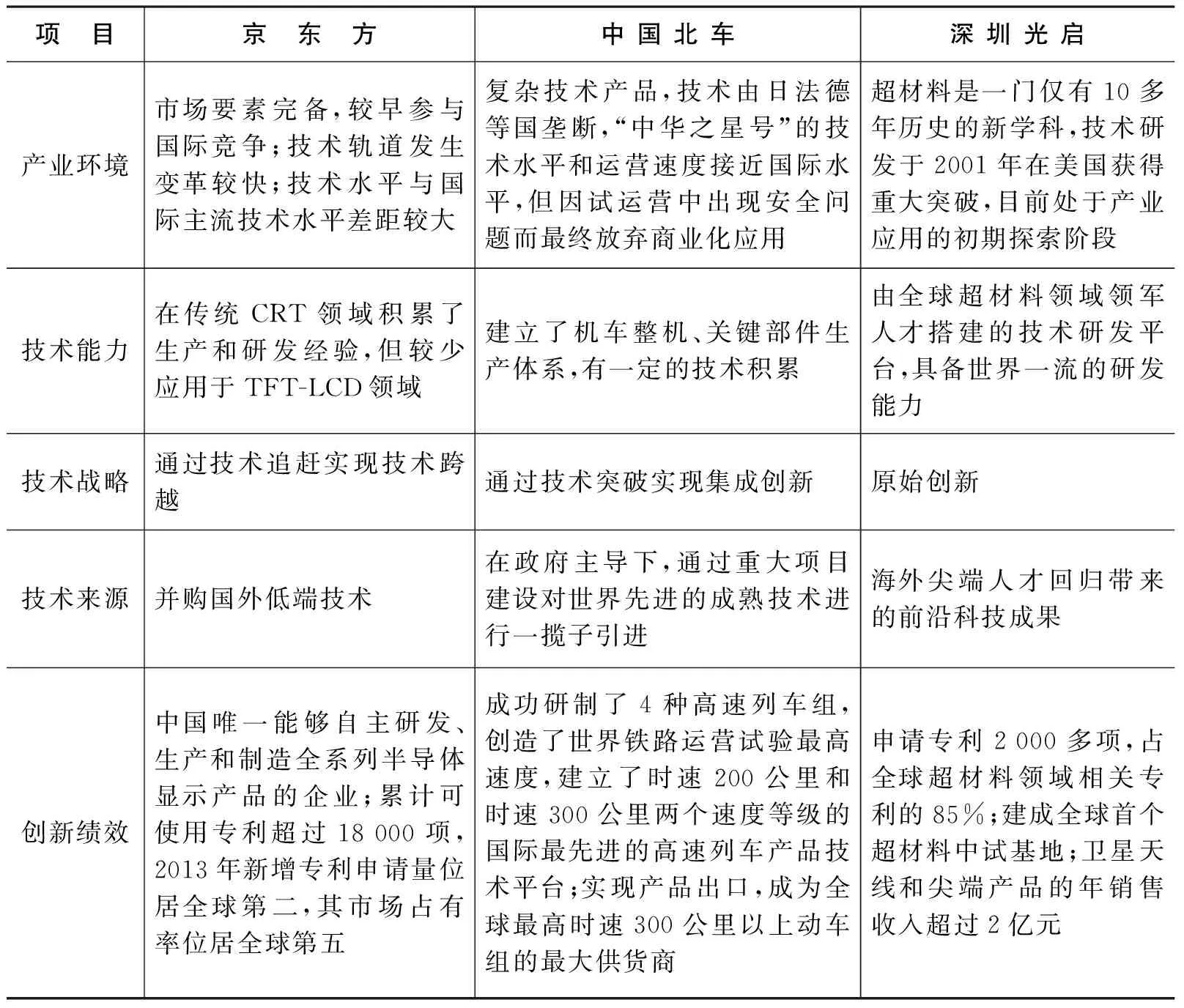

表1是以上3个案例的小结。

表1 案 例 小 结

4 结论与启示

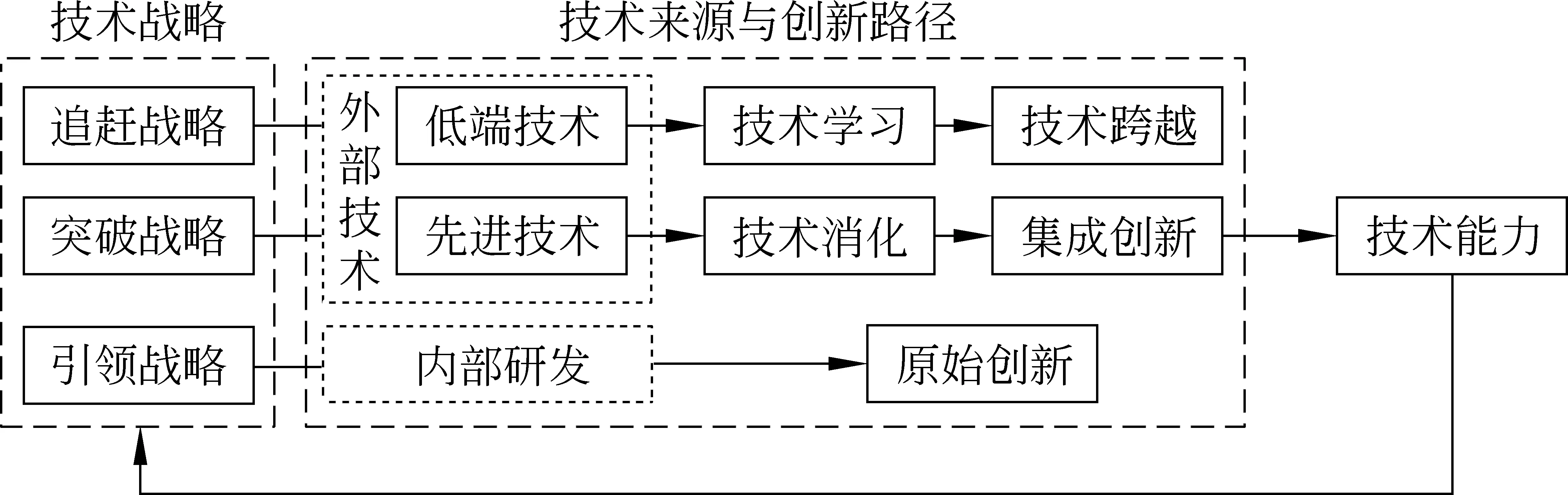

通过从技术战略和技术能力两个维度分析新一代信息技术产业、高端装备制造产业和新材料产业中典型代表企业的技术创新路径,得到如图3所示的战略性新兴产业技术创新路径的理论框架,该框架是一个创新能力构建系统。

图3 战略性新兴产业技术创新路径选择框架

4.1 战略性新兴产业技术创新路径选择的起点: 技术来源与技术战略的协同

技术来源的选择会受产业环境、技术特性和企业能力等因素的影响。技术战略是基于对上述3种因素的综合评价制定的,是技术来源选择的依据。而技术、环境和企业都处于持续动态变化中,因此技术战略也要随之变化,即动态的技术战略指导技术来源选择。战略性新兴产业中的企业在不具备技术自主研发能力时可以选择从外部获取技术。技术战略可以根据产业环境、技术特性和企业能力等因素的变化不断调整技术来源选择的侧重点,从而实现外部技术来源与内部技术来源之间选择的平衡,实现两种技术来源的共存共用。

4.2 战略性新兴产业技术创新路径的形成: 基于技术来源

技术来源是战略性新兴产业技术创新的起点,技术战略是技术来源选择的依据。对于缺乏自主创新能力但需要进行技术追赶和技术突破的战略性新兴产业而言,技术引进是必然选择,即通过有效地消化、吸收引进技术来提升技术能力,在技术能力提升的基础上调整研发模式,加快技术追赶和突破的速度。对于具备自主创新能力、已有技术积累的战略性新兴产业而言,原始创新是最优选择。因此,基于战略性新兴产业发展的中国情境,目前可以选择的技术创新路径有以下3种。

(1) “低端技术引进—技术学习—技术跨越”路径

中国部分战略性新兴产业受技术能力的限制,在技术战略上以追赶为主,只能选择从低端技术切入。由于国内企业缺乏技术积累,其技术水平与跨国公司相比存在较大差距,不具备自主研发的技术能力。同时,跨国公司对中国企业实行技术封锁,中国企业很难获得较为先进的技术,只能从易于获得的低端技术切入,通过技术学习来提升技术能力,从而实现技术跨越。

(2) “先进技术引进—技术集成—创新”路径

中国部分战略性新兴产业已有了一定的技术储备,已形成一套不太完善的技术体系,沿着既有的技术路线也可实现产业化发展,但耗时长、风险大,需要在某些技术环节上实现突破,因此在技术突破战略下选择引进较为先进的成熟技术。由于国内企业已具有一定的技术积累,技术引进不是战略性新兴产业进行技术创新的唯一技术来源。同时,国内巨大的市场需求也是跨国公司通过技术输出来换取市场的动力。前期的技术积累是这一路径最终实现技术突破的基础。

(3) “原始创新”路径

这一路径体现了战略性新兴产业的技术创新实力,是战略性新兴产业技术创新路径的最优选择之一。原始创新意味着战略性新兴产业已具备引领世界技术的实力,但目前中国具备这一实力的战略性新兴产业还很少。海外高端人才归国为中国接轨世界前沿科技提供了一种可行渠道。

4.3 战略性新兴产业技术创新能力的构建

技术战略是战略性新兴产业培养创新能力的起点,技术创新能力的构建是最终目标。技术创新路径的形成过程是战略性新兴产业企业通过技术获取和技术学习形成技术能力,从而实现技术能力提升的过程。战略性新兴产业技术创新能力的构建由技术战略推动,即基于不同的产业环境、技术特征和初始技术能力基础,选择与之匹配的技术来源,以促进技术能力的提升。

4.4 启示

新兴技术为后发国家通过培育和发展新兴产业实现技术赶超提供了一个重要的机会窗口。但是,中国的战略性新兴产业具有特定的发展环境和产业基础,不区分战略性新兴产业的产业特征和技术能力,只简单地进行技术创新不仅没有任何意义,而且不会取得令人满意的创新绩效。只有在符合中国国情的技术战略的指引下,选择与技术能力匹配的技术来源进行技术创新,才是战略性新兴产业构建技术创新能力的有效手段。

本文研究了3个典型案例,提出了战略性新兴产业的技术创新路径选择和创新能力构建的理论研究命题,是对现有研究体系的补充。不过,路径的形成与发展呈多样化的动态特征,本文提出结论的普适性还有待进一步修正和完善。

[1] 吕薇.我国产业技术发展阶段与创新模式[J].中国软科学,2013(12): 1-7.

[2] 贺俊,吕铁.战略性新兴产业: 从政策概念到理论问题[J].财贸经济,2012(5): 106-113.

[3] 国务院办公厅.国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定[EB/OL].[2010-10-18].http: //www.gov.cn/zwgk/content_1724848.htm.

[4] 李金华.中国战略性新兴产业发展的若干思辨[J].财经问题研究,2011(5): 3-10.

[5] 刘洪昌.中国战略性新兴产业的选择原则及培育政策取向研究[J].科学学与科学技术管理,2011(3): 87-92.

[6] 朱瑞博,刘芸.我国战略性新兴产业发展的总体特征、制度障碍与机制创新[J].社会科学,2011(5): 65-72.

[7] 李晓华,吕铁.略性新兴产业的特征与政策导向研究[J].宏观经济研究,2010(9): 20-26.

[8] Klepper S,Graddy E.The evolution of new industries and the determinants of market structure[J].Journal of Economics,1990(1): 27-44.

[9] 陆园园,谭劲松,薛红志.“引进—模仿—改进—创新”模型与韩国企业技术学习的演进过程[J].南开管理评论,2006(5): 74-82.

[10] 崔淼,苏敬勤.技术引进与自主创新的协同: 理论和案例[J].管理科学,2013(2): 1-12.

[11] Kim L.Imitation to Innovation: The Dynamics of Korea’s Technological Learning[M].Boston: Harvard Business Review Press,1997.

[12] Lee K,Lim C.Technological regimes,catching-up and leapfrogging: findings from the Korean industries[J].Research Policy,2001(3): 459-483.

[13] Hobday M.East Asia latecomer firms: learning the technology of electronics[J].World Development,1995(7): 1171-1193.

[14] 吴晓波.二次创新的进化过程[J].科研管理,1995(2): 27-35.

[15] 彭新敏,吴晓波,卫冬苇.基于技术能力增长的企业技术获取模式研究[J].科研管理,2008(3): 28-34.

[16] 安同良.企业技术能力发展论: 经济转型过程中中国企业技术能力实证研究[M].北京: 人民出版社,2004.

[17] 陈德智,陈香堂.技术跨越系统演化分析[J].管理科学,2005(6): 78-81.

[18] 吴贵生.自主创新战略与国际竞争力研究[M].北京: 经济科学出版社,2011.

[19] 王玉荣,高菲.转型时期中国企业创新能力成长路径研究: 基于共演视角的一个案例分析[C]//第八届(2013)中国管理学年会论文集(选编),2013.

[20] Eisenhardt K M.Building theory from case study[J].Academy of Management Review,1989(4): 532-550.

[21] 毛基业,李晓燕.理论在案例研究中的作用——中国企业管理案例论坛(2009)综述与范文分析[J].管理世界,2010(2): 115-121.

[22] Glaser B G,Strauss A L.The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research[M].Chicago: Aldine,1967.

Technological Innovation Path of Strategic Emerging Industry from Perspective of Technology Source: Exploratory Multiple-case Study

Gao Fei,Wang Yurong

(School of International Business,University of International Business and Economics,Beijing 100029,China)

Based on the perspective of technology source,this paper analyzes the technological innovation path of strategic emerging industry of China from two dimensions,namely technology strategy and technology capability by using the method of multiple case study.The results show as follows: the formation of technological innovation path of strategic emerging industry is the construction of technological capability;there are three technological innovation paths for strategic emerging industries,namely catching-up by acquiring low technology—technology learning—innovation,disruption by buying high technology—technology integration—innovation,leading by dependent innovation.

strategic emerging industry;technology source;technology strategy;innovation path;multiple case study

国家社会科学基金一般项目“我国战略新兴产业技术创新路径研究”(12BGL019)。

高菲(1981— ),女,吉林珲春人,对外经济贸易大学国际商学院博士研究生,研究方向: 创新管理。王玉荣(1965— ),女,江西贵溪人,对外经济贸易大学国际商学院教授,博士生导师,博士,研究方向: 创新管理。

F424.3

A