郑州市经济空间结构演变及其经济溢出效应

2015-04-14黄珺嫦

黄珺嫦

(1.中国地质大学(武汉)经济管理学院,湖北 武汉430074;2.河南农业大学资源与环境学院,河南郑州450002)

区域经济空间结构和经济溢出效应是经济地理学和区域经济学研究的重要论题之一。区域经济空间结构是指经济空间活动在地理上集聚而形成的不同形式的经济空间分布形态,经济溢出效应是指经济活动除预期结果外,对外部的人或社会所产生的影响。在不同的区域和发展阶段,经济空间结构表现出共性和差异,呈现出各种模式,近年来中国学者们也进行了卓有成效的研究,陆大道[1]提出的点轴式空间结构、叶大年[2]提出的城市对称分布理论、陆玉麒[3]提出的双核结构模式,这些理论模式在不同空间尺度上为中国经济布局提供了理论借鉴;在实证研究方面,主要集中在沿海地区[4-5],中西部地区也有较多研究[6-9],但主要是基于省级单元,对小尺度区域少有涉及,且并不注重对经济溢出等理论问题的进一步探讨和实证研究。本研究着重于剖析中西部区域小尺度经济空间结构及空间发展机制,以郑州市为例,通过计算分析人均GDP指数,构建集聚—扩散运动为主要内容的区域经济空间结构与经济溢出效应空间自相关解释模型,提出相适应的空间发展思路和区域经济发展途径,对解决小尺度空间存在的诸多问题、促进区域经济的协调发展和创新发展具有重要的现实意义。

1 指标及数据来源

1.1 研究区域

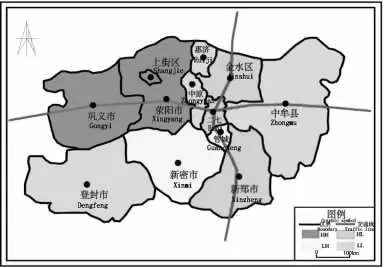

本研究主要集中在郑州市主城区及所辖市、县。研究范围包括郑州市区的管城回族区、二七区、金水区、中原区、惠济区、上街区以及中牟县、荥阳市、新郑市、新密市、巩义市和登封市(统计年鉴中经济开发区、高新开发区、郑东新区、航空港区并入其他区域,在此不单列研究)。

1.2 研究方法

1.2.1 资料的收集获取 以郑州市行政区划图为底图,参考郑州市2001,2006,2011年统计年鉴,获得2000,2005,2010年的GDP数据和人口数据,计算郑州市各个研究区域的人均GDP,并将其与郑州市平均水平比对,划分成发达、次发达、欠发达和落后4个等级,以空间自相关数学模型分析集聚效应,查询相关临界值范围,进行分析作图。

1.2.2 技术应用与结论 将获取的数据在EXCEL中进行简单计算和复杂的空间自相关模型计算,并总结绘制成表格,将得到的处理结果和相关图像资料以点、线、区的形式展现在Mapgis软件上成图,数形结合,总结分析。依据前2个步骤得出郑州市2000—2010年10年间的空间经济结构演变过程及其经济溢出效应。

1.3 指标及数据来源

以人均GDP值为主要研究指标,数据来源于郑州市2001,2006,2011年统计年鉴。

2 郑州市经济空间结构演变过程

GDP是反映一个地区经济形势的重要指标,人均GDP可以较好的呈现其经济发展水平。利用郑州市2000、2005、2010年各区域的人均GDP(表1),按照全市平均水平的150%,100%,50%,将各区域划分为发达、次发达、欠发达、落后4种类型(表2)。

根据表1中各个地区的经济情况,参考表2,进行经济空间结构分等作图,从图1~图3可以得出以下结论:

(1)由图1可知,2000年郑州经济的发达、次发达区域主要集中在市区以及个别所辖市,金水区、二七区、中原区、管城区与新郑市连成一条次发达带状区域,唯一的上街区是发达区域,其周边巩义市也成为次发达区域,呈东部连续带状分布发展,西部离散分布发展,其他区域成为欠发达区域,总体看来,欠发达区域占全市大部分面积,并且呈片状分布,全市并无落后区域。

(2)经过5年的发展,2005年郑州市区中原区,管城区的经济发展优势逐渐下降,集聚效应逐渐表现得不乐观,涓滴效应逐渐转化为极化效应,发展遭遇瓶颈,被荥阳市取代次发达地位,相对地成为欠发达区域,由表1可以看出,2000—2005年,中原区、管城区、荥阳市的GDP值都有较大的提高,中原区,管城区增加幅度较小,被荥阳市后来居上,荥阳市充裕的资源市场等条件,在较好的发展机遇条件下,有力抓住上街区发达经济的有利地理条件。由图2可以看出,郑州市各个区域经济地位整体无大变化,中原区,管城区被荥阳市取代,成为欠发达区域,荥阳市一跃成为次发达区域。

(3)2010年以来,郑州市的经济空间结构发生了较大变化,在整体经济增长的情况下,各个区的变化拉开差距。传统意义上的次发达区域金水区、二七区变得落后,被登封市、新密市取代。由图3看出,经济发达、次发达区域主要集中在西部资源比较充裕的地带,原来发展较好的东部区域,没有更充分的各种资源可以利用,集中沦为欠发达地带,郑州市经济状况整体分化为明显的东西两带,西部发展迅速,覆盖了经济发达、次发达的所有区域,相对地,东部落后的成为欠发达区域。

(4)从郑州经济空间结构10年的变化过程中可以看出,各个区经济情况(GDP值)均有提高,但相对幅度有较大差异,东部市区老发达区域在各种瓶颈的压力下,发展缓慢,西部郊区在片状发展的大好形势下,发展迅速,最终演化为格局清晰的东西经济2个阵营,表现出明显的中心—外围经济空间结构模式。

表1 2000,2005,2010年郑州市各地人均GDP统计表Table 1 GDP per capita of Zhengzhou City during 2000,2005,2010

表2 经济级别标准Table 2 Economic level standard

3 郑州市经济空间集聚格局及其经济效应

3.1 空间自相关性对经济格局影响的机理分析

空间自相关(spatial auto correlation)是指一些变量在同一个分布区内的观测数据之间潜在的相互依赖性。空间自相关统计量是用于度量地理数据(geographic data)的一个基本性质:某位置上的数据与其他位置上的数据间的相互依赖程度。通常把这种依赖叫做空间依赖(spatial dependence)。地理数据由于受空间相互作用和空间扩散的影响,彼此之间可能不再相互独立,而是相关的。空间自相关分析在地理统计学科中应用较多,现已有多种指数可以使用,但最主要的有2种指数,即Moran的I指数和Geary的C指数。

图1 2000年郑州市经济空间结构Fig.1 Economic spatial structure of Zhengzhou City in 2000

图2 2005年郑州市经济空间结构Fig.2 Economic spatial structure of Zhengzhou City in 2005

图3 2010年郑州市经济空间结构Fig.3 Economic spatial structure of Zhengzhou City in 2010

相关分析(correlation analysis)可以检测2种现象(统计量)的变化是否存在相关性,最常用的有:Moran’s I、Geary’s C、Getis、Join count等。但这些方法各有其功用,同时亦有其适用范畴与限制。一般来说,方法在功用上可大致分为2大类:一为全域型(Global spatial autocorrelation),另一则为区域型(Local spatial autocorrelation)。

3.2 郑州市经济集聚格局

以人均GDP为衡量指标,则所研究区域(郑州市)的全域型Moran’s I的公式可定义为:

式中:Xi为所研究区域 i(i=1,2…12)的人均GDP;Xj为区域i的相邻区域j(j=1,2…12)的人均GDP;表示所有区域人均GDP的平均值;wij为

本研究采用的相邻规则为:如果区域i和区域j在地域上有共同边界,则定义为相邻,wij=1;否则,定义为2区域不相邻,wij=0。

依据公式(1)计算出的I值介于-1~1之间。大于0为正相关,且I值越大表示空间分布的相关性越大,即在全域空间上有聚集分布的现象,I值越小表示空间分布相关性小;而当I值趋于0时,即代表此时空间分布呈现随机分布的情形;I值小于0为负相关。

2000年郑州市人均GDP的I值为0.045 1(z(I)=2.370),2005年郑州市人均 GDP的 I值为0.049 2(z(I)=2.470),2010年郑州市人均GDP的I值为0.072 7(z(I)=3.254)。对I值进行显著性检验,在5%显著水平下,z(I)值都大于临界值1.96。这表明,郑州市2000,2005,2010年区域人均GDP之间有很强的空间正相关性,相同经济发展水平的区域在地域上有显著的集聚特征(表3)。

如果用人均GDP(Xi)作为衡量区域i经济增长水平的指标,则区域i人均GDP的局部空间自相关指标的计算公式为:空间权重矩阵中的元素,w定义了区域之间特定的空间依赖。

权重矩阵元素wij取值规则为:

式中:Zi为区域i人均GDP与全市区域人均GDP均值的离差,即(n-1);Zj为区域i的相邻区域j的人均GDP与全市区域人均GDP均值的离差;w(i,j)为二元对称空间权重矩阵的元素(j=1,2…m)。

如果LMIi>0,表明区域i与其相邻区域人均GDP间存在正相关关系,LMIi值越大,正相关性就越强。如果LMIi<0,表明县域i与其相邻县域人均GDP间存在负相关关系,LMIi绝对值越大,负相关性就越强。LMIi值大于零的区域在地域上集中分布区,可以是人均GDP都比较低的区域集聚区,也可以是人均GDP都比较高的区域集聚区。

表3 郑州市Moran’I值和正态标准化值Table 3 Moran’I and standardization of normal value of Zhengzhou City

根据公式(4)得到4种组合关系(++,+-,-+,--),可将各区域分为4种类型:①HH型(high-high),LMIi>0,区域 i与相邻区域人均GDP都高于全市平均水平;②LL型(low-low),LMIi>0,区域i与相邻区域人均GDP都低于全市平均水平;③HL型(high-low),区域i人均GDP高于全市平均水平,而相邻区域人均GDP低于全市平均水平,成为孤立的高经济发展水平区域;④LH 型(low-high),LMIi<0,区域i人均GDP 低于全市平均水平,而相邻区域人均GDP高于全市平均水平,这些区域一般处于HH,HL类型区域的边缘,因此可称为“边缘区域”[9]。

计算出各区域相关数值如表4、表5所示,对郑州市2000、2005、2010年各区域经济进行类型划分(如图4~图6所示),可得出如下结论:

表4 2000,2005,2010年郑州市各区域LMI值Table 4 LMI of Zhengzhou City of 2000,2005,2010

表5 2000、2005、2010年郑州市各区域离差值、加权平均值Table 5 The deviation value and a weighted average of Zhengzhou City of 2000,2005,2010

续表 Continuing table

(1)由图4可以看出,2000年郑州市的HH型区域分布在中原区,二七区,管城区,金水区,上街区和巩义市,形成东西对峙状态,LH型区域夹在东西HH型区域中间地带,HL型区域集中在新郑市,LL型区域是惠济区,中牟县和登封市。

图4 2000年郑州市各类型区域空间格局Fig.4 Each type of regional spatial structure of Zhengzhou City in 2000

(2)由图5可以看出,2005年变化主要集中在内部,边缘地带中牟县,新郑市,新密市,登封市和巩义市并无变化,内部区域二七区和金水区均由原来的HH型转变为HL型,中原区由HH型转变为LL型,管城区由HH型转变为LH型,荥阳市由LH型转变为HH型。

(3)由图6可以看出,2010年明显发生变化的是西南部和东北部,西南部的登封市由LL型转变为HH型,新密市由LH型转变为HL型,管城区由LH型转变为LL型,东北部的金水区和二七区由HL型转变为LL型,即在2010年,郑州市整体形成西部HH、HL型,与东部 LH、LL型两大片显著区域。

(4)从演变过程看来,郑州市在2000—2010年这10年来,逐步集聚形成非常明显的西部带和东部带,市区一直在向“低”的方向发展,而登封等西部区域在快速向“高”的方向发展,2005年是个过渡年,2010年,两大阵营已经完全形成,东西部差异很明显。

图5 2005年郑州市各类型区域空间格局Fig.5 Each type of regional spatial structure of Zhengzhou City in 2005

图6 2010年郑州市各类型区域空间格局Fig.6 Each type of regional spatial structure of Zhengzhou City in 2010

3.3 郑州市2000—2010年区域经济空间集聚的经济增长效应

根据每个区域人均GDP和相邻区域人均GDP的关系,把所有区域分成了4种类型,并分析了它们在地域上的集聚格局。

3.3.1 HH型区域集聚区 2000年之前,由于20世纪末国际经济危机的总体影响和中国市场经济的不完善,郑州市(原行政划分范围内)主导经济以原有的国有计划经济主体为主,基本显示为2大部分,国有大中型产业的技术溢散经济和原有的城区聚集市场经济。主要显示为西部(以中原区为中心)的国有大中型企业技术带动溢出,上街区铝业链接产业,巩义新兴产业区;东部则以金水区、二七区和管城区为主导的城市商业经济区,因此2000年郑州市的HH型区域分布在中原区、二七区、管城区、金水区、上街区和巩义市;2005—2010年,郑州市经济处于由低谷转为高速发展的经济复苏期,2010年可以说是郑州市经济发展最快的时期。此时矿业经济开始起主导作用,房地产市场正处于兴盛期,这2项成为引导各区经济发展的主导经济。这个时期郑州市的经济发展显示为2个大的中心,及西部的矿业经济和中东部以城市中心建设和转移为为主的房地产经济。西部凸显了煤炭和铝土矿的开发利用的主导作用,涉及了新密、巩义、登封、荥阳以及上街5区(县、市),此时上街区的区域经济对周边的相关溢出影响并不是最主要的,从图6可以看出,这些城市均转为HH型。

3.3.2 LL型区域集聚区 从图形演变中明显可以看出,中牟县,惠济区一直是LL区域,而且在经济类型上一直属于欠发达区域,这些区域资源禀赋、区位条件、经济基础在全市处于劣势地位,区域内部缺乏经济发展的动力,也很难接受到外围高水平地区的经济辐射带动。

3.3.3 HL型孤立的高发展经济水平区 这些区域经济发展水平高于外围区域,但是经济规模还不够大,辐射功能弱,对外围低水平区域经济带动不明显。如新郑市,对周围的经济影响很小,其西部的新密市是由于巩义市、荥阳市的影响由LH型转变为HL型,但是其东部的中牟县一直处于LL型。

3.3.4 LH型区域集聚区 这些区域一般处于HH、HL类型区域的边缘,例如2005—2010年的管城区,表明低发展水平的区域没有受到外围高发展水平区域的带动作用。

综上所述,高经济发展水平区域集聚区能促进其内部区域的经济增长,孤立的高经济发展水平区域能保持自己的增长趋势,高经济发展水平区域集聚区对相邻区域的经济增长有空间溢出效应,孤立的高经济发展水平区域对相邻区域的经济增长并无空间溢出效应。

4 结语

从空间分布特征看,郑州市10年来经济发展水平较高的区域日趋集中,经济处于空间集聚过程,高经济发展水平区域集聚区内部的区域经济增长之间存在显著的相关性,集聚进一步促进了这些区域经济的增长。而经济增长低水平区域集聚区、孤立的高经济增长水平区域以及“边缘县域”经济增长与各自相邻区域经济增长相关性不显著,因此,经济扩散效应只发生在高水平区域集聚区内部。郑州经济空间结构的发展变化为研究中西部区域提供了基础,通过对郑州市经济空间结构演变及经济溢出效应的研究可知,在快速发展背景下,中国中西部区域的经济正处于空间集聚的过程,但集聚带来的经济效应只在经济发展水平较高集聚区内部比较明显。

[1] 陆大道.论区域的最佳结构提出点轴系统T结构以来的回顾与再分析[J].地理学报,2001,56(2):127-135.

[2] 叶大年,赫 伟,徐文东,等.中国城市的对称分布[J].中国科学,2001,31(7):608-616.

[3] 陆玉麒.区域双核结构模式的形成机理[J].地理学报,2002,57(1):85-96.

[4] 胡序威,周一星,顾朝林,等.中国沿海城镇密集地区空间集聚与扩散研究[M].北京:科学出版社,2000.

[5] 刘东东,钟 韵.转型期广东区域经济空间结构演变及优化对策[J].经济问题探索,2011,12(7):49-53.

[6] 曹颖轶.新疆经济空间结构演变及特点[J].干旱区资源与环境,2009,23(9):1-4.

[7] 曹颖轶.宁夏经济空间结构演变及特点[J].干旱区资源与环境,2010,24(7):10-14.

[8] 唐 伟,钟祥浩.成都都市圈县域经济时空差异及空间结构演变[J].长江流域资源与环境,2010,24(7):732-738.

[9] 李小建,樊新生.欠发达地区经济空间结构及其经济溢出效应的实证研究——以河南省为例[J].地理科学,2006,26(1):22-28.