关于《髹饰录》钞本与初注者的讨论

2015-04-13长北东南大学艺术学院

文/ 长北(东南大学 艺术学院)

关于《髹饰录》钞本与初注者的讨论

文/ 长北(东南大学 艺术学院)

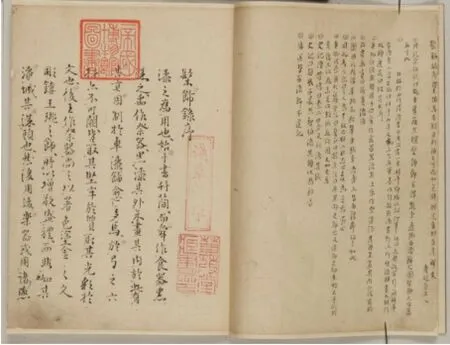

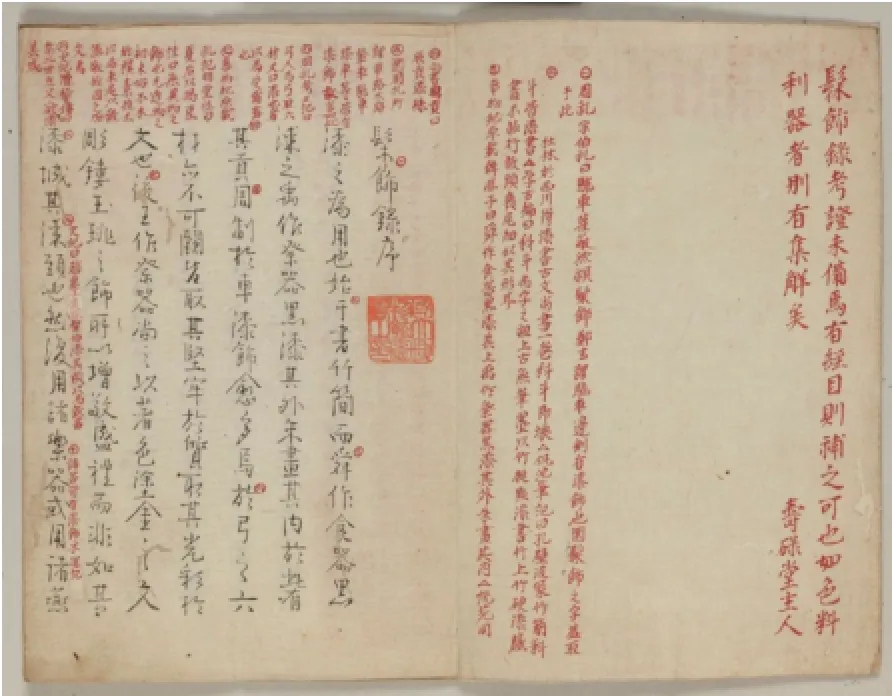

日本江户中期享和年间时当中国清代乾、嘉之际,木村孔恭氏筑蒹葭堂藏古今之书十万余卷,其中有《髹饰录》钞本一部,封面题名为《髤饰录》,世称“蒹葭堂钞本”(图1),钞本末页有朱笔隶书“文化甲子”四字,即1804年(图2)。因其辗转进入帝国博物馆——今东京国立博物馆,从此别称“帝室本”。日本各图书馆、学校及私家所藏钞本均从此本抄出。1见大村西崖致朱启钤函:“我美术学校、帝国图书馆及尔余两三家所藏本,皆出于蒹葭堂本,未曾有板本及别本。”引自王世襄《〈髹饰录〉解说》,北京:文物出版社1983年版,第17页。

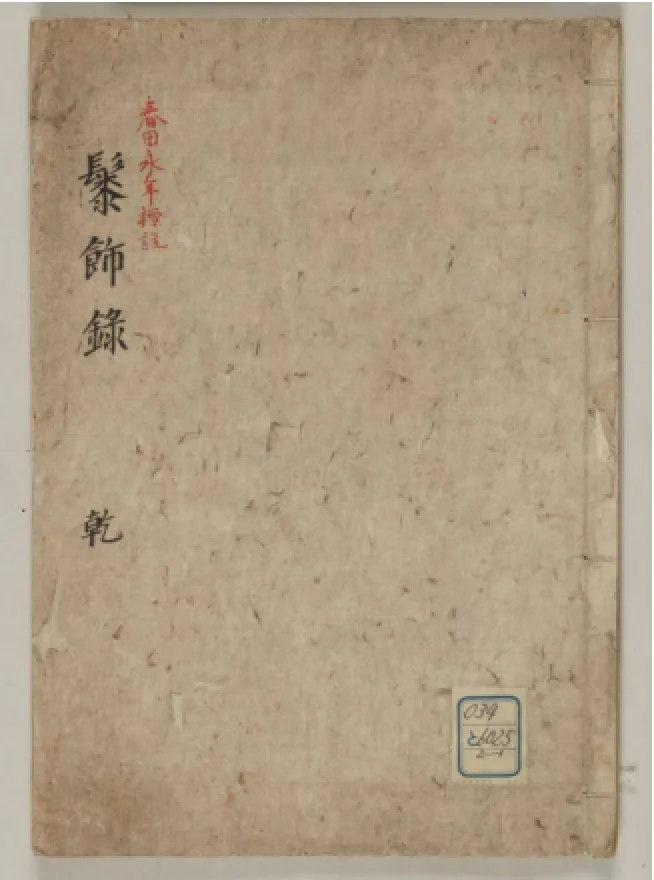

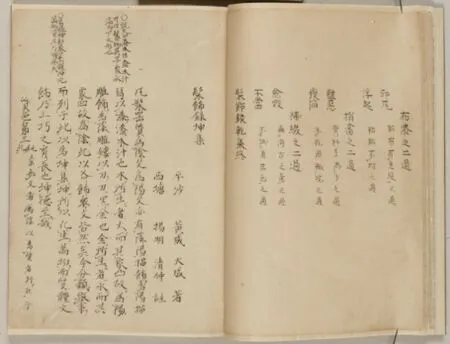

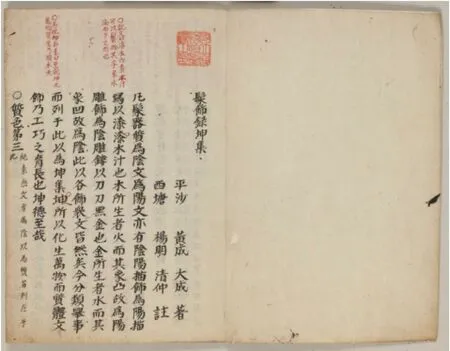

时隔约百年之后的江户末期,日本又出钞本,乾、坤集封面题名为《髹饰录》,乾集封面题名右首有红墨书写的“春田永年标注”数字(图3),乾、坤两集末尾均有“德川宗敬氏寄赠”楷书长方朱文印,因名“德川钞本”。东京国立博物馆在收藏蒹葭堂钞本之后发现“德川钞本”,将“德川钞本”也列入馆藏(图4)。

1988年,日本学者佐藤武敏将《髹饰录》德川钞本与《髹饰录》蒹葭堂钞本进行比较,以蒹葭堂抄本有点号而德川本没有、蒹葭堂抄本有23处错误而德川本比较工整正确,推断德川钞本更接近原本,并且推断蒹葭堂本抄自德川本。佐藤武敏同时据《昌平书目》记载提到,德川钞本是德川宗敬氏寄赠的,蒹葭堂钞本不是获赠得来,而是“用钱向官府买回来的”2佐藤武敏《论〈髤饰录〉——以其版本及注释为中心》,东京国立博物馆《东京国立博物馆美术志》1988年11月,参见何振纪《海外〈髹饰录〉研究综述》,《中国生漆》2012年3期。。

笔者手头久有索予明先生寄赠的《髹饰录》蒹葭堂钞本和据蒹葭堂钞本复抄复刻的丁卯朱氏刻本,写作《〈髹饰录〉与东亚漆艺——传统髹饰工艺体系研究》(以下简称《〈髹饰录〉与东亚漆艺》)期间,又蒙日本友人告知东京博物馆网址,在网上披览图片,逐字阅读了《髹饰录》德川钞本全文并将两钞本文字对照阅读。两钞本表述基本相同,都有扬明所撰的序、黄成所著的正文、扬明所作的注以及寿碌堂主人的笺证,两钞本于序前都有寿碌堂主人笺语谓“髹饰录考证未备焉,有经目则补之可也,如色料利器者,别有集解矣”,蒹葭堂钞本作一行,德川钞本作两行,可证寿碌堂主人笺注之时,见过两种以上的钞写本(图5、图6)。两本《乾集》赞语末句“乾德至哉”后面均写有“一本至作大,为是”;两本《坤集·罩明第五·洒金》扬明注“近有用金银薄飞片者甚多”于“有”字右首均写有“一本作日”;两本《坤集·斒斓第十二·描金加蜔》“螺象之处”于“处”字右首均写有“一本作边”;两本《坤集·尚古第十八·仿效》扬明注“有款者模之”于“者”字左首写有“一本作而”。

图1 蒹葭堂钞本封面

图2 蒹葭堂钞本末页

图3 德川钞本封面

在确知日本东京博物馆藏有《髹饰录》两种钞本之后,笔者反复斟酌,基于以下几方面考虑,写作《〈髹饰录〉与东亚漆艺》时,郑重地选用了蒹葭堂钞本为底本。理由如次:

一.日本各图书馆、学校及私家所藏抄本均从蒹葭堂钞本抄出,王世襄先生所引朱启钤先生丁卯年刻本则是蒹葭堂钞本《髹饰录》复钞本的转刻本。因此,蒹葭堂钞本至今是《髹饰录》在全世界流传各种版本的母本,是全世界学者研究《髹饰录》的基本依据。

二.字迹工整、出错较少的钞本是否一定就在字迹潦草、出错较多的钞本之先?恐未可贸然断论。完全有这样一种可能:蒹葭堂钞本是工匠所抄,德川钞本是文化人所抄,抄者对原钞本作了校订。也就是说,德川钞本完全有可能在蒹葭堂钞本之后。

三.德川钞本是德川宗敬氏寄赠的,蒹葭堂钞本不是获赠得来而是“用钱向官府买回来的”,官府流出的钞本应该更为可靠。

四.德川钞本在蒹葭堂钞本已经流传约百年之后惊现于世,东京博物馆采集德川钞本的时间在蒹葭堂钞本之后许多。这从东京博物馆采集编号就可以得知。

五.最重要的考虑是,《髹饰录》德川钞本只在东京国立博物馆网页发表1德川本《髹饰录》,见东京国立博物馆网页图像检索,网址:http://webarchives.tnm.jp/imgsearch/show/E0032693;蒹葭堂本《髤饰录》亦发布于此网,编号:E0032634,编号即采集时间明显居前。它是“蒹葭堂本”先见于世的旁证。在东京国立博物馆尚未付诸纸本出版物之前,任何单位、任何个人无权全文采样。也就是说,优先披露、全文披露德川钞本全貌的权利,属于东京国立博物馆。

图4 德川钞本末页

图5 蒹葭堂抄本序前寿碌堂主人“……别有集解矣”笺语一行

图6:德川抄本序前寿碌堂主人“……别有集解矣”笺语两行

图7:蒹葭堂抄本《髹饰录》初注者署名为“扬明”

鉴于蒹葭堂钞本至今是《髹饰录》在全世界流传各种版本的母本,所以,《〈髹饰录〉与东亚漆艺》以蒹葭堂钞本为母本,第五卷第一章《蒹葭堂钞本〈髹饰录〉并序校勘注疏与今译》中,对照两种钞本和现行版本进行校勘。凡蒹葭堂钞本与“一本作”两可处,从蒹葭堂钞本;凡蒹葭堂钞本确实有错,则对“一本作……”斟酌用之,如《坤集·斒斓第十二·描金加蜔》“螺象之处”下,笔者这样注释:“蒹葭堂钞本作‘处’,[寿笺]一本作‘边’。按金双钩工艺并与上文‘金双钩’互文,笔者选用‘边’”。凡德川钞本有一字高明之处,《〈髹饰录〉与东亚漆艺》均予以采纳。

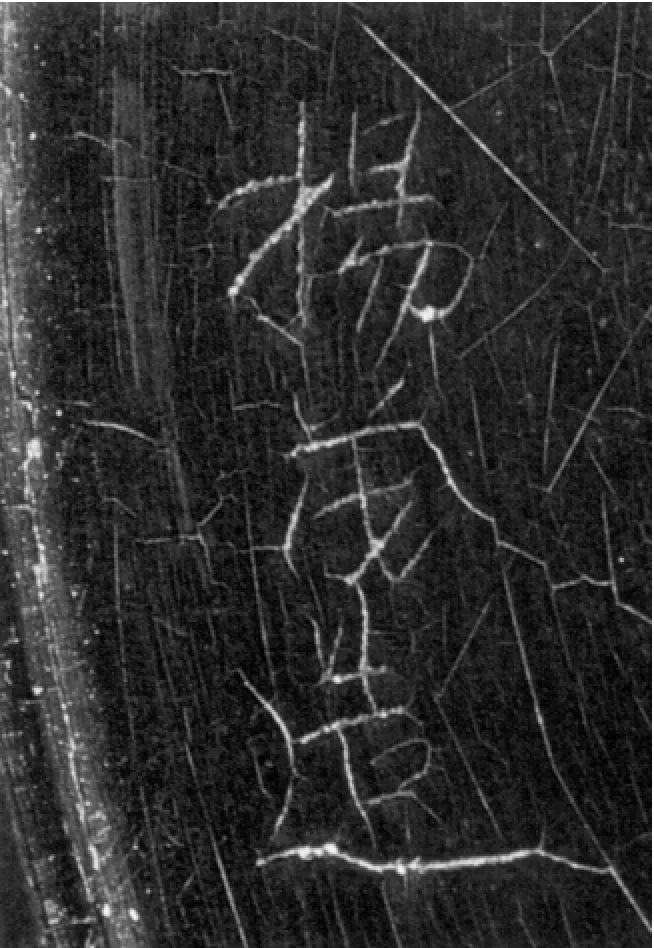

图8:德川钞本《髹饰录》初注者署名为“杨明”

图9:王世襄先生在索予明先生寄赠蒹葭堂钞本编后记上眉批

图10:剔红花卉纹渣斗上所刻名款为“扬茂”,器藏北京故宫博物院

德川钞本的出现还带来了一个新的问题:蒹葭堂钞本上,初注者清楚署名为“扬明”(图7),丁卯朱氏刻本易初注者姓氏“扬”为“杨”,王世襄先生据朱氏刻本作“杨明”。因此,凡从丁卯朱氏刻本译出的各家版本均作“杨明”。德川钞本上,初注者书为“杨明”(图8)。初注者倒底姓“扬”还是姓“杨”?王世襄先生在收到索予明先生寄赠的蒹葭堂钞本《髹饰录》之后,将蒹葭堂钞本与朱氏刻本连同索先生编后记交付中国人民大学出版社出版,在索予明先生编后记上,王先生眉批道:“姓氏杨、扬,古时通用,如杨雄亦作扬雄。索氏后记,杨明一律作扬明,盖因祖本蒹葭堂本作扬,故从之……朱桂辛先生丁卯刻本则用杨而不作扬,可能因前者较为通俗常见,亦可能大村西崖氏寄来钞本已将扬改为杨。今合印两本,杨、扬二字实难求得统一。”1见王世襄编《髤饰录·合印蒹葭堂钞本、朱氏丁卯年刊本》,北京:中国人民大学出版社2004年影印,第80页。(图9)也就是说,王先生在收到蒹葭堂钞本、看到自己所据朱氏刻本的母本蒹葭堂钞本清楚署名“扬明”之后,对扬明姓“扬”还是姓“杨”已经退一步改为说法圆活。索予明先生考证,西塘一支扬姓为提手之“扬”并举出两条例证:一是康熙二十四年《嘉兴府志·人物艺术门》记,“张德刚,父成,与同里扬茂俱擅髹漆剔红器”2见索予明《中国漆工艺研究论集》,第122、325、326页,台湾故宫博物院,1977年。;二是扬茂制《剔红花卉纹渣斗》藏北京故宫博物院,器底有针刻铭文作“扬茂”(图10),此为索予明先生《〈髹饰录〉解说》初注者用“扬明”不用“杨明”的理由。笔者以为,既然蒹葭堂钞本目前仍然是《髹饰录》在全世界流传各种版本的祖本,丁卯朱氏刻本据蒹葭堂钞本转抄转刻在后,理应按祖本姓氏恢复初注者为“扬明”。这就是《〈髹饰录〉解说》、《〈髹饰录〉与东亚漆艺》中,笔者写明初注者是“扬明”、不是“杨明”的理由。

面对蒹葭堂钞本面世百年后惊现德川钞本的事实,德川钞本与蒹葭堂钞本谁先谁后还是共有另外的母本,人们对《髹饰录》初注者姓氏的学术争鸣,尚需在对两钞本进行科学检测和对两钞本背景深入研究的基础上,得出科学的结论。因为全文披露德川钞本全貌的权利属于东京国立博物馆,只有东京国立博物馆有权利将两钞本送往检测单位检测纸张墨迹之先后。也就是说,东京国立博物馆享有对《髹饰录》两钞本孰先孰后的研究优先权。在获得科学检测结果和科学结论之前,笔者认为,全世界学者宜于按照东北亚乃至欧、美流传《髹饰录》各版本的共同祖本——蒹葭堂钞本,恢复《髹饰录》初注者姓氏为“扬明”。

(责任编辑:姥海永)

On the Manuscript and Initial Note Writer of Xiushilu

作者在对《髹饰录》版本详细校勘研究的基础之上,提出《髹饰录》蒹葭堂钞本与德川钞本谁先谁后,需在对两钞本进行科学检测和对两钞本背景继续深入研究的基础之上,得出科学的结论。在获得科学检测结果和科学结论之前,全世界学者宜按照东北亚乃至欧、美流传《髹饰录》各版本的共同祖本——蒹葭堂钞本,恢复《髹饰录》初注者姓氏为“扬明”。

On the basis of carefully collating and studying the different versions of Xiushilu (Record of Lacquering) in detail, the author puts forward the question: Jianjia Tang Manuscript and Tokugawa Manuscript of Xiushilu (Record of Lacquering), which is earlier? To answer it, the author suggests that we need to scienti fi cally examine these two manuscripts and to further study their backgrounds, fi nally drawing a correct and scienti fi c conclusion.Before the scienti fi c result and conclusion comes out, scholars all over the world are expected to restore the surname of the initial note writer as “Yangming” in accordance with the Jianjia Tang Manuscript because Jianjia Tang Manuscript is the shared archetypon of all versions of Xiushilu (Record of Lacquering) that spread in Northeast Asia and even Europe and America.

《髹饰录》 蒹葭堂钞本 德川钞本 扬明

Xiushilu; Jianjia Tang Manuscript; Tokugawa Manuscript; Yangming

10.3969/J.ISSN.1674-4187.2015.04.006

长北,东南大学艺术学院教授,研究方向:漆艺、工艺美术史、艺术史。