语文课堂需要意外吗?

2015-04-09高东梅

高东梅

语文特级教师黄厚江有一句话:“真理总是朴素的,好课都是简单的。”现今,面对纷繁复杂的课堂,面对越来越丰富的网络资源,需要思考的是:语文课是否需要更多的意外呢?尤其是公开课,似乎不弄出点名堂,不出点新花招很难满足人的猎奇心理。许多老师正在这条路上艰难地探索着、思考着。常州市八校公开课,语文开设了两节同题异构课,课题为刘亮程先生的《寒风吹彻》,给了我许多思考。

此文是苏教版语文《现代散文选读》“是什么让我们感动”专题中的一篇文章,目的是引导学生深入理解文本,找到让自己感动的地方,进而感受人生哲理:每个人都会面对人生的冬天,在这样不可逆转的规律面前,要有一颗理智的心来面对,正确认识人生中的悲凉,学会去关爱他人。为此,此文教学最大的难题便是理解“寒风吹彻”的真正内涵。

一、依据教学难点提问,要有“高度”,是否需要意外?

学生面对这样的长文章初读文本后,定会一头雾水。尤其是文中有一些语句脱离了学生的生活环境,而本可以帮助理解文本的作者刘亮程的生活背景,对于学生而言也很模糊。加上文本具有特定的地域意识、生命意识,所以理解起来倍加困难。为此,教师作为文本解读的引领者,似乎占有了“大处着眼、高屋建瓴”的优势,在设计问题时往往着重于自己的预设,而忽略了文本中可以生发学生思考的地方,这样完美的设计,是否需要有意外?

(课例1)

课堂问题:

1.请同学们默读课文,用一个词语或者一句话概括你的阅读感受。

2.文章中作者写到了哪些人哪些事被寒风吹彻了?从中你感受到了什么?

3.文章标题“寒风”“吹彻”有什么深刻内涵?

4.你觉得作者在强调人生命的脆弱和人生的悲观吗?面对寒风我们有怎样的启示?

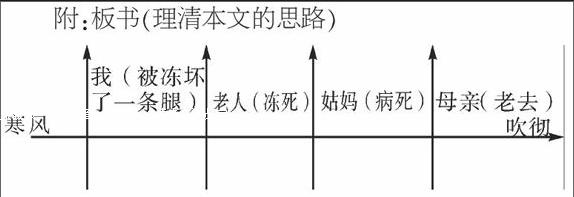

案例中,《寒风吹彻》一课的教学重点是“能感受寒风吹彻的严酷、无奈以及战胜寒风吹彻的艰难。”为此,在教学过程中,教师重点带领学生思考、探讨了第二个问题“文章中作者写到了哪些人哪些事被寒风吹彻了?从中你感受到了什么?”通过教师的梳理,学生对于篇幅较长的文本的主要内容有了直观的理解,特别是教师设计了一个直观的板书,利用坐标轴将文章梳理得十分清晰。而依据文本提出的四个大问题,也是由浅入深、层层递进。教师智慧地将复杂的问题变得简单,带动了学生对整个文本内容的理解和感知,教学的思路非常清晰,可谓是以简驭繁。可是一节语文课,所有的知识讲解都在教师的掌控之中,没有任何的意外发生,这是不是完美得近乎可怕了?这样的散文,本应该出现许多可能会让教师措手不及的问题。而事实上,课堂完美地给学生洗了一次脑,汲取了一次心灵鸡汤般的养料。这是不是一定就是好事?其实在教师提出第一个问题后,学生基本都找到了表示共同感受的词语:寒冷、凄冷、冰冻、孤独……此时,如果抓住学生的问题继续追问下去,从哪里可以看出孤独,相信会有许多生成的精彩。

附:板书(理清本文的思路)

二、提升学生思维的兴趣,要有“梯度”,是否需要意外?

《寒风吹彻》作为一篇哲理性散文,文章关键字句的理解有难度。而且文中所描述的寒冷的生活远离学生的体验,特别是作为南方的学生,对于寒冬的感受不是很强烈。教师在设计问题时,面对一个巨大的难题,就是如何由浅入深?这要求教师在设计问题时,能够从学生的现有认识点引发,问题设计要有梯度。课例1中教师在对第二个问题“文章中作者写到了哪些人哪些事被寒风吹彻了?从中你感受到了什么?”进行分析时,又列举了4个小问题,依次是:

为什么我冻坏了脚?

而将柴火推回来,还受到了父亲的责备?

为什么老人明知离开会有生命的危险,依然坚持要走?

母亲生命中的“冬天”指什么,为什么她无法抵御?

在依次解决这4个问题的过程中,教师引导学生从作者自我——路人、姑妈——亲人(母亲)的身上去体悟对寒冬的感受,几个层次之间感受的重点也是不一样的。从作者自我的角度来解读,小时候自然条件很恶劣,生活很艰难,他感受不到家人的关心,因而产生了孤独的情感;从路人的角度来说,在人与人的交往中,他们感受不到丝毫的温暖,了解了人性中存在的冷漠的地方;从亲人(母亲)的角度来说,每个人都不能违背生老病死的规律,生命的“冬天”是必然要来临的。教师在引导学生理解文本的过程中,如行云流水般层层深入,在有梯度的问题中让学生来理解文本的内容。然而,这样同样会带来一个可怕的问题,每个细节问题中,学生没有质疑的空间,只能顺着教师的思路进行理解,这样闭合式的问题学生自然没有了自由发挥的空间。特别是在对4个问题的回答中,没有出现可以追问的精彩回答,没有深入的追问,也就没有了深入的体验。特别是所有对严冬和生命的认识都只停留在文本,跟自己的生活距离太远,走出文本,还剩多少独特的体验呢?

据观察,在整个过程中,学生的兴趣点是在老人被冻死的那个问题上。而此处应该是学生最有困惑的点,但他们没有提出任何疑义,只是顺着老师的思路说出了一个“标准答案”。这时教师是否可以适当补充作者刘亮程的相关生活背景,将富有地域特色的描绘片段展示给学生?甚至也可以借助图片,或者让学生去追忆相关文学作品中有没有类似的阅读体验。总之, 只有真正进入文本才能更好理解“寒风”具有的杀伤力。

三、激发思维活动的问题,要有“深度”,是否需要有意外?

一节课精彩的地方,也是这节课最能引发学生思考、甚至会产生争论的地方,这样引发争论的意外是否需要?这样的意外争吵往往会促发学生提升思辨性,产生批判性思维。最近,很多教育新闻中要求高校开设批判思维教学训练班。“批判思维”不是专门的技术活,应该是人自由参与的活动,而语文课堂是恰恰一个给力的阵地。

课例2

课堂问题:

问题1:“文学,就是为我们的精神,创造一种绝处逢生。”请同学们从文中找出亮色调并加以分析。

问题2:结合你自己的经历说一说,这样的亮色调对你的人生启示。

课例2中,教师在提出问题之后,学生努力寻找文中“绝处逢生”的信息,他们抓住了文中仅有的一点描述:“我想很快会暖和起来”“她和姑妈一样盼望冬天”“我们七个儿女,也许能为母亲挡住一丝的寒冷”……其实,学生从文本中根本找不到有力的证据,既然教师要求思考了,便只能硬着头皮来回答。而此时没有学生站起来回答质疑。其实,这个问题本应该能够激发学生思维活动的。富有深度、紧密联系独特人生体验的问题,应该会迸发出许多智慧的火花,结果却适得其反,千篇一律了,这足以引起人的思考。罗斯福说:“人生而有四种自由”,其中有一条便是“人有免于恐惧的自由”,按罗斯福的本意来说,是为了说明人类有免于被战争威胁的自由,而搬到语文课堂上,那就成了没有免于提出相反意见的自由了。而没有这样的意外发生,也就意味着没有真正的思辨。过多的领会和接受也会让人害怕。

散文教学,更多的是要感性和理性的结合。而过多、过细、过密的问题设置,从表面上看来面面俱到,实则削弱了文本本身具有的探究价值,更是大大减少了课堂生成意外的发生。外在完美,实则无奈。黑塞在《获得教养的途径》中说过:“对于每一位真正的阅读者来说,这无尽的书籍世界都会是不同的样子,每个人都能在里面找到他自己。”而真正用心的体验,必须在阅读的同时学会自由表达,正如荆棘鸟的歌唱,在经历过苦思荆棘丛中的无尽苦痛之后,会猛然有心灵上的触发点。而教师正是要引导学生能够在课堂上找到这样的触发点,思想只有在自由表达中才能开花。

[作者通联:江苏常州市第一中学]