2型糖尿病合并颈动脉斑块的危险因素分析

2015-04-04商书霞宋光耀马慧娟赵军魁

商书霞 宋光耀 马慧娟 赵军魁

随着居民生活水平的不断提高及生活方式的改变,2型糖尿病的发病率迅猛增加,已成为威胁人类健康的第三大慢性非传染性疾病[1]。国际糖尿病联盟(IDF)2013年发布,世界糖尿病人口总数为3.82亿,患病率达8.3%(20~79岁),其中中国糖尿病患病人数排在第一位,约有9 840万糖尿病患者,推测2035年该数字将攀升至1.43亿[2]。糖尿病大血管病变特别是心脑血管病变是糖尿病致死、致残的主要原因之一,因此,如何及早发现大血管并发症,并积极干预,对糖尿病并发症的预防具有极其重要意义。颈动脉在颅外位置相对表浅,便于进行彩色超声检查,可作为临床上糖尿病大血管疾病的筛查项目,为治疗提供依据[3]。颈动脉粥样硬化及斑块是糖尿病大血管病变之一,高血糖通过氧化应激反应,产生过多的晚期糖基化终末产物(AGE),损伤内皮祖细胞,导致内皮系统功能紊乱,从而促发炎性反应。而动脉粥样硬化的形成就是炎性反应的结果。因此,高血糖通过促使内皮功能紊乱最终导致了动脉粥样硬化的进展。另外,AGE直接或间接通过血管内皮细胞上AGE受体,来激活核因子κB(NF-κB),NF-κB是对氧自由基敏感的一种转录因子,可调节多种炎性因子的转录,如:可增强白介素-1(IL-1)、组织因子、血栓调节蛋白基因,从而诱导参与动脉粥样硬化形成相关基因的表达。而且,AGE还可以通过受体途径,导致氧自由基产生增多,从而使NO灭活增加,反过来又激活NF-κB,形成恶性循环,更加重病情进一步进展。在本研究中,通过对290例2型糖尿病住院患者进行颈动脉超声检查,分析2型糖尿病合并颈动脉斑块形成的相关危险因素。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取冀中能源峰峰集团有限公司总医院2013年1月至2014年2月2型糖尿病住院患者290例,均符合WHO 2型糖尿病的诊断标准。其中男116例,女174例;平均年龄(62.85±11.43)岁,糖尿病病程(10.57±8.14)年。排除以下疾患:(1)发热性疾病、各种慢性炎症及创伤;(2)严重心脑血管病变及严重肝肾功能不全;(3)恶性肿瘤和自身免疫性疾病。根据IMT值作为决定患者分组标准:颈动脉IMT≤1.3 mm时判定为非斑块(对照组);颈动脉任意一处IMT>1.3 mm时判定有斑块者(病变组)。受试的290例患者中,病变组123例,男69例,女54例;平均年龄(56±10)岁;对照组167例,男47例,女120例;平均年龄(57±12)岁。

1.2 观察指标 记录患者性别比、年龄、病程、身高、体重;并计算体重指数(kg/m2);患者安静状态下或至少休息5 min后监测收缩压(SBP)及舒张压(DBP),血压测量2次,间隔时间1~2 min,取其平均值。

1.2.1 实验室检查:所有患者均禁食8~10 h,第2天清晨空腹抽静脉血,分别测定空腹血糖(FPG)、糖化血红蛋白(HbA1c)、总胆固醇(TC)、三酰甘油(TG)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)。采用全自动糖化血红蛋白分析仪检测受试者的糖化血红蛋白水平,血糖、血脂采用日本7180全自动生化分析仪。

1.2.2 超声检查:采用东芝SSA-660A彩色多普勒超声仪进行颈动脉检查,其轴分辨率为0.1 mm,检查及读数均由我院超声科同一名医师完成,检查方法:受检者取平卧头仰位,头偏向对侧,充分暴露颈动脉,分别测量双侧颈总动脉、颈动脉分叉、颈内动脉起始端、颈外动脉。观察内膜-中膜厚度(IMT):即探头置于胸锁乳突肌的前缘,从锁骨上窝颈动脉起始处开始,经颈动脉分叉至颈内动脉入颅处显影模糊为止,测量颈动脉内膜表面到中层与外膜相移行的距离,此距离即IMT。将所测量的IMT值作为决定患者分组标准:颈动脉IMT≤1.3 mm时判定为非斑块(对照组);颈动脉任意一处IMT>1.3 mm时判定有斑块者[4](病变组)。

1.3 统计学分析 应用SPSS 13.0统计软件,计量资料以表示,采用t检验,计数资料采用χ2检验,多因素分析采用Logistic回归分析中Cox进行分析,P<0.05为差异有统计学意义。

2结果

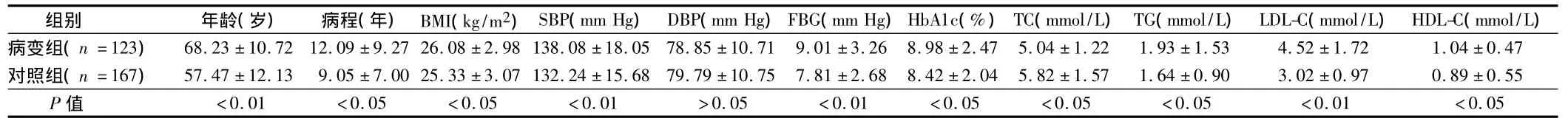

2.1 一般资料与生化指标比较 病变组与对照组比较,年龄、病程、BMI、SBP、FPG、HbA1c、TC、TG、LDLC、HDL-C差异有统计学意义(P<0.05或<0.01),而DBP差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

表1 一般资料与生化指标比较±s

表1 一般资料与生化指标比较±s

组别 年龄(岁) 病程(年)BMI(kg/m2)SBP(mm Hg)DBP(mm Hg)FBG(mm Hg)HbA1c(%)TC(mmol/L)TG(mmol/L)LDL-C(mmol/L)HDL-C(mmol/L)病变组(n=123) 68.23±10.72 12.09±9.27 26.08±2.98 138.08±18.05 78.85±10.71 9.01±3.26 8.98±2.47 5.04±1.22 1.93±1.53 4.52±1.72 1.04±0.47对照组(n=167) 57.47±12.13 9.05±7.00 25.33±3.07 132.24±15.68 79.79±10.75 7.81±2.68 8.42±2.04 5.82±1.57 1.64±0.90 3.02±0.97 0.89±0.55 P值 <0.01 <0.05 <0.05 <0.01 >0.05 <0.01 <0.05 <0.05 <0.05 <0.01 <0.05

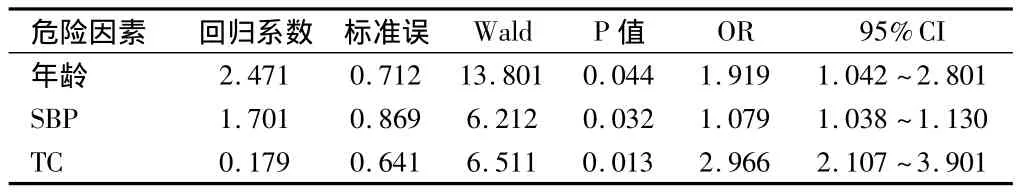

2.2 颈动脉斑块的多因素回归分析 以是否有颈动脉斑块为因变量,各危险因素为自变量进行多因素回归分析,年龄、SBP、TC是发生糖尿病颈动脉粥样斑块的独立危险因素(P<0.05)。见表2。

表2 2型糖尿病患者颈动脉斑块危险因素多因素回归分析

3 讨论

颈动脉粥样硬化及斑块的形成常见于大动脉及中等动脉,是2型糖尿病常见并发症之一,颈动脉斑块的发生发展是慢性过程,是2型糖尿病大血管并发症致死、致残的主要原因。动脉斑块中的易损斑块易破裂、出血或引起血管狭窄,血流剪切应力增加,致管腔栓塞或闭塞,造成心脑等脏器不可逆性损伤,可能机制如下:(1)炎症:动脉斑块破裂后会出现更多的炎性细胞,其中巨噬细胞及某些炎性因子更能促进易损斑块的发生发展[5]。而且,单核细胞趋化蛋白-1作为单核细胞中最强的趋化因子之一,它可促使单核细胞进入内皮下形成泡沫细胞,促进斑块不稳定以及血栓的形成,黏附分子也能吸引单核细胞,使其进入细胞内皮下,形成泡沫细胞,进而促使动脉粥样硬化的发生发展,故黏附分子作为单核细胞的重要趋化因子,通过检测血清可溶性黏附分子水平,以此反映组织中的水平[6]。(2)氧化应激:低密度脂蛋白经氧化修饰和血管内皮细胞氧化应激后,均可促使易损斑块的形成[7]。(3)斑块的形态与功能:动脉粥样斑块破裂重要因素之一是纤维帽的组成和厚度,纤维帽厚度与脂质核比例越小,斑块越易破裂,而且,偏心斑块具有较大的扩张性[8]。局部血流剪切力的增加更易使斑块破裂。(4)斑块的外力:斑块所受的外力包括血流剪切力、周向应力、湍流,另外还有动脉局部痉挛对斑块的挤压力[9]。这些因素均是斑块易损的重要原因。本研究显示,病变组年龄、病程、BMI、SBP、FPG、HbA1c、TC、TG、LDL-C 均高于对照组,而 HDL-C 低于对照组,其中,血糖及糖化血红蛋白均与颈动脉粥样硬化的发生发展密切相关,同国外研究结果[10]一致。

本研究中,年龄也是糖尿病颈动脉粥样硬化的危险因素。年龄作为不可干预的因素,也是颈动脉粥样硬化斑块形成过程中的重要危险因素之一,2型糖尿病患者随着年龄的增加,其动脉血管的退行性变会加剧动脉血管壁内膜的损伤,改变动脉血管的正常生理性,导致动脉粥样硬化。在对美国东部约4 480名65岁以上老年人调查研究发现,伴随颈动脉IMT增厚,在平均6.2年内发生心脑血管意外的老年人显著增加,颈动脉内膜中层厚度在第5百分位数者是第1百分位数者的约4倍左右,颈动脉内膜中层厚度每增加1个标准差,其心脑血管事件发生率就会增高1.37倍。田作军等[11]在广州医学院第一附属医院一项研究调查中显示,颈动脉粥样硬化斑块的检出率在60岁以上的患者明显高于60岁以下患者,其中28例≥80岁患者的颈动脉粥样硬化斑块的检出率为100%。可见,高龄是促进患者颈动脉粥样硬化及斑块形成的危险因素,也提示我们特别注意高龄人群存在颈动脉粥样硬化的可能性,并能及时行颈动脉超声筛查,做到早发现、早干预。

本研究多因素回归分析结果还显示,SBP这一危险因素进入方程,这说明SBP是颈动脉粥样硬化斑块形成过程中的独立危险因素。血压升高使血流对血管内皮的剪切力增大,致血管内膜损伤,而损伤的内膜易于脂质的沉积,久之可加速动脉硬化斑块的发生发展,同时,血压升高特别是SBP升高,可使去甲肾上腺素、内皮素等血管活性物质增多,致血管内皮及其功能明显损害。刘溯等[12]对颈动脉斑块的发生率与其危险因素进行多元逐步回归分析发现,SBP是唯一进入方程的危险因素。本组研究结果与其一致,提示SBP是颈动脉粥样硬化斑块形成过程中的危险因素之一。反之,动脉粥样硬化会影响血压水平,两者互为影响,形成恶性循环,其可能机制如下:(1)炎性因子:IL-17作为一种前炎性因子,也是一种T淋巴细胞亚型,它可促进单核细胞分泌TNF-α和IL-lp因子,并与其发挥协同作用,从而加强炎性反应过程。同时,通过诱导粒细胞集落刺激因子(G-CSF)、IL-lp、人趋化因子2(CXCL2)等介质的分泌,参与中性粒细胞的动员、募集及活化;另外,IL-17作用于肠壁上皮肌纤维母细胞,通过NF-κB和丝裂原活化蛋白酶(MAPK)途径,刺激单核细胞趋化蛋白-1(MCP-1)、IL-6和MMPs表达。由此提示,IL-17促炎性反应是导致动脉粥样硬化及其斑块易损性的重要病理学机制之一。Madhur等[13]在对动脉粥样硬化斑块的发病机制研究中发现,IL-17可促使颈动脉粥样硬化的狭窄加重,并能调节斑块稳定性,通过研究载脂蛋白E(APOE)及IL17A/ApoE/大鼠,给予脂肪喂养及血管紧张素Ⅱ输液,或局部颈动脉结扎术形成的颈动脉粥样硬化模型。结果显示,IL-17促进了动脉粥样硬化和全身血管炎症,调节斑块稳定性。(2)基质金属蛋白酶(MMPs):斑块内胶原降解主要由MMPs介导,MMPs由巨噬细胞分泌,是一组锌离子(Zn2+)依赖的内肽酶家族,能特异降解细胞外基质(ECM)成分,破坏胶原的结构。炎性细胞所分泌的MMPs,在颈动脉粥样硬化及斑块的发生、发展中至关重要。MMPs失调,会上调炎性分子表达,导致氧化应激产生和端粒长度的缩短,使动脉弹性减弱及血管壁压力增大,弹性纤维易断裂,造成内膜损伤,进一步加剧了血管的僵硬,最终引起并加重AS,而且,脉压越大,动脉硬化程度越严重。Bouvet等[14]在一项对动物的研究中与证实,早期 MMP-9增加可以激活 TNF-α的信号转导,增加动脉血管壁硬化强度,从而导致老年纯收缩期高血压病(ISH)的形成,在给予华法林治疗5 d后,会导致MMP-9活性增加,7 d后TNF-α活性也会增加,21 d后血管明显钙化,而给予金属蛋白酶抑制剂多西环素后,会阻断金属蛋白酶激活TNF-α,TNF-α抑制剂可防止血管硬化的形成。TNF-α升高血压的可能机制是影响血管内皮功能,减少内皮NO生成,平滑肌增殖,参与高血压发生发展。同时,血压升高本身就可导致血流动力学改变,血管内皮细胞和心肌细胞缺血缺氧,释放出来的TNF-α升高,进一步促进高血压的发生发展。另外,TNF-α在脑内可通过调节下丘脑室旁核去甲肾上腺素水平参与高血压病的发生发展,阻断了中枢 TNF-α的合成,在一定程度上可降低交感神经兴奋性。

脂质代谢紊乱在2型糖尿病动脉粥样硬化斑块形成过程中有重要作用。(1)LDL-C:高糖状态下,LDLC被其氧化修饰后,可直接损伤血管内皮细胞,同时可增强T淋巴细胞和单核细胞对内皮细胞的黏附性,致多种黏附分子表达。另外,LDL-C特点是小而密,受体不易被识别,致其清除障碍,过多的LDL-C被巨噬细胞吞噬,会沉积在动脉壁内,形成泡沫细胞,从而促进动脉粥样硬化性斑块的形成。同时,LDL在血管壁聚集并氧化,形成氧化低密度脂蛋白(OX-LDL),OX-LDL可通过干扰NO合成底物、储备及释放程序,致NO合成不足,从而使内皮依赖性舒张障碍;另外,OX-LDL上调MCP-1、免疫球蛋白超家族黏附分子(ICAM-1、VCAM-1)、选择素家族成员(P-选择素、E-选择素)等多种粘附分子的基因表达,使单核细胞和T细胞易粘附于血管内皮细胞,增强管壁炎性反应。(2)HDL-C:HDL-C对动脉粥样硬化的保护作用可能机制为:动脉粥样硬化的发生发展与固有免疫效应有关,固有免疫效应细胞主要是巨噬细胞和内皮细胞,T淋巴细胞中的CD3+细胞和CD4+细胞主要参与动脉粥样硬化的形成,它们通过识别巨噬细胞树突状细胞呈递的特异性抗原从而激活体内细胞免疫应答,T细胞活化需要巨噬细胞、树突状细胞等细胞的参与,同时,这些细胞表面刺激分子与细胞结合,提供活化的第二信号。HDLC通过抑制MCP-1、细胞粘附分子表达,并抑制单核细胞迁移,从而参与动脉粥样硬化的免疫反应。Suzuki等[15]在对缺乏单核细胞趋化因子大鼠的研究中发现,其动脉粥样硬化程度减轻。HDL-C还可抑制内皮细胞鞘氨酸氨醇激酶的活性,阻断鞘氨醇/核因子通路,从而抑制细胞粘附分子表达。(3)脂多糖(LPS):LPS是固有免疫细胞清道夫受体,借脂质介导产生致炎和细胞毒性作用,LPS是自细胞膜释放入循环中,并在循环中发生相互作用。脂多糖与单核细胞、中性粒细胞CD14、可溶性CD14的结合是由脂多糖内毒素复合体介导,两种CD14作为脂多糖的主要受体,能够刺激机体分泌大量细胞因子,从而参与体内固有免疫[16]。HDL-C通过抑制脂多糖的细胞毒性作用,抑制脂多糖诱导的内皮细胞粘附,从而影响动脉粥样硬化的发生发展。本研究显示,病变组 LDL-C高于对照组,而HDL-C低于对照组。另外,本研究在多因素回归分析之后还得出结论,TC这一危险因素进入回归方程。总胆固醇增高会导致颈动脉内膜细胞的功能受到损伤,并使内皮细胞和白细胞的表面特征发生改变,进而使血浆脂蛋白进到内膜细胞中,巨噬细胞随后会进行清除反应,合并血管壁上的平滑肌细胞增生,会形成最早的粥样硬化病变,即脂质条纹,随着病情进展,吞噬细胞或泡沫样细胞增多,以及脂质的不断沉积和结缔组织的大量增生,促进了粥样斑块的形成。

综上,2型糖尿病患者随着年龄及病程逐渐增加,其动脉粥样硬化或斑块形成增多,而血糖、血压及血脂是斑块形成的危险因素,我们应该积极控制上述因素,并定期筛查IMT,以尽早发现动脉粥样硬化,做到早期干预,早期预防并发症的发生。

1 Lin T,Liu JC,Chang LY,et al.Association of metabolic syndrome and diabetes with subclinical coronary stenosis and plaque subtypes in middleaged individuals.J Diabet Med,2011,28:493-499.

2 底雪屏,田海燕,王民,等.颈动脉内中膜厚度与糖尿病视网膜病变程度相关性研究.河北医药,2014,36:1825-1826.

3 Steinvil A,Sadeh B,Arbel Y,et al.Prevalence predictors of concomitant carotid and coronary artery atherosclerotic disease.J Am Coll Cardiol,2011,57:779-783.

4 Araki T,Nakamura M,Utsunomiya M,et al.Visualization of coronary plaque in type 2 diabetes mellitus patients using a new 40 MHz intravascular ultrasound imaging system.J Cardiol,2012,59:42-49.

5 Tahara N,Tahara A,Honda A,et al.Molecular imaging of vascular inflammation.Curr Pharm Des,2014,20:2439-2447.

6 Mohammadpour AH,Falsoleiman H,Shansara J,et al.Pentoxifylline decreases serum level of adhesion molecules in atherosclerosis patients.Iran Biomed J,2014,18:23-27.

7 Maziere C,Salle V,Gomila C,et al.Oxidized low density lipoprote in increases RANKL level in human vasvular cells.Involvement of oxidative stress.Biochem Biophys Res Commun,2013,440:295-299.

8 Cassar A,Matsuo Y,Herrmann J,et al.Coronary atherosclerosis with vulnerable plaque and complicated lesions in transplant recipients new insight into cardiac allograft vasculopathy by optical coherence tomography.Eur Heart J,2013,34:2610-2617.

9 Anssari-Bennm A,Korakianitis T.Atherosclerotic plaques:is endothelial shear stress the only factor?Med Hypotheses,2013,81:235-239.

10 Davidson M,Meyer PM,Haffner S,et al.increased high density lipoprotein cholesterol predicts the pioglitazone-media thickness progression in patients with type 2 diabetes mullituts.Circulation,2008,117:2123-2130.

11 田作军,刘磊,董亚贤,等.影响颈动脉斑块形成因素的临床分析.中国神经医学杂志,2008,7:1168-1173.

12 刘溯,杨宇红.老年高血压颈动脉斑块的发生率及危险因素分析.实用临床医药杂志,2010,14:76-77.

13 Madhur MS,Funt SA,Li L,et al.Role of interleukin 17 in inflaramation,atherosclerosis,and vascular function in apolipoprotein e-deficient mice.Arterioscler Thromb Vase Biol,2011,31:1565-1572.

14 Bouvet C,Moreau S,Blanchette J,et al.Sequential activation of matrix metalloproteinase 9 and transforming growth factor etainarterial elastocalcinosis.Arterioscler Thromb VascBiol,2008,28:856-862.

15 Suzuki M,Pritchard DK,Becker L,et al.High-density lipoprotein suppresses the typeI interferon response a family of potent antiviral immunoregulatorsin macrophages challengedwith lipopolysaccharide.Circulation,2010,122:1919-1927.

16 Drew BG,Rye KA,Duffy SJ,et al.The emerging role of HDL in glucose metabolism.Nat Rev Endocrinol,2012,8:237-245.