九旬蒙古族女战士的革命人生

2015-03-29口述于平安整理

康 军 口述 于平安 整理

九旬蒙古族女战士的革命人生

康 军 口述 于平安 整理

延安梦

2015年对于我来说是不平常的一年,元月4日(农历十一月十四日)是我90岁生日。

1924年农历十一月十四日,我出生在内蒙古呼和浩特市土默特左旗的察素齐镇把什村我的家是一个蒙古族家庭。因为那个年代出生日是按农历登记的,因此,孩子们每年按农历给我过生日。

生日家庭聚会那天,每个孩子都为我朗读了他们自编的贺词;送上自制的礼品,播放自拍的祝贺生日视频。人生90年,弹指一挥间,当视频中重现一幕幕往事时,孩子们问我:“妈妈,90个春秋,哪个时期最难忘?”我不假思索地回答:“延安的日子最难忘。”

当我说出这句话的时候,顿时,脑海里浮现出宝塔山、枣园、延安女子大学和中央党校的画面。

每个人都有自己的梦想。我年轻的时候,正值日本帝国主义侵略中国,国民党腐败无能,大半个中国沦陷,我的家乡也被日本人侵占。那时我的梦想就是抗日救国,不当亡国奴。当时全国各地的爱国青年都怀着抗日救国的理想,奔赴延安。1939年冬天,我也踏上了赴延安的路,那一年我才15岁。那一幕幕情景,回想起来,就像昨天发生的一样。

从我老家内蒙古土默特左旗察素齐镇把什村到延安,一千多里路,靠双脚一步一步地走,还要经过日本人和国民党的岗哨,一路充满危险和艰辛。现在的15岁小姑娘上学还得爷爷奶奶护送,出那么远的门,想都不敢想啊。离开家的那一天,父亲把我送出察素齐镇,剩下的路我自己走。我们队伍绕过日寇碉堡,穿过铁路,朝着向南50余里的乌兰夫同志的家乡塔布村走去。天快黑时,我们住在一个叫七七(赵戈锐)的贫农家中。第二天天亮后,我们起身往小果树村走。护送我们去延安的韩志宽同志带着我们往黄河边走。冬天的黄河,冰结得又厚又硬,我们踩着冰往前走,每走一步,脚底下打滑,不知跌了多少跤。

过了黄河以后,国民党士兵从碉堡里出来盘问。韩志宽同志带有证件,回答说我们要去西安,国民党士兵便把我们放过了。好不容易到了陕北神木,地下党组织的同志见我和同伴年小体弱,借给我们三匹马,真是雪中送炭!我一下子感觉到组织的温暖;谁走累了,可以骑上马,路途劳累轻松了许多。从土默特左旗到延安,一路上我们风餐露宿,忍饥挨饿,脚底磨出了血泡,苦不堪言,但心中有目标和梦想——延安,什么苦和累都不在话下。那时候,延安在我们心目中是抗日根据地,是中国的希望。我们天天走,天天盼,盼望早日到达延安。那个心情,现在的年轻人无法体会。

经过两个多月的长途跋涉,我们终于到达革命圣地延安。看到巍巍宝塔山、清澈流淌的延河水,我和同伴们无比兴奋,激动得热泪盈眶。

到延安后,组织上先安排我住在招待所,后来与其他同学一起搬进窑洞。因为我从未见过窑洞,刚住进去时总担心泥土会从窑顶掉落下来。时间一长,窑顶上并没有掉下泥土,这才放下心来,不再害怕了。而且,这窑洞冬天住着暖和,夏天凉快,逐渐对它产生了感情。

1940年4月,我开始在延安中国女子大学特别二班学习。“延安女大”建于1939年7月,校址在延河岸边,紧靠党中央所在地杨家岭和八路军总部王家坪。这是毛主席亲自倡议创办的为党培养女干部的唯一一所大学。

后来我才知道,我这次延安之行还有毛主席指示的背景。

为了培养干部,毛泽东同志于1939年初指示内蒙古党组织选送蒙古族青年到延安学习。从1939年夏天开始,不少内蒙青年陆续来到延安。

中国人民解放军战士康军

延安中国女子大学共有13个班。当年女子大学的校服是列宁式灰粗布制服,领子两边配有红五星,紧袖口。按规定,每个学员每年发一套棉军服,一套单军服。由于物资短缺,后改为每两年发一套。棉衣单衣破了,我们缝上补丁接着穿。1940年下半年,女子大学发给我一床白粗布棉被,我特别高兴。同学们住在半山坡上的窑洞里,睡的是木板床,其他学校则是土炕。我们上课在山坡上,树上挂着黑板,老师讲课,我们坐在小板凳上做笔记。用的笔是树枝或筷子绑上一只钢笔尖,墨水用染料兑水制成的,用草纸订成本子。我们有时候听中央领导人的报告。毛泽东曾经来“女大”礼堂讲过话。那是我第一次见到毛泽东,心里非常激动,尽管他那浓重的湖南口音有的我听不懂,但从他那有力的手势和丰富的表情中,我基本上明白了其中的含义。

延安中国女子大学从1939年7月创办到1941年8月结束,短短两年多时间培养了1000多名女干部,在中国妇女解放运动史上具有重大意义。美国著名作家埃德加·斯诺曾经说过:“在延安教育机关中完全创新、而我认为世界上独一无二的,却是女子大学,一个真正女英雄的大学。”

“延安女大”学生毕业后,大多成为妇女领导干部。新中国成立后,北京还成立了“中国女子大学校友会”,校友们定期聚会,回顾延安那段难忘的岁月。现在,健在的校友们越来越少了。

我在女子大学虽然只有一年多一点时间,但学到了很多知识,懂得了很多革命道理。后来,组织安排我到无线电通信学校学习。毕业后,我被分配到延安枣园苏联专家电台工作,后来又调到中央军委三局电台当报务员,负责收发电报。

1944年至1945年,我在中央党校第六部学习。在延安时,我和其他同学一样,身无分文,吃穿都是供给制。那时,陕甘宁边区被国民党反动派封锁着,许多物品是从敌后转到边区。我参加劳动主要是做肥皂或者织毛袜。每个女同学除自己的穿戴外,还承担给抗战前线将士做鞋做衣服、织毛衣和毛袜的任务。每个人的任务是织5件毛衣或7条毛裤或12双毛袜。我和同学自制工具捻毛线,羊毛都是未加工过的生羊毛,又硬又粗,膻味冲鼻。毛衣针用细树枝磨光做成。我那时年轻手快,起早贪黑地织,毛衣针常常扎破手指出血,我仍然坚持,每次都按时完成了任务。

中国革命把最辉煌的一段历史留在了延安,正是那段最辉煌的年代,延安把我一个不懂世事的蒙古族姑娘锤炼成为一名革命战士。新中国成立初期,我在陕西渭南军分区干部管理部工作。1954年转业,先在煤炭工业部西北煤田地质勘探局,1960年调到地质矿产部全国矿产储量委员会,1982年在国土资源部离休。无论在部队还是在地方,我始终不忘国家、党和人民对我的培养和自己担负的责任,自觉地为党和人民奉献自己的一份力量,组织上也给予我这个普通战士很高的荣誉,授予我三级独立勋章、三级解放勋章和解放西北纪念章。作为抗日战争时期参加革命的蒙古族老战士,我荣幸地参加了2005年8月中共中央、国务院、中央军委举行的庆祝抗日战争胜利60周年大会,荣获一枚“中国人民抗日战争60周年”纪念章。

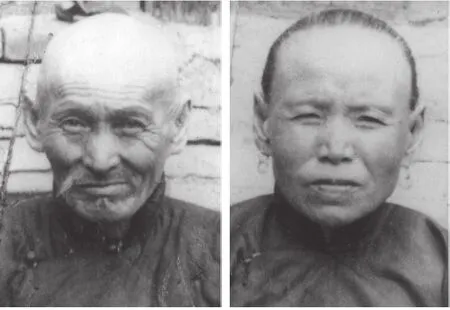

大哥康根成

革命的哥哥

我奔赴延安参加革命是受了我两个哥哥的影响。

大哥康根成和二哥康富成最初在归绥市(今呼和浩特市)土默特高等小学学习,后来哥俩都考入北京国立蒙藏学校。

大哥康根成生于1905年,是我党早期的党员,也是内蒙古地区最早的共产党员之一。他1923年加入中国共产主义青年团,不久加入中国共产党。1925年10月,大哥受中共北方区委和李大钊同志委派,与乌兰夫、多松年等五位同学到苏联莫斯科中山大学学习。中山大学毕业后,他又受共产国际派遣,到莫斯科炮兵学校学习,后来一直在苏联为我党工作,在列宁的故乡度过了30个春秋。1956年,历尽艰辛的大哥回到祖国,担任内蒙古自治区高级法院副院长,1966年8月因病逝世。

二哥康富成(参加革命后改名为贾力更),1907年5月出生,1925年加入中国共产主义青年团,同年转为中国共产党党员。1926年初,二哥受中共北方区委派遣赴广州,到毛泽东任所长的广州农民运动讲习所第六期学习。

从绥远来的同志们受到了毛泽东的特别关照。毛泽东知道这些同志不习惯吃米饭,就让庶务部专门设了一个面食组,使他们能吃到可口的饭菜。南方气候炎热,蚊虫很多,毛泽东怕同志们被蚊虫叮,三番五次地关照他们晚上睡觉要把蚊帐放好。有时候,二哥和同志们在校园里的水池里洗澡,毛泽东看见后,担心他们不适应南方的气候,总是着急地喊:“快上来,水凉,会生病的。”

毛泽东还抽时间和绥远蒙汉学员谈心。

5月下旬的一天傍晚,二哥和同志们接到毛泽东的邀请,来到毛泽东的办公室兼卧室。他亲切地把大家迎进屋里,在粗瓷碗里倒上开水,拿出香烟问大家会不会吸,并和大家一一打招呼。毛泽东的随和热情排除了大家的拘谨,你一言我一语,把家乡军阀欺压百姓、王公贵族压榨穷苦牧民以及土匪遍地、灾荒严重、穷苦人没有活路的情形都向毛泽东倾诉出来。毛泽东听了以后,说:“我们中华民族几万万同胞都生活在水深火热之中,你们来这里学习,就是要弄懂我们的人民受苦的原因和怎样才能使他们过上好日子的道理。”他还说:“你们绥远来的学员有蒙古族也有汉族。要想获得解放,各族人民就得团结起来,不要分蒙古族、汉族。这是因为汉族的地主官僚不仅欺压蒙古族劳动人民,同样也欺压汉族劳动人民;蒙古族的王公贵族不仅欺压汉族劳动人民,同样也欺压蒙古族劳动人民,汉族的地主军阀和蒙古族的王公贵族互相勾结,他们是一家,我们蒙汉劳动人民又是一家。所以蒙汉人民要像亲兄弟一样团结起来,打倒我们共同的敌人——军阀、地主和王公贵族!”

毛泽东同志的一番话,使大家的心头豁然开朗。辞别时,二哥紧紧握住毛泽东的手说:“我们一定学好革命本领,按照您的要求勇敢斗争!”

从广州农民运动讲习所毕业后,二哥回到绥远,遵照毛泽东同志的指示在家乡领导农民运动。1927年大革命失败后,他被组织派到蒙古人民共和国党务学校学习。1932年学业结束后,在赤色职工国际中国工人俱乐部任干事。1937年抗日战争全面爆发后,他受党组织派遣,回到绥远,领导土默川人民的抗日救亡运动,曾担任中共土默特蒙古工作委员会书记、中共绥西地委蒙民部长、晋绥游击区行政公署驻绥察办事处处长等职。1939年底被中共绥远区党委推选为中国共产党第七次全国代表大会代表。

二哥贾力更

从1939年开始,二哥与他的战友们陆续将蒙汉族青年送到革命圣地延安。首批23名青年于1939年8月出发,10月下旬到达延安,进入陕北公学学习。

去往延安的路充满艰难险阻。二哥多次护送青年通过敌占区。一次,他让青年们化了装,有扮成走亲戚的,有装作打短工的,也有假装割草的,还规定了前进、停止、疏散的暗号,三三两两、一村一村地向前进发。到了准格尔旗境内,他们被那里的伪保安队关了起来,二哥借开饭之机,端起饭盆假装去打饭,机智地脱身出来,去营救青年们。旅途中,他抓紧时间,不是学习,就是写总结、报告。据云北峰同志回忆,在去延安的路上,二哥曾用蒙古文给毛主席写了一封汇报信,让他带往延安。

路途中,一边走,二哥一边向青年们作宣传。他说:“当前主要任务是打倒日本帝国主义。现在蒋介石消极抗日,积极反共。我们的态度是,他要联合,就联合下去;他不联合,我们照样抗日,共产党一定能掌握中国的命运,一定能把日本鬼子赶出中国去。”鼓励青年们要为建设一个新中国而奋斗。

二哥对这些青年倾注了一片爱心。每当投宿以后,他不是给青年们盖被子,就是修补他们磨破的鞋袜,一忙就是大半夜。1939年秋,护送云清、云丽文前往准格尔旗老榆树圪卜时,他雇了辆毛驴车,让两个女青年坐车,自己跟在车后步行,一直把她们送到了延安。

一直到1940年春,“中共蒙古工委”把100多名蒙汉族青年分别送到延安。他们中有农民、学生、士兵、长工、闺门少女和家庭主妇等。这些同志先后在陕北公学和延安民族学院学习,在党的培养下,迅速成长为无产阶级革命战士,参加抗日战争和解放战争。

当年经二哥送往延安的同志以无限怀念的心情说:“贾力更是我们参加革命的引路人。”

为了加速抗日战争的胜利,中国共产党决定在1940年初召开第七次全国代表大会,从1939年下半年就开始筹备工作。1940年春,陕甘宁边区和一些根据地选出的“七大”代表陆续到达延安。

大青山根据地是游击区,这一地区出席“七大”的代表由绥远省委提名决定。1939年底,绥远省党委会通过了大青山根据地“七大”代表人选,其中有白如冰、贾力更、张达志、于占彪等同志。会后,代表们开始赴延安的准备工作。二哥特意做了一件青羊皮大氅、一顶狐狸皮帽子。他说:“毛主席在延安日夜操劳,为国家和民族的解放事业费尽了心血,我要把这两件衣物带到延安,送给毛主席,好让他在夜间工作和外出的时候抵御风寒。”

1941年3月下旬,姚喆司令员和二哥带着一批青年向延安进发。

4月上旬,他们来到了骑兵三团的驻地黄土梁。当时,那里还有我党地下工作人员的一个临时训练班。事先接到通知,训练班的同志已为他们准备好饭菜。下午4时左右,二哥和大家正在吃饭,忽听哨兵鸣枪报警,大批日寇和伪军已从三面包抄过来。一些青年没有战斗经验,一时惊慌失措。二哥对他们说:“不要紧张,大家要服从命令听指挥,鬼子进山是盲人骑瞎马,没什么可怕的。”他的话使大家一下子镇定了下来。

当他把最后几个青年安全地送过开阔地进入朝天沟之后,敌人已经逼近了。这时,他想到自己的菊花青马还在桦树林中,马背上驮着带往延安的特产和他给毛主席准备的礼物,于是,他解开缰绳,飞身上马,又冲进了开阔地。就在菊花青跃上山梁的刹那间,敌人的子弹射进了他的胸膛。

当同志们把他扶下马时,只见殷红的鲜血洒在山岩上,他昏迷了过去。大家焦急地呼唤着他,二哥睁开眼睛,看到同志们安全地撤出敌人的包围圈,脸上露出欣慰的笑容,慢慢地合上了双眼。

蒙古族人民的英雄儿子,中国共产党忠诚的战士,我亲爱的二哥贾力更,为祖国和民族的解放事业献出了宝贵的生命,牺牲时年仅34岁。

党和人民没有忘记他。内蒙古自治区把我父母在土默特左旗察素齐镇把什村的老房子辟为贾力更故居,青山烈士陵园专门为贾力更修葺了墓地,每年都有许多人前去瞻仰祭奠。在二哥诞辰100周年之际,内蒙古电影制片厂拍摄了一部名为《抗日英雄贾力更》的电视剧。新中国成立60周年之际,贾力更被评为“100位为新中国成立作出突出贡献的英雄模范人物”候选人。2013年10月28日,新落成的全国爱国主义教育基地——贾力更纪念馆正式开馆,同日,把什村学校更名为“贾力更学校”。

开明的父亲母亲

我们家之所以有这么多人参加革命,和我父母亲的言传身教以及培养有直接关系。

我祖父一辈家境比较殷实,在土默特左旗察素齐镇把什村算得上是一家大户,村民称为“大门院”。祖父母育有一个女儿,但没有儿子。老两口便从一户贫苦的蒙古族农民家领养了父亲,取名康海明(1870-1942)。父亲只上了几天学,文化程度不高,只能记个账,写简单的信,但他勤劳率直,精明干练。

父亲每天忙着农活,不是种地,就是种树,同时还饲养猪羊。到了冬天,为了能使庄稼长得好,他还冒着严寒,到处拾粪,经常要走到很远的地方。父亲每天放羊,羊在前面跑,他在后面拾羊粪,把羊粪担回家,倒在门前的粪池里,然后再给地里施肥。等家里的树长大长高后,父亲就把树砍下卖掉,一部分钱用来供儿女们上学交学费,另一部分钱用来买猪仔和小羊。母亲武云云(1878-1951)是家里的顶梁柱。她除了操持家务照顾我们兄弟姐妹外,还在自家门口经营了一个果园,种植果树和蔬菜。除供自家食用外,母亲还常把一些蔬菜送给左邻右舍。

父亲康海明与母亲武云云

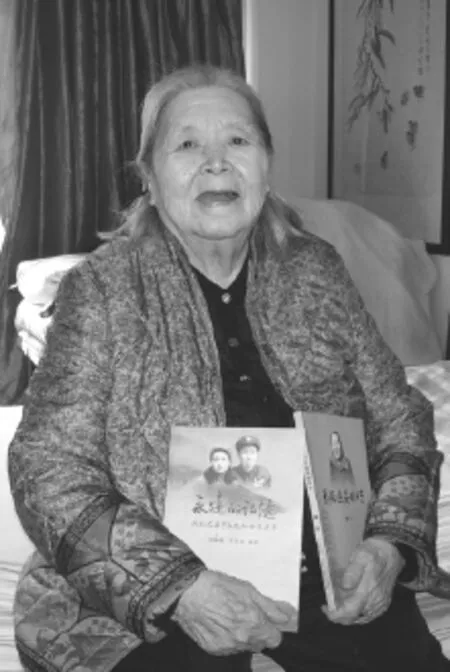

2014年10月28日,康军手捧家书

父母一辈子心地善良,乐善好施。父母亲凡见到穷苦的乡亲需要帮助时就去帮忙,不分蒙古族汉族,不分男女老少。当时我们家西边有一家邻居,老汉名叫小春风,祖孙三代五口人住在两间破烂的土房子里,开个小豆腐坊维持生活。有豆子时,就做豆腐卖,换些粮食糊口。没有豆子时,一家人就要挨饿,父母亲就经常送些饭菜给他们。父亲早年结交了一位走西口来到察素齐镇的山西老人张三仓,全家四口人,一无土地,二无亲人,在别人家房檐下栖身,日子过得十分可怜。父亲经常接济他们,送些粮油和生活用品。父亲还和张三仓老人结拜为兄弟,帮助他们一家渡过难关。父亲只要遇到上门讨吃要饭的穷人,一定给他们吃的喝的,还常送些衣物给他们。到了春耕时节,父母亲主动询问村里贫困人家有没有种子播种,如有些人家没有,父母亲就送给他们或借给他们以便及时下种。秋收时节,这些人家有收成也不向他们要还粮食。

父亲这种乐善好施、救济穷人的举动,对我们子女影响很大。

父亲和母亲生育了我们六个孩子,大女儿康爱鱼,大儿子康根成,二儿子康富成(贾力更),三儿子康福成,四儿子康贵成,我是家里最小的女孩,原名康桂英,参加革命后改名康军。

父亲虽读书不多,但有远见,懂得许多道理,希望用自己的辛勤劳动培养儿女学习文化知识,期盼他们日后能报效民族,报效祖国。因此,在父母亲的鼓励和支持下,我们兄弟姐妹六人,除大姐康爱鱼外,其他孩子都先后上了学,又都先后参加了革命工作。

结束语

光阴荏苒,岁月流金。90岁的我回想起在延安的日日夜夜,仍然激动不已。延河水奔腾不息,延安精神激励着千秋万代。情系延安是为了学习和传承延安精神,把延安精神融入到今天中华民族复兴的伟大事业当中,为国家的繁荣富强、人民的幸福安康继续努力,早日实现我们的中国梦!

责任编辑/胡仰曦