萆薢渗湿汤加味治疗变应性血管炎临床观察

2015-03-22王朋军运国靖河南省濮阳市中医医院皮肤科濮阳457000

王朋军 运国靖 河南省濮阳市中医医院皮肤科(濮阳 457000)

萆薢渗湿汤加味治疗变应性血管炎临床观察

王朋军 运国靖 河南省濮阳市中医医院皮肤科(濮阳 457000)

目的:评价萆薢渗湿汤加味治疗变应性血管炎(湿热瘀阻型)的临床疗效。方法:76例变应性血管炎患者随机分为治疗组(38例)和对照组(38例)。两组均给予口服依巴斯汀片10mg,1次/d、维生素C片0.2g,3次/d、芦丁片1片,3次/d、雷公藤多甙片1片,3次/d;治疗组在此基础上,给予口服萆薢渗湿汤加味;疗程均为6周,观察临床疗效。结果:两组有效率分别为89.5%和71.1%,组间差异具有统计学意义。结论:萆薢渗湿汤加味治疗变应性血管炎(湿热瘀阻型)安全有效,值得临床推广应用。

变应性血管炎是一种主要累及毛细血管、微静脉、微动脉的小血管坏死性(白细胞碎裂性)血管炎,是皮肤科最常见的血管炎,儿童和成人均可见[1]。典型损害为可触及性紫癜,轻者仅有皮损,数周可愈,严重者可有多脏器受损,甚至危及生命,临床治疗较为棘手[2]。笔者于2011年6月~2014年1月应用萆薢渗湿汤加味治疗变应性血管炎(湿热瘀阻型),疗效满意,现报道如下。

临床资料 全部病例均来自河南省濮阳市中医医院皮肤科门诊,共76例。按就诊次序随机分组,治疗组和对照组各38例。其中治疗组男17例,女21例,年龄16~56岁,病程10月~3年;对照组男15例,女23例,年龄19~46岁,病程2月~4年。入选患者出现结节、溃疡、坏死者64例,伴有关节肿胀、疼痛者7例,伴有发热者36例。两组一般资料的差异无显著性(P>0.05),具有可比性。

西医诊断 参照1990年美国风湿病学会(ACR)制定的变应性血管炎诊断标准[3]。发病年龄>16岁;病前有服药史;可触及性紫癜(一处或多处稍高出皮面的紫癜样皮疹,压之不褪色,与血小板下降无关);斑丘疹样皮疹(一处或多处皮肤出现大小不等、扁平、突出皮表);皮肤活检示微动脉或微静脉血管壁及周围见中性粒细胞浸润。符合3项或以上者可以确诊。

中医辨证 中医辨证标准属于湿热瘀阻型,证见皮损以紫癜性斑丘疹、风团、血疱、瘀斑、溃疡等为主,皮疹鲜红,舌红,苔薄黄或腻,脉滑数[4]。

纳入排除标准 病例纳入遵循知情同意原则,并符合以下条件:无系统受累证据;肝肾功能无异常;非妊娠期及哺乳期;治疗前30d未用过与本病相关的药物;年龄18岁以上;病例资料不全及失访者。

治疗方法 两组均给予口服依巴斯汀片10mg,1次/d(国药准字H20040503,规格10mg)、维生素C片0.2g,3次/d(国药准字H11020332,规格0.1g)、芦丁片1片,3/d(国药准字H51020734,规格20mg)、雷公藤多甙片10mg,3次/d(国药准字Z21020993,规格10mg)。

治疗组予萆薢渗湿汤加味,药物组成:黄柏、云苓、丹皮、泽泻、白术、当归各10g,萆薢、滑石、生地炭、地榆炭、丹参各15g,通草6g,车前草、薏苡仁、白茅根炭30g,甘草3g。1剂/d,水煎服,200ml/次,2次/d。两组病人均按要求服药,疗程均为6周。

疗效标准 中医症候评分标准 紫癜性斑丘疹、丘疹、瘀斑等皮损每1处计1分;结节、血疱等每一处计2分;溃疡、坏死等每1处计3分;舌红,苔薄黄或腻,脉滑数等每1项计4分;发热计5分。

疼痛强度评分标准 按国际通用的视觉模拟评分法(visual analogue scale,VAS),服药前及服药后每周末评分。VAS调查采用10cm的直线为标尺,其两端分别代表"剧烈而无法忍受的疼痛"和"无痛",接受检测者根据自己的感受,在该直线上进行标记,从"无痛"到"剧痛"的分值为0~10分。

参照《中药新药临床研究指导原则》并结合尼莫地平法制定如下公式:疗效率=(治疗前积分-治疗后积分)/(治疗前综合疗效积分)×100%。痊愈: 症状明显缓解,皮损在病变区消退,或仅遗留有色素沉着,积分值减少90%以上。显效:明显的症状改善,较大范围的皮损消退,积分减少在70%~90%。有效:有限范围内的皮损消退,症状部分得到缓解,积分减少在50%~70%。无效:病变区的皮损基本无消退,或临床症状有持续加重的表现,积分值减少不足50%。

安全评估 两组患者分别于治疗后第2、4、6周复诊,观察并详细记录试验期间出现的不良反应(包括症状表现、严重程度、病情转归及处理措施)并判断是否与所用药物相关。

治疗结果 中医症候积分比较 治疗前治疗组积分18.12±1.72分,对照组17.92±2.05分;治疗后治疗组积分2.76±1.56分,对照组5.08±3.03分,治疗组和对照组治疗前积分无显著性差异(P>0.05),具有可比性。

疼痛强度评分比较 两组治疗后疼痛强度评分明显下降,治疗前治疗组积分7.62±0.41分,对照组积分7.57±0.45分;治疗后治疗组积分1.06±0.23分,对照组1.18±0.55分。治疗组治疗后疼痛强度评分水平改善明显优于对照组(P<0.05)。

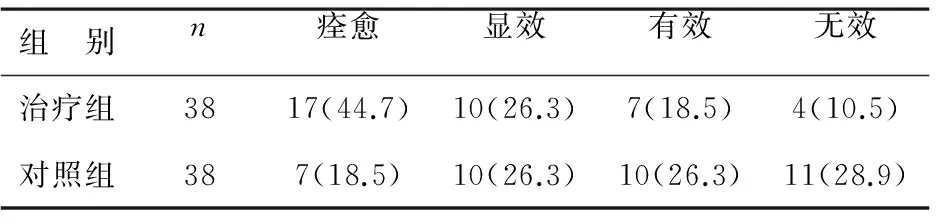

疗效比较 治疗组和对照组经计算,有效率分别为89.5%和71.1%,经统计学分析治疗组明显优于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05)。

表1 治疗组与对照组综合疗效比较例[n,(%)]

组 别n痊愈显效有效无效治疗组3817(44.7)10(26.3)7(18.5)4(10.5)对照组387(18.5)10(26.3)10(26.3)11(28.9)

不良反应 服药初期,治疗组中2例患者出现大便溏稀,其中1例伴轻微腹痛,继续服药后症状消失。余未发现其他不良反应。

讨 论 变应性血管炎又称变应性脉管炎、超敏性血管炎、皮肤小血管炎等,属于白细胞破碎性血管炎,是常见的周围血管病之一。皮肤是本病最常累及的器官,常以紫癜、出血性栓塞为多见。

变应性皮肤血管炎可归属于中医“紫斑”、 “脉痹”、“梅核丹”、“瓜藤缠”、“黄鳅痈”等范畴[4]。《灵枢》:“有一脉生数十病者, 或痛、或热、或寒、或痹,变化无穷,此皆邪气所生也”。清·高锦庭氏在《疡科心得集》中总结下肢皮损在中医辨证中属湿邪。可见下肢皮肤血管炎“湿热下注”在中医辨证中占有重要位置。

笔者认为本病急性期多为实证,以湿热夹瘀居多。患者或素体多湿,或起居不慎,饮食不当,湿热药毒内侵,以致湿热互结,瘀久化热,以灼伤脉络,迫血妄行,致使血溢脉外,渗于肌肤腠理之间,则肤生紫斑;流注于下,痹阻脉络,气血凝滞,肌肤失于温煦濡养,则出现溃疡、坏死。本方由萆薢渗湿汤及生地炭、白茅根炭、地榆炭、当归、丹参组成。方中萆薢苦平利湿,分清去浊为君药;茯苓、薏苡仁、泽泻淡渗利湿为臣药,其中茯苓、薏苡仁健脾,泽泻利水而不伤阴,共助君药祛湿之功;佐以滑石、通草清热利湿,导邪从小便出;黄柏清热燥湿、泻火解毒;牡丹皮泻血中伏火,生地炭、地榆炭凉血止血;当归、丹参活血化瘀,通络止痛;使药甘草以清热解毒,调和诸药。“不通则痛”且由于本病是免疫复合物沉积于血管,故活血化瘀应贯穿始终。诸药合用,共奏清热利湿、活血化瘀散结之功。现代医学研究表明,萆薢、薏苡仁、茯苓、泽泻、滑石有清热利湿之功,且泽泻有抑制结核菌的作用;黄柏含有黄柏酮,具有杀菌消炎的作用;丹参有抗凝血,促进纤溶,抑制血小板凝聚,抑制血栓形成的作用。

[1] 赵 辨.中国临床皮肤病学[M].第4版.南京:江苏科学技术出版社,2009:869-872.

[2] 张学军.皮肤性病学[M].第6版.北京:人民卫生出版社,2005:158.

[3] 于孟学.现代风湿性疾病诊疗手册[M].北京:中国协和医科大学出版社,2000:178-180.

[4] 刘娟云.凉血宁络汤治疗过敏性血管炎32例[J].陕西中医,2005,26(12) :1323-1324.

(收稿2014- 09-12;修回2014-10-10)

血管炎/中西医结合疗法 @萆薢渗湿汤

R543

A

10.3969/j.issn.1000-7369.2015.02.030