南黄海辐射沙脊群悬沙总体输运特征分析

2015-03-22陈斌王义刚黄惠明孙继斌

陈斌,王义刚,黄惠明,孙继斌

(河海大学 海岸灾害及防护教育部重点实验室,江苏 南京 210098)

江苏海域位于南黄海西部,岸外浅海区分布着世界上特有的海底辐射沙脊群,整个海域受黄海逆时针旋转潮波的影响(王颖,2002)。江苏近海海域是南黄海的一部分,具有独特又相对稳定的潮汐动力环境,其潮汐与潮流反映出外围南黄海带来的一种响应潮波系统和响应潮流场特征,该响应潮波系统为由东海前进潮波和黄海旋转潮波辐聚而成的移动性驻潮波(Tao et al,2009),这为辐射沙脊群的形成提供了良好环境,同时也对辐射沙脊群的水沙输运产生了重大影响。在20 世纪80年代初,江苏曾进行了海岸带与海涂资源综合调查(任美锷等,1986),对辐射沙洲历史成因及演变规律等方面做了卓有成效的研究和分析。其后不断有学者对辐射沙脊群不同区域进行各方面研究(陈君等,2006)。在水沙输运方面,有对江苏沿海区域做了详细的悬沙平面分布以及垂直分布分析(邢飞等,2010),以及利用实测资料结合数值模拟对一些重要潮汐水道进行了水沙输运特征分析(黄惠明等2011)。但在这些研究中,缺乏对辐射沙脊群区域悬沙输运情况的具体深入分析。

在2006 夏季8 至9月之间,江苏省组织开展了“江苏省近海海洋综合调查与评价”专项,收集了流速、流向、悬移质含沙量、悬移质颗分、床沙颗分、风向、风速、水温、水色、透明度、盐度等资料。本文利用其中悬移质含沙量,流速流向数据,采用水深对瞬时物质输移量分解的方法,计算潮周期单宽悬沙输移通量及其各个分量的值,重点对江苏辐射沙脊群悬沙输运机制以及特征进行了分析和探讨。

1 理论基础与数据介绍

1.1 通量机制分解法

通量机制分解法是最早在20 世纪60年代由Uncles 等(1986) 与Dyer 等(1988) 提出,后经过不断完善,在国内许多区域水沙输运研究中得到应用(杨晓东等,2011;吴德安等,2006;英晓明等,2011)。

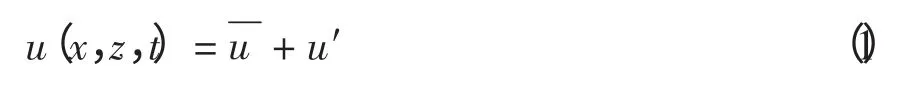

设x 轴为纵向坐标,t 为时间,z 为相对水深(0≤z≤1),将瞬时流速u(z,x,t) 分解为垂向平均量项和偏差项,即

u 和u 又可以分解为潮平均量和潮变化量,即

则瞬时流速可以分解为

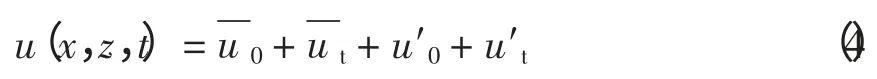

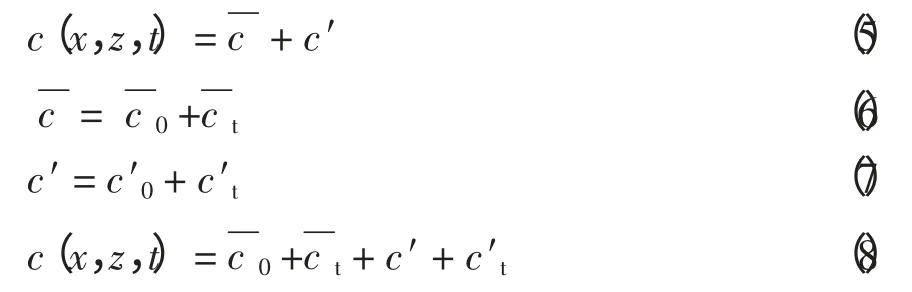

类似的,含沙量也可以按这样分解

水深分解为

单宽瞬时悬沙输移通量可表示为

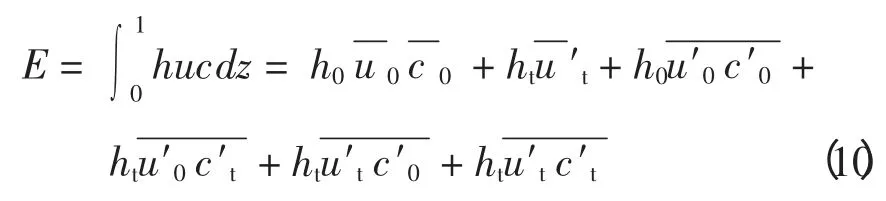

则潮周期单宽悬沙输移通量为

其中T1为平均流引起的悬沙输移;T2为潮汐与潮流相关项,即Stokes 漂流输移项;T1+T2为平流输移,即拉格朗日输移;T3为潮汐与悬沙含量的潮变化相关项;T4为悬沙与潮流场变化相关项,也称做潮汐捕获作用;为垂向流速变化和含沙量变化的相关项,在河口存在垂向环流一般底层的含沙量高于表层,从而只要有一定量的低流速即可产生净向陆的水沙输移,故为垂向净环流的贡献;T6和T7为时均量与潮振动切变引起的剪切扩散;T8为垂向潮振荡切变作用。

1.2 数据来源介绍

文中所采用数据为“我国近海海洋综合调查与评价(即908 专项)”下江苏省近海地区调查所得流速与含沙量数据。数据为2006年夏季所测得。

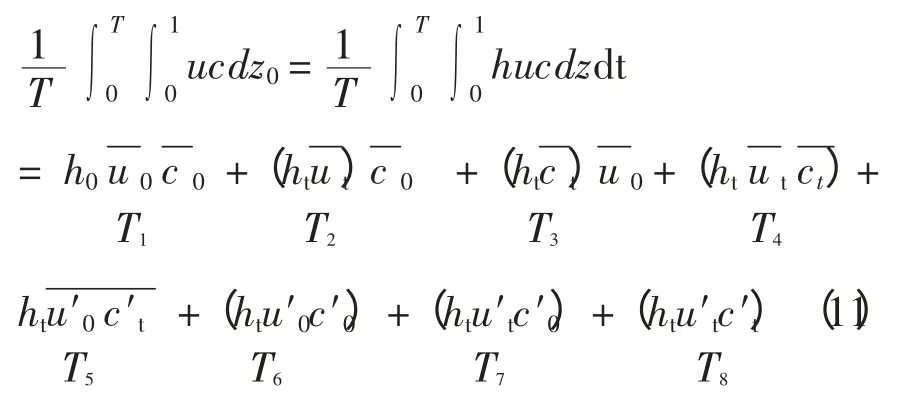

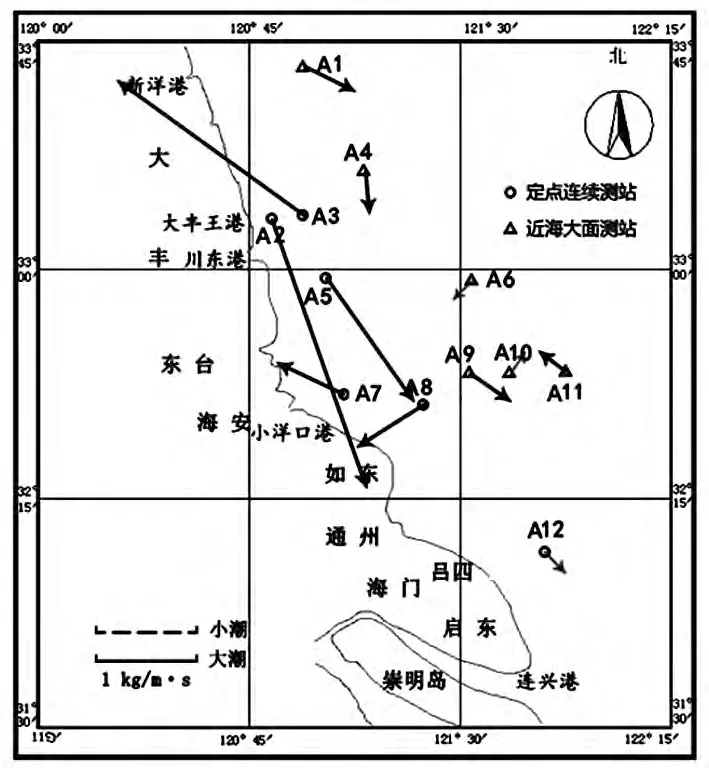

数据一共包含辐射沙脊群区域12 个站位,北至新洋港,南至吕四,基本上涵盖了辐射沙脊群绝大部分区域。其中7 个站位进行一次大潮准同步一次和小潮准同步全潮测验(A2,A4,A5,A6,A7,A9,A12 号站位);其它5 个站位进行一次大潮准同步全潮测验。近岸站位为定点连续测站,离岸的一些站位则为近海大面测站(图1)。本文将重点对这些站位进行计算分析,探讨该地区悬沙输移的一些现象与特征。

1.3 数据处理

辐射沙脊群区域为正规半日潮区域,原始数据采用整点测量,因此从原始数据中筛选出具有连续25 小时的流速流向以及含沙量的完整潮周期数据。将获得的25 小时连续的流速流向资料进行正交分解,再结合含沙量资料按进行上述方法对两个方向分别进行计算,最后进行复合计算,得到各测量站点潮周期单宽悬沙输移通量(后简称悬沙输运量)大小方向以及各个分量的大小和方向。

图1 测量站位分布图

2 辐射沙脊群悬沙输运特征分析

2.1 悬沙总体输运特征

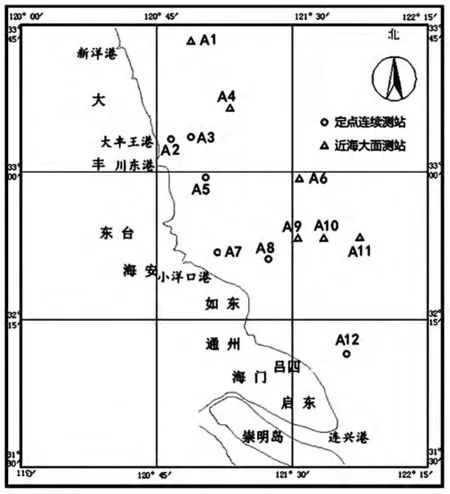

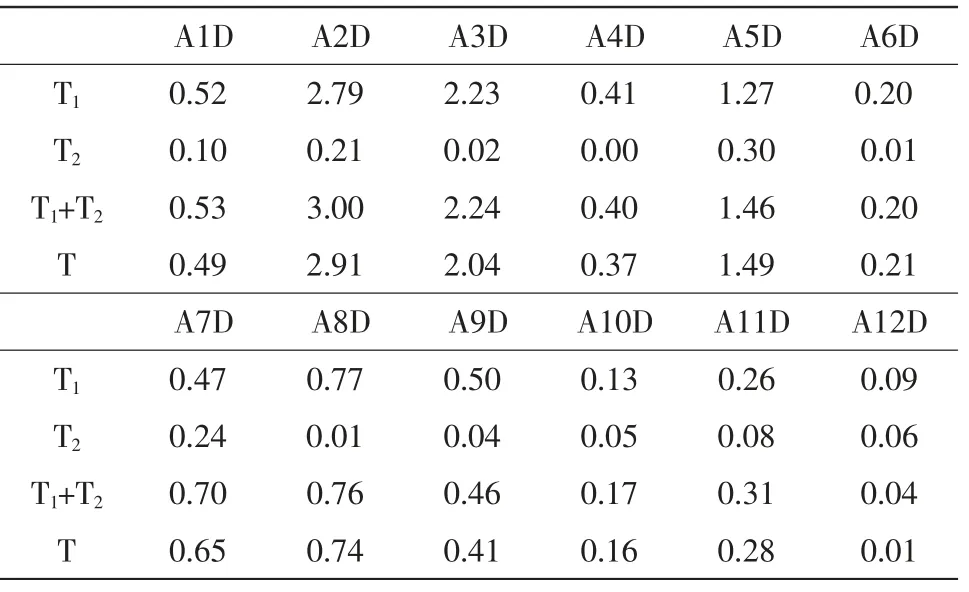

从数据分析结果中发现,在辐射沙脊群地区,悬沙输运量在各个点差异很大,沿岸地区站点A2,A3,A5 等悬沙输运量很大,而离岸地区则相对小很多,由于数量级相差过大,数值过小的数据仅用灰色小箭头表示其方向,并非按照比例尺所示大小,以下图中相同情况均采用这种表示方法。

辐射沙脊群区域悬沙输运量如下图所示(图2)。

图2 辐射沙脊群区域潮周期单宽悬沙输移通量

在图2 中可以看到,辐射沙脊群地区悬沙输运量量级和方向差异很大,总体上看,近岸点悬沙输运量明显大于离岸的站点,并且呈现越靠岸数值越大的趋势,离岸较远的站点从数值上相比明显偏小。在辐射沙脊群区域,由于潮波的辐聚辐散作用,在近岸地区潮流作用很强,这导致了其悬沙输运明显大于辐射沙脊群外围区域,其中在A2 点大潮期间有此次站位中最大悬沙输运量2.91 kg/ms。同时,在存在大小潮量次数据的站点中,大潮的悬沙输运和小潮的悬沙输运方向基本一致,但大潮要明显大于小潮,符合大小潮的潮汐特征。在近岸的站点中除A2,A5 以外,都表现为很强的向岸输沙,这是导致辐射沙脊群区域岸线常年淤长的重要原因。

在近岸的站点中,A2,A5 两个站点同时表现为强烈的东南向悬沙输运,方向较为特殊,这主要与辐射沙脊群地形有关。根据辐射沙脊群地区地形(夏娟等,2014) 可以看到这两个站点处在西洋水道内,受西洋水道本身形态的和南黄海潮波的影响,水道内涨落潮流强劲且有较大的涨潮优势,造成较大的南向悬沙输运,这与20 世纪80年代江苏海岸带调查以先前研究(徐凡等,2013;黄惠明等,2011) 结果都想吻合。而相邻的A3 点输运方向较为特殊,该点处于西洋水道边缘,西洋水道本身有内部冲刷向岸堆积的特点(刘运令 等,2011),并且逐渐向东推移,A3 点的悬沙输运特点也印证了这一点。A7 与A8 两点位于烂沙洋水道,悬沙输运量较大,方向也与水道走向相符。在离岸较远的站点,悬沙输移量都较小,方向上也比较杂乱,这是由于辐射沙脊群地区地形复杂,处在潮流通道内的点悬沙输运主要受到潮流方向的影响(倪文斐等,2013)。

由于辐射沙脊群区域悬沙输移的复杂性,整体的分析并不能充分了解悬沙输运特点,故对该地区悬沙输移按前面所提方法进行各个分量的分析,进行进一步的研究和探讨。分量计算方法如前面所介绍。在各个站位中,大潮数据较为全面,因此分量分析中,只采用所有站点的大潮数据。

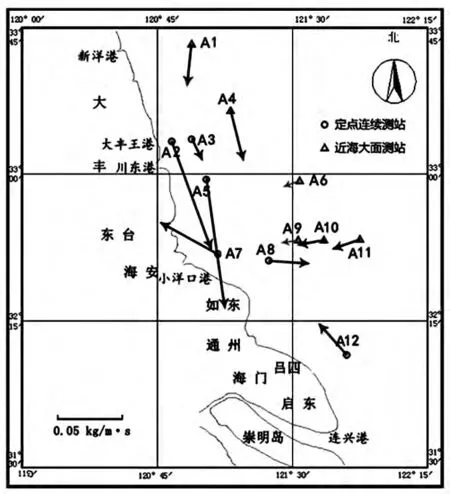

2.2 平流输沙项

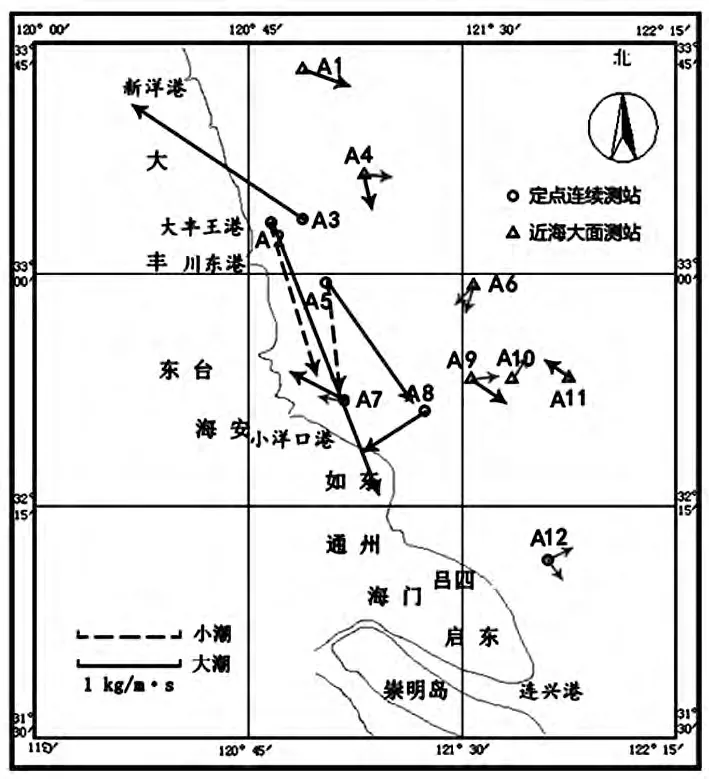

平流输沙项是各个分量中对整体贡献最大的一项,也叫Lagrange 余流输移量。从图3 与图2 的对比中可以看到,平流输沙项的大小和方向基本和整体悬沙输运一致(图3)。具体的平流项以及其分项的大小与整体悬沙输运量的对比如下(表1)。其中对比平流项(T1+T2) 和整体项T 可以发现,除12 号站位以外,平流项与整体输沙大小基本相等,并且多数情况下平流项数值上比整体项略大,这是由于其他项的输沙方向与平流项存在一些差异,使得最终整体的悬沙输运量反而略低于平流项输运量。而对比平流项的具体分量T1(平均流项)和T2(Stokes 漂流输移项) 可以看到,其中T1项占了很大比例,多数站点中,T1的值基本等于平流项,也大致与整体输运量相等。因此在辐射沙脊群区域,多数情况下平流项决定了整体悬沙输运的大小和方向;而其中的平均流引起的输运量则是平流项中其主导作用的项,所以也可以用平均流项近似代表整体的悬沙输运大小。所有站位中A7 与A12 点情况较为特别。两个站位的T2项较大,数值大约为T1项的一半。并且A12 点情况更为特殊,A12 点T1与T2两项方向相反,使得T1+T2反而明显低于T1。

图3 平流项(T1+T2)

表1 所有站点大潮平流项分量对比(kg/ms)

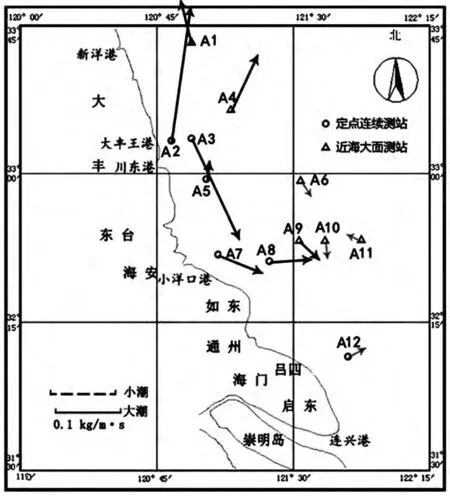

2.3 潮汐捕获项

构成T4的各项中,ht为水位的潮变化量,u t为垂线平均流速的潮周期脉动项,ct为垂线平均含沙量的潮周期脉动项,三项虽然各自在一个潮周期平均值未为0,但是三个关联之后也会产生悬沙输移,因此把T1也称作潮汐捕获项(刘高峰等,2005)。潮汐捕获项量级较小,整体上呈现越近岸越大的趋势。

图4 潮汐捕获项(T4)

但是与平流输沙项不同,潮汐捕获项规律性较强,在辐射沙脊群上部地区,从A1 至A5 点,都表现出南向的输沙,而下半部地区,除了A8 点,均表现出西向的输沙(图5),这实际上与辐射沙脊群地区的潮汐特点相关。江苏海域位于南黄海西部,整个海域受黄海逆时针旋转潮波的影响,潮流在辐射沙脊群区域产生辐聚辐散的现象,这也是导致了潮汐捕获项在上下两部分向辐射沙脊群辐聚的原因。而A8 点则可能是由于地形的特殊因素导致了输沙的异常。

2.4 垂向净环流项

垂向净环流主要由表层和底层含沙量差异导致。在各个分量中,垂向净环流项是除平流输沙项外量级最大的一项,但数量级上还是与平流项差距较大。从总体上看,从近岸向离岸的站位逐渐减小,但是趋势是与潮汐捕获项正好相反,呈辐散状态(图5)。

图5 垂向净环流项(T5)

含沙水体中,一定的表层流动会引起底层的反向流动,形成一个垂向的环流,只要底层与表层的泥沙浓度存在差异,即可产生泥沙的输运。在辐射沙脊群区域底层泥沙浓度高于表层,涨潮时辐射沙脊群潮流为向岸方向,所以在涨潮时,由垂向净环流引起的是与潮流方向相反的离岸悬沙输运,在落潮时则正好相反,产生的向岸的悬沙输运。而在辐射沙脊群区域垂向净环流状态为向外辐散,这表明了涨潮时所产生的垂向净环流强度大于落潮时,这一定程度上说明了辐射沙脊群区域涨潮时的潮流强度大于落潮,潮汐捕获项的辐聚特点也同样是表明了这一点。

2.5 其他项

在其余量级很小的项中,T3项所代表是涨落潮挟沙强度不同所导致的悬沙输移,在辐射沙脊群区域站点中,该项均很小,其原因可能是由于辐射沙脊群区域水体高含沙量,虽然整体悬沙输移量大,但是涨潮与落潮时水体含沙量差异小,导致T3项较小。另外T3,T4,T5三项共同组成“潮泵效应”项,这主要是由潮相位差引起的。虽然在辐射沙脊群区域T4,T5两项各自较大,但在多数站点中,两项方向缺截然相反,所以整体上看,辐射沙脊群区域“潮泵效应”所带来的悬沙输移量并不大。另外的T6-T8项由于分解时其各项组成的原因,其量值应当就如前面图表所示几乎为0。

3 结论

辐射沙脊群区域悬沙浓度高,地形复杂,区域内悬沙输运方向、大小差异大,整体情况十分复杂。总体上辐射沙脊群区域悬沙输运呈现从沿岸向外海逐渐减小,近岸最大处可达2.91 kg/ms,最小处仅10-2量级。区域内悬沙输运方向向岸居多,但在一些特殊潮汐通道,例如西洋水道内的站位,方向受到水道特殊性的影响很大。

在各站位具体分量中,平流输沙项、潮汐捕获项和垂向净环流是量值较大的三项,其余分量远小于这三项。在这三项中,平流输沙项又是其中贡献比例最大的一项,多数站位中其量值基本与整体悬沙输运量值相近。而平流输沙项的组成部分T1(平均流项) 和T2(Stokes 漂流输移项) 两者大小差异较大,T1量值比T2大很多,T1在多数情况下与平流输沙项大小相近,所以在辐射沙脊群区域T1的大小一般可以近似代表整体悬沙输运值。

潮汐捕获项与垂向净环流项相比于平流项较小,但在所有分量中相对较大。潮汐捕获项和垂向净环流项基本在平流输沙项量值的10%以下。两者都表现出比较好的规律性,大小上也是类似于平流项,呈现从近岸向外海减小。在方向上,潮汐捕获项总体上呈现向辐射沙脊群辐聚的特点,而垂向净环流项则相反,为辐散的特点。两种特征都是由辐射沙脊群区域的潮汐潮流特点所导致。

Dyer K R, 1988. Fine sediment particle transport in estuaries J.Dronkers,W. VanLeussen.Physical Processes Estuaries. Spring -Verlag,New York:295-310.

Tao J F,Zhang C K,YAO J,et al,2009.Numerical simulation of tides and tidal currents in Jiangsu offshore areas, China. Osaka, Proceedings of 19th ISOPE Conference.Cupertino:International Society of Offshore and Polar Engineers:1243-1247.

Uncles R J, 1986. Synoptic observations of salinity,suspended sediment and vertical current structure in a artly mixed estuary. J.van de kreeke.Lecture Notes on Coastal and Estuarine Studies. Physical of hallow Estuaries and Bays.Springer-Verlag,New York,16:58-70.

陈君,王义刚,张忍顺.2006,江苏岸外东沙沙脊群的沉积特征.海洋通报,06:37-46.

黄惠明,王义刚,杨海宁.2011.江苏沿海潮滩-沙洲海域冬季悬沙输运特征. 第十五届中国海洋(岸) 工程学术论会论文集(中):929-933.

刘高峰,朱建荣,沈焕庭,吴华林,等.2005.河口涨落潮槽水沙输运机制研究.泥沙研究,05:51-57.

刘运令,汪亚平,吴祥柏,等.2011.南黄海苏北近岸西洋水道水沙输运机制分析.海洋科学,35(11):20-127.

倪文斐,汪亚平,邹欣庆,高建华.2013.南黄海辐射沙脊群苦水洋海域的沉积动力特征及稳定性研究.海洋通报,06:668-67

任美锷,许廷官,朱季文,等.1986.江苏省海岸带和海涂资源综合调查.北京:海洋出版社.

吴德安,张忍顺,严以新,等.2006.辐射沙洲东大港潮流水道悬沙输移机制分析.河海大学学报(自然科学),02:216-222.

王颖. 2002. 黄海陆架辐射沙脊群. 北京:中国环境科学出版社:30-63.

徐凡,陶建峰,张长宽,等.2013.南黄海辐射沙脊群西洋水道质点示踪数值模拟.水道港口,34(2):93-98.

邢飞,汪亚平,高建华,等.2010.江苏近岸海域悬沙浓度的时空分布特征.海洋与湖沼,41(3):459-468.

夏娟,丁贤荣,康彦彦,等.2014.辐射沙脊群地貌遥感制图.国土资源遥感,26(1):122-126.

杨晓东,姚炎明,蒋国俊,李佳.2011.乐清湾悬沙输移机制分析.海洋通报,01:53-59.

英晓明,丁平兴.2011.洋山港海域水体和悬沙输运机制研究.海洋通报,02:135-141.