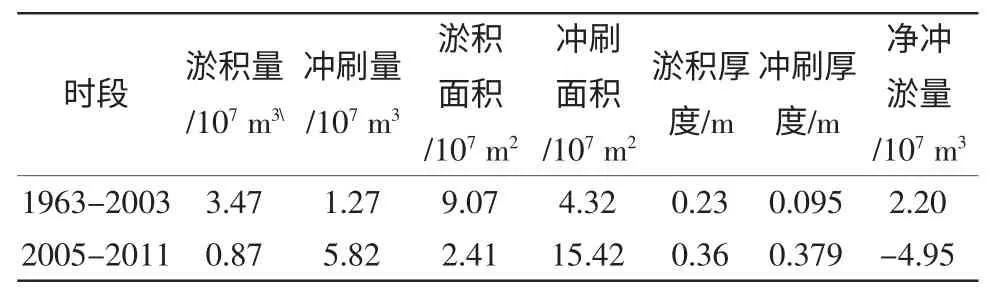

温州南鳌江口海域海床近期冲淤演变分析

2015-03-22申伟杰汪一航张钊刘甜甜

申伟杰,汪一航,张钊,刘甜甜

(1.宁波大学 理学院,浙江 宁波 315211;2.国家海洋局温州环境监测中心,浙江 温州 325027)

鳌江口海域位于温州南,大约在东经120°4′-120°41′,北纬22°22′-22°46′之间。随着温州沿海产业带围填海工程建设,近年来该海域的宋埠西湾南片围垦、江南海涂围垦及苍南华润电厂防波堤等工程建设会对鳌江口附近海域的水动力环境产生影响,另外位于鳌江口北边飞鳌滩促淤堤、鳌江口进出航道疏浚等活动也会引起鳌江口附近海域的地形产生变化,进而形成新的海床演变趋势,因此研究该海域的地形冲淤变化对岸滩开发利用和航道维护有着重要现实意义。江河口海床演变一直引起学者们的关注,如运用动力地貌学方法对长江口三岛岸滩剖面的形态和冲淤变化进行研究(杨世纶等,1999);也有用不同年间的海图制作冲淤等值线分析长江口南汇嘴近岸海床演变规律(虞志英,2004);还有用实测资料对台州湾椒江口冲淤进行分析(麦苗等,2009)。近年来已有不少学者对鳌江口海域地貌改变和泥沙运动进行过研究,如通过建立模型研究了江南海涂围垦施工以后对鳌江口潮流的影响(姚炎明等,2005);通过对巴艚港内部水文泥沙分析,结果表明对航道冲淤起重要作用的潮流因素(蒋国俊等,2005);结合水文泥沙、波浪、底质沉积物颗粒等因素,对温州苍南华润电厂工程区附近海域多个时期水深图进行对比分析,得到该海域海床地形变化趋势(李旭升等,2008)。不过以上对鳌江口海域的研究分析基本是在2008年前的,主要侧重于江南海涂围垦、苍南华润电厂防波堤、鳌江进出航道疏浚及江南海涂吹填等活动没有竣工前的海床趋势变化和潮波性质探讨。本文在前人研究的基础上,收集了2011年地形图和2010年实测水文泥沙对鳌江口江南海涂围垦工程、苍南华润电厂防波堤工程、鳌江进出航道疏浚及江南海涂吹填等完成后的海床冲淤演变及原因做了初步探讨,特别是2008-2011年的海床状况进行分析研究,为潮滩利用和航道维护提供科学依据。

1 水文泥沙特性

1.1 潮汐

鳌江口附近海域受东海前进潮波影响,(HK1+HO1) /HM2在0.18~0.28 之间,故M2分潮在潮汐系统中占主导地位,根据鳌江、琵琶门多年统计资料,两测站平均高潮位为2.5 m 和2.32 m,平均低潮为-1.69 m 和-1.95 m,由此产生水面横比降,影响着鳌江口和外海之间的水沙交换。平均涨落潮流历时:该海域总体上呈现落潮流历时大于涨潮流历时,苍南华润电厂防波堤附近呈现涨潮流历时大于落潮流历时。大中潮落潮流历时明显长于涨潮流历时,小潮时各测站涨落潮流历时差明显缩短(蒋国俊等,2005)。

1.2 潮流

潮流是塑造岸滩的重要因素之一,根据收集的水文资料得出, (WK1+WO1) /WM2均小于0.50,WM4/WM2都大于0.04,故潮流性质属于不规则浅海半日潮流,M2分潮椭圆率K 值在0.02~0.24 之间,潮流以往复流为主。潮流流向:潮流流向与鳌江口南岸走向几乎平行,与北岸走向接近垂直。涨潮最大流速呈现西北走向以290°-335°之间进入鳌江口,退潮最大流速呈现东南走向以125°-150°退入外海。涨落潮最大潮流流向趋于集中,有利于鳌江口海域泥沙的输移。潮流流速:鳌江口江南围垦工程区附近海域最大落潮流大于涨潮流,其他海域最大涨潮流稍大于落潮流;从垂向分布上流速随水深增加而减弱(国家海洋局第二海洋研究所,2013)。

1.3 风浪

该海域波浪以涌浪为主,根据琵琶门站1992-2010年波浪资料统计,涌浪的频率约为70%,方向基本出现在ENE 和E 向,波向受季风(冬季盛行偏北风,夏季盛行偏南风,春秋季则偏南风和偏北风交替出现) 影响。因此全年有两个主要波向:东-东南向波浪,频率为52%,北-东北向波浪,频率为36%,涌浪对海底地形和岸滩塑造有着较大的影响(李旭升等,2005)。

1.4 含沙量

2010年3-4月水文泥沙调查显示该海域含沙量不大,含沙量的垂向平均值约0.293 1 kg/m3,含沙量分布特征:平面上含沙量分布呈现出自鳌江口向外海依次降低,垂向含沙量分布呈现出随水深增加而升高,表、底层平均含沙量的比例约为1 ∶4.4。大潮垂线平均含沙量大于中、小潮,大、中、小潮的平均含沙量分别为0.367 4 kg/m、0.290 1 kg/m3和0.239 9 kg/m3。平均涨落潮含沙量相差不大。海域输沙量:大潮大于小潮,落潮略大于涨潮。大潮净输沙方向除了苍南华润电厂附近海域为涨潮方向,其他海域均为落潮方向,这有利于鳌江口海域的冲刷(国家海洋局第二海洋研究所,2013)。

1.5 沉积物颗粒

根据2010年3-4月调查资料,从沉积物分粒度系数看,本海域分选系数在0.004 03~0.007 69 mm之间,且整个海域的平均分选程度相差较小。除了苍南华润电厂附近海域粉砂含量为38.64%,粘土含量占61.36%外,其他海域整体表层沉积物粉砂含量50.43 %~76.80 %,平均占58.85 %。粘土含量占23.20 %~49.57 %,平均占41.15 %,因此该海域表层沉积物以粘土质粉砂为主(国家海洋局第二海洋研究所,2013)。

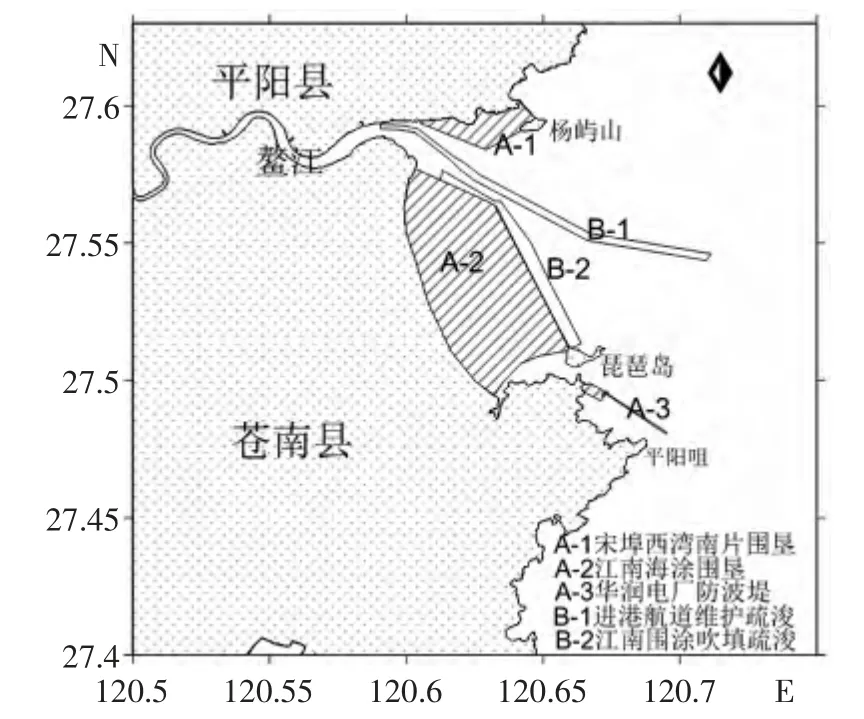

2 鳌江附近工程概况

鳌江口海域近十年间完成了宋埠西湾南片围垦、江南海涂围垦、苍南华润电厂防波堤等工程(图1)。宋埠西湾南片围垦合拢于2002年,位于鳌江北口和杨屿山之间,围填海面积3.5 km2左右(合5 220 亩),围堤长约为5.1 km;江南海涂围垦合拢于2010年,位于鳌江口南端和琵琶岛之间,围填海面积约为4.7 km2(合7 000 亩),围堤长约13 km;苍南华润电厂挡沙防波堤合拢于2011年,位于巴艚港和平阳咀之间,大坝长约2.8 km。围垦工程进行的同时为了解决围垦吹填土的来源问题和航道安全航行问题,鳌江口海域又实施了江南海涂吹填工程和鳌江进出港航道(K3+500~K13+800段) 疏浚工程(图1),其中进港航道疏浚长约10.3 km,挖槽底宽在180~300 m 之间,挖槽深约8 m,挖方量约为3.451×107m3。

图1 鳌江海域围垦工程及航道疏浚概况图

3 近期演变特征

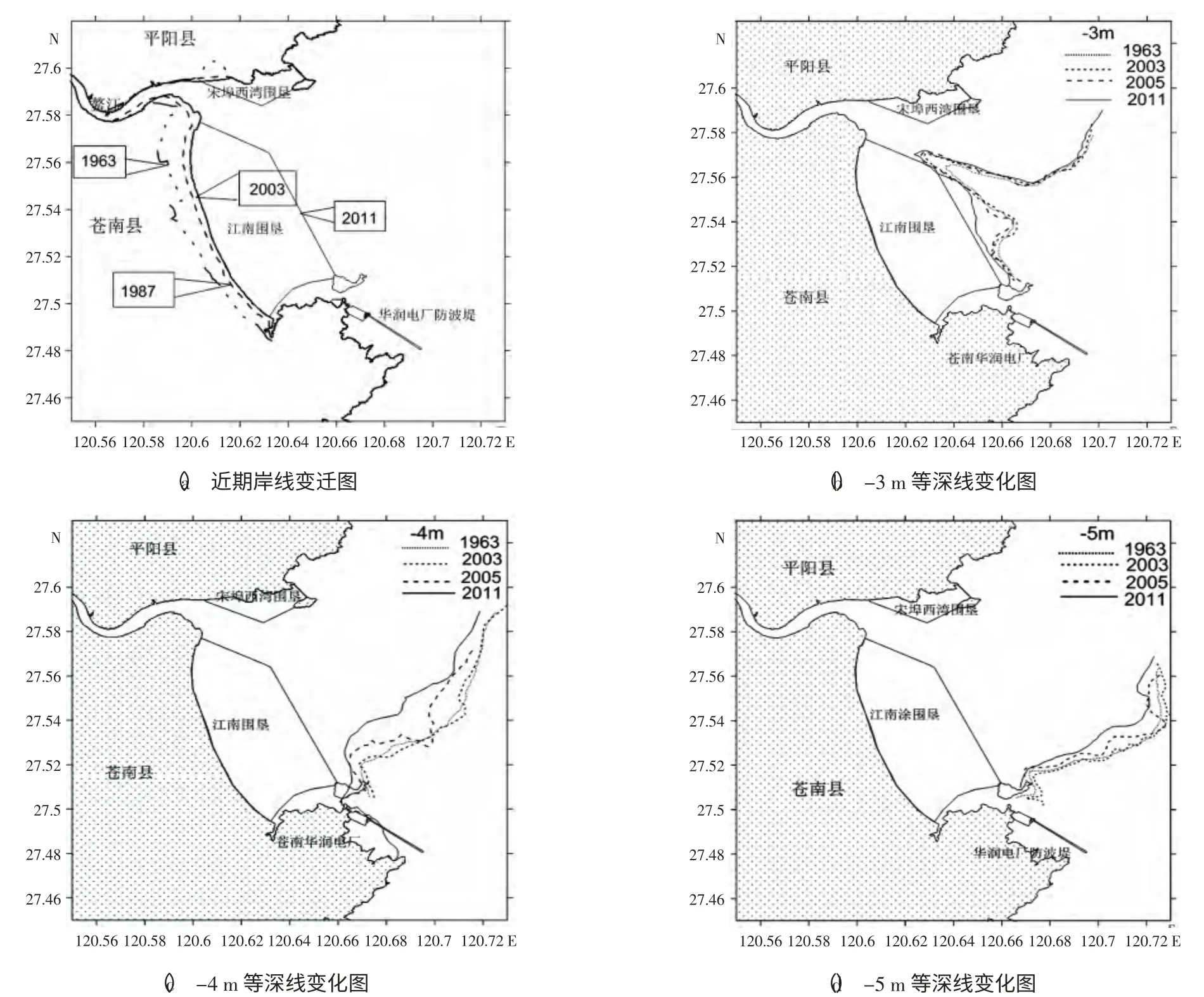

本研究共收集到四幅地形图,分别为2003年(1 ∶5 000)、2005年(1 ∶10 000) 和2011年(1 ∶50 000) 不同时期实测的水深图3 幅以及1963年海图(13710) 1 幅。从图中提取水深数据并将水深统一订正至85 高程(该海域理论基面与85 高程差为3.1 m),利用自然邻近插值技术生成不同时期等深线图和冲淤地形图,并计算出不同时期冲淤量来分析鳌江口海域海床近期冲淤演变趋势。

3.1 岸线及等深线的变化

鳌江南口江南海涂岸线从1963-2003年向外平推约1 200 m 左右,年均外推距离20~40 m;2005-2011年江南海涂围垦堤坝合拢使得岸线向外平推约4 km(图2(a))。由于江南海涂围垦将鳌江口海域0 m、-2 m 等深线附近的海域作为围填施工区域,所以本文选取了不同年份的-3m、-4m、-5 m等深线作对比分析(图2(b) -(d))。1963-2003年40年间-3 m 等深线向外推移100 m 左右,-4 m、-5 m 等深线分别蚀退了60~100 m、70~100 m。2003-2005年的-3 m、-4 m、-5 m 等深线均略有后退。2005-2011年-3 m、-4 m、-5 m 等深线均表现为蚀退,蚀退距离分别为900~1 700 m、45~500 m和300~600 m,尤其是江南海涂围垦围堤附近的-3 m 等深线向内迁移可达1.7 km 左右(图2(b))。由此可知,鳌江口-3 m 等深线经历了淤涨到冲刷的过程;-4、-5 m 等深线经历稳定到冲刷的过程。

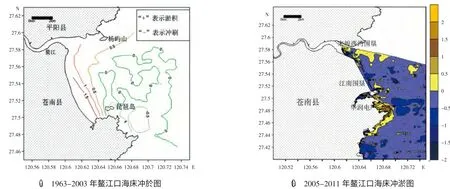

3.2 海底地形变化

对1963年与2003年水深进行对比(图3(a)) 发现,鳌江口海域以杨屿山和琵琶岛连线为界分为2 个部分,连线以西以淤积为主,淤积幅度在0~1.5 m 之间,连线以东基本处于冲淤平衡状态,琵琶岛东南侧有小片区域处于冲刷状态,冲刷幅度在0.5 m 左右。2003-2005年鳌江口海床演变趋势表现为既冲刷又淤积的稳定状。2005年与2011年水深对比(图3(b)) 可知:靠近鳌江口北侧的宋埠西湾南片围垦区域处于淤积状态,面积为7 km2左右,最大淤积幅度可达1.5 m 左右;江南海涂围堤外侧显现出一条宽度约200~400 m 的带状冲刷,最大冲刷幅度已达到1.5 m 左右;苍南华润电厂防波堤两侧处于淤积状态,淤积幅度在0.5~1.5 m 之间,防波堤口门处淤积较为明显,最大淤积幅度达到2 m 以上;巴艚港的琵琶门南部也处于0.5~1 m 淤积状态。其他海域的海床均处于冲刷状态,冲刷幅度在0~1 m 之间,防波堤东侧海域有一个面积约为10.2 km2冲刷区域,冲刷幅度约在1 m左右。1963-2003年与2005-2011年两个时段的冲淤量对比可知,1963-2003年,整个海域有冲有淤,淤积面积大于冲刷面积,净淤积量达到2.20×107m3左右,2005-2011年整个海域以冲刷为主,净淤积量约为-4.95×107m3。两个时段相比,2005年以后鳌江口海域冲刷面积和冲刷量均呈现增长趋势,并且速率也明显加快,鳌江口海域海床整体由淤积态变为冲刷态,具体海床冲淤特征值(表1)。

图2 鳌江口海域近期海岸线及等深线变迁图

图3 鳌江口海域近期冲淤图

由以上分析可知,鳌江口海域海床变化趋势为:1963-2003年江南海涂等海区缓慢淤积;而2003-2005年该海域处于既冲刷又淤积稳定状;2005-2011年整个水域以轻微冲刷为主的3 个不同状态。

表1 不同时期鳌江口海床冲淤特征值(1963-2011)

4 海床变化趋势影响因素讨论与分析

近年来温州鳌江附近的其他海域也在进行围垦、促淤及疏浚等工程。比如鳌江以北的温州瓯江口,近十余年来先后完成十余次围垦促淤工程,其中瓯江口南岸附近围垦工程面积已经达到50 km2左右,包括海滨围垦、永兴围垦、天成围垦、浅滩一期、灵霓北堤、浅滩二期促淤堤等。飞云江南岸有阁巷围垦、龙湾一期、龙湾二期、飞鳌促淤堤、宋埠西湾南片围垦等工程。鳌江口南岸则有江南海涂围垦、苍南华润电厂、鳌江进出港航道疏浚及江南海涂围垦吹填疏浚等工程。这些近岸工程会对鳌江海域的泥沙和地形变化带来一定的影响。

其一,江南海涂围垦工程用海面积约为29.7km2,而仅用鳌江口进出港航道疏浚的土方回填围垦区满足不了江南海涂围垦工程对土料的需求,这就需要从工程区附近抽取大量泥沙对工程区内进行吹填,江南海涂围堤外侧出现的宽度在200~400 m 的带状冲刷地形应该是因江南海涂围垦吹填疏浚向围区内吹沙而形成的。其中鳌江进港航道疏浚工程挖方量约为3.451×107m3,江南海涂围垦吹填疏浚工程抽取江南海涂围堤外侧附近海床泥沙方量约为1.0×107m3。鳌江进出港航道疏浚及江南海涂吹填疏浚工程共计抽挖泥沙方量约为4.45×107m3。而2005-2011年6年间鳌江口附近海域海床的净淤积量约为-4.95×107m3。由此可知鳌江进出港航道疏浚及江南海涂吹填工程是造成鳌江口海域海床泥沙减少的主要原因。这些人为因素直接影响着鳌江海域海底地形的变化。

其二,瓯江南口封堵工程使瓯江入海泥沙只能由瓯江北口流入大海,灵霓北堤的合拢切断的瓯江南岸海域和瓯江北岸海域的水沙交换,乐清湾湾内泥沙、瓯江入海泥沙不能南下进入鳌江海域。浅滩一期促淤堤、浅滩二期促淤堤、飞鳌滩促淤堤等围涂促淤工程的淤涨速率比自然条件下提高了4~7倍,消耗了工程区附近海域的大量泥沙,这使本已减少的进入鳌江口海域的泥沙进一步减少。含沙量的减少有利于鳌江口海床的冲刷。

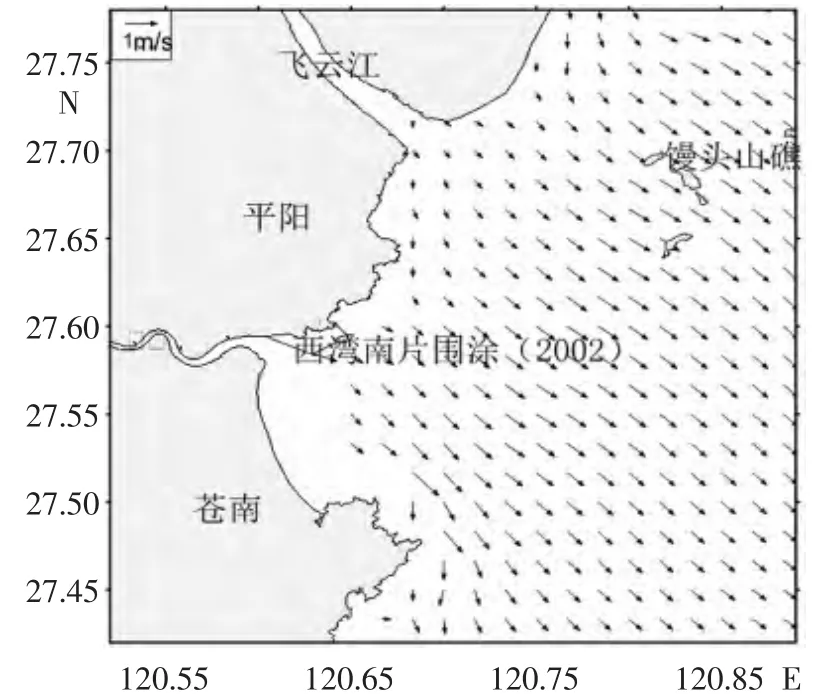

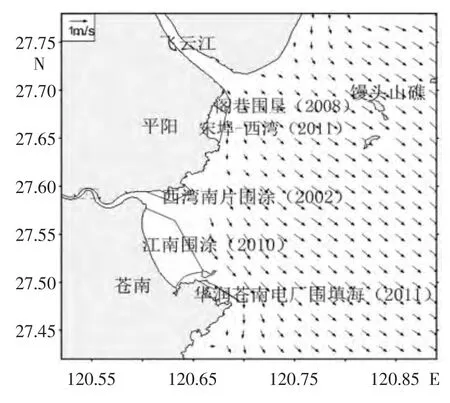

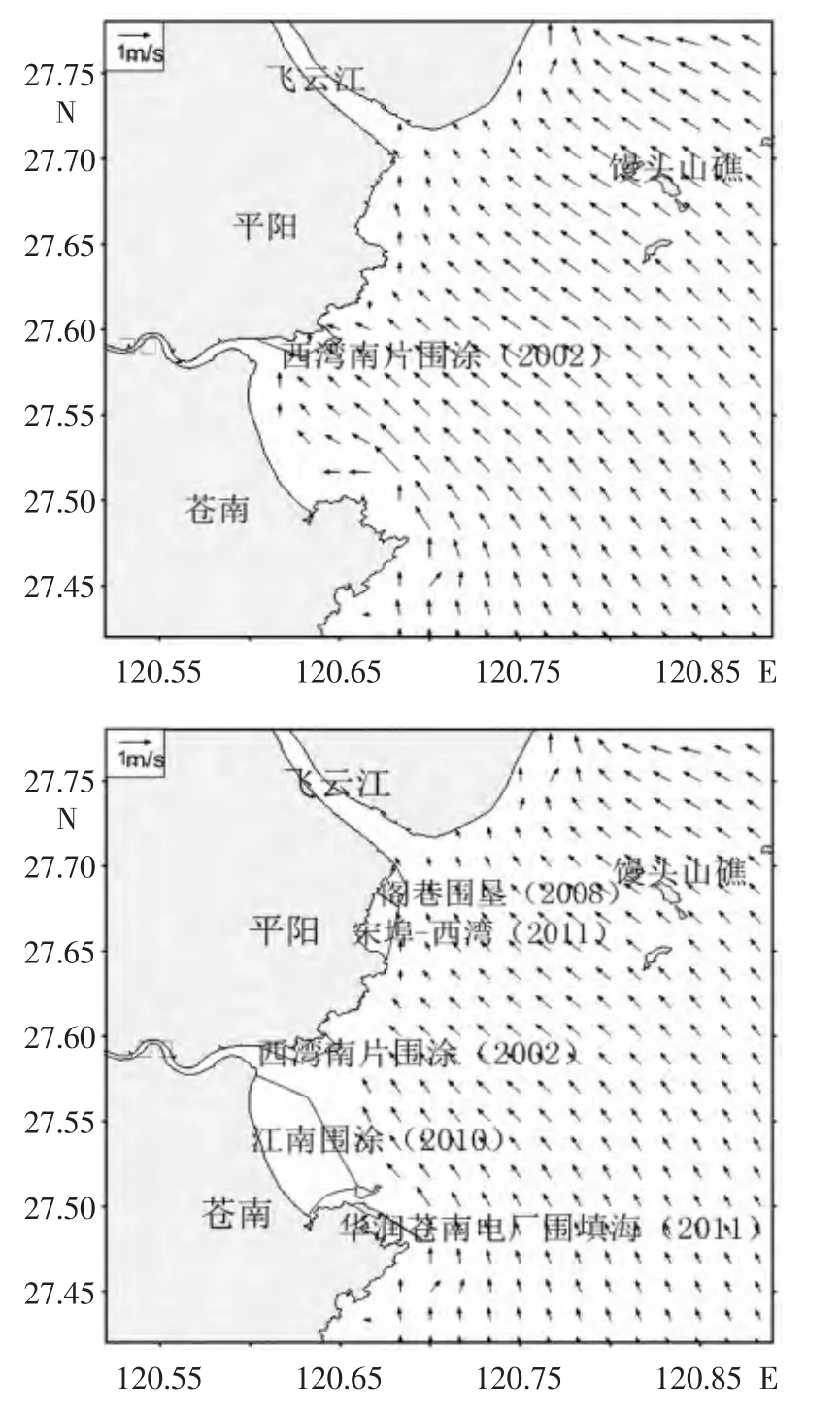

其三,2005年之前,鳌江口保持着自然岸滩,潮滩面积巨大,滩坡缓和。涨潮时水流沿海床上溯作用于滩坡,使底部泥沙迅速起动,水体泥沙浓度迅速增大,含沙浓度较高;退潮时经过憩流,较薄水层的泥沙落淤,有利于海床的稳定。江南海涂围垦、苍南华润电厂防波堤等工程建成后,鳌江口潮流势必受到影响,为了更好地研究潮流变化,根据我们所做的鳌江口潮流数值模拟(单慧洁 等,2014),分析了鳌江口工程对潮流的影响(如图4,图5)。模拟结果显示,潮流流速改变的区域主要在工程区附近,宋埠西湾南片围垦附近和苍南华润电厂防波堤两侧的流速减小以外,其他工程区附近的流速都有略微增大,其中江南海涂围垦工程大坝的合拢使得潮流进入鳌江口的口门急剧缩窄,海水聚集使得鳌江口门处流速增大,而流向由之前的沿自然岸线变为沿工程堤线,海水流速的增大对江南海涂围垦大堤外侧海域海床的产生冲刷作用。在鳌江入海口处北边,宋埠西湾南片围垦减小了海流速度,形成了宋埠西湾南片周围的淤积状态。2007年在苍南华润电厂防波堤没有施工之前,该海域处于一种略微冲刷的状态。自苍南华润电厂防波堤施工以后海水流速在防波堤附近降低。至2011年防波堤合拢后海水流速进一步降低,含沙量相对较高的涨潮海水进入防波堤内侧后由于流速降低,海水挟沙力减小,泥沙回落,使得防波堤内外两侧处于淤积态,从图3(b) 可见防波堤口门处淤积较为明显,淤积幅度在0.5~2 m 之间。防波堤外侧东南海域由于流速增加,形成面积较大的冲刷区域,冲刷幅度约1 m 左右。

图4 鳌江2005(左) 2011(右)年落潮时流场图

图5 鳌江2005(左) 2011(右)年涨潮时流场图

本文在苍南华润电厂防波堤合拢后收集到的2011年地形资料对该海域进行的海床冲淤演变研究结果为:苍南华润电厂工程区域附近以淤积为主,淤积面积约为14 km2,淤积幅度在0~2 m 之间,南岙沙北侧附近处于淤积状态,最大淤积可达1.5 m 左右,南岙沙南侧即苍南华润电厂防波堤附近处于0.5~1.5 m 的淤积状态,防波堤岸线东侧存在面积约为10.2 km2的较强冲刷区域,冲刷幅度在1 m 左右。而浙江苍南海域水文泥沙环境及冲淤演变分析(李旭升等,2008) 一文对苍南华润电厂工程区域附近海底地形演变趋势进行对比分析后得到的结果为:2003-2005年工程区附近整个水域以微冲为主,两年间冲刷幅度在0.1~0.3 m 之间。局部零星的淤积区主要分布在蒜屿周围、张凤山、南岙沙北侧附近,淤积程度在1 m 左右;岸线东侧边滩呈现相对较大的冲刷,冲刷程度1 m 左右。与前人的研究结果对比可知,受苍南华润电厂工程合拢影响,工程区附近冲淤状态由冲刷状态转变为淤积状态,并且南岙沙北侧淤积幅度由1 m 左右变为1.5 m 左右,淤积幅度有所加强。岸线东侧较大的冲刷区域幅度仍然在1 m 左右,变化不大。

总之,江南海涂围垦工程、苍南华润电厂防波堤工程、鳌江进出航道疏浚及江南海涂围垦吹填疏浚等工程对研究区域的海床产生了重要影响,疏浚和吹填直接影响了海床改变,泥沙量的减少和潮流流速的变化使得海床冲刷的趋势进一步加强。

5 结论

通过对鳌江口海域实测水文泥沙资料和四幅不同时期水深资料对比分析,结合围垦、疏浚等工程活动和潮流模拟结果,得出如下结论:

(1) 鳌江口是强潮河口,潮流类型属于浅海不规则半日潮,涨落潮历时不对称;潮流以往复流为主,涨潮流流向呈西北走向,落潮流流方向相反;该海域以涌浪为主;海域含沙量偏低,自鳌江口向外海依次降低,垂向含沙量随水深增加而升高。

(2) 鳌江口海域南岸岸线长期处于向外海推移的状定态,北岸相对稳;1963-2003年该海域潮滩以淤积为主,最大淤积达到2 m,其他区域处于有冲有刷的稳定状态;2003-2005年该海域处于既冲刷又淤积的稳定状态;2005-2011年6年间鳌江口海域以冲刷为主,鳌江口北岸宋埠西湾南片围垦和苍南华润电厂防波堤附近处于淤积状态,最大淤积1.5 m 以上;江南海涂围垦围堤外侧显现出一条宽度在200~400 m 的带状冲刷,最大冲刷幅度达到1.5 m 左右,其他海域处于冲刷状态,冲刷幅度在0~1 m 之间。净淤积量在-4.95×107m3左右。特别是苍南华润电厂防波堤合拢以后,电厂附近海域由冲刷态转变为淤积态,并且南岙沙北侧淤积幅度由1 m 左右变为1.5 m 左右,淤积幅度有所加强。

(3) 鳌江口进出港航道疏浚、江南海涂围垦吹填疏浚对鳌江口海床冲刷起到直接作用;苍南华润电厂防波堤工程有利于附近海域促淤;围垦工程局部潮流变化及鳌江口海域含沙量减少对海床冲淤变化也有一定的影响。

曹佳,茅志昌,沈焕庭,2009.杭州湾北岸岸滩冲淤演变浅析.海洋学研究,27(4):1-9.

单慧,张钊,汪一航,等,2014.温州鳌江近海建设工程环境影响潮汐潮流数值模拟.海洋通报,33(3):250-258.

付桂,李九发,应铭,等,2007.长江河口南汇嘴潮滩近期演变分析.海洋通报,26(2):105-112.

谷国传,胡方西,张正惕,1997.浙东淤泥质海岸的泥沙来源和塑造机理.东海海洋,15(3):1-12.

国家海洋局第二海洋研究所,2012.苍南县江南海涂围垦临时航道疏浚工程环境影响报告书.

胡春宏,王延贵,陈森美,等,2012.浙江沿海海域泥沙变化及其对滩涂变化的影响.浙江水利科技,(184) 6:1-4.

黄世昌,张舒羽,余炯,2005.杭州湾灰鳖洋海域海床演变趋势研究.泥沙研究,1:46-52.

蒋国俊,李晓燕,姚炎明,等,2005.浙南巴艚港水沙变化及对水道冲淤影响分析.海洋通报,24(2):33-39.

李旭升,赵洪波,左书华,等,2008.浙江苍南海域水文泥沙环境及冲淤演变分析.水道港口,29(5):318-322.

麦苗,闰勇,吴以喜,2009.台州湾海域水文泥沙环境及海床冲淤演变分析.水道港口,30(4):246-252.

杨世伦,姚炎明,贺松林,1999.长江口冲积岛岸滩剖面形态和冲淤规律.海洋与湖沼,30(6):764-769.

姚炎明,沈益锋,周大成,等,2005.山溪性强潮河口围垦工程对潮流的影响.水力发电学报,24(2):25-29.

虞志英,楼飞,2004.长江口南汇嘴近岸海床近期演变分析-兼论长江流域来沙量变化的影响.海洋学报,26(3):47-53.