渤海西部2次赤潮过程的气象因子对比分析

2015-03-10段宇辉王文景华郭志强南京信息工程大学大气科学学院江苏南京0044河北省气象台河北石家庄0500保定市气象台河北保定07000

段宇辉,王文,景华,郭志强(.南京信息工程大学大气科学学院,江苏南京0044;.河北省气象台,河北石家庄0500;.保定市气象台,河北保定07000)

渤海西部2次赤潮过程的气象因子对比分析

段宇辉1,2,王文1,景华2,郭志强3

(1.南京信息工程大学大气科学学院,江苏南京210044;2.河北省气象台,河北石家庄050021;3.保定市气象台,河北保定071000)

摘要:利用加密自动站资料、NCEP/NCAR 1°×1°再分析资料、海表温度(SST)资料和常规观测资料等气象资料,对2009年5月31日—6月13日和2012年5月18—28日发生在渤海西部海域的2场相似气象因子影响下的典型高影响赤潮过程进行了对比分析。初步结果表明:(1)2场高影响赤潮过程都发生在春末夏初的赤潮高发期,持续时间在10天以上;(2)赤潮爆发前期,伴随有暖湿气流影响形成适度降水,渤海西部的周平均海表温度(SST)升温明显,且SST≥16.2℃,赤潮发生海域为SST的暖脊控制,对赤潮过程的潜势预报有明显的指示意义;(3)850 hPa以下层次的温度迅速上升,近地层西南暖湿气流的加强和地面6 m/s以下偏南、东南气流在渤海西部海域的汇合,利于渤海西部海洋浮游生物积聚和突发性繁殖,是赤潮形成的重要气象因子特征。

关键词:渤海西部;赤潮过程;气象因子;诊断分析

1 引言

赤潮灾害作为渤海沿海地区主要海洋生态灾害之一,引起很多专家学者的关注,特别在春末夏初的渤海西部地区赤潮的高发集中期,对近海水产养殖业、旅游业和捕捞业造成了巨大影响和无可挽回的经济损失,例如:2010年5月—6月发生在河北秦皇岛昌黎沿海海域的赤潮灾害所造成的直接经济损失就达到了2亿元;2013年5月25日—8月31日发生在河北秦皇岛至绥中附近沿岸海域的抑食金球藻赤潮,持续时间为98天、影响海域为1450 km2,为2013年持续时间最长和单次过程影响面积最大的赤潮,对当地滨海旅游业和经济损失造成了巨大影响。因此,在赤潮灾害的成因、生消过程、治理方法及气象因子分析、预测预报技术等研究方面,众多海洋、气象的专家学者开展了大量的研究工作[1-7]。任湘湘[8]等利用2001—2005年珠江口发生赤潮的记录进行经验统计分析,得到5种最易引发南海(珠江口)赤潮的典型天气形势场。叶君武等[9]在环境因子与赤潮的关系中研究发现,不同规模的赤潮发生前6天和发生后4天,在温度、湿度、降水量、日照、风向风速等方面有明显变化,可依此判别赤潮发生的可能性。衣立等[10]研究表明,风场辐合带的风速一般较弱,持续高温、强光照、风速小的气象条件,对赤潮发生有利。这些研究成果为预报员进行赤潮潜势预报提供了思路和依据。

然而在短期预测预报的实际业务中,赤潮灾害由于其复杂的发生机理,包括海水富营养化、理化因子和水文气象等众多影响因素,目前还没有一种成熟可信的方法应用其中。因此,本文以2009年5 月31日—6月13日和2012年5月18—28日渤海西部海域2次高影响赤潮灾害过程为例,对赤潮生消过程的相似气象因子进行归纳总结,并对低空冷暖平流、850 hPa以下层次平均风场、地面流场和海表温度(SST)进行诊断分析,以期从环境因子的角度阐述渤海西部赤潮过程形成机制中温度、风场等气象条件所起的重要作用,为实际预报业务中相似气象因子的短期赤潮潜势预报提供参考依据。

2 过程概述

2009年5月31日—6月13日(简称过程Ⅰ):此次赤潮是2009年度发生面积最大的一次,位于渤海湾附近海域,持续时间14天,最大面积为4460平方千米,赤潮优势种为赤潮异弯藻,赤潮海域水体呈酱紫色。

2012年5月18—28日(简称过程Ⅱ):位于秦皇岛附近海域,持续时间10天,最大面积16 km2,赤潮优势种为隐藻、甲藻类,赤潮海域水体呈黄绿色。6 月8日—8月20日,该海域再次爆发赤潮,持续时间长达73天,最大面积为3400 km2。

2次赤潮灾害过程都出现在春末夏初的渤海西部赤潮高发集中期,其中秦皇岛海域作为我国产量较大的海湾扇贝养殖区,受赤潮灾害过程的影响,大量扇贝、牡蛎等出现滞长或死亡现象,经济损失严重。

3 大尺度环流背景

过程Ⅰ:赤潮发生前7天,500 hPa高度场呈2槽 1脊,渤海海域长时间为高压脊控制,虽然贝加尔湖有冷空气东移发展成高空冷涡,但整体位置偏北,渤海西部海域位于冷涡底部,冷空气东移北抽明显,渤海西部海域未受较强冷空气影响,利于海洋浮游生物突发性繁殖。同时在赤潮发生前10天(5 月20日08时—30日08时),赤潮发生海域的渤海湾附近沿岸测站总降水量为2.9—10.9 mm(见图1a),为小到中雨的量级。

过程Ⅱ:赤潮发生前7天,欧亚中高纬在500 hPa处于高空冷涡底部,以纬向环流为主,冷涡东移入海后,渤海西部处于槽后脊前西北气流控制,配合850 hPa暖脊的迅速北抬,天空状况晴好,升温明显。同样在赤潮发生前10天(5月8日08时—18日08时),赤潮发生海域的秦皇岛附近沿岸测站总降水量为3.6—11.2 mm(见图1b),为小到中雨的量级。

由高低空的系统配置可以看出,2次赤潮灾害过程发生前的影响系统较为相似,赤潮发生海域都出现了小到中雨的降水,降水形成的地表径流利于陆地的有机物流入沿岸海域,造成海水的富营养化程度的积累和盐度的降低;而后弱冷空气影响后,渤海西部处于高空西北气流控制,天空状况以晴到多云天气为主,天空辐射较好,850 hPa升温明显,利于赤潮的形成。

图1 华北各站降水量分布(单位:mm)

4 物理量诊断分析

4.1海表温度(SST)的演变特征

温度在海洋生物的生活繁殖中起着无可替代的重要作用,它直接影响海洋生物的新陈代谢,同时也与赤潮生物的水平有着直接或间接的关系,在最适宜的温度范围内,赤潮生物才能有效地繁殖,从而引起优势种的更新换代,形成大范围的高影响赤潮灾害。研究表明,赤潮在我国沿海发生的时间具有从南往北逐步推迟的趋势,与温度的影响有关[11];温度等物理因子可能会成为浮游植物生长的主要限制因子[12]。

海表温度数据使用的是NOAA网站(ftp://polar. ncep.noaa.gov//pub/)提供的自1990—2014年的逐周的海表温度资料,空间分辨率为1°×1°。为了更好分析2次赤潮过程的平均海表温度(SST)时间演变特征,使得数据更具代表性,分别取2次过程发生海域SST的平均值进行分析(见图2):

图2 2009年、2012年2次赤潮过程发生海域的平均海表温度(SST)的时间演变(单位:℃)

(1)过程Ⅰ:取(39°N,118°E)—(38°N,120°E)海域的平均SST值,在赤潮爆发前,SST就出现了明显的升高,特别是在2009年5月17—31日期间的升温尤为明显,SST由13.6℃突升到16.9℃,随着渤海湾赤潮的大面积爆发,6月上旬的海表温度持续上升;而后受冷空气影响,在6月13—14日,华北中北部出现了小到中雨的降水,同时唐山南部、天津的岸基站也出现了2—4℃的降温幅度,6月13日的周平均SST在20℃近乎维持,赤潮过程以转折性天气而减弱、结束。

(2)过程Ⅱ:取(40°N,119°E)—(39°N,121°E)海域的平均SST值,与过程Ⅰ的表现基本相似,SST在前期的升温中更为突出,在2012年5月13—20日,SST在一周内由13.4℃上升到16.7℃,随后增速趋于平稳;受冷空气影响,5月28—30日,华北自西向东先后出现小到中雨的降水天气,秦皇岛本站的最高温度由32℃骤降至24℃,赤潮过程减弱,但后期没有较强冷空气影响,周平均SST依旧平稳上升,在6月8日—8月20日,该海域再次爆发大范围赤潮。

统计分析发现,除了周平均SST的升幅、前期海表温度等对2次过程的爆发有指示意义外,在1990—2003年的24年渤海海域的历史同期的多年平均值上也有良好的表现:过程Ⅰ,通过与5月份历史同期的平均SST的距平对比分析,过程爆发前3周的区域平均SST距平分别为:-0.2℃、0.8℃和0.1℃;同时赤潮发生前1周的SST增幅达到了2.3℃,几乎是多年平均的1.8倍。过程Ⅱ,更为明显,过程爆发前3周的区域平均SST距平分别为:2.0℃、1.5℃和1.1℃;同时赤潮发生前1周的SST增幅达到了3.2℃,是多年平均的2.0倍。由此可见,春末夏初的区域平均SST距平值、SST增幅值与渤海西部赤潮发生、发展有较好的对应关系,是2次高影响赤潮过程发生的重要原因。

为了进一步分析2次赤潮灾害过程中海表SST的水平分布情况,选取2次过程发生时SST的水平分布(见图3a,图3b)进行分析。过程Ⅰ,在2009年5月24—31日,渤海湾的周平均SST由14.7℃上升至16.8℃,渤海西部海域相对渤海中部海域的SST要高0.2—0.4℃,周平均SST在渤海湾呈现明显的“两脊一槽”的波状;过程Ⅱ,在2012年5月13—20日的周平均SST,秦皇岛海域由12.8℃的低值区迅速升高到16.6℃的暖脊,表现为一个SST的暖脊向东北方向伸展,并达到16.4℃以上,周平均SST在秦皇岛海域呈现为“槽脊”形。这种相对与渤海中部海域局地的暖脊的存在,十分利于赤潮生物的聚集,因此,在赤潮爆发时,赤潮发生海域的SST都在16℃以上,渤海西部局地海域SST暖脊的出现对渤海西部的春末夏初的赤潮爆发有指示意义。

图3 周平均海表温度的分布图(单位:℃)

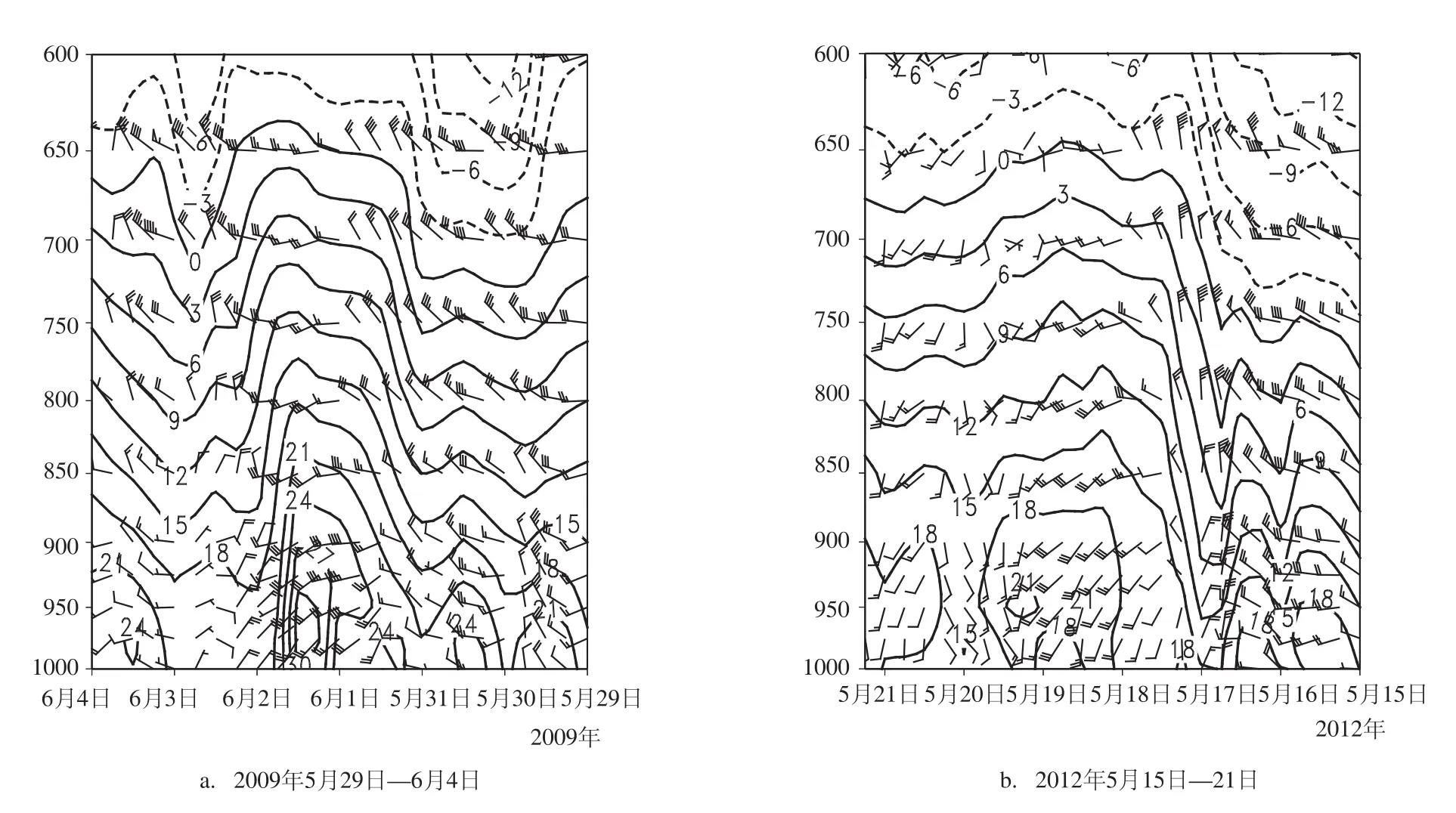

4.2风场与温度场的垂直演变

为了更好地分析气象因子的演变过程,分别以2次过程的赤潮发生海域的平均场作时间-垂直剖面,对风场和温度场的垂直演变进行了分析。由图4可以发现:过程Ⅰ:取(39°N,118°E)—(38°N,120°E)海域的平均风场和温度场,赤潮爆发前2天,高空不断有弱冷空气影响,850 hPa的温度维持在12℃左右,冷空气影响过后,中高层的风向以偏西或西北气流控制,近地层系统风控制下风速在4—8 m/s,而在5月30日后,低层风向迅速逆转为西南风,且风速迅速增大到12 m/s,在西南暖湿气流影响下,渤海海域近地层的温度迅速攀升,925 hPa的温度甚至达到了27℃以上,赤潮大范围爆发。过程Ⅱ:取(40°N, 119°E)—(39°N,121°E)海域的平均风场和温度场,赤潮过程爆发前,偏北气流的弱冷空气影响下,850 hPa的温度稳定维持在9℃,5月17日后,高空转为西北气流控制,天空状况较好,从温度的垂直分布看,整层温度迅速攀升,850 hPa的温度上升到15℃以上,并在925 hPa形成了21℃的暖中心,低层在6—12 m/s西南、偏南气流影响下,暖湿气流向渤海西部海区输送,形成赤潮灾害。

由此可见,赤潮爆发前后,中高层偏北气流控制、近地层较强的西南暖湿气流和暖平流的输送使得渤海西部海域维持相对较高的温度,同时分析弱冷空气影响后的整层大气温度的垂直分布发现,在中低层配合西南气流,有暖脊和暖中心的出现,低层温度维持在20℃以上。因此,暖湿气流的输送和温度的骤升是2次赤潮爆发的重要原因。

4.3温度平流的垂直演变

为了更好地分析冷暖空气在赤潮发生前后的指示意义,分别沿(39°N,119°E)、(39°N,120°E)作两次过程的温度平流的时间-垂直剖面,对温度平流场和风场的垂直演变进行了分析。对比分析发现:过程Ⅰ:5月29日开始,850 hPa以下一直维持暖平流,渤海湾赤潮爆发时,随着高低空影响系统的发展,近地层出现了暖平流的迅速增强,在6月1日的975 hPa出现了一个3.2×10-4℃/s的强暖平流中心,对应中低层均为较强的西南暖湿气流,虽然在2日有弱冷空气影响,但冷平流相对较弱,且持续时间短,对赤潮过程影响相对较小;过程Ⅱ,在发现赤潮时的5月18日开始,中低层一致的暖平流控制,并在19日西南暖湿气流的发展加强下,同样在975 hPa出现了4.0×10-4℃/s的强暖平流中心,随着高空影响系统移出后,冷暖平流发展较弱,在这种适宜的大气层结条件下,赤潮生物突发性繁殖。

由此可见,赤潮发生后,近地层较强的偏南、西南风和暖平流的输送,使得渤海西部的赤潮发生海域维持较高的气温增速,在适宜的温度条件下,利于赤潮生物的生长繁殖。然后在赤潮生物突发性增长之后的一段时间后,无较强的冷暖空气影响,适宜的温度条件、风速条件使得赤潮过程得以维持和发展。

图4 赤潮发生海域的平均风场、平均温度场的时间-垂直剖面图

图5 赤潮发生海域的平均温度平流场的时间-垂直剖面图

4.4地面风场和流场的特征分析

由于赤潮生物的分布、聚集和消散直接受到水体运动的影响,在海表风场、流场适宜的情况下,水体运动会促进赤潮生物在港湾、富营养海域聚集,使赤潮更容易发生。徐丽丽等[13]研究发现,大气辐合能力偏强(辐合中心)的环流形势使得近地层的大气对流活动加剧,气旋性涡度增强,利于近岸海区上升流的形成和加强,进而影响近岸海域营养盐的输送。而对天津近海赤潮发生时天气形势为受偏南气流影响较多,渤海湾长时间气温偏高,保证了赤潮水团的稳定和进行良好的光合作用[14]。对比分析2次赤潮过程的地面风场、流场发现:过程Ⅰ,渤海湾赤潮灾害发生时的2009年6月1日开始,偏南风和东南风在渤海西部沿岸海域汇合,形成地面气流的明显汇合区,沿岸地面风速都在6 m/s以下;过程Ⅱ:2012年5月17日秦皇岛赤潮发生前,东南风速带密集区经山东半岛后,在秦皇岛及北部的渤海西部海区交汇,沿岸地面风速都在4 m/s左右。由2次过程的对比分析得出,风力适当的情况下,在地面偏南、东南风在渤海西部海域的汇合,利于赤潮生物在渤海湾、秦皇岛海域的聚集,容易产生高影响的赤潮灾害。太大的风速会吹散赤潮生物,降低了赤潮发生的可能性[15],因此地面流场较小的气流汇合区或密集区与赤潮发生海域有较好的对应关系,这与“幅合中心促进近岸海域营养盐输送”的研究理论是一致的。

5 结论

(1)2次高影响赤潮灾害过程都发生在春末夏初的渤海赤潮高发期,持续时间在10天以上,具有赤潮发生时间段集中、发生区域相对规定、造成经济损失严重等特点。赤潮发生前10天,2次过程都在偏南暖湿气流和冷空气影响下形成了小到中雨的降水,促进了渤海西部沿岸海域的海水富营养化、盐度的降低,促进了赤潮的发生、发展;

(2)渤海西部的周平均海表温度(SST)的骤升,SST≥16.2℃,以及赤潮发生海域为SST的暖脊控制,对赤潮潜势预报有很好的指示意义;

(3)中低层配合偏南暖湿气流,850 hPa以下层次的温度迅速上升,有暖脊和暖中心的出现,低层温度维持在20℃以上;地面6 m/s以下的西南风、东南风在渤海西部海域的汇合或密集区,利于赤潮生物在渤海湾、秦皇岛海域的聚集,造成海洋浮游生物在渤海西部突发性繁殖,是赤潮形成的重要气象因子特征。

参考文献:

[1]王咏亮,翟自强,缪国芳,等. 500 hPa环流形势对东海春季赤潮的影响[J].海洋预报, 2005, 22(S1): 65-72.

[2]曹丛华,黄娟,郭明克,等.辽东湾鲅鱼圈赤潮与环境因子分析[J].海洋预报, 2005, 23(2): 1-5.

[3]陈淑琴,黄辉.赤潮的发生规律及气象条件[J].气象科技, 2006, 34(4): 22-27.

[4]胡宝强,李锡华.浅谈水文气象因素对辽宁海域赤潮发生的影响[J].海洋预报, 2005, 22(3): 64-66.

[5]吴迪生,王文娟,俞胜宾,等. 2002年广东沿海赤潮与海洋水文气象关系的研究[J].热带气象学报, 2011, 27(2): 271-277.

[6]林凤翱,卢兴旺,洛昊,等.渤海赤潮的历史、现状及其特点[J].海洋环境科学, 2008, 27(S2): 1-5.

[7]邓素清,汤燕冰.浙江海区赤潮发生前期气象因子的统计分析[J].科技通报, 2005, 21(4): 386-391.

[8]任湘湘,何恩业,李海,等.珠江口赤潮生成的天气分型研究[J].海洋预报, 2007, 24(3): 46-58.

[9]叶君武,周丽琴,陈淑琴,等.舟山海域赤潮气象因子特征分析[J].海洋预报, 2009, 26(4): 76-82.

[10]衣立,张苏平,殷玉齐. 2009年黄海绿潮浒苔爆发与漂移的水文气象环境[J].中国海洋大学学报(自然科学版), 2010, 40(10): 15-23.

[11]梁松,钱宏林,齐雨藻.中国沿海的赤潮问题[J].生态科学, 2000, 19(4): 44-50.

[12] Nicklish A, Shatwel T, Köhler J. Analysis and modeling of the interactive effects of temperature and light on phytoplankton growth and relevance for the spring bloom[J]. Journal of Plankton Research, 2008, 30(1): 75-91.

[13]徐丽丽,龚茂珣,徐婷婷,等.东亚气候异常与东海赤潮发生频次的关系研究[J].海洋预报, 2013, 3(5): 8-14.

[14]邹涛,叶凤娟,刘秀梅,等.天津近海赤潮发生的环境条件分析[J].海洋预报, 2007, 24(4): 80-85.

[15]国家海洋局南海分局、中山大学、暨南大学.大鹏湾环境与赤潮的研究[M].北京:海洋出版社, 1996: 1-108.

Comparison analysis of two Red Tide processes under the similar meteorological conditions in western BoHai Bay

DUAN Yu-hui1, 2, WANG Wen1, JING Hua2,GUO Zhi-qiang3

(1. College of Atmospheric Sciences, Nanjing University of Information Science and Technology, Nanjing 210044 China;

2. Hebei Meteorological Observatory, Shijiazhuang 050021 China; 3.Baoding Meteorological Observatory, Baoding 071000 China)

Abstract:Based on automatic weather station data, NCEP/NCAR 1°×1°analysis data, weekly mean of sea surface temperature and the conventional observations, the two red tide processes under the similar meteorological conditions which occurred in western BoHai Bay were diagnostically analyzed. The results shows that:(1)The two high impact red tide processes both occur in the period of late spring and early summer which is the red tide high-incidence season, and more than ten days in duration. (2) For the early stage of red tide outbreak, the influence of warm and wet air current forms moderate rainfall. The weekly mean of sea surface temperature is obviously rising in western BoHai Bay, and the SST is more than 16.2℃. The bay of red tide occurrence is controlled by the SST warm ridge, which shows a significant indication for the potential forecast of red tide process. (3) Rapidly increasing temperature below 850 hPa level, the enhancement of southwestern warm and wet air current on ground layer and the obvious convergence of south wind and southeast wind which are less than 6 m/s in western BoHai Bay, are beneficial to the marine plankton accumulation and the sudden reproduction in western BoHai Bay, which are the important meteorological factors for the red tide formation.

Key words:western BoHai Bay;Red Tide process;meteorological factors;diagnostic analysis

作者简介:段宇辉(1984-),男,工程师,主要从事海洋天气预报工作。E-mail:luoricangbai@163.com

基金项目:公益性行业(气象)科研专项(GYHY201106006);河北省气象局科研开发重点项目(12ky01)

收稿日期:2014-06-03

DOI:10.11737/j.issn.1003-0239.2015.01.010

中图分类号:X55

文献标识码:A

文章编号:1003-0239(2015)01-0063-07