沿海警戒潮位核定技术问题探讨

2015-03-10黄锦林张婷李嘉琳广东省水利水电科学研究院广东广州510635河口水利技术国家地方联合工程实验室广东广州510635

黄锦林,张婷,李嘉琳(1.广东省水利水电科学研究院,广东广州510635;2.河口水利技术国家地方联合工程实验室,广东广州510635)

沿海警戒潮位核定技术问题探讨

黄锦林1,2,张婷1,2,李嘉琳1,2

(1.广东省水利水电科学研究院,广东广州510635;2.河口水利技术国家地方联合工程实验室,广东广州510635)

摘要:在沿海警戒潮位核定工作中,为了提高技术人员对新颁布实施的《警戒潮位核定规范》(GB/T 17839-2011)的理解和把握,文章针对核定岸段选取、设计高潮位推算、设计波浪及波浪爬高计算、警戒潮位修正值计算、警戒潮位颁布等技术问题进行探讨,给出了规范使用的建议。

关键词:警戒潮位;核定岸段;设计潮位;设计波浪;警戒潮位修正值

1 引言

警戒潮位类似于江河湖泊沿岸设置的警戒水位,是指沿海地带防护区沿岸可能出现险情或潮灾,需进入戒备或救灾状态的潮位既定值,是海岸防汛工作的一个重要技术指标,是海洋预报部门发布风暴潮预报、警报的重要参考,是各级政府防潮减灾指挥决策的重要依据。我国目前沿海警戒潮位大多是在上世纪90年代中期至21世纪的前5年核定的,近年来海洋灾情影响规律发生变化,沿海各地海堤设施标准不断提高,海洋设施与海洋防护工程日新月异,现行的警戒潮位已无法适应新形势下海洋防灾减灾工作的需要。国家海洋局已从2012年起在我国沿海开展重点岸段的警戒潮位核定工作,计划通过3年左右时间完成沿海约300个主要岸段的警戒潮位核定,目前沿海省份已陆续组织开展警戒潮位核定工作。

沿海警戒潮位核定要求按照《警戒潮位核定规范》(GB/T 17839—2011)进行,该标准已于2011年12月30日发布,2012年1月1日实施,该标准适用于我国陆地和岛屿的海岸、河口海域岸段及感潮河段警戒潮位的核定。《警戒潮位核定规范》(GB/T 17839—2011)代替了原来使用的《警戒潮位核定方法》(GB/T 17839—1999),新规范与老规范相比,增加了“警戒潮位分级”、“核定范围”、“核定要求”、“波浪爬高”、“警戒潮位修正值核定方法“等技术内容,同时也对部分内容和条款进行了相应的修改。由于没有条文说明,技术人员在使用新规范开展沿海警戒潮位核定工作时,对有关内容的理解和把握会存在一定的偏差。本文结合新规范的学习,对有关技术问题进行探讨,希望能对警戒潮位核定工作有所帮助。

2 核定岸段选取

沿海地区警戒潮位是相对核定岸段风暴潮防御能力而定,岸段防御能力高的,警戒潮位相应也更高;岸段防御能力低的,则警戒潮位相应更低。按照新规范要求[1],警戒潮位核定应从岸段实际防御能力出发,以重要岸段为主,兼顾一般岸段,同时考虑区域规划,具有一定的前瞻性。警戒潮位核定前应进行岸段等级划分,根据防护区社会经济属性,岸段分为特别重要岸段、重要岸段、较重要岸段和一般岸段4个等级。要以沿海县(县级市、区)辖区内海岸、岛屿及感潮河段为核定基本范围,各沿海县(县级市、区)应至少设定一套警戒潮位。在核定岸段选取时,需遵循的一个重要原则就是核定岸段的代表性,选取的岸段应能够代表沿海地区一定范围的潮汐、海浪、风暴潮等情况。

我国海岸线漫长,沿海地区北起辽宁鸭绿江口,南至广西北仑河口,大陆海岸线总长约1.8×104km,岛屿海岸线总长约1.4×104km。经过多年建设,我国沿海已建成了较系统的防风暴潮工程体系,已建海堤13830 km,一般保护区防风暴潮标准达10—20年一遇,重点保护区达50年一遇,城市段达50—100年一遇,重要技术经济开发区达200年一遇。在进行沿海地区警戒潮位值核定时,必须收集并分析核定岸段沿岸海堤的实际防潮标准。

海堤作为沿海地区重要的防潮工程设施,其防潮标准是根据防护对象的防潮标准分析确定的[2]。如果防护区范围较大,且各类防护对象可以分别防护时,应采取分别防护的原则设堤防护。不同岸段的海堤工程按各自防护对象的重要程度和规模,由防护对象的防潮标准来确定自身防潮标准。同一封闭区的海堤工程,防潮标准应一致;不同封闭区的海堤工程,由于防护对象的不同,防潮标准可能存在差异。因此,对沿海县(县级市、区)而言,警戒潮位值应是针对特定岸段而言的,当只设定一套警戒潮位时,应根据防护区的不同分别选择不同典型核定岸段,结合防护区岸段水文气象差异、地形地貌差异、防御能力差异以及岸段重要性差异等要素,分别计算分析不同典型核定岸段的警戒潮位值,选取其中较不利的(较低的)值作为该县(县级市、区)的警戒潮位。

3 设计高潮位推算

按照规范要求,潮位资料要求换算到1985国家高程基准,收集的潮位资料应包括相关的历史观测、调查和统计资料,并应有核定工作前形成的最新资料。潮位资料收集以后,要对资料的真实性、准确性和完整性进行审查,发现疑误应及时进行核实、鉴别和修正。对于设计高潮位(不同重现期高潮位),规范附录D给出了相应的计算方法。其中设计高潮位频率分析的线型,规范规定宜采用第Ⅰ型极值分布律,也可采用皮尔逊Ⅲ型频率曲线[1]。由于《警戒潮位核定规范》既适用于我国陆地和岛屿的海岸警戒潮位的核定,也适用于河口海域岸段及感潮河段警戒潮位的核定,且规范对于频率分析线型选择使用的是建议、推荐性质的用词“宜”,因此,频率分析究竟采用何种线型值得研究。据验证,河口海域岸段及感潮河段一般以皮尔逊Ⅲ型拟合较好,海岸港口和岛屿岸段一般符合第Ⅰ型极值分布律,核定岸段设计高潮位频率分析的线型可考虑按此原则来选择。

规范给出了4种情况下的设计高潮位分析方法,包括:(1)不少于20年连续实测潮位资料;(2)5—20年连续实测潮位资料;(3)1—5年连续实测潮位资料;(4)1个月以上、1年以下连续实测潮位资料。由于沿海潮位测站有限,在很多情况下核定岸段的设计高潮位都要通过附近长期潮位观测站资料来推算得出。当采用附近潮位测站作为参照站来推算核定岸段设计高潮位时,应注意两站之间的潮汐性质要相似,而且两站之间受河流径流(包括汛期)影响和增减水的影响要近似。一般情况是潮汐性质相差较大时相关性不好,潮差相差太大时相关性不好,不受径流影响的海岸点与河口点、感潮河段点相关性不好,同一河系一般相关性较好,同是半日潮的海岸点间相关性较好。潮汐性质的相似性可通过如下两种方法来判断[3]:(1)潮位过程线比较法,将待求岸段与邻近潮位观测站一个月以上短期同步每小时潮位分别点绘两条过程线,使两过程线的平均海平面重叠在一起,且使两过程线的高潮和低潮时间尽量一致,比较两过程线的潮形、潮差、日潮不等等情况;(2)高潮或低潮相关比较,以纵、横两坐标分别代表待求岸段与邻近潮位观测站的高潮位和低潮位,点绘一个月以上短期同步的逐次高潮位或低潮位,连绘成相关线,比较两地高潮位或低潮位的相关情况。如通过上述方法比较发现两站的潮汐性质相似,则可按规范所列方法来推算待求岸段设计高潮位。图1给出了某待求岸段临时潮位观测站与其邻近位置某潮位测站同步潮位过程线对比,可以看出两站的相似程度还是很高的,可以用该潮位测站的潮位资料推算待求岸段设计高潮位。

当核定岸段及邻近潮汐特性相似岸段无长时间序列潮位观测资料时,规范规定可根据该岸段连续20年以上的历史天气数据资料,每年选取3—5次可能影响最大的灾害性天气过程,利用成熟的数值模拟方法反演推算并遴选出历史上可能出现过的年极值潮位。模拟过程中的计算极值可利用已有的短期序列潮位值或邻近岸段的潮位过程进行比对验证,水位计算平均误差要求小于20 cm。利用数值模拟方法推算出年极值潮位后,再通过排频分析或极值同步差比法确定设计高潮位。对于数值模拟方法,目前已有的较成熟的数值预报模式有:美国的SLOSH模式、英国的SEA模式、荷兰的DSCM模式、澳大利亚的GCOM2D/3D模式、加勒比海地区的TAOS、丹麦的MIKE12、荷兰的DELFT3D 等[4];我国在“七五”、“八五”、“十五”和“十一五”国家科技项目的支持下,也已建立了风暴潮数值预报业务化系统,并应用于风暴潮预报当中,在实际运用中结果较好[5]。在实际工作中,可利用这些成熟的风暴潮数值预报商业模型或业务化系统来进行计算分析。

图1 某潮位测站与某临时潮位测站同步潮位过程线对比

4 设计波浪及波浪爬高计算

《警戒潮位核定规范》(GB/T 17839—2011)附录E给出了正向来波在单一斜坡上的波浪爬高计算式和带有平台的复合斜坡堤的波浪爬高计算式,同时给出了当堤坡坡率m≥1时、来波波向线与堤轴线的法线成β角时波浪爬高调整系数Kβ的取值(见表1)。

表1 斜向波波浪爬高调整系数Kβ值

要按照附录E公式计算斜坡上的波浪爬高,首先必须计算出斜坡前的设计波浪。波浪的大小和形状是用波浪要素来表示的,波浪的基本要素包括:波高、波长、波周期等。设计波浪的标准包括两个方面:(1)设计波浪的重现期标准;(2)设计波浪的波列累积频率标准。设计波浪的重现期是指某一特定波列平均多少年出现一次,它代表波浪要素的长期统计分布规律;设计波浪的波列累积频率是指其在实际海面上不规则波列中的出现概率,它代表波浪要素的短期统计分布规律。累积频率波高指不规则波列中按由大到小次序排列,位于某一累积频率的波高。

设计波浪要素以波浪实际观测资料统计得来的最为准确,当核定岸段附近有波浪观测资料时,应利用观测资料推算设计重现期波高。对于长期波浪观测资料(观测年数不少于20年),可采用皮尔逊Ⅲ型频率曲线进行设计波高或周期的分析,当有条件时,也可以与实测资料拟合最佳为原则,选配极值Ⅰ型分布或其他理论频率曲线(对数正态概率分布、威布尔分布、泊松—耿贝尔复合极值分布等)确定不同重现期设计波浪。在频率分析取样时,应注意各年需使用同一波列累积频率的波浪要素,此外,在选择年最大波高时,可把主波向左右各一个方位22.5˚的资料包括在内。对于短期波浪观测资料,波高的设计频率可按公式(1)计算。用短期测波资料进行频率分析时,一般采用不分方向的,全部或日最大波高值作为样本,且要求实测波浪资料中一定要包含有台风大浪或寒潮大风等引起的大浪资料,这样得出的结果才较为准确。

式中:Pb为重现期为b年的设计频率;a为波浪实测资料的年数;n为波浪观测的总次数。

当核定岸段附近无波浪观测资料时,一般是利用风速资料推算设计重现期风速,假定风与浪完全相关,按莆田海堤试验站公式(2)和公式(3),由成浪要素(风速、风区、水深)确定波浪要素。这种方法原则上只适用于局部水域的波浪推算,此时风区较短,可不考虑风作用延时的影响。对于开敞海岸情况,可采用历史地面天气图等方法确定风场,再推算波浪要素。关于利用历史地面天气图推算波浪方法,可参照《海港水文规范》(JTS145—2—2013)。

式中:g为重力加速度,9.81 m/s2;Hˉ为平均波高,m;Tˉ为平均波周期,s;F为风区长度,m;V为设计风速,m/s;d为风区的平均水深,m。

波浪从深水传入浅水过程中,无论波高、波长、波速以及波浪的剖面形状等都将不断发生变化。促使波浪在浅水区发生变化的原因主要是水深变浅、地形复杂、海底摩阻、水流作用以及障碍物(岛屿、建筑物等)等的影响。波浪因受岛屿阻挡或地形影响,发生折射绕射现象;受海底摩阻影响,波浪衰减;随水深减小影响,波浪前峰变陡,可能发生破碎,破碎后的波浪有可能形成新生波,到达海岸或海堤。按波浪实测资料或风浪推算方法得到的波浪要素,一般还不是核定岸段位置的波浪要素,因此需利用浅水变形计算方法,计算出具体核定岸段位置的波浪要素。波浪浅水变形计算包括浅水校正、波浪折射、波浪绕射等,计算方法在文献[2]、[3]及有关的参考资料中均有介绍,可参照使用。

采用《警戒潮位核定规范》(GB/T 17839—2011)附录E公式进行波浪爬高计算时,涉及到经验系数Kv和爬高累计频率(累计频率系《警戒潮位核定规范》中的提法,一般也称作累积频率)换算系数Kp,经验系数Kv取值见表2,爬高累计频率换算系数Kp见表3。在表2中,计算时风速V的取值大小规范中没有明确规定,由于在警戒潮位核定中波浪爬高计算主要影响的是防潮设施受浪程度调整值,该值由2年一遇波浪爬高来求算,因此,按照文献[2]的相关规定,设计风速的重现期可采用与设计波浪相同的重现期,即采用2年一遇的设计风速进行推算,一些沿海警戒潮位核定报告将风速V取多年平均风速来进行计算是错误的。此外,在进行风速分析时,应分方向来进行频率分析[6]。对于爬高累计频率换算系数Kp的取值,规范中也没有相应的规定和说明,按照文献[2]的规定,在确定海堤堤顶高程进行波浪爬高计算时,海堤按不允许越浪设计时累计频率取2%,按允许部分越浪设计时取累计频率取13%。考虑到2年一遇的波浪爬高一般不大,远低于沿海海堤的设计标准,海堤不会出现越浪情况,因此,累计频率可考虑按不允许越浪设计来取值,即2年一遇波浪爬高的累计频率换算系数Kp取P=2%相应值,一些沿海警戒潮位核定报告中将2年一遇波浪爬高累计频率换算系数Kp取P= 50%值的做法也是错误的。

表2 波浪爬高计算经验系数Kv

表3 爬高累计频率换算系数Kp

5 警戒潮位修正值计算

在警戒潮位核定中,关键的计算参数是蓝色警戒潮位修正值Δhb和红色警戒潮位修正值为△hr,Δhb与Δhr分别由下列两式确定:

式中:Δhb为蓝色警戒潮位修正值,cm;Δhr为红色警戒潮位修正值,cm;h1为防潮设施受浪程度调整值,cm;h2为防潮设施建设标准调整值,cm;h3为岸段重要程度调整值,cm。

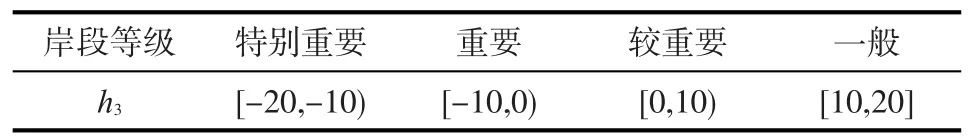

在利用公式(4)和公式(5)推求Δhb与Δhr时,防潮设施受浪程度调整值h1和岸段重要程度调整值h3均相同(h1取值方法见表4,h3取值方法见表5),但防潮设施建设标准调整值h2有所不同(h2取值方法见表6)。对蓝色警戒潮位而言,表6中“Δ”为堤顶高程(或岸段顶高程)与蓝色警戒潮位对应的2—5年重现期高潮位HS的差值(cm);对红色警戒潮位而言,公式(5)仅适用于有堤岸段,当核定岸段有堤时,表6中“Δ”为堤顶高程与核定岸段所有防潮海堤实际防潮标准所对应重现期高潮位的最低值Hd的差值(cm),当核定岸段无堤时,红色警戒潮位不再按公式(5)确定,可取核定岸段历次重大风暴潮灾害期间高潮位的最低值。

Δhb与Δhr是反映核定岸段特性的综合调整值,需分析核定岸段历次潮灾的风、浪、潮等自然因子、实际防潮能力及防护区社会、经济等情况综合确定。在实际计算时,对h1而言,当核定岸段受浪程度为较重、一般或轻微状况时,h1可根据2年一遇波浪爬高R的大小由表2内插确定,当核定岸段受浪程度为严重时,h1直接取-15%R;对h2而言,当Δ为1.25—1.99 m或2.00—2.99 m时,由表6采用内插确定,当Δ≤1.24 m时或Δ>3.0 m时,如堤前有工程消浪或生物消浪措施,堤顶或堤背坡防护良好,堤后排水设施完备,堤顶设有防浪墙的,可考虑取大值,反之取小值;对h3而言,由于各岸段等级对应的都是一个区间值(10 cm),在进行海岸警戒潮位核定时,当岸段等级依据防护区情况确定后,对处于同一岸段等级的核定岸段,可根据其防护区重要性的相对差异通过排序来取值,重要性相对更高的取大值,反之取小值。需要强调的是,由于沿海软基范围广,海堤建成后沉降问题严重、沉降量大,因此,在确定h2时,Δ要按堤顶现状高程来取值。核定岸段的警戒潮位值算出后,要在对历史潮灾及相应的潮高进行统计分析的基础上,判断核定的警戒潮位是否合适,如不适合,应重新调整Δ hb和Δ hr,直至适合。

表4 防潮设施受浪程度调整值h1(单位:cm)

表5 岸段重要程度调整值h3(单位:cm)

表6 防潮设施建设标准调整值h2

6 警戒潮位颁布

沿海警戒潮位分为蓝色警戒潮位、黄色警戒潮位、橙色警戒潮位、红色警戒潮位4个等级(说明见表7),当蓝色警戒潮位和红色警戒潮位确定以后,如红色警戒潮位与蓝色警戒潮位核定值之差大于等于50 cm,则要按照规范要求由蓝色警戒潮位和红色警戒潮位推求黄色警戒潮位与橙色警戒潮位,核定的四色警戒潮位单位为cm,必须取整数,且应统一换算到1985国家高程基准。

表7 四色警戒潮位说明

核定岸段的警戒潮位确定以后,经征求意见、评审验收通过后,应及时报县或县以上人民政府颁布实施。按照国家海洋局2012年修订的《风暴潮、海浪、海啸和海冰灾害应急预案》[7],风暴潮灾害应急响应分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四级,分别对应特别重大海洋灾害、重大海洋灾害、较大海洋灾害、一般海洋灾害,颜色依次为红色、橙色、黄色和蓝色。对于海洋预报机构而言,要准确预报沿海风暴潮灾害,适时启动风暴潮灾害应急响应,必须准确获得沿海潮位观测站点的警戒潮位值。因为对于一般的岸段而言,由于没有潮位观测点,是很难实现警戒潮位预报的。因此,当核定岸段的四色警戒潮位确定以后,要利用核定岸段与作为参照站、相关性好的邻近潮位观测站潮位相关关系,在颁布核定岸段四色警戒潮位的同时,也相应颁布邻近潮位观测站所对应的四色警戒潮位值,以便于预报和预警。在颁布警戒潮位时,高程系统除采用1985国家高程基准外,最好还能根据当地使用习惯,给出本地普遍采用的高程系统警戒潮位值。

7 结语

警戒潮位核定是建设沿海地区预报减灾体系,支撑政府部门发布风暴潮灾害预报预警并正确判断和应对险情,提高沿海地区防汛减灾能力的一项重要基础性工作。目前,我国沿海地区正按照《警戒潮位核定规范》(GB/T 17839—2011)及国家海洋局下发的《警戒潮位核定管理办法》要求,开展新一轮的沿海警戒潮位核定工作。警戒潮位核定工作资料要求新、计算要求准、任务要求高,四色警戒潮位值一旦确定,将在一段时间内影响沿海地区广大人民的生产和生活,从事该项工作的技术人员必须认真对待。由于沿海海洋经济带的快速发展,沿岸防潮设施、人口密度、海岸带开发等状况随时都在发生变化,因此,规范要求警戒潮位应每5年核定一次,并要求若发现与防潮减灾不相适应的应及时重新核定。随着全球气候变暖、海平面上升,灾害性海洋事件发生的频度会越来越高,沿海地区应进一步完善潮位测站建设,加强潮位监测与预报,不断总结经验,提高警戒潮位核定水平,确保在风暴潮灾害来临时能及早、准确地发布风暴潮灾害预警信息,保障沿海地区人民的生命财产安全和正常的生产生活秩序。

参考文献:

[1]中华人民共和国国家标准GB/T17839—2011.《警戒潮位核定规范》[S].北京:中国标准出版社, 2012.

[2]中华人民共和国水利行业标准SL435—2008.《海堤工程设计规范》[S].北京:中国水利水电出版社, 2008.

[3]中华人民共和国交通行业标准JTS145—2—2013.《海港水文规范》[S].北京:人民交通出版社, 2013.

[4]董剑希,付翔,吴玮,等.中国海高分辨率业务化风暴潮模式的业务化预报检验[J].海洋预报, 2008, 25(2): 11-16.

[5]宋学家,刘钦政,王彰贵,等.海洋环境预测中的关键科学问题[J].海洋预报, 2005, 22(S): 7-16.

[6]黄锦林,江洧.海堤工程设计中风速问题的探讨[J].广东水利水电, 2004, (1): 31-33.

[7]国家海洋局.风暴潮、海浪、海啸和海冰灾害应急预案[R].北京:国家海洋局, 2012.

Discussion on technical problems for the determination of coastal warning tide level

HUANG Jin-lin1,2, ZHANG Ting1,2, LI Jia-lin1,2

( 1. Guangdong Research Institute of Water Resources and Hydropower, Guangzhou 510635 China;2. National Engineering Laboratory of Estuary Hydropower Technology, Guangzhou 510635 China )

Abstract:In order to improve the understanding of technicians on the new scheme“Specification for warning tide level determination (GB/T 17839-2011)”during the determination of coastal warning tide level, some technical problems were discussed in this paper, such as selection of the coastal segments for determination, calculation of the design high tide level, calculation of the design wave and wave run-up, calculation of the correction value of warning tide level , promulgation of the warning tide level and so on. Some suggestions for application of the new specification were also given in this paper.

Key words:warning tide level; coastal segments for determination; design tide level; design wave; correction value of warning tide level

作者简介:黄锦林(1971-),男,教授级高工,博士,主要从事水利水电工程及防洪减灾研究工作。E-mail:hjl@gdsky.com.cn

基金项目:广东省第一批应急管理研究课题(0803)

收稿日期:2014-02-11

DOI:10.11737/j.issn.1003-0239.2015.01.004

中图分类号:P731.23

文献标识码:A

文章编号:1003-0239(2015)01-0026-07