西藏农牧区反贫困存在的问题与对策*

2015-03-10杨阿维张建伟

杨阿维,张建伟

(1.西藏大学财经学院,拉萨 850000;2.西藏大学经济与管理学院,拉萨 850000)

1 问题的提出

习近平总书记在河北阜平考察时指出:“全面建成小康社会,最艰巨最繁重的任务在农村、特别是在贫困地区。没有农村的小康,特别是没有贫困地区的小康,就没有全面建成小康社会”。西藏是全国11个贫困省 (市、区)中贫困发生率最高的省份,也是集全区整体划入贫困的片区,在全国14个连片特困地区中面积最大,其贫困人口主要是农牧民。2011年国家扶贫标准从1 700元增加到2 300元后,西藏的贫困人口从2010年的50.2万增加到83.3万人,进入返贫状况。西藏“十二五”时期的扶贫开发目标是使西藏农牧区贫困人口占总人口比重下降到12%以下[1]。研究西藏农牧区贫困问题,必须从西藏特殊的生产生活环境出发,以2010年2 300元的人均纯收入为基本依据,以西藏农牧区农牧民物质占有量和幸福指数为参考标准,以西藏农牧民生活质量的提高为目标来摆脱贫困。

西藏农牧区贫困已从全局贫困进入区域性贫困时期,绝对贫困人口相对集中地分布在:边境和人口较少民族聚居区;地方病高发区;高寒牧区;藏东深山峡谷区;藏中农牧结合部。根据陈浩的反贫困理论,西藏农牧区贫困不能用区域间的民族经济制度差异来解释,也不能用区域间的民族族裔人口资源禀赋来解释,只能用不同区域间自身的社会经济条件、自然条件和历史积淀的差异来解释西藏农牧区贫困问题。长期以来,由于西藏农牧区生存环境差,经济发展不平衡,生产能力弱,因病、残、老等因素致贫人口数量相对比较多,特别是贫困面积广,贫困程度深,扶贫成本高、难度大,人力资本没有充分发挥作用,成为制约西藏农牧区发展的关键因素。

2015年中央一号文件剑指“三农”新挑战,破解“三农”着力点,要求解决三农问题必须使人地充分结合,提出“四个如何,五个‘新’”。在经济增速放缓的情况下,农牧民收入主要靠打工收入,增长前景不容乐观;在家庭经营性收入方面,农牧业生产成本上升与大宗农畜产品价格低迷相抗衡。新常态下如何使农牧民持续增收,缓解农牧民贫困,使农牧民生活富裕,对于农牧民人口占地区总人口近3/4的西藏来说,无疑是一种挑战。系统地分析西藏农牧区贫困问题,探索适合西藏贫困农牧区自然、经济和社会发展特点的扶贫开发模式,对于西藏经济的可持续发展及建设社会主义新农村具有重要的理论意义与实践意义。

2 国内外研究进展

目前对于贫困的研究理论主要有:罗格纳·纳克斯(1953)提出的贫穷的恶性循环理论,认为发展中国家在宏观经济中存在着供给与需求两个恶性循环。纳尔逊 (1956)认为发展中国家人口增长是阻碍收入的原因,人均收入水平低引起低收入水平均衡陷阱,所以摆脱贫困在于控制人口[2]。西奥多·舒尔兹(1979)提出的穷人经济学,认为大多数穷人从事种植业,只有通晓农业经济学才能了解穷人经济学。阿瑟·刘易斯(1996)认为小范围的贫困人口居住的独特性,会形成贫困亚文化[3]。西方经济学家的“唯资本论”认为资本的形成是经济发展的约束条件与决定性因素。西方理论促进资本形成与收入趋于均衡的理论及模型,对于发展中国家经济发展来说,特别是反贫困的实践起到了积极作用。

国内对于贫困问题的研究,主要是介绍与评价西方的贫困理论、政府利用财政政策与货币政策等帮助贫困地区脱贫。目前针对区域性的扶贫或者将农牧区贫困问题作为一个系统去分析并在实践基础上的具体指导模式相对较少,甚至没有明确的脱贫模式来解决贫困问题。由于受城乡二元结构的影响,特别是差异化的户籍管理制度,收入指标与贫困指标也出现差异化,甚至享有不同的社会福利。

研究西藏贫困的一些学者主要认为西藏的贫困源于:一是恶劣的自然条件;二是人力资本的薄弱。王黎 (2010)指出,西藏农牧区扶贫开发面临着许多困难,她总结为以下几个方面:第一,生态环境脆弱,自然灾害频繁,贫困区域分散,地方病严重,加上交通不便、信息闭塞致使扶贫成本较高。第二,农牧区交通、通讯、水电等基础设施落后严重制约西藏经济社会发展。第三,社会闭塞,市场化程度低,致富能力弱等也是扶贫开发中面临的问题。魏小文,朱新林 (2012)指出,气候恶劣,生产生活条件严酷,自然因素和人为因素使草场退化严重,区位因素限制导致公共设施投入不足,冰雹、塌方、雪灾、泥石流等自然灾害导致返贫现象严重,大骨病、高血压、肺心病、心脏病等高原病致使返贫现象频发。

西藏农牧区人力资本低下,人地矛盾严重,农牧民增收意识薄弱,人力资本流转缓慢。西藏贫困呈现以下几类贫困状况:环境恶劣型、优质资源短缺型、积弱型。环境型贫困受到客观的自然环境影响;优质资源短缺型贫困是缺乏现代化市场、科技、人力资本、投融资能力等软资源;积弱型贫困是由于西藏经济发展起步晚、基础设施薄弱,人口素质普遍较低、生产生活观念落后等因素形成的积弱型贫困。研究认为除了特殊的自然环境、历史条件和社会资源的影响导致西藏农牧区贫困以外,主要原因还有:一是城乡收入差距过大;二是人口素质、生产要素水平不高;三是农牧区公共服务水平不到位;四是产业发展模式不健全。

3 西藏农牧区贫困现状与存在的问题

3.1 贫困程度深与脱贫难度大相互交织

自1978年到2005年,中国的农村贫困线从100元提高了5.83倍。中国现行的是1986年农村贫困线计算农村贫困标准,以基本生存需求为核心的生存绝对贫困为基础。基本生存需求包括:满足最低营养标准 (2 100大卡)的基本食物需求和最低限度的衣食住行及其它社会服务的非食品消费需求。前者为食物贫困线,后者为非食物贫困线,二者之和就是贫困标准 (国家统计局农调总队,2000)。现行中国政府统计的农村贫困人口数量相当保守,不能完全反映中国农村的实际贫困状况。

西藏自1994年开始实施有计划、有组织、有规模、有目标的扶贫开发以来,制定调整过3次扶贫标准。《西藏自治区扶贫攻坚计划》第一次制定了农区扶贫标准为600元、牧区扶贫标准为700元、半农半牧区扶贫标准为650元,对应的农牧区扶贫对象约48万人。第二次是2001年,西藏自治区党委、政府制定了农牧民人均纯收入1 300元的扶贫标准,对应的扶贫对象为农牧区贫困人口148万人。经过“十五”和“十一五”时期的不懈努力,按照农牧民人均纯收入1 300元的标准,全区贫困人口由2000年的148万人下降到2010年底的16.8万人。第三次是2006年,随着物价及消费价格指数的变化,西藏扶贫标准由1 300元调整到1 700元,对应的农牧区贫困人口为96.4万人。但由于西藏生态环境恶劣,自然灾害频繁,基础设施落后,生产生活条件差,扶贫开发的难度大、成本高,2010年全区农牧民人均纯收入仅为4 139元,不到全国农村人均纯收入水平的70%。特别是农牧区自然条件恶劣、传统观念、生产方式原始、自然经济体制、生产技术落后、宗教意识强烈等严重制约着生产力的进步,农牧区成为西藏扶贫攻坚的主战场。

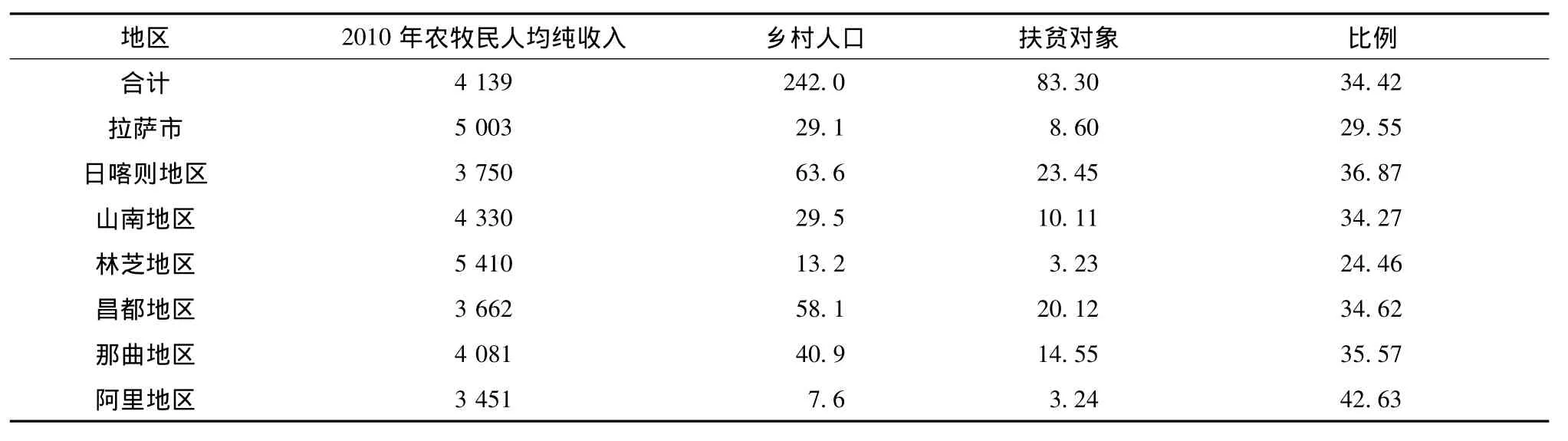

“十二五”时期,扶贫开发把农牧民人均纯收入2 300元 (2010年不变价)作为新扶贫标准,对应农牧区人口为2010年底的83.3万人,占农牧区总人口的34.42%,把扶贫标准以下具有劳动能力的农牧区人口作为扶贫对象 (表1),把农牧区贫困地区作为扶贫开发的范围。

表1 西藏自治区2010年2 300元以下扶贫对象地 (市)情况 元、万人、%

表2 2006~2010年西藏自治区扶贫开发资金统计 万元

贫困人口分类情况:83.3万低收入对象包括4类群体:

第一类是无劳动能力无收入,属于五保对象,由社会、民政部门供养;

第二类是缺乏劳动能力的群众,划为低保对象,按农村低保政策对待;

第三类是有劳动能力但人均纯收入仍然低于最低生活保障标准的农牧民群众,属于扶贫低保对象,可享受低保与扶贫两项政策待遇,做好政策衔接与兑现;

第四类是家庭年人均纯收入高于最低生活保障标准但低于新扶贫标准的群众,属于专项扶贫开发重点对象,享受专项扶贫开发的相关政策。

将第三类群体和第四类群体,划为专项扶贫开发对象。

3.2 自然灾害频繁与返贫率高交织存在

西藏地处青藏高原腹地,平均海拔高,自然条件差,气候恶劣,雪灾、水灾、风灾、雹灾和泥石流等灾害多发易发,形成了“三年一小灾、五年一大灾、年年都有灾”的规律,农牧业发展与生态环境保护的矛盾突出,其发展受到环境的严重制约。自然灾害的发生严重威胁着农牧业发展,农牧业是农牧民收入的主要渠道,在全区农牧业生产中,传统生产方式占有相当比重,占全区近80%的农牧区人口,创造的产值仅占全区生产总值的14.5%,广大农牧民长期与自然灾害抗争,农牧业生产长期处于抗灾与灾后重建的循环之中,以致因灾返贫率高,巩固扶贫成果难。贫困家庭底子薄、积累少、实力弱,抵御自然灾害能力低,靠天吃饭的状况仍未根本改变,因灾、因病返贫率高。全区返贫率平均达到20%以上,易灾多灾频发区达到30%以上,局部灾区已高达50%以上。

3.3 区域发展差距大与贫困人口分布广相互交织

如果按2 300元的新扶贫标准计算,西藏的贫困人口已达到83.3万人,占整个农牧区总人口的34.42%。西藏贫困地区不仅具有地处偏僻、地域广阔、居住分散、交通不便的特性,同时还具有组织化程度较低、建设成本较高的特性。根据地区购买力评价测算,西藏与内地成本差异1:0.55,扶贫开发效益远远低于内地省市。西藏区域内部发展不平衡、不稳定、不协调,拉萨市、林芝地区发展条件较好的地区,低收入人口比例较小;阿里、那曲、昌都、日喀则等发展条件较差的地区,低收入人口比例较大,如日喀则地区南木林县的贫困发生率高达46%。腹心地区、城镇周边区域,低收入人口比例较小;边境地区、远离城镇的偏远山区,低收入人口比例较大。

3.4 贫困代际传递现象严重

在西藏农牧区同样存在贫困代际传递现象,即父母亲为贫困者,他们的子女依旧贫困这种不良状况。首先,西藏农牧民由于受教育水平普遍较低,自身的综合素质没有得到有效地提高;其次,少数民族地区的民族区域自治政策对人口的发展没有出台相应的抑制政策,使得在农牧区出现“贫困者多育”现象,而导致农牧区贫困代际传递现象尤为严重;第三,受到宗教思想的束缚,“等、靠、要”的思想根深蒂固,促使农牧民在生产、生活领域缺乏创新性和积极性。

3.5 农牧民增收渠道狭窄

西藏农牧民增收渠道单一,农牧业发展基础薄弱,规模化种养殖业起步晚,农牧民生产力低下,传统农牧业生产比重较大;产业发展滞后,布局小而散,产业链条较短,市场竞争能力不强。贫困地区较为落后,特别是现代服务业,吸纳就业空间狭小,加之农牧民素质低,劳动技能差,外出打工就业困难,外部增收渠道不广。

3.6 促进发展成本较高

西藏贫困地区不仅具有地处偏僻、地域广阔、居住分散、交通不便的特性,同时还具有组织化程度较低、建设成本较高的特性。根据地区购买力评价测算,西藏与内地成本差异1:0.55,扶贫开发效益远远低于内地省市。加之贫困人口贫困程度深,治理难度大,致贫原因复杂,进一步增加了扶贫开发成本。“十二五”期间,扶贫开发将安排整乡推进72个,占该区域乡镇数的24.16%。

3.7 反贫困目标和任务艰巨

西藏农牧区存在民族矛盾和社会基本矛盾的双重挑战,要做好新阶段的扶贫开发,面临着维护稳定与反分裂斗争同步开展,贫困地区快速发展与生态环境保护协调推进,基本公共服务与人民生产生活水平同步提高等繁重任务,这些新情况、新问题,需在扶贫开发实践中进一步创新提高。

4 解决西藏农牧区贫困的政策建议

4.1 人口的可持续发展模式

首先,进行教育培训,提高人口素质;其次,控制人口良性增长。提高人口素质和控制西藏农牧区人口的良性增长是西部贫困地区实施可持续发展战略的基本前提。

4.2 产业发展带动模式

4.2.1 创新机制

首先,依靠技术创新、制度创新和结构优化。其次,吸纳创新型人才,增强内在活力。第三,围绕国家政策,追求区域跨越式发展。

4.2.2 重点建设

首先,搭建信息化平台,实现信息资源共享;其次,提高农畜产品差异化程度,降低产品兼容度;第三,构建西藏农牧区金融风险投资体系,注重农村经济合作组织发展、培育和发展各类经济合作社公司、建立健全农牧民之间债务性融资体制、设立专门针对西藏农牧区经济发展的金融贷款的政策性银行来促进农牧区经济现代化。

4.2.3 注重农牧区经济合作组织的规模化、系统化、专业化、精确化发展

首先,发展产业集聚经济;其次,创新环境和技术;第三,系统专业化的形成,如图1所示。

图1 西藏农牧区产业发展模式

4.3 社会服务与扶贫治理模式

针对西藏农牧区基本住房困难、人口素质低下、地方病严重、医疗卫生条件缺乏的具体情况,以政府为主体的反贫困计划,基本内容是根据西藏农牧区人口分布特征、以全体贫困人口为扶持对象,通过社会服务实施区域性的物质援助和精神援助,向绝对贫困地区人口提供日常生活必需品,卫生设施、教育设施、基本住房、文化娱乐、技术培训等措施来缓解贫困,以促进贫困农牧区社会发展结构合理化。

首先,针对人均纯收入低于维持基本生活需要的食物贫困线的贫困人口,实施社会援助,解决基本生存问题;其次,建立农牧区最低生活保障制度;第三,实行分类救助,对于各个地区的不同类别的人群实行分类,“五保户”救助标准高于农村低保标准,老弱病残实行特殊的救助标准可以高于其他贫困人群;第四,加强基础设施建设,保障农牧区居民基本的通水、通电、通路、通邮、通电话等;第五,加大农牧区特困医疗救助的投入力度,切实解决农牧区居民看病难问题。

4.4 移民搬迁模式

西藏农牧区人口少,但是居住分散,农牧民长期沿袭着逐水草而居的传统游牧方式,整个牧区基本处于牧民家庭无固定住所,牲畜无棚圈、冬春季节无草料的生活状态,加上西藏农牧区的高寒气候和频繁的自然灾害,牲畜难以摆脱“夏饱、秋肥、冬饿、春死”的恶性循环,抵御自然灾害的能力弱,尤其是冬春季节的雪灾。所以建议移民搬迁模式转化为规模化安置移民,并完善移民地区的基础设施,切实解决贫困移民生活问题。

[1] 西藏自治区扶贫开发领导小组办公室.西藏自治区“十二五”时期扶贫开发计划.内部资料,2012,(4)

[2] Nurkse,Ragnar.“Problem of Capital Formation in Underdeveloped countries”.Oxford University Press,1953

[3] Lewis,Oscar.“Culture of Poverty”in Moynihan,Daniel P.On Understanding Poverty:Perspectives from the Social Sciences.New York:Basic Books,1969

[4] 陈浩.反贫困新论.北京:中国财政经济出版社,2001

[5] 西藏自治区统计局,国家统计局西藏调查总队.西藏统计年鉴2013.北京:中国统计出版社,2013

[6] 图登克珠,杨阿维,等.基于人力资本理论视角下西藏农牧区反贫困问题研究.西藏研究,2014,6:29~35

[7] 尹昌斌,程磊磊,等.生态文明型的农业可持续发展路径选择.中国农业资源与区划,2015,36(1):15~21

[8] 关爱兰,蔡燕琦.农村人力资本开发对农业经济发展的影响——基于中部省份的实证分析.中国农业资源与区划,2015,36(1):31~37

[9] 魏小文,朱新林.环境资源视角下西藏农牧民反贫困研究.技术经济与管理研究,2012,(2):124~128

[10] 王黎.关于西藏农牧区扶贫开发的几点思考,经营管理者,2011,(1)