我国西部农业产业化经营模式选择及构建路径研究*——基于贵州省调研分析

2015-03-10徐大佑万文倩

徐大佑,万文倩

(贵州财经大学,贵阳 550025)

1 我国农业产业化及经营模式

西方国家把农业产业化称为农业一体化,它最先起源于20世纪50年代的美国,以后在西欧、日本及其他国家被广泛推广。它是农业发展到一定阶段的必然产物,是实现农业现代化的有效途径[1]。哈佛大学工商管理学院的戴维斯 (John H.Davis)和金尔德伯格 (Ray A.Goldberg)于1957年在其著作《A Concept of Agribusiness》中首次论述了农业综合经营的概念,命名为“农工综合体”[2]。1983年罗纳德·克努森(Ronald·D·Knutson)在其著作《农业与粮食政策》一书中第一次详细地定义了农业产业化的概念并且对美国农业产业化组织模式进行了深入研究[3]。盖尔·克拉默(Gail·L·Grimmer)和克拉伦斯·詹(Clarence·W·Jensen)(1991)重点对美国农业一体化经营的组织模式进行了研究,并将其主要划分为纵向一体化和横向一体化。他们对农业产业化的研究使我们能够更加深入地了解农业产业化的发展历程,为农业产业化的广泛推广奠定理论基础[4]。

我国的农业产业化是在农村商品经济发展实践中创造出来,经各级总结完善的一种农村生产经营模式。它是以资源为依托,以市场为导向,以产品为龙头,以“公司+基地+农户”为主要形式,不同所有制形式的企业共同合作,达到生产布局规模化,农工商一体化,产供销一条龙的生产经营模式[5]。它和一般农业经营的不同点在于:农业产业化经营是由农业产业链条各个环节上多元经营主体参加的、以共同利益为纽带的一体化经营整体;农民与其他参与主体一样,地位平等,共同分享着与加工、销售环节大致相同的平均利润;而一般农业经营的经营范围只限于农业产业链中的某一环节[6]。

目前,我国农业产业化经营模式可以概括为下面7种模式:(1)龙头企业带动型的“龙头企业+农户”模式 (围绕一项产业或产品,以加工、运销、外贸企业为龙头,组织千家万户进行一体化经营);(2)专业市场带动型的“市场+农户”模式 (以市场为核心,通过建立完备的市场机制来带动周围区域化的专业生产和产加销一体化经营);(3)特色主导产业带动型的“特色产业+农户”模式 (从发展一村一品、一乡一业入手,逐步形成区域性社会化分工的经营形式);(4)服务组织带动型的“服务组织+农户”模式;(5)农业园区带动型的“农业高新技术园区、示范园+农户型”模式;(6)中介组织协调型的“农产联+企业+农户”模式 (以某种协会为依托,发挥农产品加工企业的联动效应,实现大规模生产和经营);(7)其他组织模式 (主要是以上几种模式衍生而出)[7]。但在实际生产中,由于各个地区的生产力发展水平以及科技成果各不相同,各个地区还是以一些非典型的农业产业化经营模式作为主要模式。

2 我国西部农业产业化经营模式现状特征

2.1 西部地区农业产业化经营背景

在西部,“老、少、边、穷、山”区较多,交通极不便利,自然条件又比较恶劣,虽然资源丰富,但利用率不高,经济发展落后。西部农业长期处于封闭和半封闭状态,尽管改革开放以来商品经济有了很大发展,但农业仍然是国民经济的薄弱环节。家庭联产承包责任制在一段时期内确实大大推动了西部农村经济的发展,但由于很难形成规模效益,农民生产经营具有较大盲目性。还有许多地区仍为粗放经营方式,劳动生产率很低,收益回报率不高。一家一户分散经营的小生产方式已经成为制约西部农业发展的瓶颈,再加上不少地方对农业实行多头分段管理,造成生产、加工、购销、服务等各个环节彼此分离,农业被分割得很难成为真正意义上的产业,农业比较利益下降。与二、三产业的增长速度差距日益扩大,导致西部农业很难适应自身向现代化大农业发展的要求,出现了一批小生产、高成本、低效益的穷村、穷乡、穷县,农业产业化便是这样一种背景下应运而生的。

2.2 西部农业产业化经营模式

由于西部地区的环境与地理条件的限制,使得山区、半山区、平原、高原等不同的地区有着不同的经营模式,而每一种经营模式又会有不同的搭建模式,是靠市场、农民自发、政策引导、政府扶持、龙头企业带动还是靠品牌农业,这些都取决于我国西部各地区的环境条件。

文章将我国西部的贵州省作为研究省份,选择了13个具有代表性的农区县市的农业产业化经营模式进行全面、深入、系统地调查研究。发放的调查问卷一共分为A、B、C 3种类型的问卷,其中针对农业专业大户共回收有效问卷59份 (A卷),针对农业专业合作组织共回收有效问卷40份 (B卷),针对农业龙头企业共回收有效问卷37份 (C卷)。3类农业组织的部分经营信息如表1所示。

表1 经营信息统计%

从表1中可以看出,农业大户生产资金来源中,个人 (合作社或公司自有资金)、银行或信用社贷款占据主导地位,累计比例达到69%;在销售农产品的主要渠道上,市场上销售比例最大;在获得信息服务的途径上,依照使用频率顺序从高到低,排名前3位的分别是自学,专家或农技员的指导以及电视、广播、报刊;农业大户最希望获得政策支持是政府资金 (或项目)扶持。而农业合作经济组织的生产资金来源中,个人 (合作社或公司自有资金)、银行或信用社贷款以及社员共同筹资累计比例达79%;组织获得信息服务的途径频数从高到低排名前3位的依次是:电视、广播、报刊,专家或农技员的指导,自学;组织在政策支持需求方面,按频数从高到低排名前3位的依次是:政府资金 (或项目)扶持,金融信贷扶持,农业信息和技术服务。农业龙头企业生产资金的来源主要集中在个人 (合作社或公司自有资金),银行或信用社贷款,亲戚朋友借款这3个主要方面;销售渠道上主要集中在公司等集团客户订购和超市订购上;获得信息服务的途径中,电视、广播、报刊占的比例最大;在希望获得政策支持方面,同农业大户及农业合作经济组织一样,公司层面将政府资金 (或项目)扶持,金融信贷扶持放在前两位。各农业组织的产业化经营模式类型如图1所示。

图1 产业化经营模式统计

通过对调研数据的汇总分析,可以看出我国西部传统农区农业经营模式存在一些问题,主要表现在以下方面:一是农业经营模式中生产资金依旧是以个人或是政府为主导,无多元化资金融资模式;二是农业产业化经营模式主要集中在公司+基地+合作社+农户,公司+农户两种模式上,相对于国内发展较早的农业产业化模式较落后;三是农产品销售渠道形式有限,农产品销售缺乏保障;四是获得信息服务的途径以自学为主,外部支持力量不够;五是对政策支持方面主要集中在希望获得资金扶持以及技术服务支持方面,这也从侧面反映出政府及外界支持力量薄弱,需要加强。欠发达地区由于其特殊性,也只有经过长期的探索之后才能找到合适的农业经营模式。

3 我国西部传统农区农业经营模式选择建议

通过上文的分析可以看出,我国西部传统农区农业经营还处于初级阶段,仍未完全上路,尚需加大力度。有必要不断探索,不断完善相应模式,找到合适的农业经营模式,以促进西部地区农业经济健康发展。由于我国西部传统农区的环境情况与其他地区的差别较大,土地资源相对较为薄弱,地形多以山地为主,这在一定程度上制约了以科技为发展目标的农业经营模式,因此在软环境与硬环境相结合的条件之下为我国西部农业经营模式选择给出一些建议。

3.1 因地制宜地发挥自身的比较优势,确定各农区的主导产业及农业经营模式

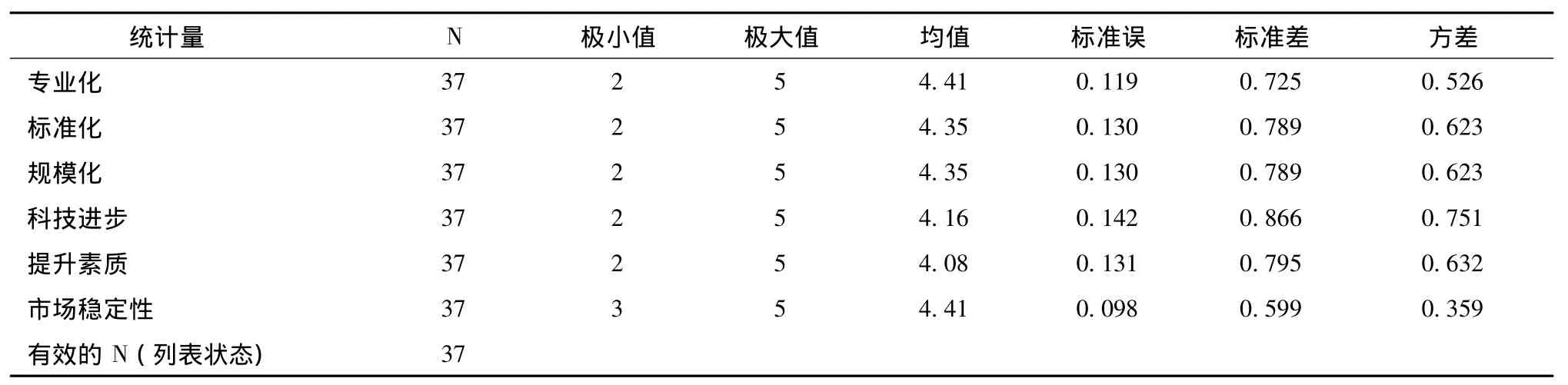

从我国西部地区的具体国情出发,依据自身的资源条件和经济的发展水平,因地制宜地采取农业产业化发展模式。在对贵州调研的37家龙头企业中,涉及农产品种植或加工的公司占65%,畜产品养殖或加工的占24%,茶、中药材等经济作物种植或加工的占19%;在公司当前采取的农业产业化经营模式中,采用公司+基地+合作社+农户的占46%,公司+农户的占35%,基地+农户的占14%,公司+合作社+农户的占8%,公司+专业协会+农户的占5%;龙头企业在促进农业的专业化、标准化生产、规模化生产,促进农业的科技进步,提升农民素质以及促进农产品市场稳定性方面的效果评价见表2。

从上述资料当中可以看出,龙头企业对直接带动农户起到很大的作用。当前我国农业经营模式大多较发达地区还是选择龙头企业的带动或者是建立品牌农业模式,这样的经营模式在发达地区已经具有较好的发展前景。如此看来,龙头企业主导模式对西部发展来说,不失为一种较为合理的方式,因为龙头企业的投入或许可以在很大程度上解决资金渠道与产品销售渠道的问题。但这并不绝对,在一些较为偏远的山村,必须要采取政府主导模式或农民主导模式。

表2 调研描述统计量

3.2 加强科技教育投入力度,为农业产业化发展积累科技人才储备

欧美一些发达国家在本国农业产业化经营过程中强调农业教育、科研和技术的推广普及,这对提高他们农业产业化体系的竞争力产生了很大的影响。比如荷兰建立了非常完备的农业教育体系,包括初等、中等、高等和大学4个层次。此外,还建有农业职业教育和技术培训系统。近些年来,我国西部经济的发展受到了国家的重视,在农林业方面的经济投入也相对地有所提高,但是并不足以保证农业产业化经营模式发展的需要。如在对贵州省3类农业组织中负责人文化程度的调研中,普遍存在受教育程度较低的经营者或负责人,结果如图2所示。

图2 3类农业组织负责人文化程度统计

从图2的基本情况现状分析来看,农业龙头企业负责人的平均文化程度高于农业大户与农业合作经济组织负责人,农业合作经济组织负责人与农业大户负责人受教育的文化程度均比较低,农业合作经济组织中低学历负责人较少,但高学历负责人也相对偏少。

3.3 积极引导和鼓励发展各种农民合作组织,提高农民合作组织化水平

在农业产业化的过程中,政府的引导、扶持是必不可少的。西方发达国家为保护本国农民利益和发展本国农业,给予合作社一定的利息补助和经济支持。如德国政府制定了免征合作社用税后盈利用于投资的所得税和鼓励信贷合作社向农民发放低息贷款等政策。这有利于提高农业组织化水平,对农业产业化经营模式的拓展起到推动作用。

3.4 发挥政府在立法保护、政策支持和行政监管方面的职能作用,为农业产业化经营健康发展创造良好外部条件

国家政府在农业产业化发展中还发挥了其难以取代的作用。具体包括:一是颁布优惠政策。如美国《农业法》规定,对老年农民以奖励补助的形式发放养老金和预备年金并高价收购中小农户的土地,以使分散的农业土地集中起来。二是政府高效的宏观调控。农业产业化的发展需要一定的环境条件,需要注重实效,尊重民意,允许多种形式存在。政府有效的调控有利于协调与农业相关的其他产业、部门的关系,推动西部欠发达地区的农业产业化经营模式得到更好更快的发展。

4 我国西部传统农区农业经营模式的构建路径

农业产业化经营的发展最终仍旧要靠提升农业的规模化和专业化水平来实现,通过发展农业适度规模经营来促进农业与相关产业的协调发展。

通过调研了解到西部传统农区的农业经营模式虽然表面上说的是“公司+基地+农户”等形式,但其经营结构多不是“公司+规模化家庭农场”的均衡组织,而是“公司+分散农户”的不均衡组织。同时,我国西部地区属于经济相对落后地区,受到各种环境和制度的制约,城乡二元经济结构非常明显,企业的市场并非面向农村而是城市,农业产业化呈现出一个“V形链接”,两头分别是农产品加工企业和城市消费市场,中间则是分散的农户,从而形成了西部农业产业化发展的一大障碍。

正视西部地区农业经营模式存在的问题并借鉴国外发达国家一些成功经验,可以选择以下3种农业产业化路径。

4.1 推行不完全合同制

合同制在西方国家是公司与农场主联系的主要模式。20世纪末,我国西部有些大型龙头企业在地方政府的倡导下也推行过“公司+农户”的合同制方式,但因双方之间存在不对等性,很少能继续下去。近些年,不少大型龙头企业通过经纪人以简单约定的方式与分散经营的农户松散地联系,取得了显著的进展。具体来说,加工企业与信用较好的经纪人签订质保书,只划定供货质量的底线,而不再涉及其他具体供货细节。与单纯的买卖关系相比,其优点是在一定程度上保证了企业原料供应,具有柔韧性和适应性。但缺点是约定过于简单,经纪人很难有效地引导农户进行标准化生产,难以完全满足企业的原料需求,所以是一种过渡模式[8]。

4.2 推行间接合同制

间接合同制中企业和农户并非面对面直接签订合同,而是企业与农民专业合作社签订间接合同。这种方式通过合作社与农户之间的一体化关系来引导农户进行标准化生产,以此保证企业的原料需求。相对于不完全合同制,双方的约定更加规范、详细,所以能较大程度地满足企业的原料需求。同时,合作社还向农户返利,这样分散的农户还可以从中分得运销加工环节的红利。“公司+基地+农户”的经营模式中一个关键问题是农户与公司之间地位不对称问题[9]。这种模式通过合作社这一纽带提高了农户的地位,也填补了“V形链接”中小规模分散农户这一缺陷,使得加工企业、农户和城市消费市场对接起来。我国人多地少的国情为间接合同制的推广提供了有利条件。但采用这一模式的前提条件是农民专业合作社的普及[8]。目前,我国西部地区农民专业合作社的农户覆盖率较低,这阻碍了间接合同制的发展,因此,推行该模式当务之急是发展农民专业合作社。

4.3 推行农工商垂直一体化经营

即将农业生产与上游的生产资料生产和下游的农产品加工销售等一系列环节共同纳入到同一个企业领导下,进行统一核算的一体化经营[10]。这种方式能从根本上保证原料按照规定要求进行供应,省去不必要的生产环节,压缩了生产成本,使产品能够迅速被投入市场。但是垂直一体化经营需要企业有大量资金投入这一前提条件,因此只适合于财力雄厚的公司。此外加工企业涉足农业生产本身就具有大的自然风险,所以很难成为农业产业化的主要模式。而我国某些企业已初步具备推广垂直一体化经营的条件,一些以食品加工制造为主的企业的率先发展使得很多特大型食品企业涌现,这为我国西部地区推行垂直一体化经营提供了很好的示范作用。

5 结论

农业产业化经营模式是我国西部地区农业发展的必由之路,上文3类农业产业化经营模式构建路径还需要结合不同地区不同情况加以定位。当然,我国西部地区的农业产业化并没有万能的模式,农业产业化是有阶段性的,这不仅体现为农业产业化自身逐渐深化的过程,而且还要求在发展的每一个阶段其各方面属性也要相应的演化。从这一个角度来讲,农业产业化在其发展过程中就不会始终采取一种模式,而是随着农业产业化的发展不断地进行调整。

[1] 蔺全录,王翠琳,著.特色农产品产业化经营:以兰州等地为个案研究.北京:中国社会科学出版社,2008

[2] John HD,Ruy AG.A concept of Agribusiness.Harvard University,1957

[3] Ronald DK.Agricultural and Food policy.Harvard University,1983

[4] 盖尔·克拉默,克拉伦斯·詹森著.农业经济学和农业企业.北京:中国社会科学出版社,1994

[5] 新型工业化课题组.何元超.兵团新型工业化实证分析.新疆农垦经济,2008,(03):32~41

[6] 蔡根女.农业企业经营管理学.北京:高等教育出版社,2009

[7] 王瑞辉,李晓辉.我国农业产业化经营模式研究.价格与市场,2013,(04):36~39

[8] 刘云.谈农业产业化发展路径选择.河南日报,2009-12-30012

[9] 冯献,詹玲.广西木薯产业化发展模式实证研究.中国农业资源与区划,2009,(04):70~74

[10] 陈真波.贵阳市猕猴桃产业化发展模式研究.中国农业资源与区划,2015,(01):133~138