晚年夏佩白的心路变迁

2015-03-08丁乐静

徐 迟 丁乐静

晚年夏佩白的心路变迁

徐迟丁乐静

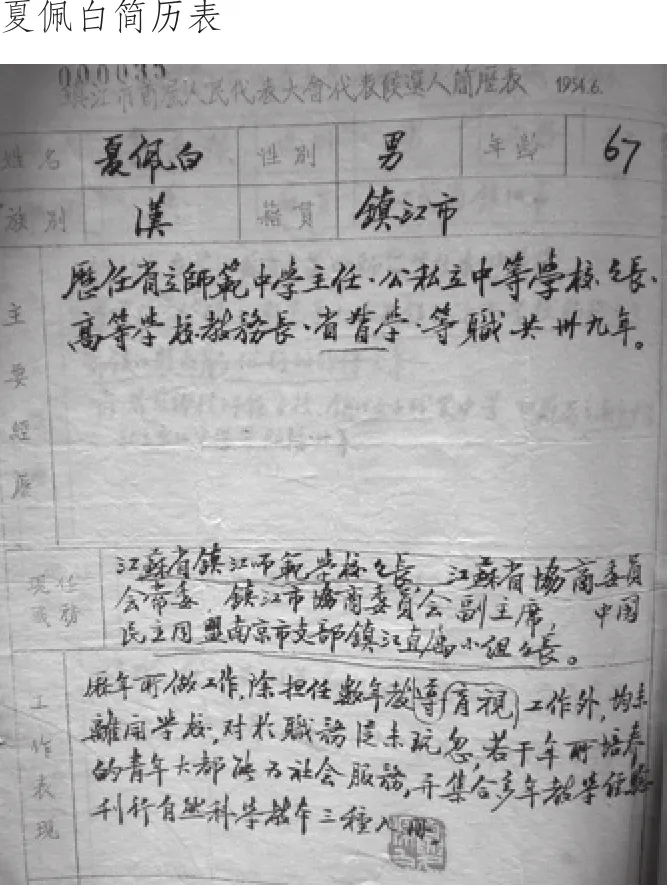

夏佩白(1887—1959),原名艺珩,江苏镇江人。他生于晚清,成就于民国,几乎将一生奉献给了教育事业。作为一位奉行科教救国理念的爱国知识分子,他学为人师,行堪世范。但书斋内的平静生活却被鼎革的洪流所打破,从无党无派,到参加并组建地方民盟,再到副市长,夏佩白最后十年的经历,不但有20世纪50年代知识精英与共产党进行政治互动的共相,亦可勾画出一条新政权下高级知识分子心路变迁的轨迹。

一、国家开始变得与旧社会不一样,他很感激中共

1949年4月下旬南京解放的前一天,古城镇江也迎来了它的新生,许多人的生活轨迹也从这天开始发生了无声而深刻的转变,对家住县学路1号的夏佩白来说也是如此。年已六十三岁的夏佩白时任镇江师范学校校长,对于这位一生从教的老者来说,政权更替的情形他已亲历过多次,早已没有新鲜感了。

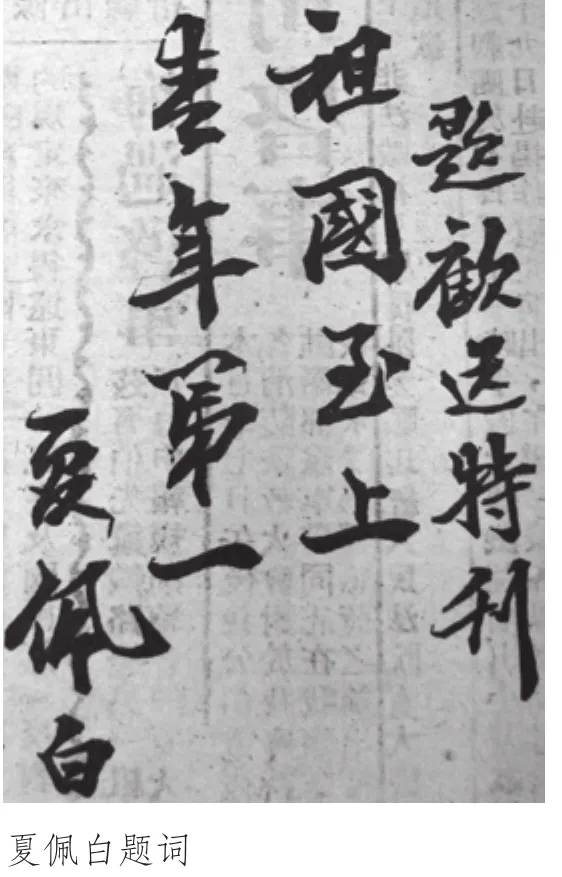

作为镇江文教界名宿和无党派爱国知识分子,新政权对他十分尊重,先后延请他担任苏南人民代表、特邀镇江市第一届各界人民代表会议代表、市抗美援朝会副主席、市教育工会委员会常务委员等职。经历过民国种种乱象的夏佩白对新政权和新气象自然也有所期待,在教学行政的本职之外,他也参与了一系列公开活动,也做了明确的表态:“从新旧社会的对比中深刻认识到中国共产党的伟大正确,认识到社会主义道路是中国繁荣富强和人民幸福的唯一正确的道路。”这类话虽然学起来很容易,但对于一位花甲老人来说,一切都将“而今迈步从头越”。

“尽管治校上有那么一件共产党觉得不妥的事情,但其他地方(夏佩白)总觉得共产党对他不错,国家开始变得与旧社会不一样,他很感激中共。于是凡有一点点钱,便全部捐献国家。”夏佩白先是一解放就将父亲夏观澜留下的七进院落与三十亩地捐给扬州中学,并将国家奖励的两千元也捐出来;抗美援朝开始后,他生活虽然清贫,但为了支援国家仍是倾其所有;此外,他对次子夏季仁报名参加志愿军也十分支持。①夏佩白对共产党的认识便由此逐步加深。

1951年5月,夏佩白接待了一位身负特殊使命的访客:时任江苏医学院副教授兼文教局局长的早年弟子姚荷生。得意弟子登门,目的是劝夏佩白加入正在筹建中的镇江民盟,他则予以婉拒。尽管身兼行政职务的姚的政治身份不难揣测,来游说也当是共产党的意思,但夏佩白并不愿打破他不涉政治的初衷,此前他唯一勉强与政府沾边的任职经历也不过是教育厅督学,与参加民盟跻身党派的性质截然不同。姚荷生并未因夏佩白的拒绝而气馁,事实上,他对老师清介自守的品格向来十分清楚,但这位年高德劭的老校长所具有的声望与影响力是党所无法放弃的。故此后姚荷生又数度登门恳谈,耐心细致地做夏的思想工作,为之开解疑虑,反复说明民盟的性质和作用,并动之以师生情谊。慎重考虑之下,夏佩白终于同意加入民盟,为他所期待的新社会做一点事情。

以夏佩白为号召组织起来的民盟镇江直属小组(隶属民盟无锡市分部)于次年夏正式成立,除姚荷生、夏佩白外,首批成员还包括镇江初级师范副校长孟有功和镇江初级师范校长伏镇钧。四人中姚与伏都是夏的晚辈而孟则是工作搭档,彼此不但熟识,且能保证合作愉快。夏佩白性格本就果敢自信,既已任事,便竭心尽力,到1954年秋民盟镇江市分会筹委会(夏任主任委员)成立时,盟员已由初创时的四人发展至十六人。

在处理民盟的日常事务之外,夏佩白还把相当一部分精力放到镇师的日常工作上。党支部的成立虽非夏佩白所乐见,但亦无可奈何,唯有学校行政上他仍坚持“老一套”,尽力避免党干预教务。②对镇江初级师范三任由党支部任命的工会主席,他曾向李俊熙坦言:“党支部提出的几个人都不是好人。”③1955年,夏佩白被任命为镇江副市长,对一位身兼教职与盟务的六十九岁的老人而言,再担任行政职务难免有精力不济之虞。他先以年老力衰为由推辞,表示不愿担任过多的行政职务,得到党“具体工作由各部门负责,只要参加会议,今后的分工可以少些”的保证;后又特意致信老友潘慎明(江苏师范学院副院长、苏州市副市长、民盟主委)相询,得到“一星期参加一次市人民委员会议”就算是做好副市长任务的答复。自此,人到暮年的夏佩白经历了一次重要的转折。对夏同意出任副市长的心态,李俊熙曾有所与闻:“过去(民国时期)当市长还可以辞职,当然我们也当不到。现在是不行的。人民选你当勤务员,你怎能说我不愿意当勤务员呢。”同时,他也认识到当校长与市长的处事方式会有不同:“过去是关门做校长,做市长就不行了,要密切联系群众,多接触群众。”对于担任市长后的身份变化,夏佩白内心很是明确。④

政治身份的变化也对夏佩白的家庭生活产生了明显的影响。身为人民的勤务员,夏佩白不得不更注重响应党的号召,率先垂范。1955年,次子夏季仁毕业于扬州师院,尽管当时扬师的院长孙蔚民是他的学生,但夏佩白从未以子相托,更在夏季仁毕业时严格要求其遵从组织分配,到条件艰苦的地区工作。1956年,夏佩白又支持唯一的女儿亚兰支边到新疆。1957年,幼子夏煦仁高中毕业,恰逢《新华日报》前来约稿,询问他小儿子毕业后响应不响应党的号召,夏佩白于是撰文声明响应党的号召,如果考不取则愿意送幼子下乡务农。夏佩白虽然做了上山下乡是阳光大道的政治表态,但这样一来夏煦仁原本报考复旦大学生物系的志愿就显得有些危险了,为求稳妥,他听从哥哥夏季仁的意见改报南京师范大学生物系。尽管如此,以防万一,这位年逾七旬的老父亲私下里也开始含着眼泪帮幼子攒存粮票,并嘱咐儿子:“你别的没有,至少总要让你把肚子吃饱,晓得乡下是很苦的。”

正式由镇师离任后,自1956年下半年开始,夏佩白便将大部分精力投入到民盟的发展上,盖因副市长之职任务不重,开会列坐即可。尽管民盟的工作都必须在党的指示下开展,但夏佩白仍视盟为与党性质不同、具有相对独立性的中高级知识分子群体。中共中央关于知识分子问题会议召开后,党对于知识分子问题的重视缓和了肃反以来的压抑气氛,而民盟带来的归属感和认同感也使夏佩白不觉产生了一种移情心态,于盟内继续着镇师时的“家长作风”。他曾在盟内会议上说:“我们每个市委委员要分工包干发展成员,两个星期汇报一次,市委人员分工不到的地方都由专责干部包办下来。有个别盟员的单位就将这个任务交给他,找个别盟员谈一次话,把申请表带给盟员,限定他在几天之内要发展几个盟员”,并且“我们把表带得(在)身上,主要和这个人谈过话以后就可以把表给他”。对党一边发展一边巩固的指示,他提出异议:“我们镇江盟主要任务就是发展,谈不上巩固,等到发展到二百个之后,我们再停下来做巩固工作,组织力量不扩大就谈不上发挥组织作用。”⑤虽然党无处不在的权威对知识分子来说难免有所扞格,但夏佩白在气氛相对宽松的时期尽量促使更多知识分子加入民盟的想法并没有改变。当然,这也与此阶段他与姚荷生、李俊熙合作较愉快,两人较能尊重民盟相对的独立性,他还能够胜任盟与党之间的协调工作有关。

二、在鸣放热潮中保持冷静与缄默,跨过1957年夏天这个坎

1957年春,民盟镇师支部在夏佩白的推动下宣告成立。支部成立前一天,李俊熙特意到夏家拜访,提示夏佩白支部委员人选应征求校党支部的意见。夏佩白闻言十分不悦:“我们民盟又不是树上的枯叶子。”而让夏佩白甚至李俊熙都无从想象的是,1957年民主党派与知识分子的命运正如罡风中的树叶,虽荣犹枯。

虽然“双百方针”给知识界带来了一片春意,但夏佩白却反其道而行之,十分突兀地在鸣放热潮中保持冷静与缄默,他尽量避免在公开场合发言,即使在接到党的指示,必须进行鸣放动员的时候,也会含蓄提醒盟员:“要从实际出发,端正态度,抱着团结—批评—团结的公式和风细雨地帮助党整风。”这样谨慎的态度自然会遭到质疑,尤其来自盟内“这样提大家有意见,作为盟的领导同志,不应这样讲,这不是动员大家放”的声音,直指作为主委的夏佩白是不是“老糊涂”了。事实证明“糊涂”的绝非夏佩白,统战部先是于6月10日召集民主党派成员讨论《这是为什么》,夏佩白在会上依然对党无所臧否。6月中旬,由市委书记罗洛出面召集民主党派开会,研究文教界“鸣放”来帮助党整风的问题。这一引蛇出洞的阳谋却因伏镇钧错误预判了省教育厅的反右动向而终告落空。可堪庆幸的是,由夏佩白、伏镇钧分任正副主委的民盟因此成为镇江划出右派最少的一个民主党派。

对于知识分子来说,1957年的夏天是个坎,能跨过去可能暂时安全,跨不过去就只有被革命斗争的狂潮所淹没。对夏佩白来说,“反右”运动无疑给他的思想带来了极大的冲击,也使他与党相处的一贯方式发生了变化:向党说真话的代价实在是太高了。夏佩白虽然口头做出拥护反右的表态,诸如:“这个运动(指反右斗争)真了不起啊,右派要反啊,再过几天(如果不反)不知变成什么世界啦。”又或“个别党员不好,不能说党不好”。甚至还特意反问“党哪个地方不好?”但他对事关别人前途命运的话题又显得相当谨慎,在市委召开的各民主党派负责人会议上,他明确表示:“镇江市不能说没有右派,也不能说右派很多。”至于划清与右派分子界限的议题,夏佩白更是直言不讳“没有右派分子也不能造出一个右派分子来”。⑥尽管党深知夏佩白只是个中间派(出于保护的考量也曾将他定性为左派),但民盟反右的任务仍不得不交给以他为首的盟市委来完成。但夏佩白对盟内反右的推进则是能拖则拖,面对统战部的施压,也始终坚持要暂缓进行。其目的无疑是想看看作为“友党”的民建又是如何操作的。

7月,省市两级“反右”已然铺开,老友胡鲁璠(市民建副主委)、陈敏之(省盟主委)均被划为右派,旧交好友纷纷落难带给夏佩白的震撼无疑十分深重,同时他也清醒地意识到随着“反右”运动的扩大,右派只会越斗越多,普通盟员被打成右派的风险会越来越大。此时虽因他的有意延宕,盟内反右虽尚未展开,但未几统战部即将其早已圈定的右派名单下达盟市委,镇盟三名右派就此确定。即便如此,夏佩白仍试图尽量对盟员加以维护,他曾反复表达“(盟内的右派)只能算是有右派思想和言论,并不能算真正的右派”,⑦也曾设法延后对镇盟首名右派江自唐的斗争日程。尽管与江并不熟悉,夏佩白仍公开表示对其右派身份的异议:“江自唐这个人在座谈会有些话提得对,其中有些话不对头,但还不能肯定有什么问题。这个人主要是狂妄自大,好出风头,只有右派思想这些问题可以作为整风内容。”⑧夏佩白并非不知道知识分子极易因言获咎,公开发表此种敏感言论无非是要表明,对于“反右”运动他有着与党不同的看法。老友蒋逸雪评价他“心所然否,辞色无隐”,可谓知言。

虽然最大的阻碍已被排除,民盟反右后续却还是斗争不力,其原因只能被归咎于领导层“思想尚未统一”。不但市盟内部普遍对江自唐抱有同情,甚至连夏遹声都存在右倾思想,故一直与夏合作融洽,被他视为臂膀的副主委伏镇钧便被统战部进一步内定为右派,而夏遹声的工作也由李俊熙接手。夏佩白明了统战部的用意,此时反右大环境已趋收尾,同期民建的斗争又搞得十分过火,故他在盟内会议上发言,要求镇盟反右须“缩短路线、节约时间、集中力量、速战速决”,提早结束运动。伏镇钧亦因此避免了被当成右派斗争的命运。直到对江自唐斗争结束,党要求再接再厉斗争支佑望时,夏佩白以民盟要学习全国整风会议为由,拒绝了统战部的要求,这一姿态的背后,依旧是他对盟内反右运动的质疑和忧虑。

三、虽能让自己尽量不交违心之语,却迫于压力无法对遭受批判的老友有所声援,此中悲慨可想而知

一场全国性的“一般整风”于年底发动,中共希望民主党派从斗争右派转向对党或民主党派的问题进行批评。对统战部布置的整风任务,夏佩白的反应是直接拒绝,反右的阳谋犹自历历在目,此时再提整风,很难不让人联想到春季的整风鸣放。因此夏佩白只能隐晦地强调“家丑不可外扬”,尽力避免运动在盟内扩大,并表示:“李部长(李维汉)报告是法宝,很正确,只要照上面讲讲,什么思想问题都没有了。”

经过反右的教训,对于如何处理与党的关系,夏佩白也有了新的认识。民主党派的政治身份不再是一种进步的认证,反而成了被斗争的标靶,与政治生活相冲突的也不仅是个人生活的自由,更重要的是个人的安全感与尊严也在运动的冲击下变得无法保障。因此夏佩白对整风的排斥,除去不希望再来一轮鸣放,大字报这种形式也让他相当不满。针对统战部必须公开张贴大字报来开展的说法,他相当无奈地表示“大字报不一定大,可用几张纸写贴在办公室周围,”又对盟市委其他领导说:“你们先写一些,内容要简略,说明问题就行,先贴起来,才有气氛,和学生一样交卷子。”在统战部的压力下,盟市委召开会议,就开展“一般整风”的意义、方针、政策等内容进行布置和动员。此时“一般整风”的推进已非他这个挂名主委所能延缓,然而殷鉴未远,夏佩白出于“怕出问题”的考虑,还是要求盟员把鸣放限制在一定范围内。他在盟市委会议上说:“要惹火烧身就是承认我们盟有错误,目前只能限制在(盟)一方,不能再对党有所批评。”并反复强调:“这次整风是盟整风,主要提盟的意见。”针对基层由党支部领导盟进行整风的现状,他建议基层:“凡是对党意见不提”,因为“基层学校对盟不了解,对学校党员有意见。这样怕搞出右派来。”心有余悸之感溢于言表。

民盟的“温情主义”也让统战部深为不满,他们相信民盟内仍有右派存在,现下民盟之所以不愿整风,可能正是在为右派遮掩。因此一旦开会就“学校单位来的人互相不提意见”、“互不侵犯”,不得不鸣放的时候则是“盟市委多,相互少,组织路线多,思想作风少,对党的意见等于没有”。非但基层盟员往往态度消极,夏佩白此时也不愿再掩饰对整风任务的敷衍态度,甚至还屡次公开声言他已对盟务心灰意冷,“当时我就不想做主委,是姚荷生叫我做的,现在弄出这些问题来”。在夏佩白看来,民盟本无问题,即便有问题,也与他的领导关系不大。奈何党早在反右时已就民盟问题做过定性,夏佩白知道,如果继续担任主委,那么在今后的政治运动中就必须一次次违心承认自己的错误,打破自己坚守了数十年的行事原则和人格操守。因此即便出于避祸的考虑承认自己领导下的民盟工作是错误的,这对于一位“性方严,与人不稍假”的古稀老者来说也是难以容忍的。因此“一般整风”后夏佩白干脆杜门不出,将所有事务拒之门外,此时他已开始考虑卸任主委后的安排,并联系了在厦门大学工作的学生,表示愿意南下从事教职,做做研究,顺便养老岂不惬意。⑨

1958年3月,全国性民主党派自我改造跃进运动开始,亟欲退休的夏佩白以民盟市委组织改造尚未完成为由拒绝参加。过去一年中,斗争一波接着一波,他不得不接受了盟内被划出右派的现实,而政治运动对夏佩白心境的影响也愈发深刻:盟市委三名成员被内定为右派、老友吴逸真和李猷无端遭遇的不公,都让他对知识分子的生存现状与前途产生了深深的忧虑。更为重要的是,自从“一般整风”开始,夏佩白就已意识到中共想要以政治运动促使民主党派进行自我改造的意图,但大半生践行的理念与原则如何能在短时间内改造完毕,更何况无论张贴大字报还是批评鸣放,这些手段都不是一句斯文扫地能道尽的。

但人终归拗不过大形势,虽欲躲进小楼自成一统,又岂可得乎?统战部施压在前,其他民主党派(尤其民革)“红色老人”积极行动在后,夏佩白与了解他的民建主委陆小波一起参加了镇江民主党派自我改造跃进誓师大会,并以七十二岁高龄在会后坚持走完游行全程。统战部将其视为夏佩白主动进行自我改造的信号十分满意。游行结束后他虽曾表示“跑也跑了,累也累了,但精神是愉快的”,但两日后夏佩白即前往南京,辞去省盟副主委之职,自此不再参加省盟会议。至于被留于镇盟主委任上,盖因统战部认为此时市盟尚无令人满意的预备人选,故坚持要夏佩白再干下去。

接踵而至的交心运动让1958年的春夏之交无端生出了几分萧条沉郁的况味。如果坚持不交心,自然不可能从运动中过关,倘若违心自诬,又焉知今日交心之内容不会成为日后定罪之根据。由此前几次运动的经验看来,夏佩白几乎能够确认,即使他表现得再不合时宜,统战部也会有所顾忌,不致直接对他进行批判,故此时与党虚与委蛇已无必要。较之反右后知识分子的普遍失语,夏佩白显然称得上“异类”,他越来越敢于开口了,不是对党订出的交心指标直道不满:“双反和交心都不能订出指标,否则等于被减数”,就是发出的言论和党想听到的声音南辕北辙:“交了几百条,不是比右派分子罪恶还要大吗?”

此时盟市委的实际领导权被交给了更受党信任的盟员李西侯,夏佩白在盟市委的交心会上唯余默坐而已。面对统战部的批评,他坦言“包袱比较重,我承认对党三心二意,原因党对我不信任,勾心斗角与党斗志(智)”,表现消极如故,连看上去最保险的“个人主义”检讨都不愿多做。后来实在被逼急了,夏佩白干脆跟统战部说:“到目前为止我写了三十条,凭良心说重要的都写出了,有的一条可改为几条……我看过《江苏盟讯》蒋寿鹤的交心,只谈挑应战未谈指标,这是我的看法,不要扣帽子,史良的报告我也看过,是谈的有什么交什么。我老实说,教(叫)我交几百条是不可能,有些人的交心我不是批评他,都是些不相干的问题。我看了九三学社的交心提纲,它中间有问题,有些人交了几百条是互相抄的,不过是改头换面,可以写几百条但这不是自己的,王岱云的几百条我们要拿来看看,我有怀疑。”民盟的交心运动最终以批判表现不佳的盟员告终,夏佩白虽能让自己尽量不交违心之语,却迫于党的压力,无法对此时遭受批判的老友法度有所声援,此中悲慨可想而知。

此后夏佩白于民盟再无实际权力,虽然保留了主委的职衔,但民主党派都成了“树上的枯叶”,除了“听党的话,跟党走”似乎也别无选择。私下他曾深有感慨地对伏镇钧说,解决知识思想认识问题,不能以势压人,用压的办法往往压而不服。而他所深望的“和风细雨”的知识分子政策,就当时的环境而言,是完全不合时宜的。

1959年秋,七十三岁的夏佩白病逝,被安葬于镇江南山。其时夏佩白身上仅有一件毛线背心,留给子女的不过一支钢笔而已。他一生以“重操守、持正义、律己严、待人诚”为座右铭,即使经历了由教育工作者到政府官员的转变,夏佩白也始终保持着传统知识分子清介自守的品格与真挚的爱国热诚。他在担任行政职务之后生活上也从不搞特殊,晚年因患有哮喘病,虽然每走一段路都会累得喘不过气,但仍然坚持步行参加会议,中途如需休息,宁可在临街的石阶上略坐,也不愿劳及亲友;在南京开会期间看病的医药费坚持自理,不花国家的钱。虽然新社会几乎做到了“野无遗贤”,数年之后却再现了“上无道揆偏谈法”的乱象,以至欲求远离魏阙而不可得,但知识分子个人的良知与气格足以支持他们坚守基本的原则,正如他在诗中自况:清贫自有清贫乐,劲草何如问疾风。

(徐迟为复旦大学历史系博士研究生,丁乐静为复旦大学历史系硕士研究生)

责任编辑殷之俊

注释:

①⑨夏煦仁口述访谈,2013年3月29日。

②⑤⑥⑧《情况汇报 第31号》(1954年11月22日),镇档,C5-2-32。

③《民盟成员登记表:夏佩白》(1957年9月),镇档,C5-2-50。

④《情况汇报 第10号》(1955年4月23日),镇档,C5-2-39。

⑦《情况汇报 第9期》(1957年7月10日),镇档,C5-2-46。