最后一位格格金默玉的曲折人生

2015-03-08刘路

刘 路

最后一位格格金默玉的曲折人生

刘路

金默玉2007年接受香港凤凰卫视《鲁豫有约》栏目采访。这位戴金丝眼镜、涂着鲜艳的红色唇膏和指甲油、常爱穿着白色夹克和皮鞋的耄耋老人,说起一生的坎坷磨难,竟如此的淡定、豁达,她说人这一辈子,本来就有很多的起起落落,生活的起落又何必埋怨,面对它就是了。

出身王族

1918年,金默玉出生于辽宁旅顺,原名爱新觉罗·显琦,汉名金默玉,暗喻“墨玉”,是美玉中的珍品。父亲是清朝八大世袭亲王之一——努尔哈赤的弟弟后裔第十世肃亲王爱新觉罗·善耆,在八大世袭家族中居首位,身份显赫。

肃亲王娶了一个王妃、四个侧妃,共生下三十八个子女,其中男孩二十一个、女孩十七个。年龄最小的四侧妃生了三个女儿:大女儿在女孩中排行十四,汉名金璧辉,暗喻“金碧辉煌”,企望她今后能够大富大贵,后肃亲王将她送给日本人川岛浪速当养女,分手时给她起名东珍,希望她东渡日本之后,能被当做东洋的珍宝来对待,川岛浪速后又给她改名——川岛芳子;二女儿是爱新觉罗·显碙;金默玉是最小的女儿,排行十七,哥姐们都叫她“十七妹”或“小不点儿”;家里奶妈、佣人都尊称她为“十七格格”。可以这么说,她是中国最后一代封建王朝的最后一位格格。论皇室辈分,她还是末代皇帝溥仪的侄女。

金默玉没有赶上肃王府的鼎盛年代。出生的时候,父亲已经在东北流亡六年。金默玉回忆说:“没有了皇上和太后,祖宗的牌位还在,逢年过节,一定要拜祭;同族的亲戚也还在,请安的时候,失了礼节,就成了大笑话。”

1945年10月10日,国民党“双十节”那天,一群国民党宪兵进入北平东四九条胡同三十四号逮捕川岛芳子(即女汉奸金璧辉)。川岛芳子被关在第十一战区长官司令部,后来被转移到北新桥炮局胡同北平陆军监狱(此处清末建为“北平陆军监狱”,卢沟桥事变后为“日本陆军监狱”,1945年后又改为“北平陆军监狱”,解放后由北京市公安局接管)。在三平方米单身牢房中,川岛芳子受到一般在押犯享受不到的优待。基于这种待遇,她似乎看到了一丝希望。那时戴笠的得力干将马汉三负责惩治汉奸的工作,担任北京肃奸委员会主任。一天,一巨商登门拜访马汉三,带来十八尊金罗汉,恳求马刀下留人,释放川岛芳子。马汉三财迷心窍,贼胆包天,竟真的偷偷释放了川岛芳子。

川岛芳子走出监狱,急匆匆回到家,悄声对金默玉说:“马汉三准备把我遣送日本,你留在北平也不安全,不如跟我一起走吧。”

金默玉经过思想斗争,一口拒绝了。

生活漂泊

1945年,日本宣布无条件投降,肃王府被国民党征用。1948年秋,眼见国民党行将灭亡,大哥匆忙将日本妻子送回日本。然后,他又收拾东西准备去香港。临行前,大哥拉着金默玉的手流着泪说:“我把孩子暂时托付给你,以后我会回来接你们的。”金默玉安慰哥哥说:“你放心地走吧,只要我活着,绝不会让你的四个孩子饿死。”

大哥走了。家中除了大哥的四个孩子外,还有二哥的两个孩子、大哥的老保姆和她的女儿,九口之家的重担立刻全都压在了刚过而立之年的金默玉身上,而家中只有大哥留下的一百块银元。当时,肃亲王的产业,北平东四以及东北旅顺、大连的房产早已被她的哥哥们一点点儿地变卖了。如今,除了这手中的一百银元,什么都没了。面对现实,她开始变卖家中的物品:钢琴、地毯、沙发、皮大衣、留声机等。

1950年末的一天,金默玉收到大哥从香港寄来的一笔生活费。她利用这笔钱开了一家餐厅,取名“益康家庭食堂”,先是经营西餐,结果无人问津;又改做“鸡素烧”,仍然亏本。后来,一个四川人主动找她经营“担担面”,生意终于日渐兴隆起来。小店名气越来越大,京城的很多名流都来这里吃面。一时间,“益康家庭食堂”成了北京的名店。

1954年,三十六岁的金默玉结婚了。“大喜的那天,旗袍是借来的,请帖是老马用毛笔写的。”金默玉回忆说,“那一天,看着大红的喜帖,我忽然感慨,怎么这么就把自己嫁出去了?”要是在过去,她或许早已像姐姐们一样,嫁给了某位蒙古王爷,因为她们是满蒙联姻的重要工具。不过,金默玉从小就和她们不一样。在北京的时候,她拒绝了家里人的提亲,冲着他们喊:“我的事,你们谁都不要管!”这样的婚礼,或许潦草了些,却是她自己的选择。

金默玉与马万里的结婚照

丈夫马万里是当时国内极负盛名的花鸟画家,他曾有过两次婚姻,第一位妻子因难产而死;第二位妻子因感情不合与他离婚。遇到金默玉时,马万里还住在女儿家里,女儿家很小,连睡觉的地方都没有,更别提画画了,他也曾因此而心灰意冷,有过自杀的念头。金默玉的出现让他又有了生活的信心,也重新拥有了新的家庭。

可是没想到,政治风暴很快就到来了。

1958年2月,离当年的春节还有五天,金默玉突然从家中被带走,六年后,被判有期徒刑十五年,开始了她的牢狱生活。罪名就是——肃亲王的女儿、特务川岛芳子的妹妹。为了不连累丈夫,监狱中的金默玉申请了离婚,她决定独自度过漫长的刑期。

她写了一封信给丈夫的女儿,请她到监狱来一趟,商量与她父亲离婚的事情。谁知,马万里却坚决不同意,说什么也要等到她出狱的那一天。金默玉得知精神异常的丈夫如此信誓旦旦,禁不住流下了眼泪。可是世事无常。一天,金默玉被叫到队长室,一位自称是南宁法院的人拿出了一纸离婚协议,让金默玉签字。她一看离婚书上不是丈夫的手迹,就明白了是怎么回事。她没有任何犹豫,立刻签了字。

原来,自从金默玉被捕后,马万里的精神状况一直不好,他在南宁的妹妹了解到哥哥的窘况,就向广西有关部门反映。由于马万里是著名画家,因此经广西统战部出面,他被移居南宁。在移居前,他的妹妹和他的女儿说服他与金默玉离了婚。金默玉服刑期间,马万里也被打成了“反动学术权威”。据说,马万里的家仍然一直保留着他和金默玉结婚后的房间布置,丝毫未改,但直到马去世,两个人都再也没有见过面。

1973年,金默玉终于熬过了十五年的铁窗生涯,重获自由。刑满释放的金默玉来到天津茶淀农场种地、养鸭,成为一名农场工人。然而,十五年的铁窗生涯使金默玉的身体大不如前,辛苦的劳作使她很快就病倒了。

此时,一位农场的土专家、讲北方话的上海人施有为走进了她的生活。他将一把自制的小铁锹、一本日语版的《人民中国》,送给了手掌流着血的金默玉。金默玉很快答应了他的求婚。婚后,夫妻在农场分给的小屋生活,养鸡、养鸭,度过了一段清贫但温馨的时光。

1979年,健康状况逐渐恶化的金默玉再也无法从事体力劳动了,但她不知道该如何改变。想来想去,她提笔给邓小平写了封信,信中简单介绍了自己的出身与经历,继而又表示,如今自己身体不好,不能从事体力劳动,但头脑清醒,能够从事脑力劳动,希望能够给予相应的工作。

信寄出去之后,金默玉也没抱太大的希望。但没过了几天,农场来了三名核实情况的同志。几天后,她等来的是比一份工作还让她欣喜的消息——来自北京市中级人民法院的平反通知书。

宽容是福

回到北京后,金默玉的生活便逐渐安定了下来。没过多久,1982年10月,以前在日本学习时的同窗小坂旦子等人几经周折联系到了金默玉。于是,他们邀请金默玉到日本访问并会晤了大家。见面后,金默玉向同学们讲述了她这几十年的生活经历。大家听了,既为她遇到的坎坷遭遇而扼腕叹息,又对她在身逢逆境时始终能以乐观的心态面对困难而充满了敬意。当同学们听说她的生活还很清贫的时候,都热心地劝她,希望她能定居日本,一来这里有她的亲朋故友,便于相互关照;二来日本较好的生活条件对于她的身体恢复也大有益处。

金默玉听了很感动,但是对同学们说,自己是中国人,虽然受了委屈,可毕竟过去了。作为中国人,日本再好,也不是自己的国家。况且,自己大半生都虚度了,如今国家正在好转,我应当为国家做点事情。她还对大家说,当年在监狱的时候就曾想过,如果有一天出狱回到北京,一定要办一个日语学习班,培养中国的日语人才,为今后中日两国的友好往来做点贡献。现在看来,有大家的支持,这件事情一定会办成功的。就这样,从1992年创办爱心儿童日语班开始,她通过几年不懈的努力,于1996年5月在河北廊坊创办了爱心日语培训学校。2000年,在爱心日语培训学校基础上,又建成了廊坊东方大学城并正式开学。

她当年的愿望实现了,欣慰之余,她还是那么平静。说来也是,经历过荣华富贵,也品尝过草根味苦,得与失只不过是她人生哲学中一件事情的两个方面,得何足喜,失亦何忧?

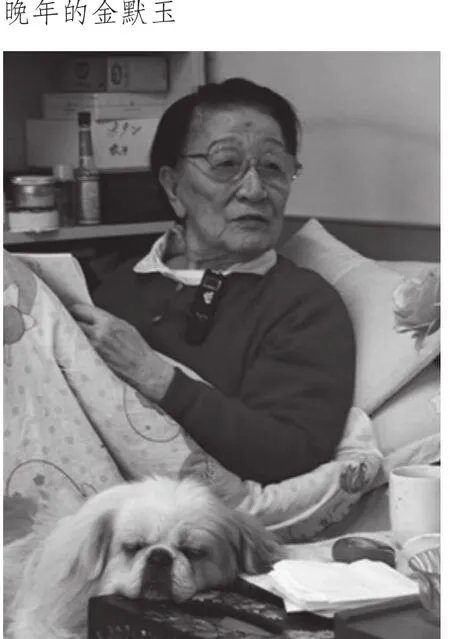

晚年的金默玉身患脊柱炎,很少下床,也很少外出。我们北京市文史馆的工作人员去探望她的时候,她偶尔也会陪着我们坐到窗边,轻轻地点上一支烟,然后若有所思地看着窗外的花开花落、云卷云舒。似乎我们的存在,又轻轻地撩开了老人尘封已久的记忆——那些年、那些人和那些事,海阔天空也好,波谲云诡也罢,不经意间又闪回到了老人的心际,空气变轻了,往事变近了,就连长久搁在老人心里的埋怨也变得不那么重要了。

我们问过金默玉:“金老,您的长寿秘诀是什么?”

她喃喃地说:“宽容。”

2014年5月26日,金默玉因病在北京逝世,享年96岁。

金默玉曾说过,她这一生做过两件最正确的事,一是没去香港,二是在狱中没陷害过任何人。“在日本读书的时候,我的家庭教师告诉我,高尚不是别人笑的时候你不笑,它是一种品德,它朴实、大度、真诚,在别人最需要帮助的时候帮助他,在别人最需要鼓励的时候鼓励他,只要能给大家带来幸福,那就是最高尚的。”最终,她用了大半辈子的生活为这句话做了最好的诠释。

(注:本文部分内容参考了《北京市文史研究馆馆员传略——金默玉传》等加工整理而成)

(作者为北京市文史研究馆《北京文史》编辑)

责任编辑张鑫章洁