上海里弄的世界文化遗产价值研究

2015-03-07阮仪三张晨杰

阮仪三 张晨杰

上海里弄是具有价值的,这一点毋庸置疑,从最早萌发的对于里弄价值的研究开始,直至近些年越发热烈的关于上海里弄是否具有世界文化遗产价值的讨论,对于其具有价值这一论点都是赞同的。最初的研究内容主要集中在中西合璧的建筑特征[1-2],以及建筑细部的特色处理手法[3-4]。随着除建筑本身外其他学科的关注,对其价值的研究层面开始逐渐拓展,包括认为其作为近代房地产业开端的标志[5-6],上海特色城市风貌的构成要素[4,7],对于上海重要的社会人文价值[8-10]等。然而一直以来并没有对价值的理解形成体系,对于里弄建筑究竟具有哪一层次的价值也未展开深入讨论。随着2015年1月在田子坊发起的上海石库门申遗宣言,5月起上海市政协组织开始进行的申遗可行性调研,上海里弄的申遗工作已经开始逐步展开,这就要求理论研究配合构建并完善。因此,本文从构建里弄建筑的价值认定内容入手,希望可以解决其价值认定体系、价值范畴、价值层面等问题。

1 遗产价值的认定标准

从评价世界文化遗产的标准《保护世界文化和自然遗产公约》中关于文化遗产的定义规定来看,以下各项为“文化遗产”:

文物:从历史、艺术或科学角度看,具有突出的普遍价值的建筑物、碑雕和碑画,具有考古性质成分或结构、铭文、窑洞以及联合体;

建筑群:从历史、艺术或科学角度看,在建筑式样、分布均匀或与环境景色结合方面具有突出的普遍价值的单立或连接的建筑群;

遗址:从历史、审美、人种学或人类学角度看,具有突出的普遍价值的人类工程或自然与人联合工程以及考古地址等地方。

提名列入《世界遗产名录》的文化遗产项目,必须符合下列6项中的1项或几项标准:

(1) 代表一种独特的艺术成就,一种创造性的天才杰作;

(2) 能在一定时期内或世界某一文化区域内,对建筑艺术、纪念物艺术、城镇规划或景观设计方面的发展产生极大影响;

(3) 能为一种已消逝的文明或文化传统提供一种独特的至少是特殊的见证;

(4) 可作为一种建筑或建筑群或景观的杰出范例,展示出人类历史上一个或几个重要阶段;

(5) 可作为传统的人类居住地或使用地的杰出范例,代表一种(或几种)文化,尤其在不可逆转之变化的影响下变得易于损坏;

(6) 与具特殊普遍意义的事件或现行传统或思想或信仰或文学艺术作品有直接或实质的联系。只有在某些特殊情况下或该项标准与其他标准一起作用时,此款才能成为列入《世界遗产名录》的理由。

里弄是上海城市中最精华的部分,它见证了上海从过去向现代转变过程中城市居住模式的变化,从中国传统的四合院发展为满足当时居住生活要求的里弄空间,容纳更多的人口,同时保持了亲切的人性化尺度,现在遗存的上海里弄保留了中西合璧的历史建筑,而且具有一定的规模性,浓缩了上海市井生活的点点滴滴。在6项标准中,上海里弄符合其中2、4、5、6这4项,我们完全有理由相信上海里弄具有世界遗产的价值。

2 里弄的建筑遗产价值特殊性

2.1 特殊的中西合璧

里弄的建筑遗产特殊性首先表现在建筑风格的中西合璧,这种特征并不仅仅是中式风格与西方艺术的叠加,也不如既有研究成果中所描述的“中式的建筑与欧洲联排的布局方式相结合”那样简单,而是在特殊的时代背景下,由于居住需求的转变、生活模式的变化、不同文化的碰撞产生的互相借鉴、妥协、适应的过程。在全球众多的殖民地及租界范围中,建筑要么传统,要么完全西化,没有哪个国家或地区像上海里弄一样产生一种新创的居住建筑类型,又或者没有哪里像上海一样迎合并适应一切新的事物,使得这样两种文化交融的建筑形式得以如此大量的建造,并极受欢迎,成为居住空间的主体。这便是这种中西合璧的特殊性所在。

在建设之初,里弄建筑所体现的中西合璧并不表现在建筑本身,建筑刚从中式传统建筑变形发展而来,还未有任何西式装饰,然而这些建筑以联排的排列方式成为建筑群,形成了中式建筑与西式运作理念的历史上首次结合,创生出了上海里弄,成为中国建筑史上唯一的建筑形态。建设中后期,里弄建筑才在建筑的特征方面真正达到了中西合璧的顶峰,中式传统样式的建筑,原本不施装饰的外墙表面开始出现西洋的装饰,古典的、巴洛克的、洛可可的,形成了里弄最为直观且普遍的中西合璧的形象;建筑开始出现了宝瓶或铁艺阳台,有时天井空间依然是中国传统形式的落地木制红漆长窗以及木制雕花梁柱,有时是柱式、马赛克的西式装饰,中西合璧的特征从建筑整体的融合一直渗透到各种细节。

2.2 中式传统建筑近代发展的孤例

西方学者曾认为,中国的住宅事实上仅包括一类,即近代之前中国各个区域的传统住宅,在近代之后完全西化,中间过程没有像其他亚洲国家一样产生发展或变化,要么沿承传统的,要么直接西化的。实际上,这种观点并不完全正确。在局部繁荣的近代中国城市中,是有着从中国传统的、具有中国思想代表的中式建筑根据新的经济要求、居住需求、技术支撑,产生的建筑的发展与变形,这一实例便是里弄建筑。

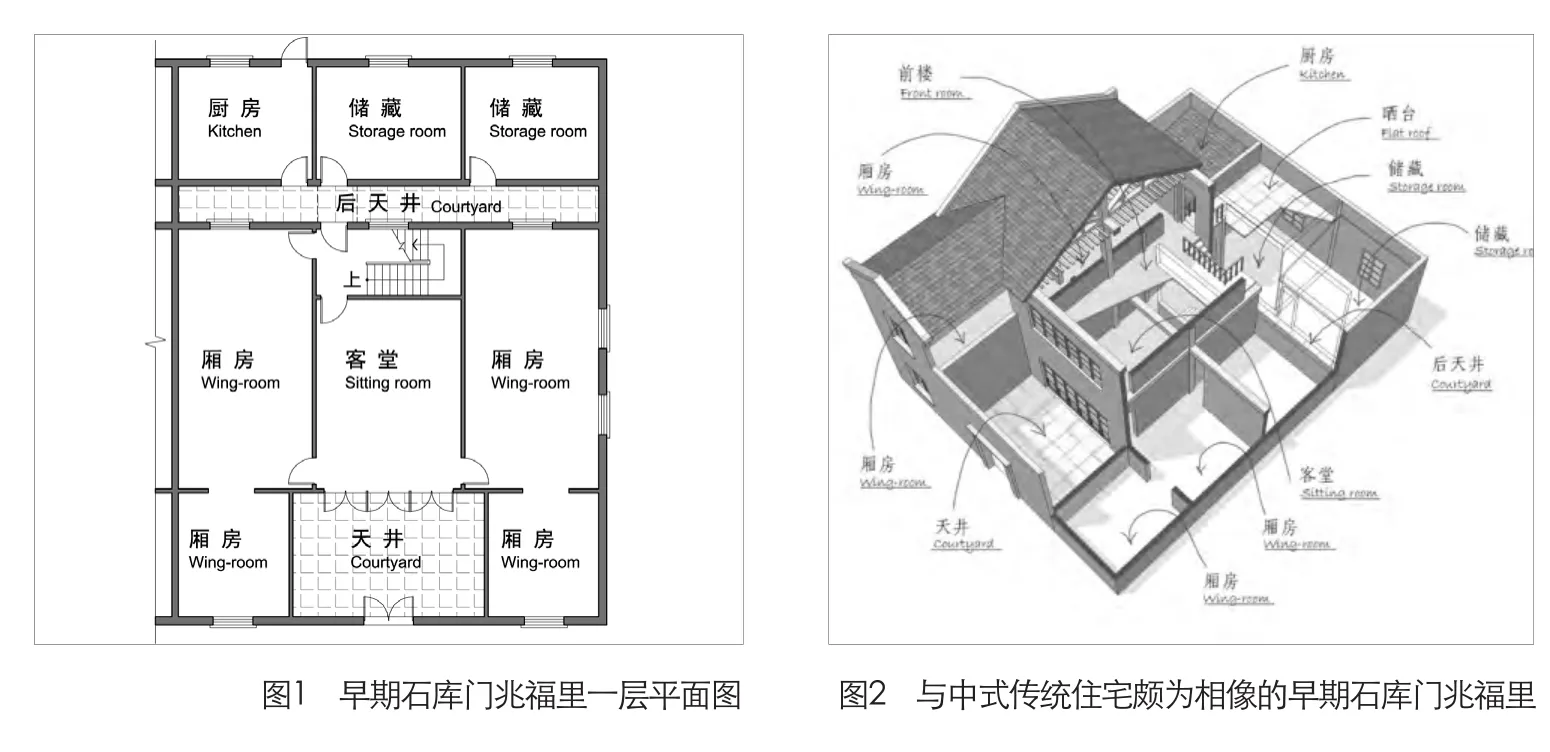

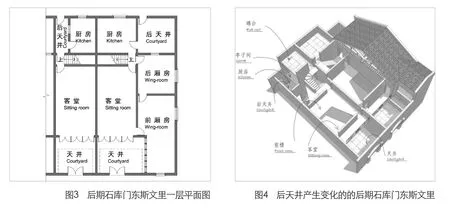

早期的里弄,基本脱胎于江南一带的传统建筑,三或五开间,前后天井,空间按照中为主、侧为辅、前为尊、后为幼的思想排序,基本没有任何更改(图1)。建筑造型向外使用二层或三层高的围墙围合而成,开窗较少且稍高,构成封闭性很强的外部特征,向内则使用细长的落地长窗,配合精美细致的木刻雕花,尽最大可能贴近自然(图2)。但早期里弄又不是江南传统住宅的一味照搬,首先进行规模的改变,开间数不变,但尺寸缩小;然后适当地改变比例,缩小前天井深度,不会出现在建筑中轴线上的楼梯也应时进行了调整;最后再去除不影响整体空间组织的部分,比如前天井周围房间与前天井之间的廊被取消,客堂或厢房直面天井。

如果早期仅仅可以说是传统民居在更严格的经济环境下的缩小,还难以谈得上是继承与发展,那么发展到后期石库门阶段,其对于传统住宅的延续和发展已经越发清晰了。石库门后期,建筑由于家庭单位的缩小被缩减为单开间或双开间,一侧或两侧的厢房被取消,位于原建筑中轴线的一个开间基本不变,轴线序列仍然在前后天井、客堂所串联的空间序列上,以保证轴线的存在(图3);后天井作为不影响中轴序列的部分,被变动或舍弃,或扭转方向,或偏向一侧,或直接被取消;在原本不会建造空间的厨房上面出现房间(亭子间),以获得更多使用空间(图4)。

即便20世纪三四十年代,里弄建筑的建造进入尾声,新式里弄为代表的西式里弄占据了大半市场,延续天井、中式生活布局的旧式里弄仍然时有建造,这是一种生活方式的延续,也是一种对于建筑、自然的理解理念的延续,当时的里弄建筑是中国走向现代生活后唯一的一个对传统民居建筑开始继承、发展的现存实例。

3 里弄的近代城市代表性

3.1 中国近现代房地产业开端的标志

里弄建筑作为文化遗产,而不仅仅是建筑遗产的一个重要特征就是,它由原来分户分散自建单幢住宅过渡到多幢联列集居方式,标志着近代住宅发展进入了一个新阶段[1],是上海以至中国近代房地产业开端的标志。在此之前,中国并没有真正意义上的房地产运营,居住的房屋仅建造用来自住或者出租他用,并非作为商品。至今仍有许多实例表现了里弄建筑在各个方面典型的房地产商品性质,表征其近代房地产开端的重要特征。

3.1.1 标准化的建造

里弄建筑在进入建设盛期之前,建筑规模与肌理形态已经被标准化了,也因此构成了近代上海统一和谐的城市肌理与风貌。这一方面得益于西方城市管理运作的方式,以《上海市建筑规则》为代表的科学化、统一化的法规法则,对建筑密度,不同建筑高度的弄内尺度,都做了详细的规定[1],促进了建筑单元的标准化以及城市空间的协调。另一方面详实的法规规定使得执行建造统一化、标准化的主体的出现成为了可能。在上海近代营造史和建筑技术史上记载了许多在中国近代建筑史上十分重要的营造厂,当时上海绝大多数重要的公共建筑和住宅建筑,包括知名的里弄住宅区,都是由这些大厂完成的。对于最大量、最普通的里弄建筑,则主要是由小营造厂完成的,他们有一套程式化的作法,可以根据业主的土地情况和要求设计与建造出“标准化了的”里弄房子[2],这在很大程度上保障了建筑单元的标准化。

3.1.2 商业化的设计

为满足不同经济水平的使用对象,里弄建筑设计出不同类型。从适合大户富商居住的多开间早期石库门,小家庭居住的少开间后期石库门,多为工人居住、较少装饰、条件较差的广式里弄,到采用非对称布局、设置卫生设备、适应更高居住要求的新式里弄、花园里弄、公寓里弄。并且这不是逐一替代的过程,运营者往往同期根据地段的不同、需求的不同,建造不同类型以满足不同居住需求①例如建于上世纪初的花园里弄王家厍花园,以及建于上世纪二三十年代的旧式里弄步高里、建业里等。。

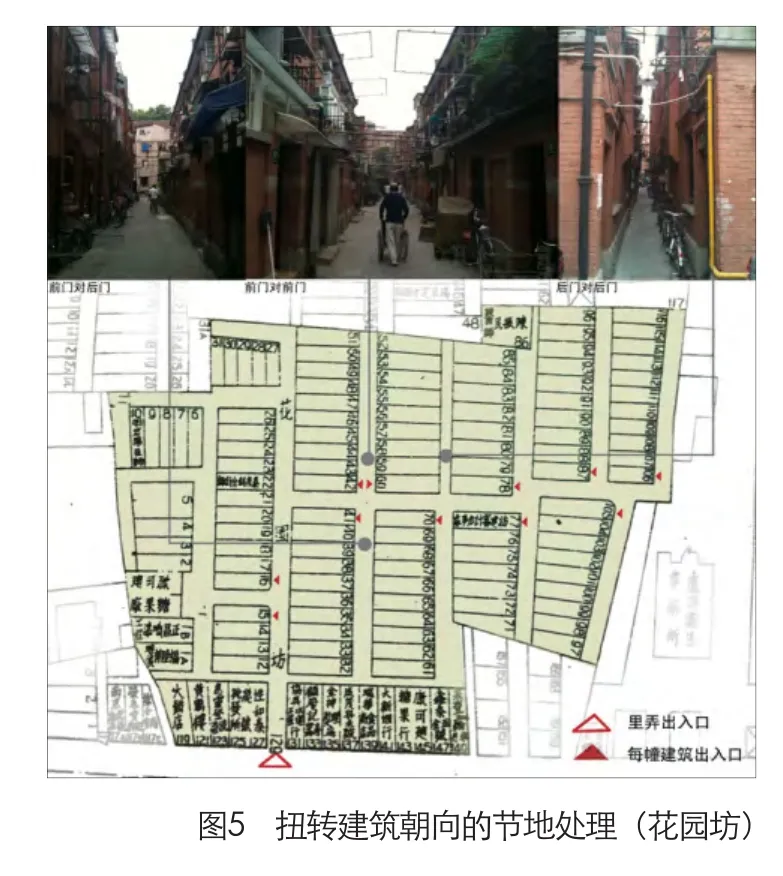

为追求建筑面积的最大化,取得最大经济利益,里弄建筑或根据用地形状个别扭转为东西向,调整不同进深,或根据《上海市建筑规则》中不同弄宽的最小宽度规定②1937年修正的《上海市建筑规则》中规定“两面前门之里弄,至少宽3公尺”,“一面前门或前后门相对者,至少宽2.5公尺”,“后门弄至少须宽1.5公尺”。,个别扭转支弄前门后门对位关系,以获得某一用地的最大建筑量(图5)。

3.1.3 商品化的运作

(1) 有计划地进行设计建造

当时的业主往往根据区位和周边的设施配套情况选定土地的购买,然后确定里弄建造的等级标准,统一进行设计和建造。包括事先做好整体规划,然后分批逐渐建造起来的,比如长乐邨;包括在相邻地块数个里弄分批建造,比如永康路嘉善路地块的兴顺里、兴顺南里、兴顺东里及新兴顺里;甚至有些在土地购买和运作过程中,已经将里弄的建造作为与政府管理者谈判的筹码,通过许诺更高级的里弄建筑的建造,拉高周边地价,以取得更好的设施配套,从而达到“双赢”的目的,比如东嘉兴路附近的瑞康里、瑞兴里等。

(2) 采用统一性的建筑装饰

里弄建筑往往采用统一性装饰以形成整体性、可识别性的特征,这也成为判断一组或者数组建筑群是否属于一处里弄建筑的标准。此外,同一里弄中还经常采用同一系列的建筑装饰,相同类型的装饰基础上采用细小的变化,这样在保证了里弄的整体性的同时,又增加了细节的处理和变化③例如自忠路信平里、崇德路六合里。。

(3) 同一里弄中不同类型建筑组合

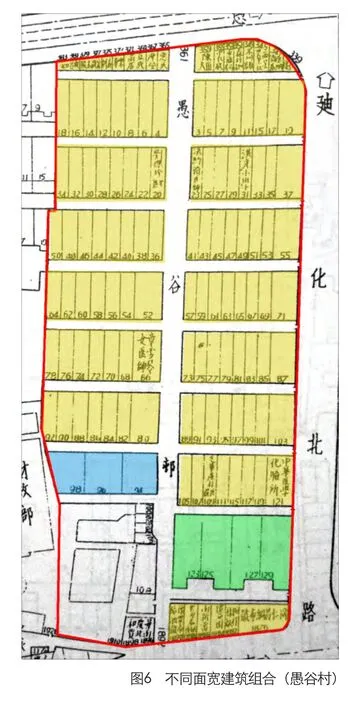

同一里弄中经常布置不同的单体建筑,以适应同一处里弄中不同住户的需要。在旧式里弄或新式里弄中,不同房型的组合常常是开间的变化,单开间为主的里弄在端头变化为双开间,双开间为主的里弄中夹杂单开间或者三开间,在新式里弄中还经常会出现不同开间面宽的建筑的变化,适应不同家庭对于住宅大小的要求(图6)。在新式里弄中还有着出现部分公寓的手法,在花园里弄中则最为多见的手法是在同一里弄中采用多种房型④例如建国西路福履新邨、永嘉路雷米坊。。

3.2 体现近代上海特有城市特征

里弄建筑作为近代上海的重要居住空间,是城市产生、发展、繁荣的主要载体和见证者,直至今日,还是可以从仍存的众多里弄建筑中看到近代上海的城市特征。

3.2.1 五方杂处的混居社会

近代上海三方二界,五方杂处,总体聚居特征明显,同时在局部又体现了适当混居的社会特征,同一地块建造不同类型标准的里弄住宅,形态多样,贫富混居,城市异质性不大,对于研究近代上海的人文社会有着深远的意义。通常情况下,旧式里弄中会建造一处大宅供业主使用,该处大宅往往建筑等级较高,并且内外装饰更为华丽,造型也更为庄严。新式里弄中的大宅或公馆往往为独立式的花园洋房,位于弄底或者弄口,拥有独立的院落花园。花园里弄中则会建造一处占地规模、花园面积明显更大、建筑造型更为复杂华丽的单元。

3.2.2 无孔不入的商业氛围

近代上海独有的社会环境,也造就了近代上海的商业城市特征,近代文明为主导的市民社会的气质,所信奉和追捧的不再是君臣之道,而是十分西化的经济行为和道德观念,而里弄是其最直接的体现。沿街第一排面向马路的房子,因为具备了经营生意的基本条件,通常开设小店,并且是在设计建造之时就已经考虑到其作为商业用途的空间需求,没有天井或庭院,沿街一层为商铺,面街开门,背面为二楼住宅入口,直接通往楼上。除了这种沿街小店之外,即便在纯居住的里弄内,也是常常混杂各种商业活动,一般以商号、公司、律师事务所、医生诊所、裁缝铺、公共浴室小仓库等居多。除商业设施以外,还包括其他一些形式,譬如有少量的里弄建筑中同期建有工厂,以提供就近就业,有些里弄建筑同期会建造菜场或者学校等服务设施,其中又以学校最多,弄堂小学几乎每个稍大型的里弄中都会设置,甚至有些大学也是在里弄中成立。

4 里弄的历史人文及城市景观文化价值

4.1 历史人文价值

里弄建筑在其不足百年的历史当中,恰逢当时上海乃至中国产生翻天覆地的变化。里弄建筑作为历史的记录者,见证了众多商业大鳄的起浮,名人志士的奋战,划时代节点的开始与结束,因此其作为历史事件的建筑载体方面的遗产价值十分凸显。包括近代重大的政治事件几乎大部分发生于此,众多大亨、文人、明星、民营商业企业家居住于此,许多具有明显时代特征的文学艺术作品也是在里弄中被创造并发展开来。

4.2 城市风貌特色重要组成部分

构成城市风貌肌理的是极具历史文化价值的单体建筑、具有历史风貌景观的街道广场以及众多单体价值并不突出的历史建筑群,而正是这类建筑群,构成了城市风貌的基本“基底”,里弄建筑之于上海,所起的便是这样的作用,其大面积的、街区式的空间特征,在城市空间中具有强烈的肌理和风貌特征。在很长一段时间中,里弄建筑所形成的行列式的布局肌理,高高低低错落的坡屋顶、老虎窗,序列式的沿街商铺和弄口标志,已经成为上海在公共建筑为代表的万国建筑背后的更平实、更具有特色的城市风貌。如今,在林立的摩天高楼之下,这些序列的、起伏的、散布老虎窗的各色坡屋顶形成的弄堂空间,已经组成了上海城市非常特殊的高低层结合的特色景观,这是非常有特点的城市肌理,是由传统建筑和现代建筑拼贴式的城市风貌构成。这些成片的里弄对城市的紧凑度起到平衡作用,里弄的低矮和高楼的耸起构成了上海独特的城市轮廓线,这在世界众多大城市中,是很特殊、很别致、很优美的景观。

4.3 促进城市文化与市民文化的形成

最后,里弄建筑创造并且代表了上海的近代城市文化,同时作为这样一种城市文化的载体在物质空间中表现出来。这种近代文化不同于任何一个中国城市或者任何一段历史时期,它一方面是繁荣的、热烈的、奋进的、商业的、便利的,同时又充斥着繁华背后的拥挤与小情调。此外,里弄建筑作为最普遍及重要的居住空间,促进了上海市民性格、生活方式的形成。与近代的上海一样,上海人也成为了不同于任何一个城市市民的特有标签,不仅仅包括前楼后屋的几个家庭格局培养出的和睦的邻里,以及拥挤的生活空间下培养出的小市民的精明,上海还具有中国最为浓重的西化及小资情调的市民性格,布满法国梧桐和奶油飘香的“上只角”与拥挤嘈杂的里弄亭子间同样是上海市民文化的载体与代表。

5 结语

上海里弄的遗产价值不仅表现在作为建筑遗产的特殊性,更重要的是作为城市重要的建筑群及景观,所展示的上海近代城市特征与城市文化,不仅成为近代上海城市特征及商业特色的表现的具体物质空间载体,更与重大意义事件及文学艺术作品有着不可分割的联系,并具有重要的城市景观文化价值。此外,基于世界文化遗产的原真性特点,目前上海里弄仍存有大量实例。根据2011—2012年的现状排查,上海仍存的里弄建筑约为1 900余条,以住宅单元计算,约5万幢⑤数据来源于2011—2012年对上海市中心城区现存里弄建筑现状调查。。这对于某一类的建筑类型来说,现存保有量是十分惊人的。现状调查还发现,不同类型的里弄建筑保存得十分丰富,建造时间跨度基本与其产生至消亡的时间跨度吻合,空间上也基本覆盖了历史上曾经建造里弄建筑的区域。可以说保留了里弄建筑极其丰富的各类实例,成为构成其遗产价值表现的重要基础。

虽然一直以来认为以宫殿、寺庙为代表的公共建筑是遗产的代表与精粹,而民居相对来讲被忽视,同时近代遗产又相较于古代遗产被认为遗产价值相对较弱,但恰恰里弄这一近代民居类型代表了不同于任何时代的文化特征,并创生出了特殊的建筑艺术特色,孕育出了富有时代性的文学艺术作品,培育并标志着城市文化特点,对于今后的城市标志、街道景观、市民文化产生了深远的影响。因此我们有理由相信,里弄这一城市生活中再平常不过的民居建筑是具有世界文化遗产价值的。

(本文配图均为作者自绘。)

References

[1]王绍周,陈志敏. 里弄建筑[M]. 上海:上海科学技术文献出版社,1987:1,34-35,48.

WANG Shaozhou, CHEN Zhim in. Li-long Architecture[M]. Shanghai: Shanghai Science and Technology Literature Press, 1987:1,34-35,48.

[2]罗小未等. 上海新天地——旧区改造的建筑历史、人文历史与开发模式的研究[M]. 南京:东南大学出版社,2002:11.

LUO X iaow ei,et al. Shanghai X intiandi:Research of the Architectural History, Cultural History, and Development M odel in Old District Reconstruction[M]. Nanjing: Southeast University Press, 2002:11.

[3]沈华. 上海里弄民居[M]. 北京:中国建筑工业出版社,1993:13-14,37.

SHEN Hua. Shanghai Li-long House[M]. Beijing:China Architectures &Building Press,1993:13-14, 37.

[4]曹炜. 开埠后的上海住宅[M]. 北京:中国建筑工业出版社,2004:29,134.

CAO Wei. The Shanghai Housing after its Opening to Foreigners[M]. Beijing:China A rchitectures&Building Press,2004:29,134.

[5]朱剑城.旧上海房地产业的兴起.中国人民政治协商会议上海市委员会.文史资料委员会编.旧上海的房地产经营[M].上海:上海人民出版社,1990:10.

ZHU Jiancheng. The Real Estate Rise of O ld Shanghai. Chinese People Consultative Conference Shanghai Comm ittee, Cultural and Historical Data Comm ittee. The Real Estate Business of Old Shanghai[M]. Shanghai: Shanghai People Press,1990:10.

[6]胡建华. 宋代城市住房政策研究[J]. 史学月刊,1993(5):29-30.

HU Jianhua. Urban Housing Policy Research of Song Dynasty[J]. Journal of Historical Science,1993(5):29-30.

[7]范文兵. 上海里弄的保护与更新[M]. 上海:上海科学技术出版社,2004:42-45.

FAN Wenbing. Conversation and Renew al of Shanghai Li-long[M]. Shanghai: Shanghai Scientific Technology Press, 2004:42-45.

[8]罗苏文. 石库门:寻常人家[M]. 上海:上海人民出版社,1991:3.

LUO Suwen. Shikumen: Ordinary Fam ily[M].Shanghai: Shanghai People Press, 1991:3.

[9]卢汉超. 霓虹灯外——20世纪初日常生活中的上海[M]. 上海古籍出版社,2004:131.

LU Hanchao. Beyond the Neon Light: Everyday Shanghai in the Early 20th Century[M]. Shanghai:Shanghai Classics Press, 2004:131.

[10]李彦伯. 上海里弄街区的空间——社会复合体价值研究[D]. 上海:同济大学博士学位论文,2010:122-149.

LI Yanbo. Research on the Value of Spatial-Social Complex of Lilong Neighborhoods in Shanghai[D].Shanghai:The Dissertation for Doctor Degree of Tongji University, 2010:122-149.

[11]罗小未,伍江.上海弄堂[M]. 上海:上海人民美术出版社,1997:10-12.

LUO Xiaow ei, WU Jiang. Shanghai A lley[M].Shanghai:Shanghai Peop le's Fine A rts Press,1997:10-12.

[12]朱晓明. 当代英国建筑遗产保护[M]. 上海:同济大学出版社,2007:33.

ZHU Xiaom ing. Conservation of A rchitecture Heritage in Britain Today[M]. Shanghai: Tongji University Press, 2007:33.

[13]卢永毅. 遗产价值的多样性及其当代保护实践的批判性思考[J]. 同济大学学报:社会科学版,2009,20(5):36-37.

LU Yongyi. On the M ulti-values of Architectural He ritage and the Prac tice o f H isto ric Preservation[J]. Journal of Tongji University:Social Science Section, 2009,20(5):36-37.

[14]周俭,张恺. 在城市上建造城市[M]. 北京:中国建筑工业出版社,2003:17.

ZHOU Jian, ZHANG Kai. The City Built in the City[M]. Beijing: China Architectures &Building Press, 2003:17.