水网地区城镇可持续发展路径——以洞庭湖流域沅江市为例

2015-03-07周有军封振华

周有军 封振华

0 引言

水网地区是我国地域空间中普遍存在的一类地理单元,具有水网密集、水陆共生的自然特征。区域内城镇生产和生活频繁、密集,江南水网地区、岭南水网地区便是典型代表[1]。

经历了快速城镇化与工业化的过程,目前水网地区城镇发展问题集中在水生态胁迫加重、水经济培育欠缺、水文化传承不足、水空间特色失落等方面,原因归结为对该类地区的指导欠缺城镇发展的逻辑思路与空间建设秩序[2]。

2014年4月,国务院批复《洞庭湖生态经济区规划》,标志着洞庭湖生态经济区上升为国家发展战略。区域内目前集聚了人口2 200万,4座50万人以上的大城市,2座中等城市,20座小城市,563个乡集镇。规划的实施预示着未来区域内的城镇将经历新一轮产业、人口、空间的集聚过程,地域环境的特殊性决定了区域内的城镇须走创新发展之路,避免步入传统误区,方能实现可持续与高质量的发展内涵[3]。

1 现状发展问题

1.1 基本概况

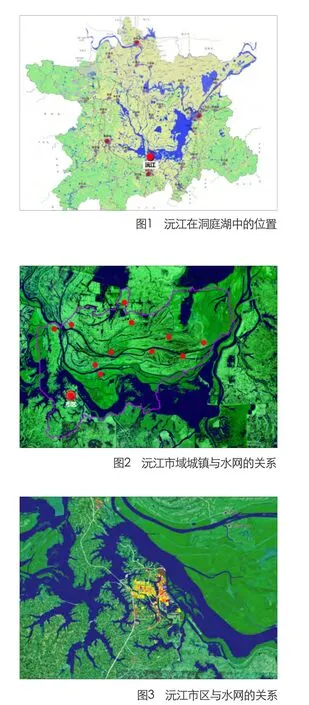

沅江市位于洞庭湖中心区域,“浮”于洞庭湖之上(图1),其经济发展水平在湖南省处于中上游,在湖南省县域经济排名中居20位左右,市域人口74.5万,中心城区人口12万,正处于快速城镇化与工业化发展阶段。

1.2 生态特征

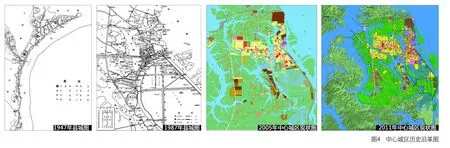

入湖河流众多、河湖串联、水网纵横的洞庭湖冲积平原赋予了沅江显著的湖乡地貌特征,沅江市域面积2 020km2,市域水陆呈“三分水面三分洲,三分垸田一分丘”的格局,密集的水网使市域形成了岛与半岛共存的陆域格局。水陆共生的自然格局使沅江市域内城镇与水关系紧密,市域内的城镇皆位于岛与半岛上,城镇空间沿河或湖成带状布局。其中市区位于市域南部一块伸入洞庭湖的半岛上,市区内的5个湖泊将整个半岛又分为多个岛屿(图2,图3)。

1.3 现状问题

1.3.1 水资源处于闲置状态

“水”是沅江的主体资源,但优秀的资源禀赋目前尚未真正转化为丰富城市职能、服务区域的作用。“水”资源带来的效应多表现在支持城市耗水型工业的发展,丰富的水景资源对于提升与城市生产相对应的创新和消费环境的力量未得到开发。甚至与仅占洞庭湖一角资源的岳阳市、汉寿县相比,沅江市利用洞庭湖塑造城市品牌的效益仍处于较弱的状态。

1.3.2 水—城空间矛盾突出

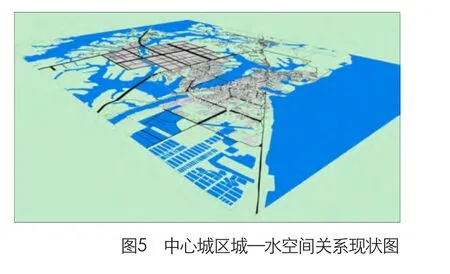

尽管水资源尚未得到充分利用,水空间却在城市外延扩张的过程中受到多方面胁迫,中心城区在上世纪50年代还处于“城水和谐”的良好状态,多年来忽视地域特点的城市建设思路使“城水冲突”愈演愈烈,致使目前中心城区“城压水”、“城吞水”现象普遍,滨水空间品质不高,亲水性较弱,水和城在景观、功能、结构方面都处于分离的状态(图4,图5)。

2 “水”优先发展思路的内涵

总结国外水网地区城镇的成功发展经验,可归结为:城镇发展充分贯彻“水”优先的发展思路及充分发挥“水”对城镇的空间优化、结构调整、功能提升和品质塑造的作用[4-6]。目前我国水网地区城镇发展中,城—水矛盾愈演愈烈的原因就在于长期贯彻物质空间建设优先、“水”生存发展需求滞后的思路,将“水”从次位状态置于主导状态是解决问题的有效途径。为此需达成如下共识:尊重“水”优先即是尊重生态文明建设与新型城镇化发展战略的时代背景,尊重“水”优先即是尊重水网地区的地域人文生态特征。具体即在城镇发展中应优先考虑水生存空间的维育、水生态效应的发挥、水乡文脉的传承、水城经济的培育,通过协调“水空间、水生态、水文化、水经济”的“底”与“城镇物质空间布局”的“图”,指导城镇空间布局、功能安排和空间塑造。

3 “水”优先发展思路的规划策略

3.1 聚焦以“水”为特色的城市定位

从资源分析,相比众多的滨水城市,沅江与水的融合程度、水系湖泊的景观价值及文化价值都有着显著的识别性。因水而生的先天条件决定了沅江的发展应选择“以水而兴”的生态发展战略,在生态文明、休闲经济为主流的当前时代,优越的水景专项资源是沅江区别于其他城市的核心竞争力,“水”是沅江的品牌,可为城市的发展带来乘数效应的局面。

从战略分析,“洞庭水城”的定位是充分尊重“水”优先而确定的城市发展方向,其内涵在于支持产生以“水”为特色的高质量的生活方式、城市品质和其他各种高水准的服务,有效地支持沅江已经形成的制造业升级,更深层次的作用是建设一座以“水”为特色的生态城市,统领沅江社会、经济、文化、生态一体化发展。

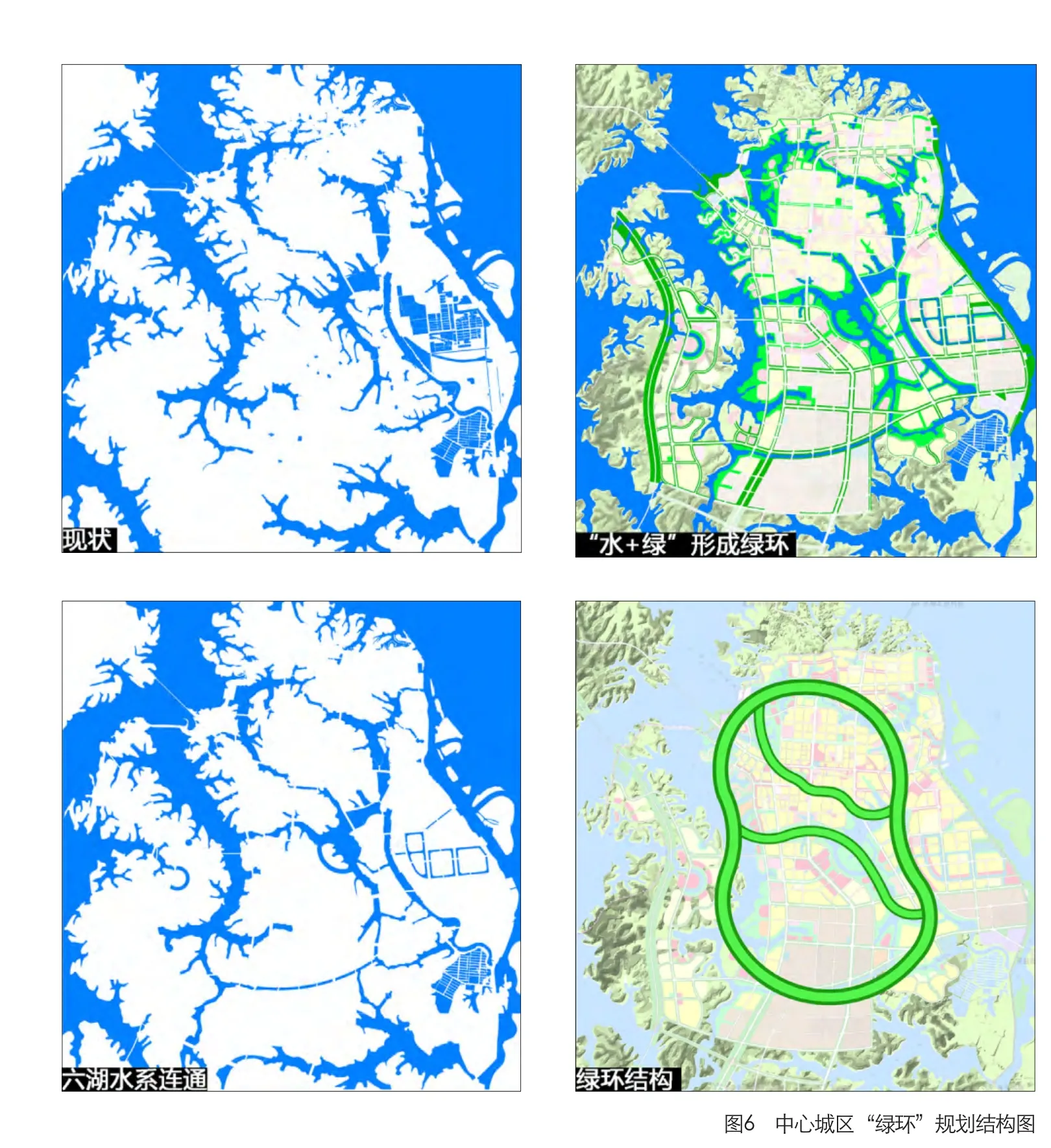

3.2 维育以“水”为骨架的生态系统

保障有形的水网空间格局尤为重要,主动连通河湖水系是有效思路。目前中心城区最大的问题在于城市建设空间对水生态空间的侵蚀加剧,造成水空间断裂,阻断了水网生态系统的循环,导致湖泊生态系统的免疫力弱化。明尼阿波利斯的公园体系与桂林“两江四湖”环城水系的建设都体现了从整体层面构建城市生态网络对于实现城水共生的有效性。为此,构建“水+绿”复合生长的“绿环”是沅江解决城—水矛盾的有效手段。“绿环”基础工程为6湖连通工程,即连通城内6湖水系,深层次目的在于创立“为开放性空间建立保护伞”和“综合性的城市设计框架”,通过图与底的有效协调,可实现建设空间在任何方向都与水“相连”,实现“水”最大化地融入城市(图6)。

3.3 传承以“水”为脉络的水乡文化

洞庭水文化即洞庭湖湖区人们的生活方式,体现为长久以来湖区居民与湖共处的生存之道。“小桥、流水、人家”的生活空间是湖区居民“亲水”的典型体现,保护生态湿地、一年一度举办的洞庭渔火节与龙舟赛是“敬水”的体现,疏浚河道、建设水利工程是“理水”的体现。城市发展传承水文化重点包括两方面:一方面是注重历史保护区段及传统水乡风貌街市的保护,通过注入新功能,恢复活力,展示水乡文化魅力,保护与水相关的历史遗存,如港口、河埠头、桥、堰体等,塑造为文化景点,彰显文化底蕴;另一方面更重要的是在新一轮城镇建设中,应注重创新城水相融的现代文化。

3.4 培育以“水”为特色的服务产业

《洞庭湖生态经济区规划》的目的在于探索洞庭湖流域以生态文明建设引领经济社会全面发展的新路径,发展生态经济将是沅江提升经济发展质量的重要手段。

沅江作为长株潭城市群的成员,其区位和资源优势决定了两方面的发展动力:一是依托长株潭城市群经济一体化,承接专业转移服务区域;二是依托水资源,选择战略性空间发展特色功能服务区域。东莞松山湖、吴江新城的发展都体现了在网络化城市格局中,中等城市依托区域和专项资源优势,发展专业、特色功能,是服务区域的智慧选择。洞庭湖生态湿地、生态岛屿、生态水景及城区“两江六湖”是沅江得天独厚的水资源,一方面可为长株潭城市群的公共服务和生活服务提供条件,包括建设中高端商务办公、举办商务论坛与区域赛事等;另第一方面可为湖南省甚至中部地区建立水景休闲、旅游度假目的地提供条件。以“水”为特色的高品质旅游服务业、生产性服务业、创意文化产业、特色商贸业、房地产业,都可成为沅江发展服务产业的重点方向。

3.5 构建以“水”为导向的空间范式

3.5.1 以水为底形成岛状组团结构

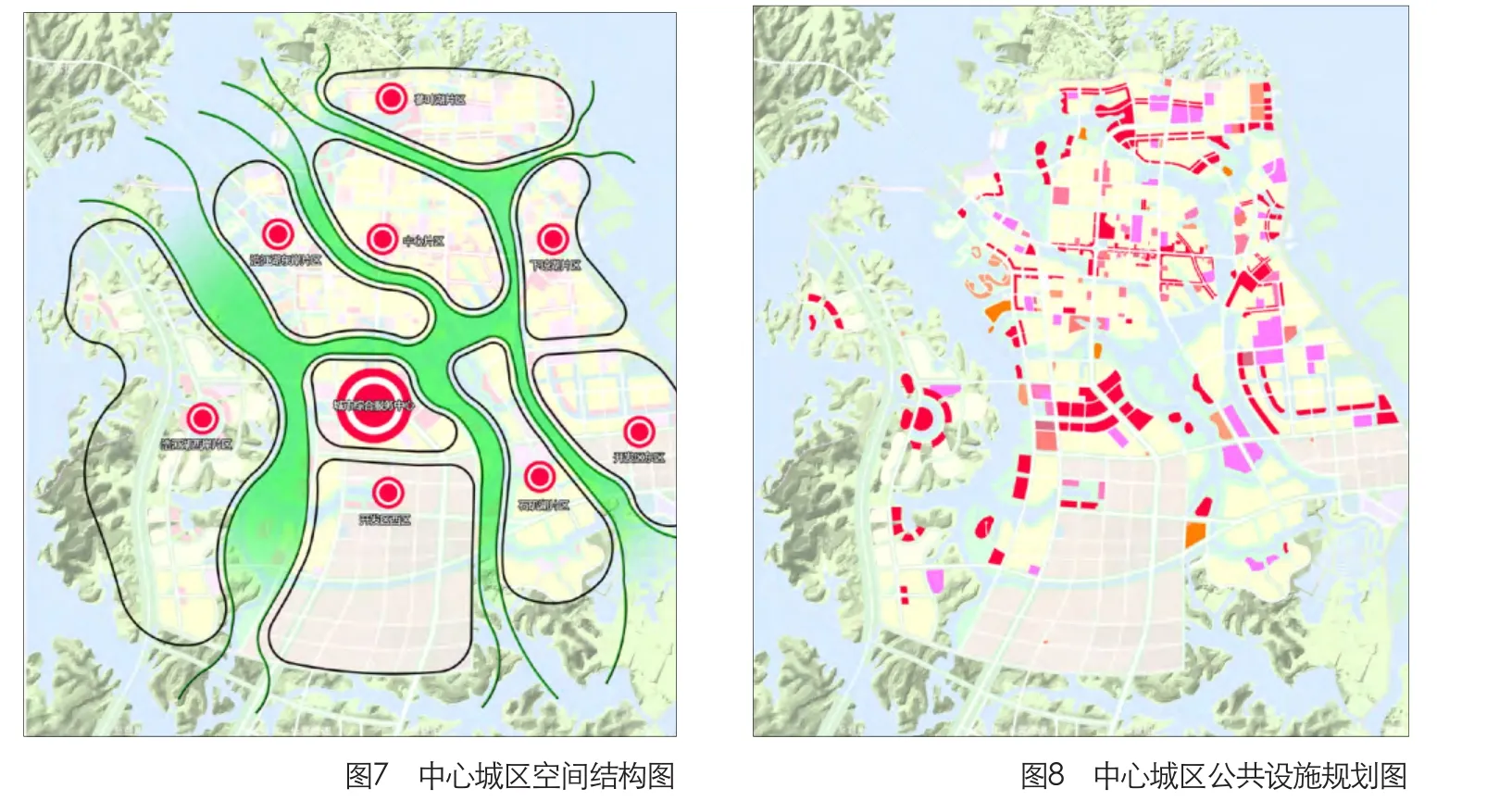

连通河湖水系是保障水空间得以健康生存的有效措施。通过对中心城区六湖的连通,一方面可确定城市建设中需要严格保护的“底”,另一方面可相应确定能进行建设的“图”。通过这样的思路,沅江中心城区在湖的限定下形成了8个“岛状”的组团,这样的格局是符合水城未来生长的空间逻辑的,同时也形成了区别于其他地域城镇的显著结构特征,“图底合一”格局可保证水城永久性的特征。同时,通过对现状“城压湖”区域用地的调整与对城沿湖“水+绿”公共空间的合理控制,保证了“绿环”的完整与可持续生长(图7)。3.5.2 以水为轴线串联公共中心体系

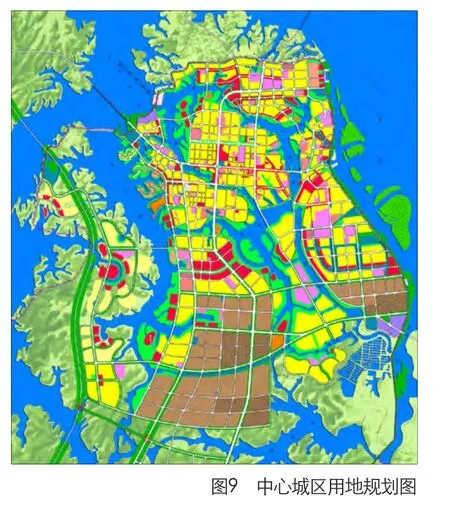

水城生活方式实现的基本条件依赖于人—水高度互动的滨水空间场所建设,除了保证滨水空间连续以外,更为关键的手段是通过合理的功能安排、交通串联、景观塑造手段提升滨水空间的吸引力,从而激发市民滨水公共活动的产生,其中尤为重要的措施是在沿湖地区合理地布置公共设施,集聚人气,引导居民观水、亲水,使环湖地区成为居民舒缓生活节奏、调节工作和生活压力的日常性活动场所(图8)。

3.5.3 以水为中心圈层布局城市功能

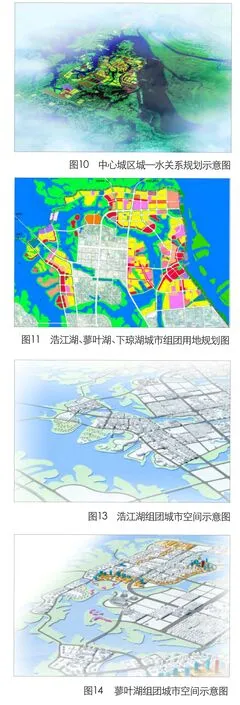

传承与创新水城生活方式是水城建设最重要的社会目的,这需要建立在合理的用地布局基础上,因此要正确把握水城中人的活动规律,其活动规律往往呈现为以水为核心,形成“直接观水—边活动边观水—远距离观水—对水景要求不高”的圈层特征。为了顺应此规律,城市用地规划应相应形成“生态圈—公共活动圈—办公住宅圈—生产圈”的圈层结构,即开阔的水域是支持水上活动开展的场所,变化有致的水岸空间是支持城市公共服务功能开展的场所,远离水岸的城市空间是支持居住和生产功能的场所(图9,图10)。

3.5.4 以水为景组织城市道路交通

水城空间品质的形成除了强调对生态空间、公共空间、城市功能布局的系统设计以外,还包括城市交通出行和城市建设引导系统的设计。水城的交通组织模式与一般地域明显不同,借鉴巴黎、威尼斯、苏州的城市建设经验,沅江中心城区的道路交通组织要点应强调3个方面:贯彻以湖为景、注重平行于湖与垂直于湖的道路组合,注重设计与组织滨水休闲道,注重发展水上特色交通。平行于湖的城市道路可有效固化岸线公共资源,引导滨湖开发,垂直于湖的城市道路可有效引导居民到达水边,滨水休闲道服务居民开展休闲游憩活动,水上特色交通服务旅游活动,沅江发达的游艇产业可成为支撑发展水上特色交通的条件。

3.5.5 形成“显湖露岛、秀城融绿”的水城意向

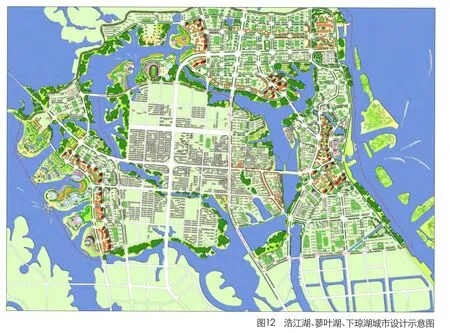

结合城市空间格局判断,“显湖露岛、秀城融绿”是水城意向塑造的目标。显湖露岛依托对城市空间布局的疏密安排、城市空间视觉开放度的控制实现,秀城融绿依托对建筑尺度、建筑形态的控制实现(图11-图14)。

在城市密度的安排上,近湖层多安排为低密度、低强度、低高度开发的城市公共文化设施,保持大面积的滨湖绿地为主;临湖层土地价值最高,多安排城市商业商务设施,同时其是形成水城总体轮廓线的重要界面,以适度的开发强度、建筑高度为主;腹地层因离湖较远安排中、低强度的开发,形成疏密有致、通透开敞的空间视觉美感。

在建筑尺度、建筑形态的安排上,强调依湖延展空间界面,通过高层建筑簇群的设置形成轮廓线,使水景最大限度地渗入城市,形成舒缓优美、虚实有致的城市秩序。

4 结语

评判水网地区城镇可持续发展与否的标准,在于衡量“水”在城市发展中产生的效益高低。在长期快速城镇化、工业化进程中,水网地区城镇的发展一直存在过于关注经济效率而忽视“水”的地位与作用的问题,转型发展的背景决定了水网地区城镇发展必须摆脱发展惯性与路径依赖,方能实现理想的空间形态、空间形象和空间品质的发展追求。贯彻“水”优先的规划思路,是一条体现人文生态优先的规划之路,也是立足地域特征、实施新型城镇化的答案。(感谢同济大学张萍老师、同事徐荣荣在本文写作中的亲切指导。文中图片引自上海同济城市规划设计研究院《湖南省沅江市城市总体规划(2011—2030)》、湖南省沅江市浩江湖、蓼叶湖、下琼湖城市组团控制性详细规划。)

References

[1]黄耀志. 江南水网小城镇空间格局的生态化发展研究[J].规划师,2011(11):112-116.

HUANG Yaozh i. The Resea rch on the Eco logical Developm en t o f Spatial Pattern of Small Tow ns in South of Yangtze River[J].Planner, 2011(11):112-116.

[2]邢忠.河流水系与城市空间结构[J]. 城市发展研究,2007(14):27-32.

XING Zhong. River System and City Spatial Structure[J]. Urban Studies,2007 (14):27-32.

[3]湖南省城市规划研究院.洞庭湖生态经济区规划[R].2013

Hunan Provincial Planning and Design Institute.The Planning for Dongting Lake Ecological Econom ic Zone [R].2013

[4]美国城市土地利用学会.都市滨水区规划[M].沈阳:辽宁科技出版社,2007.

U rban Land Institu te. U rban w ater fron t planning[M]. Shenyang:Liaoning Science and Technology Publishing House,2007.

[5]张庭伟.城市滨水区设计与开发[M].上海:同济大学出版社,2002.

ZHANG Tingwei. Design and Development of U rban Waterfront A reas[M].Shanghai: Tong ji University Press,2002.

[6]威尼斯“全球水上城市中心”.城市滨水区——水上城市开发的全新领域[M].1993.

Venice G lobal W ater City Cen ter. U rban Waterfront A reas:A New Field for Water City Development[M].1993.