企业团队成员构建的“异质再平衡”——基于河北某食品有限公司的案例研究

2015-03-04庞宇周文霞武星李艳

● 庞宇 周文霞 武星 李艳

企业团队成员构建的“异质再平衡”——基于河北某食品有限公司的案例研究

● 庞宇 周文霞 武星 李艳

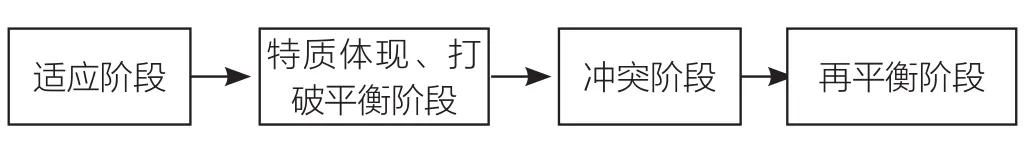

内容摘要本文采用案例研究的方法,对“异质再平衡”的概括性界定和过程进行了探索性的研究。“异质再平衡”现象是具有团队所不具备的特质并有足够付出意愿的新员工进入团队后,通过新员工异质与团队其他成员特质的碰撞,打破团队原有平衡,最终将个人异质融入团队,形成团队特质再平衡的团队良性发展过程。“异质再平衡”现象的过程可以化为分四个阶段:适应阶段,特质体现、打破平衡阶段,冲突阶段,再平衡阶段。本文最后提出了未来的研究方向,以期对“异质再平衡”进一步提出、完善和发展奠定基础性作用。

关 键 词新员工 异质 冲突 再平衡

庞宇,石家庄经济学院商学院,讲师,管理学博士。

周文霞(通讯作者),中国人民大学劳动人事学院,教授,博士生导师。电子邮箱:zhouwx@ruc.edu. cn。

武星,石家庄经济学院商学院,讲师,管理学硕士。

李艳,清华大学经济管理学院,管理学博士后。

本文受河北省人力资源和社会保障课题(JSR-2015-5008)资助。

众所周知,员工是企业最核心的竞争力,是企业持续发展壮大最直接的动力源,员工的选用是否合适直接决定了企业未来的发展状况。而目前企业对员工的选聘大都采用基于“岗位”或者应聘者的“能力”的方式,较少应用个人-团队匹配(person-team fit)的选聘方式。个人-团队匹配对团队产出的影响是组织行为学研究团队产出的一个重要领域。当前关于个人-团队匹配的研究基本都是基于实证的研究角度,从静态的层面研究其影响效果或作用机制(Karen J Jansen & Any Kristof-Bown,2006),然而对于匹配过程的研究却极少。很多管理者认为,员工与岗位的匹配或者员工具备足够的能力就足以胜任工作,甚至一些管理者习惯选择那些与自己性情相投的员工,然而这种选聘员工的方式未必会对团队或个人产出产生正向的影响,也可以说团队的组合方式会直接影响团队的过程和产出(Nueman, wagner & christiansen,1999)。相反,在管理实践中我们发现,一些看起来与之不太匹配甚至是对立的一些员工,由于性格上的某些特质,却能给团队带来了意想不到的收益。Mount和Barrick(1998)的研究就发现,团队成员在人格特质上的差异会造成彼此行为上的不同,而此种行为的不一致往往会影响团队绩效。Finkelstein等(1996)认为团队成员认知的异质性与团队对于战略机会、风险的理解和制订的战略计划正相关。

一个稳定型团队有其固有的特质,以及特质指引下的行为习惯。稳定型团队特质的形成通常需要一个较长的时间以及团队成员间不同特质的反复融合,并最终达到平衡的状态。这样的团队因为具有相对稳定的特质和行为习惯,我们称其为达到“异质平衡”状态的团队。本研究探索的是当拥有异质的新员工进入稳定型团队后,通过新员工在团队内异质的展现而给稳定型团队所带来的冲击与变化,以及团队最终达到的一种再平衡状态的过程。在本研究中,研究者暂且称这种现象为团队成员的“异质再平衡”现象。通过“异质再平衡”现象我们必须重新审视目前企业员工选用的标准和过程,尤其是对一些看起来略显“异类”、“不合群”的应聘者,企业管理者也需要进行有针对性地选聘。作为研究者也需要思考:团队“异质再平衡”现象该如何去界定?“异质再平衡”现象的过程又是怎样的?这个过程又该如何去划分?就目前来看,这一系列的问题不仅仅是理论上的盲点,也是经常困扰企业管理层的难题。

本研究通过案例研究法提出一种全新的管理现象——“异质再平衡”现象,并结合中国的文化背景,对该现象的概括性界定和过程进行探索性分析。

一、研究框架

(一)“异质再平衡”现象的概括性界定

团队组合的多元性已经成为一种趋势。许多研究都认为团队组合会影响团队过程和产出(Nueman,wagner & christiansen,1999)。长期以来,关于团队组合的研究多数只关注年龄、性别、种族等人口统计学变量(Van Vianen,A.E.M & De Dreu,C.K.W,2001),但是这些变量并不能有效解释价值观、特质等个体深层次的差异(Lim,2003)。人格特质作为学者关注较多的个体差异变量而被广泛的应用于研究(Barrikc & Muoni,1991),然而我们翻阅文献却发现,尽管已有研究认为团队成员人格特质组合会对团队绩效产生重要影响(Willimas & O.Reill,1998),例如李海云(2005)认为团队成员人格特质组合会通过团队互动过程,对团队效能产生影响。然而当前却并没有多少人格特质在团队组合过程中的研究。这让我们看到,当前关于团队成员特质组合过程的研究还存在很大的不足。

每个团队都是由不同特质的人相互组合而构成的,可以说团队成员间特质的相互融合已经成为团队建设重要的组成部分。在团队建设初期,团队成员间的不同特质由于相互的碰撞而产生一定的团队冲突,进而通过对团队冲突的管理使团队成员间不同的特质彼此进行融合,最终使团队达到一种“特质平衡”的状态。也就是说一个稳定型团队的特质是一种多方力量达到平衡后而形成的一种相对稳定的状态。

“异质再平衡”现象基于稳定型团队,探讨拥有异质的新员工进入稳定型团队后,经历了新员工的适应期,新员工异质体现与团队原有平衡的打破,一直到团队新平衡的再建立的过程,是一个较为复杂的过程,也与团队建设时期成员的相互融合存在明显的差异,因此需要对“异质再平衡”现象进行重新的界定。基于此,我们提出:

研究问题1:“异质再平衡”现象的概括性界定是什么?

(二)“异质再平衡”现象的过程

当前企业中,异质型团队的存在已非常普遍,如何提高异质型团队的产出已成为理论研究及管理实践所关注的热点问题(Jehn,K.A.,G.B.Northcraft & M.A.Neale.1999)。就成员异质性与团队绩效关系而言,目前存在两种截然对立的研究结论:一种观点认为成员异质性能促进团队绩效(Jackson,S.E.,A. Josh,i & N.L.2003),而另一种则认为成员异质性会阻碍团队绩效(Bowers,C.A.,J.A.Pharmer & E, 2000;Webber,S.S. & L.M,2001)。有研究者指出,两者间可能存在中间变量而导致研究结论的不一致,然而从管理实践的角度我们发现,也许正是异质相互匹配的不同结果造成了不同的研究结论。通常情况下,新进员工如果并不会对现有团队的特质产生一定的改变,团队的产出往往没有明显的提升;相反,新进员工的某些特质如果很好弥补了现有团队的不足,却有可能促使团队产出产生快速增长。可以说企业团队中,新员工的个人特质与团队的互补性,决定了该员工对团队原有平衡的破坏程度,也决定了该员工在团队中的所扮演的角色。从一般常理来讲,这种角色如果对团队建设起到良性的作用,则该团队产出往往会显著提升,也就是出现1+1>2的效果;如果是负向的影响,则很有可能会对团队产出起到消极的影响,而这种消极的影响力会视其对团队的危害程度的不同而不同。但我们必须看到,新进员工打破原有团队的某些平衡所产生的影响并不一定是积极的,也很有可能会对团队造成毁灭性的影响,因为他的存在有可能会极大地降低团队其他成员的产出。在这里我们只讨论能够对团队产出产生积极影响的“异质再平衡”现象的过程。

学者们对于团队“异质再平衡”现象的关注和研究还非常少。我国学者胡秋明(2012)研究表明,团队成员之间的异质性能够有效地指导团队去反思当前团队运行过程存在的问题,只要这种异质得以有效整合就能够提升团队的创造力。由此我们看到,团队成员的异质和异质的相互融合对团队意义重大。本研究所探讨的现象与一般团队成员的相互融合存在一定的区别,是拥有异质的新员工进入团队后促使团队特质形成再平衡过程这一特殊现象,重点探讨“异质再平衡”现象的发生和发展过程。在中国这样一个“高关系”的社会情境中,团队成员间彼此的影响会更加明显(唐海燕,2004)。从实践角度而言,“异质再平衡”现象分别经历了几个不同的阶段,每个阶段又分别经历了怎样的过程?这是本研究探索的一个重点。

通过管理实践和文献回顾我们发现,“异质再平衡”现象是团队实现再平衡的一个过程,目前还没有学者对此过程进行描述,在此我们提出:

研究问题2:“异质再平衡”现象的过程是什么?该过程又可分为几个阶段?

二、研究方法

1.方法选择

本研究采用案例研究的方法。相对于实证研究,案例研究的方法不仅仅可以研究研究对象为什么(Why)的问题,更可以对其过程(How)进行深入的研究。本研究所提出的“异质再平衡”现象目前国内外少有提及,通过案例研究的方法对该现象过程的研究是本研究的一大特色,通过案例研究必将为该现象后续的研究奠定基础。

2.研究对象

本研究以河北某食品有限公司高层管理人员、中层管理人员以及基层员工为研究对象。由于研究者与河北某食品有限公司有培训、招聘等长期业务的合作,建立比较稳定的关系。该公司高管对我们的研究给予了大力的支持,无论是对高管的访谈还是联系其他部门的访谈,无一不尽力配合,反复向员工强调重要性,这也保证了本研究数据资料的真实有效性。

3.数据来源

本研究主要采用深入访谈的方式来获取数据资料,我们访谈的对象包含了企业各个层级的人员,但重点的访谈对象还是在企业的中高管。主要的访谈对象和数据来源如表1所示:

表1 深入访谈对象列表

三、案例分析

(一)企业背景介绍

河北某食品有限公司,坐落于石家庄经济技术开发区开发大街,占地面积20万平方米,员工2000余人,固定资产5亿元。公司自一九九三年创建以来,历经二十余年的艰苦创业现已进入快速发展时期。目前已发展成为华北地区规模最大、集罐头、植物蛋白饮料开发、生产、销售于一体的食品饮料专业企业。销售网络遍布全国二十八个省、市、自治区,拥有地市级以上经销商1100余家。公司多次荣获省、市"先进单位"、"明星企业"、"河北省优秀企业"等荣誉称号。

作为一家以食品开发和生产为主的企业,公司的任务流程和考核机制都是基于团队来进行,对团队的依赖性非常高,也就决定了该公司对团队工作历来非常重视。

(二)“异质再平衡”现象的界定

团队人格差异(Team Personality Diversity,TPD)可分为异质型团队和同质型团队,TPD较高的团队一般是异质的,而TPD低的团队则是同质的(Neumna, Wagner & Christiansen,1999)。Neuman 和Wright(1998)研究表明,异质型团队绩效更高,并且团队中拥有某一人格特质不同的成员对团队绩效有重要影响。访谈资料显示:“对于团队发展来说,这是一个好现象。这种现象并不一定会发生,主要取决于新进员工是否具有团队所不具备的特质。”访谈资料还显示:“对于每年新进的员工来说,拥有异质的新员工只在少数。”由此我们可以看出,“异质再平衡”现象通常会有一个好的结果,然而这种现象却依赖团队中拥有异质的成员的存在,所以并不会经常性地出现。

“异质再平衡”现象由于拥有异质的新员工在工作中体现出与团队老员工不同的观点,常常会引发团队任务冲突。Tjosvold, D.等(2006)研究发现,如果员工认为任务结果同他们息息相关,因而会不遗余力的贡献自己的观点,从而产生更多的任务冲突。Olson,B.J.等(2007)研究发现团队任务冲突过少会抑制新观点的产生,引起群体思维,不利于改善团队最终的绩效。访谈资料显示:“他们体现异质的方式不同,但过程大体相同,对原有团队的冲击是必然的,通常会引发一定的团队冲突。”由此我们可以看出,“异质再平衡”现象通常会引发团队任务冲突,而团队任务冲突最终会给团队带来更好的结果。

在访谈中,我们发现工作投入也是促使“异质再平衡”现象发生的一个因素。访谈资料显示:“新员工对我们企业和团队的认可度不同也会决定他们工作的投入程度,只有这些少数人真正把我们公司和团队看成一个大家庭,他们才愿意逐渐体现出他们的不同。”访谈资料还显示:“新员工特质与团队碰撞的过程中新员工不能退缩,否则就被原有团队同化了。”Diefendorff等人(2002)的研究发现工作投入对角色内绩效行为以及组织公民行为都产生正向影响。Keller(1997)的研究发现,工作投入与工作绩效显著相关。也就是说,员工在工作中的投入不同,决定了员工在团队中不同的组织公民行为,最终对团队绩效产生不同的影响。由此我们可以看出,只有当新员工对团队有足够的认可度和投入意愿时,才会对团队产生重要的影响。

从以上文献和访谈资料我们可以总结出,“异质再平衡”现象是由于新员工经历、性格、能力等不同而导致的打破原有团队平衡和使团队产生再平衡的过程。

(三)“异质再平衡”现象的过程

一个团队从组建到稳定,就已经经历了团队成员间不同力量平衡的过程。而“异质再平衡”现象中新员工的加入,对原有稳定型团队则又是一场力量较量达到平衡的过程。通过对访谈文字资料的整理,我们提炼出了“异质再平衡”现象形成的四个阶段:适应阶段,特质体现、打破平衡阶段,冲突阶段,再平衡阶段(如图1所示)。我们围绕“异质再平衡”的四个阶段,通过不同阶段异质力量状态的不同表现,对过程进行探索。

图1 “异质再平衡”的四个阶段

1.适应阶段

通过访谈资料,我们总结出在适应阶段,新、老员工异质力量的状态处在观望期。新、老员工行为活动为潜伏、试探和定位。

潜伏指的是新员工进入团队后,更多从旁观者的视角观察团队和团队其他成员,并尝试去适应团队的氛围和特质,以及老员工处在团队中离新员工较远的位置对新员工的暗中观察行为。比如访谈资料显示:“新员工进入团队的初期,并不会马上崭露头角,显示出个人独特的特质,而是站在团队当中静静地观察一段时间,并努力地适应团队现有的氛围和特质。”访谈资料还显示:“新员工刚来的时候,作为团队新生事物,大家都会进行暗中观察。”

试探指的是新员工在初步适应并了解团队其他成员后,开始在团队协作工作中试探性地与团队其他成员进行接触,以及团队中老员工通过与新员工的初步交流、协作去了解新员工的行为。该阶段团队老员工一般处于强势地位,会要求或命令新员工去做某些工作,而新员工则处于被动接受和主动询问工作流程的阶段,一般不会提出异议。比如访谈资料显示:“新员工进入团队的初期,在工作中都是按照老员工的指示去做事,一般不会提出异议。”

定位指的是新员工通过一段时间的团队工作,了解了团队和团队其他成员,获得了团队其他成员的初步认可和一定的地位后,新员工会根据自身的特点,为自己未来在团队中所扮演的角色进行定位。比如访谈资料显示:“即便是有团队所不具备的特质的新员工,通常情况下也需要在团队中获得一定的认可和地位的前提下,其特质才敢于慢慢地显现出来。”

观望期总体延续时间一般不会很长。比如访谈资料显示“这个阶段一般不会很长,长的一两个月左右,短的则只有几天时间。”此外,对于个别新进的年轻人来说,可能并不存在适应阶段。比如访谈资料显示:这一情况对个别新进的年轻人不适用。”由此我们可以看出,观望期的长短通常视新员工个人情况而定。

访谈资料也通过实例进行了说明:“我记得09年我主抓生产的时候,正是我们河北分公司规模膨胀式发展的阶段,从总公司调来一名生产技术员指导我们分公司的生产。最初到我们分公司的时候,她对我们分公司生产规模、各项生产指标等进行了详细了解,并经常与我沟通一些问题,在我们领导班子开会时,只是听和问,并不会过多表露自己的意见。这段时间大约经历了十天。”

2.特质体现、打破平衡阶段

通过访谈资料,我们总结出在特质体现、打破平衡阶段,新、老员工异质力量的状态处在新力量突显期。新、老员工行为活动为展现特质、打破平衡、对立。

展现特质是新员工在团队中展示真实自我的开始,新员工会根据自己的认知和特质对团队其他成员提出可能完全不同的见解。比如访谈资料显示:“因为具备团队所不具备的特质,而这些特质又是该员工骨子里的东西,总会在一段时期内持续地显现出来,这是必然。”访谈资料还显示:“我还年轻,工作的路还很长,我希望能够在团队中体现自己的能力并获得认可,我认为对的事情和对的话,一般都会直接表达。”

打破平衡指的是通过新员工在团队中异质的展示,对原有稳定型团队特质和团队中老员工的冲击。比如访谈资料显示:“然而新员工的到来却不可避免地给团队带来了一些改变。”

对立指的是团队老员工已经习惯了团队原有的氛围和特质,在新员工最初体现异质时,团队老员工并不会主动认可和接受,一般会站在团队原有特质的基础上与新员工保持对立的立场。但最初这种对立并不会很明显地表现出来。比如访谈资料显示:“从便于管理的角度,我不希望团队发生改变。”访谈资料还显示:“对于这样的新员工,团队其他成员最初并不会认可他们的言行,然而最初大家也并不会爆发冲突。”

新力量突显期延续时间一般也不会很长。访谈资料显示:“新员工一旦决定在团队中体现自己的不同,往往会在所有事情上都坚持己见,对团队固有模式的冲击显而易见,这段时间往往非常短暂,也许通过一件事就打破了原有团队的固有平衡。”

访谈案例显示:“我是一个偏乐观主义者,同样喜欢乐观、有激情的员工。当时公司效益非常好,领导班子开会我经常提出一些尝试创新、冒险的想法,而领导班子其他人员也都被我的热情所点燃,大家都憋足了劲想要大干一番,但是这名技术员却属于一位悲观主义者,在大家卯足了劲想有一番作为的时候,她就会提出各种悲观的想法,列举出我们没有考虑到的各种意外因素,并指出后果的严重性。最初她固执的悲观让我们领导班子其他人都很不爽,然而我们也没办法改变她的想法,我的一些提议和大家的热情就这样被无情地浇灭了。”从访谈结果我们看到,正是由于新来技术员展现的悲观特质打破了原有团队的平衡,弥补了有可能冒进的团队特质缺陷。在新员工展现特质的初期,老员工通常会站在其对立面上,并没有爆发团队冲突。

3.冲突阶段

通过访谈资料,我们总结出在冲突阶段,新、老员工异质力量的状态处在正面对立期。新、老员工行为活动为正面冲突、彷徨、内心反思。

正面冲突是团队老员工对新员工异质多次展现的必然反映。由于新员工的异质反复冲击原有团队的固有特质,迫使老员工通过言语和行为对新员工做出激烈的抗争。这种抗争一般会持续较长的时间。比如访谈资料显示:“老员工出于维护原有团队稳定和更好开展工作的角度,对新员工的言行做出过多次激烈的反应。”访谈资料还显示:“那个时期,团队新、老员工间的争执是常事,甚至出现过敌对的情绪。”

彷徨是团队在这一特殊时期内工作的开展和决策的制定比以往有更多顾虑,通常体现出瞻前顾后、犹豫不决的过程。比如访谈资料显示:“团队工作开展效率降低很多,一些决策制定的时间明显增长。”访谈资料还显示:“大家都不再像原来一样直接、积极地表露自己的观点,可能大家考虑问题都比原来想的多,我认为这是受到新员工的影响。”

内心反思是新、老员工对彼此言行的思考。老员工在争执过后也会反思孰对孰错,并对自己和新员工的言行做出相对客观的评价。同样,新员工通过挑战原有团队的特质,也会不断思考自己的言行为何不被接受,并考虑团队中他人的言行,以期做出更为正确的行为表现,获得更稳定的地位。比如访谈资料显示:“其实每次争执过后,我也会静下来反思自己的决策是否真有不妥,同样也会思考她的建议。人最难的就是否定自己,反思过后往往是给自己找很多理由并固执地认为自己是对的。”

正面对立期通常伴随多个事件的冲突与争执,延续时间较长,争执焦点对错分明时,往往也意味着冲突的结束。访谈资料显示:“在工作中有争执是常事,然而那个时期很多决策的制定都伴随着无休止的争执,确实延续了很长的时间,如果不是经济形势发生变化,也许争执还会继续持续下去。”

访谈案例显示:“在公司膨胀发展的阶段,我们领导班子成员的大部分扩大再生产的提议都被她无情的否掉了,从最初的不解与气愤逐步演变为争吵和对抗,那段时间大家都气得够呛。就在这不断的争执声中,公司生产只能说是根据当时市场的需求稳步地扩大再生产,并没有迈出超前的步伐,当时也确实存在经常性供不应求的情况,即便如此,我们也没有在生产设备、人员、原材料、规模等方面做出很超前的安排,只是根据当月的需求情况预期下个月的需求状况,生产不过来就让工人两班、甚至三班倒,所以工人也非常地辛苦,还满足不了订单就没办法了。不少经销商经常来找我要货,我也只能苦笑着摇摇头。然而技术员却总是说,有行情好的时候就会有不好的时候,现在上规模,万一突然不好了怎么办?谁能压的起货?还说,如果不听她的建议,可以给总公司打报告把她换掉,我们如果敢背着她私自做决定她就给总公司打报告。都干到这个份上了,谁会去总公司给自己找不舒服,万一连累了自己就得不偿失了。所以当时的行情就像股票牛市一样,大家都红着眼看市场,却一点辙都没有。”从访谈案例我们了解到,由于新员工与原有团队特质不同,新员工特质在打破原有团队平衡后,导致了团队中争执和冲突的产生。

4.再平衡阶段

通过访谈资料,我们总结出在再平衡阶段,新、老员工异质力量的状态处在相互吸纳期。新、老员工行为活动为认可、吸纳、再平衡。

认可指的是团队老员工对新员工异质的认同。这种认同通常是冲突结束和对错分明后,老员工对新员工从理性上主动认可的一种态度与行为。这种认可对新员工意味着能力的认同与地位的进一步提升。老员工对新员工从对立与争执转变为认同与欣赏。比如访谈案例显示:“正是由于她的悲观主义和固执己见,让公司在随后几年经济大环境下滑阶段不至于有更多的负担和拖累,也让我们领导班子在激情与干劲之余,也能够保持一颗更为清醒的头脑。”访谈案例还显示:“从09年到现在我们也一起共事不少年头了,尽管我们性情并没有什么共同点,私交也很是一般,但我相信她不仅仅对我来说非常重要,更是我们整个领导班子团队不可或缺的一份子。”

吸纳主要指的是团队将新员工异质吸收作为团队特质,以及新员工吸收原有团队特质,不断完善自己的过程,也意味着整个团队进一步迈向成熟。比如访谈案例显示:“事后来看,当初她的决定是正确的,公司这几年发展方案的制定就周全了很多,不再一味乐观地看待市场和我们自己。”

再平衡是团队达到再稳定的一种最终状态,也意味着一次“异质再平衡”现象的结束。比如访谈资料显示:“从团队整体发展趋势上看,团队肯定是越来越好,越来越进步,越来越完善,就跟人类进化论一样,这是一个良性团队必然的发展过程。从团队内部角度来看,我觉得这应该是团队中每个成员特质相互碰撞与融合,最终形成平衡的一个过程。”访谈资料还显示:“其他员工也会学习新员工所体现的异质,最终使得整个团队的特质发生了改变。”这让我们看到了团队再平衡过程的根源是团队良性发展的必然过程。从管理实践的角度来看,也是团队内部成员特质碰撞与融合的结果,即新员工的异质最终被团队所接受并融入变成团队特质的过程。可以说,团队“异质再平衡”的终点是团队再平衡的形成。

四、分析与结论

(一)“异质再平衡”现象的概括性界定

我们由访谈资料发现,“异质再平衡”现象的产生需要满足两个前提条件:第一,团队新进拥有团队所不具备的异质的新员工,第二,新员工有足够的意愿在团队中体现其异质。可以说多数情况下,团队新进员工并不具备异质,这也就决定了“异质再平衡”现象并不会经常发生。

此外,访谈资料告诉我们“异质再平衡”现象产生的过程通常伴随有对原有团队的冲击和成员间思想上相互的碰撞。这种冲击与相互碰撞打破了原有团队某些方面的平衡,由此我们可以看到,“异质再平衡”现象对团队和团队成员来说都是一个相对复杂的过程和经历。

最后,我们由访谈资料看到,“异质再平衡”现象最终的结果还是好的,可以促使团队和团队中的每个人都逐步走向成熟。可以说“异质再平衡”现象是一个团队良性发展的必然过程。

由此,我们将“异质再平衡”现象的概括性界定如下:

命题1:“异质再平衡”现象是具有团队所不具备的特质并有足够付出意愿的新员工进入团队后,通过新员工异质与团队其他成员特质的碰撞,打破团队原有平衡,最终将个人异质融入团队,形成团队特质再平衡的团队良性发展过程。

(二)“异质再平衡”现象的过程

目前,关于团队建设的研究不在少数,然而多数都是站在实证的角度静态地探讨其分类、特征、影响因素等,缺少对其过程的研究。本尼斯(1965)认为:企业领导者的责任不能只考虑员工个人意愿和专业技能,还应根据员工个性特征等,加以引导和组织,形成团队力量。该研究指出了员工个性特征对团队的重要作用,然而近年的研究并没有从纵向的角度对员工个性特征或特质对团队影响的过程进行深入的探讨,不能不说是一种遗憾。我国学者颜卫彬(2008)也曾指出团队成员的多样化是影响团队绩效的因素。然而我国团队建设的研究目前也都集中在理论层面,对团队建设过程的探讨几乎没有。

我们由访谈资料将“异质再平衡”现象的过程可以化为分四个阶段:适应阶段,特质体现、打破平衡阶段,冲突阶段,再平衡阶段。其中新员工适应阶段的时间长短主要取决于新员工个人的性格特点,并不是非常固定,然而最长的也不会超过两个月,短的则只有几天时间。我们认为,新员工也需要时间去了解团队和团队成员,在此基础上在团队中找到适合自己的定位。此外,中国人多数习惯做的多,说的少,这种略腼腆的个性也会增长新员工异质体现的时间。当然,我们并不排除有些强势员工在进入团队后马上会展示自己的观点。

特质体现阶段和打破原有平衡阶段往往同时发生,新员工勇于展现自己异质的同时,就会不断地对团队和团队其他成员产生影响。迟颖(2009)就曾指出吸纳高科研成就感的人才,可以提升科研团队的向心力,从整体上提高科技创新能力。可以说高科研成就感人才的引入对原有团队其他人员客观上是一种冲击,在体现个人竞争优势的同时,打破了团队原有的科研竞争环境。另外,我们认为原有团队平衡的打破与团队成员的社会比较心理也有关。

建设性冲突处理是团队建设的灵魂(赵春明,2002)。在“异质再平衡”现象中,冲突阶段不仅仅是团队新成员的思想斗争,更伴随着团队老成员的思想斗争。对团队老员工来说,这种斗争从最初对新员工的排斥到逐渐的理解与接受,想必也是一个非常复杂的心理变化过程。Paul R.Tim和Brent D.Peterson(2004)认为通过建设性地处理冲突,团队成员形成并认同他们的共同目标,团队成员的合作关系也就得到巩固和发展。

再平衡阶段则是团队完成了一个自我进化的过程,也标志着一个“异质再平衡”的结束。团队通过一次完美进化,使得团队特质得以丰富与提升,团队产出也会得到极大的促进。团队新成员往往更加笃定地在团队中展示自己,因为“异质再平衡”的过程对其是一次极大的肯定。对于团队老员工而言,通过在团队中与新员工的冲突了解了个人特质上的不足,从而为以后的工作开展奠定了更好的基础。虽然再平衡阶段是团队一个“异质再平衡”的结束,然而团队特质的不断完善还需要许许多多、周而复始的“异质再平衡”现象的出现。

命题2:“异质再平衡”现象的过程可以化为分四个阶段:适应阶段,特质体现、打破平衡阶段,冲突阶段,再平衡阶段。

五、研究的现实意义及未来展望

(一)现实意义

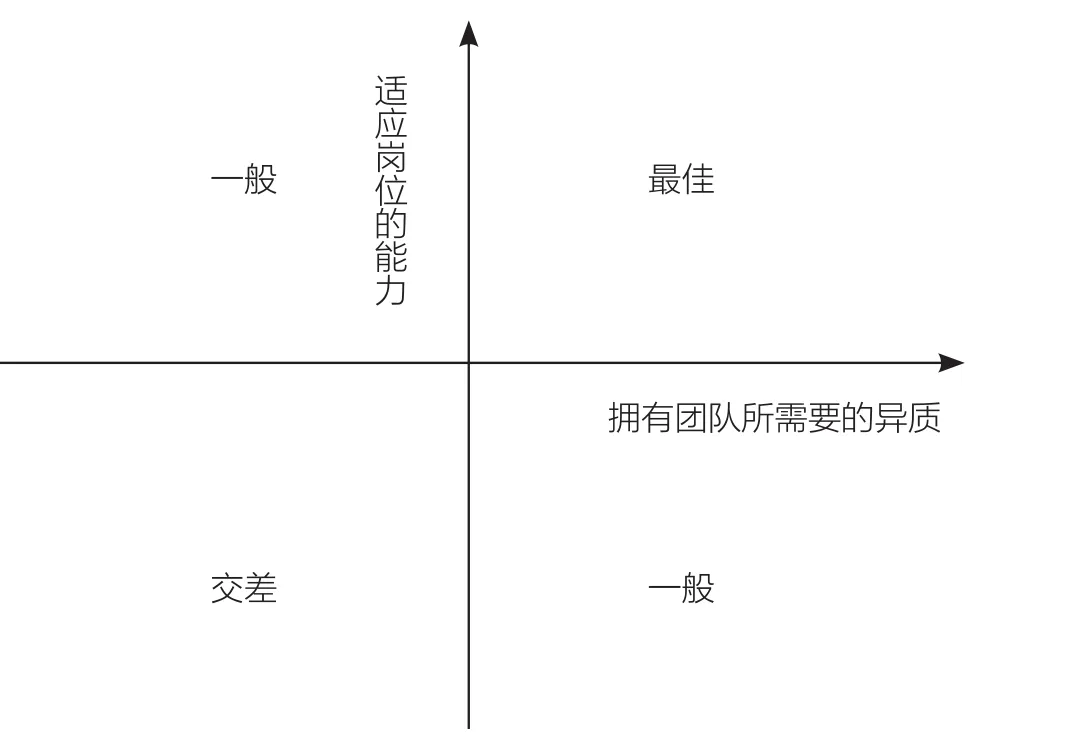

1.“异质再平衡”现象对企业的招聘环节提出了更高的标准和要求

员工适应岗位的能力指的是员工在新岗位上能够独立、出色完成工作的能力,所需时间越短、工作越出色,说明适应岗位的能力越强。而团队特质指的是一种可表现于许多环境的、相对持久的、一致而稳定的思想、情感和动作的特点,它表现一个团队的性格特点和行为倾向。企业在招聘环节最理想的结果是应聘者既拥有团队所不具备而且需要的特质,又具有适应岗位的能力;其次是拥有团队所不具备而且需要的特质,却不具有适应岗位的能力。再次是新员工没有团队所不具备而且需要的特质,但具有适应岗位的能力。还有就是招聘的员工到既不拥有团队所不具备而且需要的特质,也不具有适应岗位的能力。最不理想的招聘结果则是招聘到的新员工具备团队所不具备的对团队特质有害的异质,该情况下对团队所产生的影响将不仅仅是该员工个人产出的影响,更大的危害则是对团队整体产出的巨大消极作用。如图3所示:

图3 新员工拥有团队所需要的异质与能力对团队产生的效果

基于此我们可以看到,团队内任何一名员工对团队的影响都应该是两部分。即个人产出对团队产出的影响,以及个人在团队内所扮演角色对团队产出的影响。基于“异质再平衡”的团队成员构成现象告诉我们,最适合团队的成员并不一定是听话的“乖乖孩子”或者个人能力很出色的专业能手,却往往是拥有团队所最缺乏的一种特质的成员。因此,过往的基于能力或者岗位的招聘并不能完全满足企业团队建设的要求。企业招聘前,应首先对该岗位所在团队进行合理、有效的评估,从团队构建的角度分析出团队所需要的员工所应具备的特质,进而制定出招聘员工的个性特征、人际关系能力、沟通能力、应急处理能力、管理能力、兴趣爱好等,属于团队急需特质的员工应首先予以考虑。其次再考虑该岗位的任职资格或应聘者的能力素质。

2.“异质再平衡”现象对团队领导的把控能力提出了极高的要求

“世间万物各有不同”,人亦是如此,作为团队领导要充分尊重团队成员的差异性。Taylor(2005)在研究中就强调了团队管理者作用的重要性,领导者充分的授权,让成员发挥各自的特点和能力,不过多干预内部的创新工作是成功的保障。这要求团队领导个人首先具备较高的综合素质和能力,同样需要非常了解团队的现状并在宏观上把控好团队未来的发展方向。

首先,作为团队领导,在组建团队前就应考虑要打造什么类型的团队最适合企业的发展?这种类型的团队如何打造?都需要哪些方方面面的人员?其次,团队领导必须充分了解团队内的每一名员工。需要了解的信息包括年龄、工作经历、性格特质、爱好、特长、家庭状况、拥有的技能、在团队中所扮演的角色等方方面面。了解的途径包括翻阅简历,工作和生活中的主动谈话和观察,以及侧面询问团队内其他员工等。再次,团队员工在团队内所扮演的角色除了自身性格特点所赋予外,作为团队领导,也应合理安排员工的工作和职务,以促使部分有异质的员工在团队内充分体现异质、扮演相应角色,从而打造领导所愿意看到的团队。最后,要艺术性地看待和处理团队内一些所谓的“坏行为”和“坏想法”。团队不能接受哪些冲突、可以部分接受哪些冲突、可以完全接受哪些冲突都完全依赖团队领导个人的把控,这也对团队领导提出了相当高的要求。

(二)未来展望

1.本研究为未来“异质再平衡”现象在不同行业、团队的研究提供了方向

本研究基于一家食品加工企业对“异质再平衡”现象的概括性界定和过程进行了有效探索。未来的研究可以在不同的行业、团队中探索“异质再平衡”现象是否存在同样的过程。在研究方法上,可采取案例研究中纵向研究的方法,保证充足的研究时间,研究者可跟踪一个团队“异质再平衡”现象的具体过程进行研究。

2.本研究为未来“异质再平衡”现象原因、影响因素、影响效果和作用机制的研究提供了基础

“异质再平衡”的提出为该现象未来的研究提供了无限可能。研究者在近期的研究中会针对“异质再平衡”的原因做进一步深入的探索。可以说针对这一现象的研究才刚刚开始,未来研究中围绕这一现象所进行的影响因素、影响效果和作用机制的研究都将是必然的过程,本研究提出这一现象,并探索性地研究了该现象的概括性界定和过程,为“异质再平衡”现象未来更深入的学术研究奠定了一定的基础。

六、研究的局限性及未来的研究方向

首先,由于时间关系,本研究采用案例研究中横截面的研究,所以只探索了“异质再平衡”现象的概括性描述和过程,研究结论不如纵向研究更为充实。另外,本研究无意给“异质再平衡”下定义,只是对该现象进行了概括性描述,未来的研究可能会给出“异质再平衡”现象严格的学术定义。

其次,本研究并未涉及足够多的不同类型的团队,不同的团队类型可能会带来不一样的管理现象和研究结论。

最后,访谈的对象较少,具有一定的局限性。访谈对象出于对公司和个人形象的维护,访谈内容也有可能存在一定的偏差。

参考文献

1.Barrick,M.R., Mount.M.K. The big five personality dimensions and job performance: A meat-analysis.Personality Psyehology,1991,44(1):l-26.

1.Kurtz berg TR. Feeling creative, being creativity an empirical study of diversity and creativity in teams.Creativity research Journal,2015,17( 1 ):61-65.

3.Nueman,.GA.,Wagner,S.H.,Christlansen,N.D. The relationship between work-team personality composition and the job performance of teams.Group and Organization Management, 1999,24(l): 28-45.

4.Williams,K.Y.,O.Reilly,C.A. Demogarphy and diversity in organizations:A review of 40 years of research.In Stwa,B.M.&Sutton,R.M.(Eds.).Research in Organizational Behavior,1999,20: 77-140.

5.Karen J Jansen,Amy Kristof-Bown. Toward a multi dimensional theory of person-environment fit. Journal of Managerial Issues, 2006, 18(2): 193-213.

6.Pelled,L.H.,K.M. Eisenhard,K.R.Xin. Exploring the black box: An analysis of work group diversity, conflict,and performance.Administrative Science Quarterly,1999, 44: 1-28.

7.陶金:《团队建设与管理》,暨南大学出版社,2010年版。

■责编/徐世勇 Tel: 010-88383907 E-mail: xusy2014@126.com

劳动关系 | LABOR RELATION

8.Jihong Li. Performance analysis of a GI/M/1 queue with single working vacation. Applied Mathematics and Computation, 2010, 21(10).

9.Neuman,.GA.,Wagner,S.H.,Christlansen,N.D. The relationship between work-team personality composition and the job performance of Teams.Group and Organization Management,1999,24(l): 28-45.

The Heterogeneous Re-Balance made by Enterprise Team Member——A Case Study of Hebei XX Food Co. , Ltd.

Pang Yu, Zhou Wenxia, Wu Xing and Li Yan

(School of Business, Shijiazhuang University of Economics; School of Labor and Human Resources, Renmin University of China; School of Business, Shijiazhuang University of Economics; School of Economics and Management, Tsinghua University)

Abstract:In this paper, a case study is used to explore the definition and process of the phenomenon of heterogeneous re-balance.The phenomenon of heterogeneous rebalance is related to a team that has the characteristics that the normal team does not have, and has enough new employees who are willing to contribute themselves to their team.Through the collision of new employees heterogeneity and team members characteristics, the balance of the normal balance would be broken, and ultimately the individual heterogeneity is integrated into the formation of team characteristics, in order to form the healthy developmental process of heterogeneous re-balance. The process of heterogeneous re-balance can be divided into four stages: the adaptation stage, the reflection of characteristics, the breaking of the balance stage, the stage of conflict and the balance stage.In the end of this paper future research directions are presented, so as to lay a foundation on the proposal, improvement and development of the phenomenon of heterogeneous re-balance.

Key Words:New Employees; Heterogeneity, Conflict; Re-balance