高层次科技人才定向培养研究与实践

2015-03-04陈盛照季晓明

● 陈盛照 季晓明

高层次科技人才定向培养研究与实践

● 陈盛照 季晓明

内容摘要本文以我国从航天大国迈向航天强国的历史时期为背景,研究航天事业单位科技人才定向培养的模式,并以北京卫星环境工程研究所高层次专家定向打造实践为案例,通过确定培养对象和培养目标,采取组织与个人联动措施,有针对性的寻找差距,依据差距制定专项打造计划并保障落实,促进各级人才有步骤、有计划的快速成长。为其他企业的科技人才培养提供一个实践参考。

关 键 词科技人才 技术专家 定向培养

陈盛照,北京卫星环境工程研究所,人力资源处副处长,工程师。电子邮箱:49153045@qq.com。

季晓明,北京卫星环境工程研究所,人力资源主管,工程师。

人才的高度决定事业的高度。《国家中长期人才发展规划纲要(2010-2020年)》中指出人才是我国经济社会发展的第一资源,人才队伍建设的首要任务是突出培养造就创新型科技人才。中国航天科技集团公司(以下简称集团公司)坚持人才强企为战略,坚持重点工程与核心人才同步发展,以培养和聚集高层次人才为重中之重,涌现出了以钱学森、孙家栋等为代表的一大批高层次科技人才,引领中国航天事业快速发展。

在国家深化改革的过程中,宇航产业的竞争性发展已成为新常态,习近平总书记指出,“要注重发挥市场机制作用,形成军品市场有序开放竞争的局面”;国务院明确提出“鼓励民间资本参与国家民用空间基础设施建设”。在这样的政策背景下,要想实现航天强国,必须加强高层次科技人才的培养力度。

北京卫星环境工程研究所(以下简称“研究所”)一直秉承“技术立所、人才强所”的发展方针,旨在定向打造一批有水平、有影响力的高层次科技人才,引领和推动研究所发展,实现各项战略目标。同时,研究所作为知识密集型组织,以知识性员工为主,员工对个人职业发展需求极为迫切,高层次科技人才定向培养工作既是组织需要,又是员工需求。

一、高层次科技人才内涵及培养现状研究

人才内涵极为丰富,不同时代对人才的定义有不同的理解和表述。按照2010 年国务院《国家中长期科技人才发展规划(2010-2020)》中人才资源分类和统计标准,可以将科技人才定义为:“具有一定专业知识或专门技能,从事创造性科学技术活动,并对科学技术事业及经济社会发展作出贡献的劳动者。”学者们从不同的研究视角对定义进行了解读,虽然内涵不尽一致,但都包含有共同的要素:具有专门的知识和技能; 从事科学和技术工作; 具有较强的创造力; 对科学技术发展和进步作出了较大的贡献。

近年来,众多学者对科技人才的培养进行了相关研究。国外学者的研究主要集中在科技人才的聚集、流动和评价等动态因素上,国内学者主要从人才的流动、评价、激励、培训与开发、职业生涯规划等角度展开了深入研究。例如,关于人才评价,陈鼎杰(2009)分析了创新型科技人才的基本特征和性质,构建了“三合一”的中国特色新型科技人才评价体系;赵伟等(2012)依托胜任力模型与个体创新行为理论,提出了创新型科技人才评价的冰山模型;关于人才激励,文魁、吴冬梅(2003)通过调研和实证研究,探讨了高科技企业知识员工的主要激励因素,并提出了完善激励机制等政策建议;陈小平(2011)通过访谈、问卷调查等方法,选取6个省市的1028个调查样本,探讨了高端人才开发机制中存在的突出问题,并就如何提升高端人才开发水平提出了对策建议;方佳敏、严虹(2011) 通过问卷调查,发现与知识型人才职业生涯自我管理有关的变量,证实职业生涯自我管理的价值。从已有研究来看,对科技人才定向培养的文章还比较缺乏,本文从这一视角进行研究和实践分析。

航天企业在高层次科技人才培养方面虽然造就了钱学森、孙家栋等一批“两弹一星”功勋,也培养了数十位院士,但随着院士队伍的老龄化,年轻的科技领军人才中,国际国内知名、理论功底深厚、实践经验丰富的科技大家和工程大师显得匮乏,部分专业和关键岗位高层次人才尚显不足。究其原因,主要有以下几个方面。

1.圆满完成任务与引领创新发展的矛盾导致企业重视不足

企业战略是企业根据外部环境与内部条件等状况,为求的长期生存与发展,为不断获得新的竞争优势而对企业的发展目标,实现目标的途径和手段等进行的总体性谋划。而航天企业由于其企业目标的独特性,在国防目标、经济目标、科技目标统筹考虑的前提下,圆满完成任务仍然是企业目标的重中之重。随着中国航天进入高密度发射期,未来以国家三大专项工程为代表的民用和军用航天发射任务更为艰巨,企业任务压力日益增加,完成任务与创新发展之间的矛盾随之日趋激化。如果航天企业不能从战略层面处理好任务完成与创新发展的关系,识别当前和长远发展所面临的突出矛盾和难点,必然导致对创新的认识不足,对发展的方向把握不准,导致对高层次科技人才队伍建设重视关注不够。

2.按计划完成与周期不确定性的矛盾导致科技人才主动性不足

圆满完成任务是航天企业的核心,无论对于日趋繁重的发射任务还是研究任务,其共同的特点是按照任务计划和节点要求,群策群力,按期完成。

与航天系统工程任务不同的是,高层次科技人才主要优势在于技术创新,技术创新除了难度大、投入多的特点外,更重要的特点是高风险以及周期的不确定性。技术创新是在改革的前提下向未知的挑战,其成功率与完成时间受到诸多不确定因素的影响,如理论知识、工具手段,更多创新的成功和应用是以不断的失败和尝试为前提,航天企业的创新活动更是如此,结果和周期的不确定性必然影响科技人才对从事此类活动的积极性。

3.严谨思维与跳跃模式的矛盾导致技术创新活力不足

航天科技人才,尤其是高层次科技人才在创新精神、知识结构、创新思维和创新能力方面都具有独特之处。对比发现,航天人才的特质与高层次科技人才的特质在创新精神方面具有一致性,而在知识跨度、创新思维的模式方面并不完全一致。如何扩充航天科技人才的知识跨度,激活思维模式,不断提升原始创新能力,是航天企业进行高层次科技人才队伍建设需要考虑的问题。

本文以北京卫星环境工程研究所为例,探索航天企业高层次科技人才的定向培养思路,为企业高层次科技人才培养提供参考。

二、研究所高层次科技人才定向培养方案设计与实施效果

(一)研究所高层次科技人才现状分析

近年来,随着航天事业的发展,研究所承担的业务受到了市场的强烈冲击,为了应对竞争,研究所提出了“技术立所、人才强所”的发展方针,这就要求研究所培养和集聚一批创新能力强、影响力大、具有国际视野、能够引领行业技术进步并带动研究所快速发展的高水平专家。

然而,通过对现有人才队伍进行分析,研究所在主营业务和主要技术领域上,缺少一批有影响力的技术领军人才,也就是通常所说的技术专家,下文所述技术专家即是高层次科技人才。具体问题如下:1、各专业缺少国家级专家;2、专家平均年龄偏大,尤其是集团级专家。3、各领域专家数量不均衡。

图1 技术专家定向培养流程

(二)技术专家定向培养方案设计

通过对上述调研情况进行分析,参考上级有关专家标准,结合研究所技术专家整体及个人现状,提出如图1所示的技术专家定向培养流程,开展研究所技术专家打造工作。

1.明确目标

从理论研究的角度来看,对于技术专家没有统一的定义,不同的学者、研究报告从不同的角度探讨,得出的结论不一致;从实际工作的角度,各行业、单位由于涉及领域不同,对技术专家的定位也不一样。

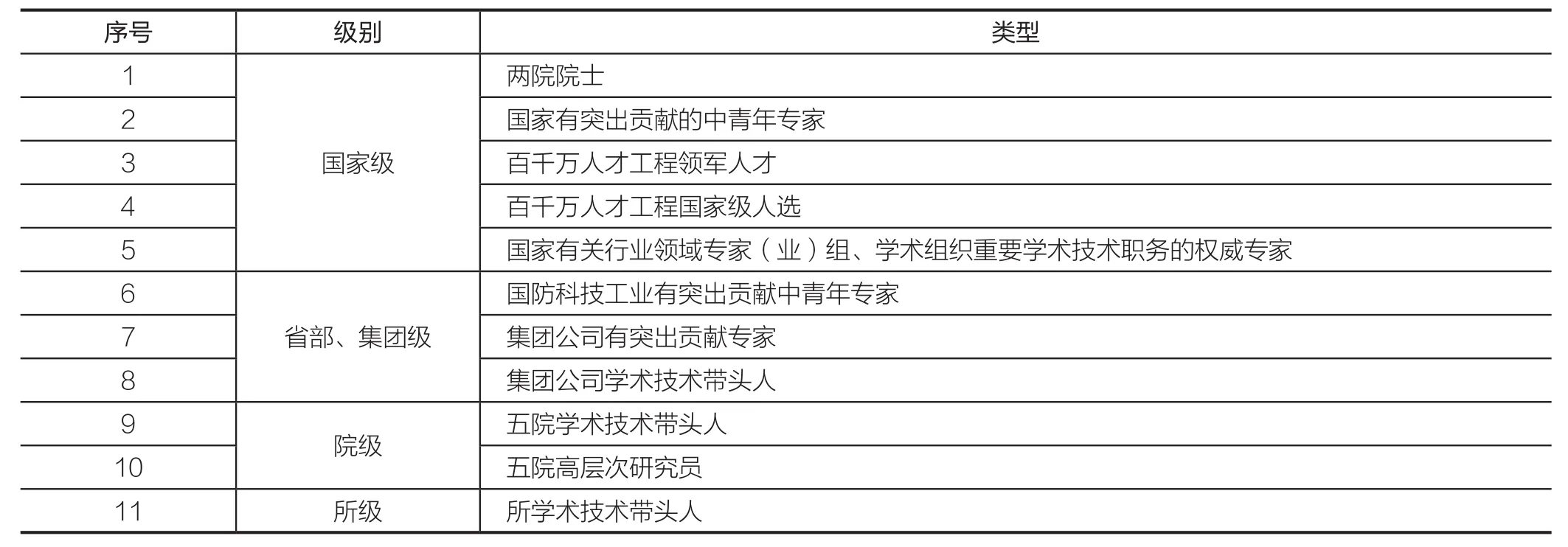

在对现有文献、报告梳理的基础上,得到一般的技术专家统计所包含的类型,如表1所示。

2.遴选人员

目标明确后,以现有所级及以上专家作为技术专家重点培养,按照年龄、职称、工作年限等硬性标准遴选后备人员。

人选的遴选采用个人申报和组织推荐相结合的方式进行,由主管部门针对以上初选人员进行进一步的人员筛选,筛选原则如表2所示。

表1 研究所技术专家打造目标汇总

表2 人选筛选原则

3.理清差距

对技术专家评选过程中的标准或定义进行分类、整合发现,各级技术专家的评审标准除对基本资格年龄、职称等有较明确规定外,其他标准集中于以下六项,包括:研究成果,技术发展、成果推广应用,基础学科发展,科技奖,产品、市场,以及课题、项目,具体如表3、表4所示。

标准中除“科技奖”一项有获得的标准较明确外,其他难以量化评价,如“先进水平”、“领先地位”、“效益显著”等,不便于考量。

在前述分析的基础上,为明确研究所技术专家打造的目标和指向性,提出采用“标杆法”为人才培养明确方向,即通过选择各类专家的标杆人物,梳理其成果、奖项,进一步明确研究所专家打造的重点。

为提高针对性和有效性,标杆人物主要从集团内、院内、所内选取;同时,搜集、整理标杆人物的成果、奖励等参加评审的数据,进一步汇总归类,再分为以下四类可量化对比的标准,包括:①学术团体任职,②成果、专利奖项,③研究、科研经历,④论文、专著、重要会议报告,以此作为所专家的发展导向。

4.制定计划

在遴选人员与选定标杆后,定向培养计划的制定就是一对一的,计划制定的职责落到专家后备(这里将定向培养的人员称为“专家后备”)所在的部门,所在部门以差距为导向,与专家后备研讨并确认定向培养措施和年度目标、培养期目标。完成《技术专家培养计划书》的填写并签署,研究所将培养计划作为专家后备及所在部门的考核指标,定期进行跟踪确认。

5.培养打造

为保证培养措施的有效性,需针对专家后备的目标完成情况进行定期了解和督促。(1)以半年为期,专家后备填写业绩统计表,明确与年度目标、培养目标的差距。(2)每年对推进情况进行汇总检查,重点关注年度目标完成情况,培养目标进展情况。(3)第一个培养期满,工作组汇报培养期内各项进展,对专家后备人选进行调整。

表3 部分技术专家标准分类1

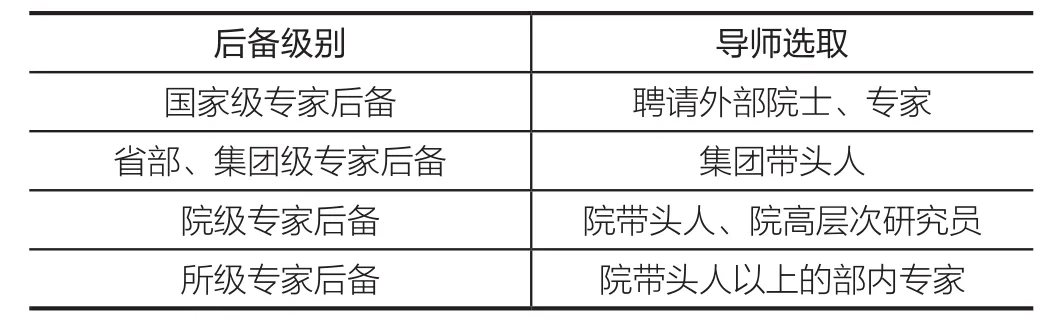

表5 不同级别专家后备建议导师

6.考核监督

为保证技术专家定向培养工作有效落地、持续开展,各项措施得到有效的执行和监督,为研究所的发展源源不断提供人才保证,需要建立由研究所牵头的系列保障机制,具体如下:(1)监督机制。建立研究所、所在部门、重点人选三方责任机制。签订《技术专家培养计划书》,明确各自在培养工作中的职责、目标,建立三方责任体系。(2)导师制。为落实好各层级技术专家的培养机制和责任,建议聘请部内外有重要影响力的院士、专家担任导师,导师对专家后备的目标完成情况进行监督指导,并在考核时对该专家后备的目标完成情况进行评价。各类人员的导师如表5所示。(3)激励与退出机制。进入专家后备人选的,考核合格的每年给予一定额度的学术交流专项经费。在课题经费、培训、出国进修、国际学术会议、推荐参见各行业学会、学术团体等方面重点支持或优先考虑。结合重大任务或项目,对取得一定成就的专家后备通过多种媒体渠道加大宣传力度,扩大知名度。建立培养期考核评估标准,专家后备在培养期内能较好的完成目标的,进入下一阶段继续培养打造。

(三)技术专家定向培养实施效果

研究所依据技术专家定向培养方案,后备人选的筛选采用个人申报和组织推荐相结合的方式进行。面向全所范围组织开展了专家后备人选申报工作,共计61人申报,组织推荐27人,对上述88人进行分类,对比了EI以上论文、科技奖项、专利、项目等的获得情况,具体如表6所示。

由表6可见,研究所科技人才在EI以上论文、科技奖、专利、项目中,有已完成项目者占比最低,其次是科技奖;研究员、高工及以下在科技奖项占有比例上差距较大。

按照方案的筛选原则,具体如表2所示,初步筛选部各层级专家的后备人选具体如表7所示。

表6 88人情况对比

表7 初步筛选人员情况表

研究所目前完成了技术专家后备人选的筛选,下一步将根据培养方案为每一位后备人选选定标杆人物,对比标杆人物寻找差距,制定专项培养计划并实施,根据实施情况进行考核监督,按照方案落实后续工作。

通过方案的实施,研究所对技术专家定向培养积累了实践经验,通过个性化的培养计划,研究所在未来几年将培养出更多省部级、集团级甚至国家级的航天器AIT及环境工程领域技术专家,为研究所的后续发展奠定人才基础。

三、高层次科技人才定向培养的启示

1.技术型企业对于高层次科技人才的需求较为迫切,培养高层次的科技人才,尤其是某一领域的技术专家是航天等技术型企业共同追求的目标,研究所在探索高层次科技人才定向培养方面走出了试探性的一步,培养思路对于其他企业有一定的借鉴性。

2.高层次科技人才培养方式方面,研究所结合单位实际提出了由个人自发成长向组织与个人互动培养的方式转变,培养方式具有一定的代表性。

3.研究所提出了个性化的培养模式,针对每一位专家后备人选,实施“一人一策”的培养思路,定制化的培养计划有助于科技人才快速成长,这在科技人才培养方面尚属一种创新。

当前,研究所在高层次科技人才培养方面还处于边实践边探索阶段,还存在诸多有待完善之处,在后续方案实施过程中,将不断纠偏,不断完善,建立适合本研究所的高层次技术专家定向培养模式,也为其他企业提供一个参考。

四、结束语

李克强总理在今年政府工作报告中指出要把“大众创业、万众创新”打造成推动中国经济继续前行的“双引擎”之一。创新被提升到了国家战略层面,而高层次科技人才作为创新的主力军,在推进我国稳步发展过程中扮演越来越重要的角色,高层次科技人才定向培养工作有利于推进高层次人才的培养,快速识别培养对象存在的差距,针对性的培养举措极大地缩短了人才培养时间,为万众创新的国策实施提供了一项有力举措。

参考文献

1. 科技文献出版社编,国家中长期科技人才发展规划(2010-2020年),科学技术文献出版社,2011年版。

2. 陈鼎杰:《创新型科技人才评价问题探讨》,载《东南学术》,2009年第4期,第172-174页。

3. 赵伟、林芬芬、彭洁等:《创新型科技人才评价理论模型的构建》,载《科技进步与对策》,2012年第24期,第131-135页。

■责编/张新新 Tel:010-88383907 E-mail:hrdxin@126.com

4. 文魁、吴冬梅:《异质人才的异常激励——北京市高科技企业人才激励机制调研报告》,载《管理世界》,2003年第10期,第110-114页。

5. 陈小平:《高端人才开发机制存在的问题与创新建议——基于六省市的调查》,载《中国人力资源开发》,2011年第11期,第83-85页。

6. 方佳敏、严虹:《知识型人才职业生涯自我管理研究》,载《科技管理研究》,2011年第1期,第39-42页。

Research and Practice of High Level Scientific and Technical Personnel with Target Training

Chen Shengzhao and Ji Xiaoming

(Beijing Institute of Spacecraft Environment Engineering)

Abstract:With the development of aerospace industry in China, the training model of scientific and technical personnel in the aerospace enterprises is a new topic. This paper takes Beijing Institute of Spacecraft Environment Engineering as a practical case, demonstrates the model of high level expert with target training. By matching training personnel and training target, taking steps by enterprise and personality, finding the gap of personnel, the enterprise make the special training plan and insurances to help the scientific and technical personnel become experts. And it also can be promoted to other enterprises.

Key Words:Scientific and Technical Personnel; Technical Expert; Target Training