临床护理途径在初次脑梗死患者中的疗效对比分析

2015-02-26曹祝华邝艳云黄伟珠广东省珠海市斗门区侨立中医院内科519125

曹祝华 邝艳云 黄伟珠 广东省珠海市斗门区侨立中医院内科 519125

临床护理途径在初次脑梗死患者中的疗效对比分析

曹祝华邝艳云黄伟珠广东省珠海市斗门区侨立中医院内科519125

摘要目的:探讨分析临床护理途径在初次脑梗死患者中的疗效。方法:选取2011年9月-2012年10月于本院进行治疗的78例初次脑梗死患者为分析对象,将其采用随机的方式分为对照组39例与观察组39例,其中对照组根据常规护理程序依次进行实施干预,而观察组则以临床护理路径为指导进行干预,然后将两组患者干预前与干预后正负性情绪量表评分、肢体功能评分、生存质量评分及住院时间、满意率进行比较。结果:观察组干预后不同时间的正负性情绪量表评分、肢体功能评分、生存质量评分均明显优于对照组,住院时间短于对照组,而总满意率则高于对照组,P均<0.05,均有显著性差异。结论:临床护理途径在初次脑梗死患者的应用效果好于常规护理,对于促进患者的康复有积极的临床意义。

关键词临床护理途径初次脑梗死临床效果

脑梗死是临床急危重症,其预后较差,死亡率也较高,且在人群中的知晓程度也较高,因此,患者多对其危害有较高的认识程度,而这对于患者的心理及生理均造成极大的冲击,尤其是心理方面的冲击甚至造成患者出现消极治疗的状况,因此对于预后极为不利,而护理在改善患者此方面中的价值相对较高[1,2],因此可采用护理对患者进行干预。本文中我们就临床护理途径在初次脑梗死患者的效果进行观察,现将结果总结如下。

1资料与方法

1.1临床资料选取2011年9月-2012年10月于本院进行治疗的78例初次脑梗死患者为分析对象,将其随机分为对照组39例与观察组39例。对照组的39例患者中,男21例,女18例,年龄47~73岁,平均年龄(60.4±5.6)岁,发病至就诊时间0.5~9.8h,平均(4.7±0.8)h。梗死部位:基底节区梗死25例,脑叶区梗死8例,其他部位梗死6例;文化程度:高中及以上11例,中专与初中21例,小学7例。观察组的39例患者中,男22例,女17例,年龄46~73岁,平均年龄(60.6±5.5)岁,发病至就诊时间0.5~10.1h,平均(4.8±0.7)h。梗死部位:基底节区梗死25例,脑叶区梗死7例,其他部位梗死7例;文化程度:高中及以上10例,中专与初中22例,小学7例。两组患者的上述基本资料中的数据比较无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2方法对照组根据常规的护理程序依次给予患者进行护理,同时配合医生给予患者进行溶栓、抗凝治疗等,另外注意给予基础护理及心理护理方面的干预。观察组则以临床护理路径为指导进行护理干预,即对每例患者于入院之初即进行护理预期目标的制定,并积极与医师进行沟通,配合治疗方案进行护理方面的改进及完善,护理细节的制定,除要达到较佳地配合治疗程序外,也充分顾及到患者的生理与心理需求,以期改善患者的心理状态,达到较佳的护患沟通效果,为治疗护理工作的顺利进行提供保证,另外,围绕初期的护理目标对护理细节进行不断改进,使之处于持续不断的护理质量改进状态,最终达到或超过预期的护理目标。然后将两组患者干预前与干预后正负性情绪量表评分、肢体功能评分、生存质量评分及住院时间、满意率进行比较。

1.3评价标准(1)正负性情绪量表是临床中用于评估患者的积极情绪与消极情绪两个方面的有效量表,其共包括20个评估问题,每10个问题涉及1个方面的评估,其中每个方面的总分范围均为10~50分,且其程度与分值成正比[3]。(2)肢体功能评分采用FMA量表进行评估,其中上肢部分评分范围为0~66分,而下肢部分评分范围为0~34分,两部分总分达到96分及以上为轻度肢体功能障碍,50~85分为明显至中度障碍,50分以下为严重障碍[4]。(3)患者的满意程度的评估项目包括非常满意、一般满意与不满意,前两项之和为总满意。(4)生存质量评分则主要以WHOQOL-100量表进行评估,最终归类为身体机能、心理状态、社会关系、生活环境四个方面,每个方面总分为0~100分,且随着分值的升高表示状态的好转[5]。

1.4统计学处理本文中的统计数据共包括计数与计量资料两类,数据分类后再分别采用卡方与t检验处理,而软件则为SPSS14.0,P<0.05表示有显著性差异。

2结果

2.1两组患者的住院时间及总满意率比较观察组的住院时间短于对照组,而总满意率也高于对照组,P均<0.05,具体见表1。

表1 两组患者的住院时间及总满意率比较〔n(%)〕

注:与对照组比较,*P<0.05。

2.2两组患者干预前、后的正负性情绪量表评分、肢体功能评分比较干预前两组患者的正负性情绪量表评分及肢体功能评分比较,P均>0.05,而干预后1周及2周观察组的正负性情绪量表正性情绪评分高于对照组,负性情绪评分低于对照组,肢体功能评分轻度障碍比例高于对照组,P均<0.05,具体见表2。

表2 两组患者干预前、后的正负性情绪量表评分、肢体功能评分比较

注:与对照组比较,*P<0.05。

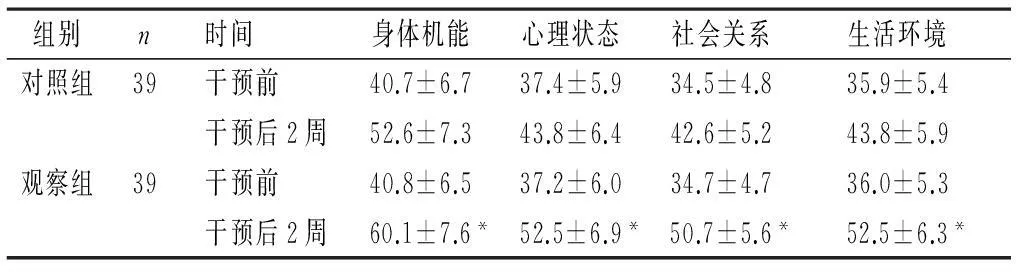

2.3两组患者干预前、后的生存质量评估结果比较干预前两组患者的身体机能、心理状态、社会关系、生活环境评分比较,P均>0.05,而干预后2周观察组评分则高于对照组,P均<0.05,具体见表3。

表3 两组患者干预前、后的生存质量评估结果比较(分)

注:与对照组比较,*P<0.05。

3讨论

脑梗死作为发病率持续升高的一类急危重症,其对患者危害的严重程度较大,且广大人群对其认识程度也较高,故患者对于疾病的担忧程度明显更高,对于疾病应激性的不良情绪及心理也表现更为突出[6],而这对于患者的疾病治疗极为不利,甚至可导致患者再次发生脑梗死等,故对于此类患者进行必要的护理干预极为重要。临床护理路径是近些年来临床应用率较高且应用价值较受肯定的一类护理模式,其在对患者进行护理前即制定预见性的护理目标,并采用与医师等其他医务人员进行充分沟通的方式对患者进行充分评估,并在制定护理程序及细节的过程中将上述方面融入其中,以为患者提供最佳的护理服务,从而为患者尽早康复和经济负担的减轻奠定基础[7,8]。

本文中笔者就临床护理途径在初次脑梗死患者中的应用效果进行观察,并与常规护理干预下的患者进行对比,结果显示,临床护理途径在缩短患者的住院时间及改善其消极情绪中均发挥着积极的作用,从而有效提高了患者的治疗信心,故患者的肢体功能障碍治疗及康复效果也相对较佳,另外,患者的综合生存质量的改善也凸显出来,而这些又进一步为患者治疗信心的提高提供了前提,最终使患者的康复效果的改善过程形成良性循环。综上所述,笔者认为临床护理途径对初次脑梗死患者的应用效果好于常规护理,对于促进患者的康复有积极的临床意义。

参考文献

[1]曹广菊,杨之源,伍诗惠.临床护理路径在急性脑梗死患者中的应用〔J〕. 中华现代护理杂志,2012,18(23):2773-2775.

[2]周在霞.基于PDCA循环的临床护理路径对脑梗死患者生活质量的影响分析〔J〕.中国医药导报,2012,9(22):144-146.

[3]何静,王霞,宋桂香,等.临床护理路径对首次脑梗死患者进行健康教育的效果观察〔J〕.山东医药,2012,52(21):96-97.

[4]史惠云.临床护理路径对脑梗死患者生活质量的影响分析〔J〕. 中国社区医师:医学专业,2011,13(33):229.

[5]任慧,王敬荣.临床护理路径在脑梗死患者中的应用效果〔J〕.解放军护理杂志,2011,28(10):23-25.

[6]舒均.浅谈临床护理路径在脑梗死患者中的应用〔J〕. 医学信息:上旬刊,2010,23(4):1053-1055.

[7]周春玲,刘丽娜.临床护理路径在脑梗死患者健康教育中的运用〔J〕.现代中西医结合杂志,2010,19(4):1789-1790.

[8]陆兰芳.Orem自理模式在首次脑梗死后认知功能障碍病人中的应用〔J〕.护理实践与研究,2011,8(19):19-20.

(编辑杨阳)

收稿日期2014-09-18

中图分类号:R473.74

文献标识码:B

文章编号:1001-7585(2015)08-1100-03