损伤控制外科技术对严重腹部创伤急救患者应激反应及治疗效果的影响

2015-02-23王振华

损伤控制外科技术对严重腹部创伤急救患者应激反应及治疗效果的影响

王振华

(重庆市武隆县人民医院 急诊科, 重庆 武隆, 448500)

关键词:损伤控制性外科技术; 腹部创伤; 创伤严重度评分; 应激反应

每年全世界因严重创伤致死者高达350万[1], 且多为青壮年。严重腹部创伤患者可因强烈刺激导致促肾上腺皮质激素和糖皮质激素大量分泌,引起机体pH降低、休克性低体温等一系列应激反应[2]。1993年Rotondo等[3]提出损伤控制外科(DCS)技术,极大地提高了严重创伤患者的救治水平,并从理论到实践上得到了极大的发展,目前DCS已成为创伤外科急救的主要策略和方法。本文主要探讨损伤控制外科技术对严重腹部创伤急救患者应激反应及治疗效果的影响。

1资料与方法

1.1 一般资料

选取2009年6月—2013年12月本院急救中心收治的176例严重腹部创伤患者,男101例,女75例;年龄17~64岁,平均(35.1±4.76)岁。腹部闭合性损伤113例,开放性损伤63例。致伤原因:交通伤99例,高空坠落伤54例,其他伤23例。其中41例患者合并胸、脑、脊柱及四肢骨折等创伤。

1.2 纳入标准及排除标准

纳入标准: ① 单一因素造成,腹部2个及以上解剖部位的复合性损伤; ② 酸中毒: pH<7.3; ③ 体温不升: T<35 ℃; ④ 循环不稳和凝血障碍; ⑤ ISS评分≥16分; ⑥ 输血量在10个单位以上[4]。排除标准: ① 受伤后已经过治疗的患者; ② 受伤前有腹部基础病史者; ③ 不愿接受本次研究者。

1.3 DCS实施方法

所有患者均按照DCS标准程序[5]进行治疗: ① 进行急救处理,开放性腹部创伤迅速清创、止血处理,并应用有效抗生素控制感染。同时抽取外周血检查血常规、血清pH等生化指标,监测体温、脉搏、血压等基本生命体征; ② 进行初始简化快速手术(fast surgery),手术实施15 min内依据综合指标评估ISS评分,决定输血、输液量,进一步清创、控制出血和感染后临时关闭腹腔,控制致死性三联征(体温不升、酸中毒、凝血功能障碍)进一步发展; ③ 简化快速手术后快速送入ICU进行复苏治疗,采取机械通气、液体复苏、补充电解质、纠正酸中毒等措施维持患者基本生命体征,待病情稳定后对腹部损伤脏器进行确定性修复,即实施确定性手术(definite operation)。

1.4 观察指标

① 创伤严重度评分(ISS)和预后的关系:将入选患者分为ISS评分(16~24)分、(25~34)分、≥35分3个组,对比3组患者并发症发生率和死亡率; ② 生理指标:ICU复苏期前后监测患者的体温、凝血酶原时间(PT),功能和pH值变化; ③ 应激反应:ICU复苏期前后分别测定患者急性生理学评分(APS)、慢性健康状况评分(CPS)及APACHEⅡ评分,分值越低,患者应激反应越轻。

2结果

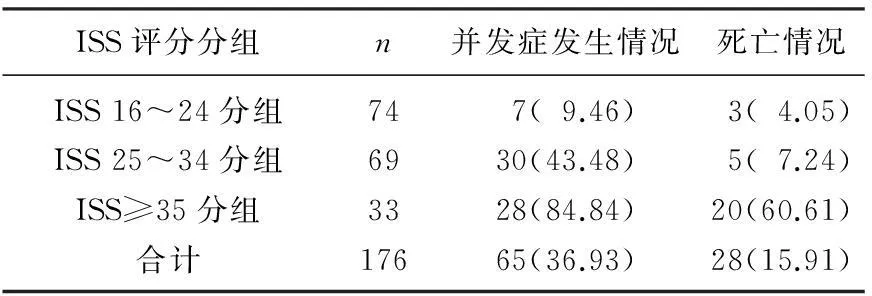

2.1 ISS评分与治疗效果

176例患者中,发生并发症65例,死亡28例,经DCS治疗痊愈出院148例。ISS评分值越高,严重腹部创伤患者病情越严重,死亡率越高。见表1。

表1 DCS患者ISS评分与治疗效果的关系比较[n(%)]

2.2 ISS评分与治疗过程

ISS评分越高,合并损伤部位数(处)越多,确定性手术时间越长,治疗过程中输血量越大,3组比较差异有统计学意义(P<0.05或P<0.01), 见表2。

表2 不同ISS评分DCS患者治疗过程比较

与ISS 16~24分组比较, *P<0.05,**P<0.01; 与ISS 25~34分组比较,##P<0.01。

2.3 ICU复苏前后生理指标

严重腹部创伤患者经DCS急救、ICU复苏治疗后,体温、pH值均明显升高,PT值显著降低,复苏前后比较差异有统计学意义(P<0.05), 见表3。

表3 DCS患者ICU复苏前后生理指标评分比较

与ICU复苏后比较,*P<0.05。

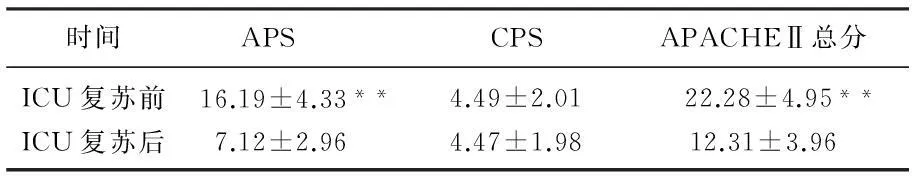

2.4 ICU复苏前后应激反应

ICU复苏后,患者APS评分、APACHEⅡ总分等均显著下降(P<0.05), CPS评分无变化,见表4。

表4 DCS患者ICU复苏前后应激反应评分比较 分

与ICU复苏后比较,**P<0.01。

3讨论

严重腹部创伤患者死亡率较高,交通事故、高空坠落是其发病主要因素,且多合并重型脑挫裂伤、脑疝,肝、脾破裂、脊柱、肋骨骨折等,严重出血、合并凝血功能障碍、脑疝形成、开放创伤感染性休克及多器官功能衰竭(MOF)是发生死亡的主要原因[7]。黄小兰等[8]指出,严重腹部创伤患者可发生一系列应激反应,因创伤发生内环境紊乱、生理功能障碍,严重者出现低体温、凝血功能障碍和酸中毒,即创伤三联症。严重腹部创伤,尤其是开放性创伤必须经外科手术处理,但“创伤三联症”可导致患者死亡。因此,有学者提出在创伤后首先救护生命、控制病理性改变,待生理指标稳定后再行确定性手术,此即DCS技术理念。

术前应严格把握严重腹部创伤患者DCS适应证,依据体温、血清pH、有无合并损伤、失血量等进行综合评估,其中损伤严重度评分(ISS)是一个重要的评估指标[9]。ISS反映患者损伤严重程度,ISS评分越高,创伤越严重,凝血功能障碍程度、并发症发生率越高,治疗中所需输液、输血量越大、确定性手术时间相对延长,因而预后差,死亡率高。本研究结果显示,ISS≥35分患者并发症发生率和死亡率高达84.84%和60.61%。临床可据此为参考,ISS评分后及时足量给予输血、补液、抗感染治疗,促进患者恢复生命体征,及早完成确定性手术。

严格按程序实施损伤控制性外科技术。严重腹部创伤患者的DCS救治程序包括三个阶段:首先是快速手术,一般采取AL,及早处理腹腔脏器损伤,控制出血、临时关闭腹腔、防止污染、控制感染,为后期确定性治疗打下基础;减轻患者全身创伤反应,避免诱发多器官功能衰竭MOF。快速手术后及时送患者至ICU监护和复苏[10]。复苏的目的主要是阻断“创伤三联征”:即低体温、凝血功能障碍和酸中毒。刘庆文等[11]强调,通过机械通气、补液、补充电解质、恢复体温等措施降可改善血流动力学和各项生理学指标,促进呼吸和循环功能恢复与稳定。本研究中,严重腹部创伤DCS患者经ICU复苏后,体温>35 ℃、pH>7.3、PT<16 s,APS评分、APACHEⅡ总分均显著下降。提示损伤控制外科技术可有效降低严重腹部创伤急救患者应激反应,有利于确定性手术及时开展。

参考文献

[1]李亦军, 张仲明, 李卓, 等. 损害控制性手术理念在严重创伤救治中的应用[J]. 创伤外科杂志, 2012, 14(4): 344.

[2]车潇, 田浩, 伍敏, 等.损伤控制性外科在合并腹部创伤的严重多发伤中的临床应用[J]. 现代医院, 2014, 14(03): 12.

[3]Rotondo M F, Schwab C W, McGonigal M D, et al. “Damage control”: an approach for improved survival in exsanguinating penetrating abdominal injury[J]. J Trauma, 1993, 35(3): 375.

[4]Hwabelire J O, Imam Am, Jin G, et al. Differential effects of fresh frozen plasma and normal saline on secondary brain damage in a large animal model of polytrauma, hemorrhage and traumatic brain injury[J]. J Trauma Acute Care Surg, 2013, 75(6): 968.

[5]陈仿, 陈宁波. 损伤控制外科技术在严重腹部创伤急救中的临床应用分析[J].中国现代医学杂志, 2010, 20(15): 2376.

[6]卢昕, 张磊, 熊俊, 等. 损伤控制性手术原则在严重肝外伤治疗中的应用[J]. 中国普通外科杂志, 2012, 21(1): 13.

[7]Kutlu OC, Garcia S, Dissanaike S. The successful use of simple tube duodenostomy in large duodenal perforations from varied etiologies[J].Int J Surg Case Rep, 2013,4(3):279.

[8]黄小兰, 陈仿. 损伤控制外科技术在严重腹部创伤急救中的应用及护理[J]. 临床合理用药杂志, 2011, 04(05): 26.

[9]Wu K, Meng JS, Baihetiva A, et al. Clinical efficacy and relative factors of dendritic cell-based tumor vaccination for prostate cancer: a systematic review and meta-analysis[J]. Zhonghua Nan Ke Xue, 2013, 19(6): 545.

[10]谢玉宏. 损伤控制性外科理论在合并腹部创伤的严重多发伤的应用分析[J]. 实用临床医药杂志, 2014, 18(5): 45.

[11]刘庆文, 周宾径, 秦宏兴, 等. 损伤控制外科理念在严重腹部创伤中的应用价值[J]. 中华胃肠外科杂志, 2011, 14(07): 506.

收稿日期:2015-03-22

中图分类号:R 572

文献标志码:A

文章编号:1672-2353(2015)19-112-02

DOI:10.7619/jcmp.201519039