场景、民俗及认同:天津古文化街年货市场研究

2015-02-19桂慕梅

桂慕梅

(天津社会科学院社会学研究所,天津300191)

发达国家进入后工业时代之后,制造密集型产业逐步被知识-信息密集型产业所取代,这使城市内聚集了大量的高科技人才和创造型人才。后工业时代的城市中,唯美的建筑、充满艺术气息的社区、图书馆、博物馆等文化设施及其中的文化物品成就了优质的区域生活。这既是那些优秀人才的生活诉求,同时也吸引更多的人到文化气氛浓郁的城市里定居。继而,文化区域与后工业城市共同发展起来。此外,文化活动,尤其是以大众为主的文化艺术活动在繁荣城市经济方面的作用日益突出。城市里的文化消费日渐重要,人们在消费文化时,“体验”是其理想的生活态度。以上这些已成为后工业时代城市社会的重要特征。

后工业时代城市中的新现象引起学者的注意。最近十多年以 Terry Clark、Daniel Silver、Edward Glaeser和Richard Florida为代表的当代芝加哥学派将研究视角落到后工业城市社会发展的文化动力问题上,他们提出的“场景理论”逐渐被学界认识。本文在疏理“场景理论”主要内容的基础上,参照该理论的逻辑脉络对天津古文化年货市场及其中的文化实践展开分析。并在此基础上阐明具百余年历史的古文街年货市场与西方城市新建便利设施的差异之处,进而指出文化场景的历史延续性及文化认同对促进社会的全面发展意义重大。

一、场景理论:探索区域发展的文化动力

马克思、列斐弗尔、布迪厄及法兰克福学派以“生产”为基点对工业时代的城市空间进行了鞭辟入里的分析;布迪厄、科尔曼等从社会资本出发考察社会空间内人类的活动和行为。在批判性地继承以往研究的基础上,当代芝加哥学派将“消费”视角引入社会空间的研究。他们倡导将生产、人力资本和消费三个维度综合起来考察城市社会。再者,他们以为,早期芝加哥学派虽已注意到空间与社会发展的联系,但已有的研究停留在对空间的社会属性的考察上,却对空间的文化意义鲜有论述。

当代芝加哥学派提出“场景”这一概念用以解释空间中的文化内涵。他们认为,“非物质的、以文化形式表现的要素对于后工业社会具有重要作用”,“这些要素与一定阶层、种族、性别等社会身份相适应,体现一定价值观的文化设施集群,称为‘场景’ (scenes)”。①徐晓林,赵铁,特里·克拉克:《场景理论:区域发展文化动力的探索及启示》,《国外社会科学》2012年第3期。另见Terry Nichols Clark,2004,The City as an Entertainment Machine,Amsterdam:Elsevier B.V.p103~106.场景包括五个要素:1.邻里;2.物质结构;3.由阶级、种族、性别和教育情况所定义的人群;4.前三个元素及相应活动的具体组合;5.场景体现的价值和意义,这驱使人们采取相关的行动。②Daniel Silver,Terry Nichols Clark and Clements Jesus Navarro Yanez,2010,Scenes:Social Context in an Age of Contingency,Social Forces,Vol.88,No.5,p2297.需要强调的是,“作为某一场景的组成元素,便利设施 (amenity)不能被‘原子化’(Atomistically)地去理解,因为它是作为整体体验中的一部分而去被消费的。在消费单个便利设施时,文化价值被镶嵌在不同设施的组合上,即场景”。①吴军,夏建中,特里·克拉克:《场景理论与城市发展》,《中国名城》2013年第12期。在当代芝加哥学派看来,场景理论力图捕捉到一系列考察消费的关键性的分析维度,所含内容如下表所示。

表1 场景的广义维度②Daniel Silver,Terry Nichols Clark and Clements Jesus Navarro Yanez,2010,Scenes:Social Context in an Age of Contingency,Social Forces,Vol.88,No.5,p2299 ~2301.

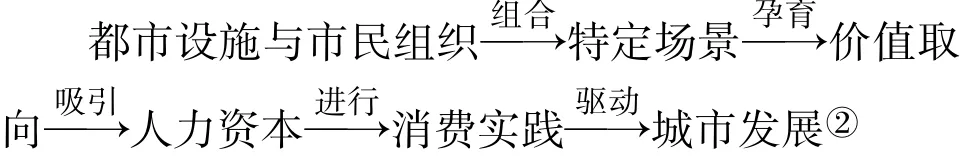

这种分析实质上是从文化消费切入,融合了多重要素,建立了一种立体的、结构性的和有机联系的研究框架。正如当代芝加哥学派所总结的那样:“事实上,场景理论框架,揭示了各种都市消费娱乐设施组合形成的特定场景,彰显了不同的文化价值取向,这种文化价值取向吸引着不同群体前来居住、生活和工作,从而驱动区域经济的发展”。①吴军,夏建中,特里·克拉克:《场景理论与城市发展》,《中国名城》2013年第12期。下图表示了场景理论的逻辑内涵:

② 吴军,特里·克拉克:《场景理论与城市公共政策——芝加哥学派城市研究最新动态》,《社会科学战线》2014第1期。

由此看来,场景理论使我们的研究视角既不能单纯停靠在诸如酒吧、俱乐部、博物馆等这些具体的文化场所上,也不能只分析场所内的文化物品及关涉到的行为与活动,而需要将多重因素综合起来考量,同时还要注意行为者个体的社会文化背景及在场景中的心理反映,之后总结出蕴含在场所、物品和实践后面的社会功能和文化意义。场景理论揭示了后工业时代城市发展的新路径及其意义。这一理论让我们认识到文化在推动城市建设方面所起的重要作用。后工业时代,城市的发展已不仅限于人们生活基本设施的配置,而是需要大力建设具有文化价值的便利设施以满足人类和社会新的需要。且惟有如此,城市才有魅力吸引高科技和创造型人才,而优秀人才也会在促进经济增长,改善城市环境等多方面做出贡献。反之,美好的城市文化环境又吸引更多的优秀人才。如此反复循环,城市获得全面发展。

中国正处于经济和社会转型期,很多经济发达的城市正由工业化城市步入后工业化城市。场景理论对于分析我国城市现状,规划城市的未来具有启示作用。然而对于具有五千年历史的文明古国,除向现代化迈进外,中国还有自己的国情,表现之一为,悠久的历史文化积淀使许多城市独具地方魅力。参照场景理论,本文将对中国一座历史文化名城——天津的一处文化场景展开分析,尝试说明我国城市中“传统节日文化场景”的特点及意义。

二、天津古文化街年货市场的历史脉络

天津是中国北方重要的港口城市,地处华北平原,东临渤海,北倚北京,海河五大支流在此交汇。现在的金钢桥三岔河口地区,史称“三会海口”,是天津最早的发祥地。三岔河口附近的古文化街是一条古老街区的新近名称,历史上这条街被称作宫南、宫北大街。街区位于南开区东北隅,海河西岸。街区北起老铁桥大街,南至水阁大街。古文化街以天后宫为原点,在历史进程中面向海河,向南、北两侧延展逐渐形成两片街区。古文化街内的妈祖信俗和年货市场是这座城市远近闻名的民俗事象。③2009年至今笔者一直在天津古文化街区域进行不定期的田野调查。文中提到的受访人真名,均获受访者同意。在此感谢所有受访人的配合。年货市场与天后宫密切相关,应由天后宫“宫前集”演化而来。

(一)天后宫、宫南、宫北大街及其年货市场

天津天后宫建于元代。宫里主神是来自福建湄洲的女神,天津人叫她“娘娘”,台湾信众称其“妈祖”。妈祖信俗兴于宋代,河海各地多有流传。④本文采用“妈祖信俗”一词,其一表示该信俗包含信仰和民俗活动两部分内容。其二是“妈祖信俗”已经被联合国教科文组织认定为世界非物质文化遗产,为媒体和广大信众所认可。起初妈祖仅是偏安一隅的民间神,以救助河海灾难闻名四方。后随时势而变,漕运令妈祖渐变成国家级海洋女神。元代建都北京后,为解决国都日常所需,朝廷借漕运调南方物资入京。漕运由闽浙一带船工负责,元时他们已养成“不拜妈祖不上船”的习俗。为安抚船工,确保漕运顺利,朝廷分别在“直沽、平江和周泾”等地兴建天后宫。⑤参见 (明)宋濂:《元史》,中华书局,1976年。直沽是天津古称。三岔河口地区 (今古文化街-狮子林桥一带)当时是南北运河交汇处,两运河在此汇成海河,向东流至渤海。三岔河口区域成为元时海运的终点码头,从天津港运来的物资在此换上小船,向北运达北京。天津天后宫就建在三岔河口附近并留传至今。

民间素有“以庙兴街”的说法。天后宫落成后,民众聚集而居,以天后宫为中心,逐渐形成宫南宫北大街。街区一边面向海河,一边面向古时天津卫城。地理之便和民间信仰习俗使该区域汇聚了客商、脚夫和信众等各行各业的民众。商贸集市顺势在这一区域发展起来。康熙《天津卫志》表明,天后宫宫前集集期为“初一、十一、二十一”。①(清)薛柱斗纂修,高必大协修:《天津卫志》,收入来新夏主编:《天津通志 (上)》,南开大学出版社,1999年,第23页。除这三天外,天后宫“向例此庙于十五日启门,善男信女,络绎而来”。②(清)张焘撰,丁绵孙,王黎雅点校:《津门杂记》,天津古籍出版社,1986年,第76页。张仲所写的《宫南、宫北市亦佳》对此也有论述,该文收入冯骥才主编的《天津老房子·东西南北》一书中。见冯骥才主编:《天津老房子·东西南北》,天津杨柳青书社,1998年,第68页。此外,每年的农历三月二十三是天后诞辰日。史料显示:“神诞之前,每日赛会,光怪陆离,百戏云集,谓之皇会。……数日之内,庙旁各铺店所卖货物亦利市三倍云”。③(清)张焘撰,丁绵孙,王黎雅点校:《津门杂记》,天津古籍出版社,1986年,第76页。可以想见,每月农历初一、十一、十五、二十一及每年三月二十三前后天后宫周围的买卖必定兴盛。

民间信俗与市井生活使天后宫周边区域渐成商贸频仍之地,后又发展出年货市场。年货市场是专门售卖年货的集市,一般分文化用品集市和食品集市两大类。年货文化用品主要指福字、对联、吊钱等民俗工艺品。古文化街年货市场专卖文化用品。写于1884年的《津门杂记》对宫南、宫北大街的年货市场已有记载:“东门外,宫南、宫北,及估衣街一带,万商云集,百货罗陈。虽道旁隙地,亦为小本经营者摆摊交易。每当腊月初间,店铺门前隙地,均贴有红签,上写‘年年在此’四字,为卖年货者占先地步。沿途一望,遍处皆是。亦有因占地相争者。所谓年货,即香蜡、纸锞、鞭炮、门钱、岁朝清供各品”。④(清)张焘撰,丁绵孙,王黎雅点校:《津门杂记》,天津古籍出版社,1986年,第85页。另据天津商会档案,1910年宫南、宫北大街大概有铺商200余户。每逢农历腊月,年画、春联、吊钱、绒花、空竹、鞭炮、灯笼、泥人等各种年货、“耍货”(玩具)摆满街头,天后宫及宫南、宫北大街成为“天津卫”及近郊乡民年俗必游之地。⑤参见天津市档案馆编:《天津商会档案汇编:1903-1911》,天津人民出版社,1989年,第807页。1860年天津被迫开埠,之后又遭遇战争,天津的商业发展受到冲击,“但年货市场始终维持不衰”。⑥参见毛昌五,方放主编,顾道馨,张仲撰稿:《天津古文化街》,天津古籍出版社,1988年,第13页。

到中华人民共和国成立之前,古文化街的年货市场至少已有百余年历史。百年来古文化街年货市场始终保持文化商品集市的特色。田野调查显示,1949年至1966年古文化街的年货市场一直存在。1966年到1976年间,全国性的文化大革命运动使古文化街年货市场被迫停办。然而,文革刚结束,市民就自发恢复了古文化街年货市场,之后年货市场也随古文化街的历次重建而变化。

(二)古文化街的命名及两次修建

20世纪80年代初,为防止历史古迹在快速发展的经济建设中遭遇破坏并促进旅游业的发展,国家制定了建设历史文化名城的发展战略,北京、南京、西安等被评为“国家第一批历史文化名城”后,各大城市掀起申请高潮,其中就有天津。⑦参见中华人民共和国国务院办公厅:《中华人民共和国国务院公报》第4期,中华人民共和国国务院公报杂志编辑部,1982年,第139~142页。在此背景下,1985年1月,天津市政府行政拨款,社会各界出资共同修复了天后宫、文庙、吕祖堂和广东会馆四处古迹建筑,同时还整修了天后宫两侧的宫南、宫北大街。整修后街区布局照旧。在这条长600多米的街区内有87家仿清小式民居式样的店铺,以经营文化用品为主。街区被正式命名为“天津古文化街”,并被明确要有“中国味、天津味、古味和文化味”。⑧参见毛昌五,方放主编,顾道馨,张仲撰稿:《天津古文化街》,天津古籍出版社,1988年,第1页。另外,在田野调查中古文化街管理委员会的多名管理人员也多次向笔者强调古文化街的“中国味、天津味、古味和文化味”。古文化街于1986年1月1日开街纳客。同年,天津被评定为第二批历史文化名城。⑨在天津申报历史文化名城的文件中提到了天后宫、吕祖堂等古迹的重修情况。据此推断,古文化街与建设历史文化名城不无关系。

2002年以改造海河工程为契机,天津市房产总公司投资修建,古文化街被打造成旅游商贸区。①海河的规划目标是用3~5年的时间,完成海河两岸基础设施和公益项目的投资建设,使海河改变面貌。用10~15年时间,完成海河服务型经济带的综合开发建设,将海河建成独具特色、国际一流的服务型经济带和景观带;弘扬海河文化,创建世界名河。参见天津市规划和国土资源局,天津市城市规划设计研究院: 《海河两岸综合开发规划 (概要)》,《天津经济》2003年第6期。同年底,建设部门拆除了古文化街主街及周边区域内的大多数建筑,保留了具百年历史的通庆里胡同及其中的民居。主街走向不变,街区被拓宽,街内建起现代材料制成的仿清小式民居。主街周边区域则建起现代化的高层建筑。原住居民悉数迁出该地,日常的市井生活随之消失。天后宫这一文物保护单位没动,相关民俗活动得以保留。2006年底,古文化街旅游商贸区基本完成。商贸区总占地面积18.4万平方米,比原古文化街扩大了10倍。②参见沈铸伦主编:《津门故里印迹》,天津科学技术出版社,2008年,第1页。另见徐滢:《文化营销在商业地产策划中的运用——以天津古文化街商贸区为例》,《房地产开发》2008年第8期。新世纪时期的建设远比上世纪要复杂很多。

至此,历史街区变成了夹杂了历史和现代建筑的旅游文化景区。2007年古文化街被评为国家五A景区。就此古文化街不仅是天津还是全国著名的商贸旅游区,同时也成为地方民俗文化集中展示的空间,年货市场即是其中一项重要内容。

(三)古文化街年货市场的复兴

虽然古文化街年货市场在文革期间一度中断,但据很多天津人回忆,文革刚一结束年货市场随即出现。20世纪70年代末到1986年间,年货市场仍由群众自发形成,表示商家信誉的“年年在此”条幅在市场内仍可看到。

1986年古文化街建成后,“为了保持古文化街的风貌,加强管理工作,市人民政府决定成立古文化街管理委员会”。③天津市人民政府办公厅:《关于成立古文化街管理委员会的通知》,1986年7月二十五日印发。该资料由“古文街管理委员会”的一名工作人员提供。受访人不便透露身份。古文化街管理委员会以下简称管委会。管委会顺应天津市民需求,准许商户在古文化街售卖剪纸、绒花等年货。管委会还加强了管理,商户有了统一的售货台,散乱的地摊式售卖变为整齐的展台经营。④受访人:古文化街管理委员会工作人员。访谈人:桂慕梅。访谈地点:受访人家中,访谈时间:2011年9月13日。年货市场主要集中在天后宫宫前广场,宫南、宫北大街也有一些零散售卖点。年货开办时间仍在每年腊月,一般持续三十到四十天。管委会收取的管理费有限,当时的经营者也不多,因此年货市场的商户们收益普遍较高。⑤受访人:冯鸿图,刘俊声。访谈人:桂慕梅。访谈地点:古文化街年货市场。访谈时间:2011年2月1日。冯鸿图,男,1948年生于天津。剪纸艺人,古文化街年货市场商户,经营福字、窗花剪纸和吊钱等年货产品。刘俊声,男,1954年生于天津。剪纸艺人、古文化街年货市场商户。管委会负责管理古文化街后,年货市场的民众自发性减弱,与市场相关的管理规范增强。

2004年旅游商贸区建成后,古文化街海河楼开发经营有限公司替代古文化街管委会负责街区的日常管理工作,年货市场照旧开办。

三、古文化街的“传统节日文化场景”

百余年来古文化街年货市场始终售卖年俗文化用品。宫前广场是年货市场的核心地带,宫南、宫北大街虽也有卖年货的,但分布零散,规模有限。借鉴“场景理论”的研究框架,下文以宫前广场为中心分析古文化街年货市场“传统节日文化场景”的结构与功能。⑥笔者曾于2011年、2012年、2013年多次对天津古文化街年货市场开展过调查,根据《中国节日志·春节 (天津卷)》课题的要求,2014年1月在以往考察的基础上又作了进一步的实地调研。

(一)年货市场布局及管理

每年年货市场一开张,宫前广场售货布局就发生了变化。常设摊点退向广场两边,中间位置让与年货摊。另有部分常驻商户转移到了宫前广场旗杆附近。2014年古文化街宫前广场年货市场共有29家商户,分福字吊钱摊、绒花摊和对联摊三种类型。商家竖起高高的木板,上面满是节日剪纸、绒花和对联。根据田野调查,宫前广场年货市场里所有商家均是天津本地人,其中有些商户同时还是手工艺人。很多商户在天津业内小有名气,在这儿经营了二三十年的大有人在。⑦笔者了解的这个信息得到古文化街海河楼开发经营有限公司工作人员的认可。这名工作人员2005年到古文化街海河楼开发经营有限公司工作至今,主要负责年货市场的招商和管理工作。

管理规范化后已无需“年年在此”的字条。商户进驻年货市场必须向“古文化街海河楼开发经营有限公司”申请,获得许可后签订合同,再经过抽签确定自己商摊的位置,办完所有手序,商家方能入市经营。商户要接受公司的统一管理,遵守市场规范。①受访人:天津古文化街海河楼开发经营有限公司工作人员。访谈人:桂慕梅。访谈地点:天津古文化街海河楼开发经营有限公司办公室。访谈时间:2014年1月13日。此外,古文化街年货市场商户们也谈到过入市经营的程序问题。受访人:古文化街年货市场多位商户。访谈人:桂慕梅。访谈地点:古文化街年货市场。访谈时间:2011年2月,2014年1月。

(二)商户及文化商品

年货市场每天上午九点开张,晚五点或六点歇业。周六、周日顾客多,商家们大多会延时经营。从早到晚,年货市场人流穿梭,顾客不断,生意兴隆。

年货市场里的剪纸分福字、吊钱和窗花三大类。剪纸大多由文字、动植物图案组成。文字多是“福”、“四季平安”、“人财两旺”、“万事如意”等吉祥语。图案多为鱼、蝙蝠、生肖动物及梅、兰、竹、菊和牡丹这类有高雅和富贵含义的植物。剪纸式样大多为中国民间传统图案,也有少量现代漫画造型。年货市场内的剪纸多姿多彩,所有产品都寓意着年节的欢庆吉祥。

这里的商户,有些专营现代机械印刷品,而有些主营传统手工制品兼营现代印刷品。现代印刷品的材质大多是纸壳或绒布,产品颜色丰富多彩,造型多样。有些福字在纸板中间加了垫层,形成立体福字。而传统手工制品纸质薄,无法加垫层,故所有手工产品都是平面的。这里的传统节日剪纸有单色和彩色两种。单色多为红色。彩色剪纸就是把不同颜色的纸依图案要求一层层贴上去,剪纸制品由此形成。福字一般为正方形,窗花多为长方形和圆形。

刘俊杰和刘俊声两位商户于20世纪80年代就在这里摆摊,已在此经营了三十多年。他们本人就是剪纸能手。每年他们都会根据以往的经验,预测一下市场行情,或请人或亲自设计图案,然后依照纹样自己制作一部分,外加工一部分剪纸。他们年年都会推出一百多种剪纸花样供顾客选择。这里面一半是新样子,一半是在以往基础上的翻新。一般来说,顾客最喜欢买当年的生肖剪纸。例如2014年是马年,带有“马”形图案的福字和吊钱就会相对畅销。刘俊杰说到:“天津人喜爱剪纸,也很挑剔。你没有新样子就等于没有市场。总买剪纸的人会看。几乎没有人买往年的老样子。反正我感觉新样子卖得快,买的人多”。②受访人:刘俊杰,男,1960年生于天津。剪纸艺人,古文化街年货市场商户,经营福字、窗花剪纸和吊钱等年货产品。访谈人:桂慕梅。访谈时间:2014年1月21日。访谈地点:古文化街年货市场。受访人:刘俊声。访谈人:桂慕梅。访谈地点:古文化街年货市场。访谈时间:2011年2月1日。笔者发现商户们在售货时总会给顾客讲讲剪纸花样的含义,还会根据顾客的需求,为他们选择尺寸合适、花样合乎顾客心意的商品。在买与卖的过程中,民俗信息在实践者中传递,也在文化体验中传播开来。

“吊钱”是很多天津过年必备的装饰品,一般帖在门框或窗框上。传统吊钱是纸质的,尤以毛边纸为佳。而近几年绒布吊钱大受欢迎。古文化街年货市场里只有冯鸿图一家商户多年来一直坚持雕刻并售卖传统毛边纸吊钱。冯鸿图年轻时喜爱剪纸艺术,自学钻研渐成这方面的行家。冯鸿图在古文化街年货市场也已经营了30多年。据他讲,毛边纸大多以竹子和棉花为原料,制纸工艺复杂。毛边纸制成后还需染色,加工成吊钱用纸。这种吊钱有以下特点:一是纸不掉色;二是纸的韧性强,挂一年,吊钱都不坏。三是毛边纸有透光性,在光线照射下,满屋子红彤彤的,好看又喜庆。③受访人:冯鸿图。访谈人:桂慕梅。访谈时间:2011年2月1日、2014年1月18日、2014年1月24日。访谈地点:古文化街年货市场。普通纸和绒布吊钱都可以机器加工,快速、大批量地生产。但毛边纸吊钱只能手工雕刻。高成本与低产出使毛边纸吊钱比普通吊钱贵了三倍。最近几年,因毛边纸吊钱价格高,市场需求减弱。

天津吊钱上的图案有圆圈、文字、动植物等。颜色分单色和双色两种。单色吊钱多为通身全红;双色吊钱,是在红色吊钱其中一部分再贴上一层金箔纸。冯鸿图说: “天津的吊钱离不开‘福’、‘万’和‘铜钱’的图案。其中‘福’最重要,没有‘福’字,吊钱就不成样子,不成气候了”。④受访人:冯鸿图。访谈人:桂慕梅。访谈时间:2014年1月24日。访谈地点:古文化街年货市场。“福”是中国人美好愿望的统称,吊钱中一定要有“福”,突显出它在中国年俗节日中的重要性。

说到福字和吊钱就少不了对联。除售卖机器印刷的对联外,古文化街年货市场也有手写对联。2014年笔者在戏楼附近找到了“云记现场写春联”摊位。摊主云师傅年轻时随自家邻居学习书法,后又到书法学校进修,1993年他到古文化街年货市场手写春联,20多年来一直未断。云记春联多为楷书,有三种式样,一种是红纸金字,一种是红纸黑字,还有一种是红纸撒金点作底色纸配黑字。云师傅与妻子一起经营。春联大都是平时积累下的词句,近几年他们也会从网上找些精彩词句。值得一提的是,1993年一位老人拿着自撰的春联词句找云师傅写,直到笔者2014年到年货市场调查时,这位老人已坚持了21年。①受访人:刘某,男,1942年生于天津。访谈人:桂慕梅。访谈时间:2014年1月17日。访谈地点:古文化街年货市场。除写对联外,云师傅也写不同尺寸的福字。据顾客所需,云师傅现场裁纸写“福”字。每当云师傅挥毫时周围就聚满了人。很多人在观看中切身体验了中国书法艺术的魅力。

如果说福字、吊钱和对联是家庭年俗常备用品,绒花则是天津妇女的偏爱之物。古文化街的绒花以红绒丝绳制成,有些在某个部位上点缀些金箔纸。绒花多由聚宝盆、花卉、葫芦、桃、苹果、金鱼、蝙蝠、凤凰等元素组成。民间艺人将以上元素单独设置或组合起来,形成一朵朵含义不同的绒花制品。据观察,大部分绒花以聚宝盆为核心,辅以其他元素组合而成,左右对称的绒花造型最常见。民间艺人和商家用汉字谐音法给绒花取名。如一朵由聚宝盆、牡丹花和小金鱼组合而成的绒花,就叫“富贵有余”。

张师傅自己手工制花,在年货市场经营绒花生意已十多年之久。2014年,农历马年,他推出了五十多种绒花。传统样式的绒花仍是主打产品,此外,张师傅特别出品了“马上有财”等带有“马”造型元素的绒花。除卖绒花外,张师傅也卖纸质的石榴花和女童戴的粉色绢花。张师傅说:佩戴什么样的花是有讲究的。大年三十妇女们要带石榴花,也可在米饭或枣糕上放上石榴花。取石榴花的“liu”音,象征着把一年的财气和福气留在家中。大年三十晚上十二点一过,要将石榴花扔到门外。这时“石榴花”代表过去一年的病害。随后要换上红绒花,这表示马上聚敛新一年的财运和福泽。张师傅说:“买我的东西,我事先问问多大岁数,然后估摸着佩戴什么花。有好些人不好大花,我就建议买个一点红,就是一朵小绒花戴戴。再比如刚才人家说家里人病了,我 (建议)就拿‘富贵平安’给她。这都是过年的活儿,吉祥的活,不能让人家不痛快的走”。②受访人:张师傅,男,生于天津。访谈人:桂慕梅。访谈时间:2014年1月17日。访谈地点:古文化街年货市场。来张师傅这儿的顾客男女老少都有,女士比较多,尤其年轻女士最多。天津的老例儿,过年前女儿要给母亲买朵绒花,以此表达自己的孝心。

最近几年,传统手工制品越来越受到机器产品的冲击,商户们反映,手工剪纸产品费工、费时、成本高、产量低。纸质品易破损。而绒布和硬纸板做的剪纸制品结实,不易破损。自电脑制图和激光技术应用到剪纸行业后,刻出的剪纸时尚、美观、精致,很受老百姓认可。另外,一些顾客只问价格,不问品质。这是导致机器产品比手工制品受欢迎的重要原因。手工制品已不能给商家带来太多的利润。很多商户表示之所以还坚持手工制作,大多因为个人喜好而放不下,同时也为了满足一些念旧的顾客。根据市场行情来看,前些年人们还倾向于传统剪纸,但最近几年机器制品越来越畅销。在现代技术和市场需求影响下,传统手工剪纸式微已是不争的事实。相比之下,手工绒花因为暂时还没有可替代的技术,故变化不大。手写对联因其现场感吸引顾客,受机器加工对联的冲击也有限。

天津人过年贴福字、吊钱和春联,戴绒花,这是传统的地方民俗。这一民俗滋生出年货市场,多年来年货市场在管理、产品方面的变化似乎没有影响到民众过年的喜乐心气。古文化街的年味吸引着老百姓来这里体验民俗,感受节日气氛。

(三)年货市场的节日气氛、文化消费与民俗体验

一进腊月,古文化街海河楼开发经营有限公司的工作人员就在古文化街南北两条街上各布置了几处灯彩,高高悬挂的大红灯笼将街区点缀的分外喜庆。街上有些商家也摆出一些年俗用品,有剪纸、吊钱和绒花,也有艳丽的唐装服饰。但这些都比不上宫前广场年货市场规模大,节日气氛浓郁。这里总有熙熙攘攘的人流。大红的福字、吊钱、窗花、对联和绒花仿佛时刻提醒人们春节快到了。

古文化街年货市场的节日氛围给人们留下了深刻的印象。赵女士讲述了早年古文化街年货市场的热闹景象:“以前古文化街年货市场那叫个热闹。哎呀,人挨人,人挤人,都挪不动地儿。那时候人们都愿意来这儿买春节用的福字、对联和吊钱。因为除了这儿卖,其他地方很少有见卖的。不象现在到处都有这些东西。我觉得早年古文化街更有年味,那时候有老街坊呀。不像现在,现在这里的商业气息太浓了”。①受访人:吴巧弟,女,1942年生于天津,古文化街的老街坊。访谈人:桂慕梅。访谈时间:2011年2月1日。访谈地点:天后宫宫内。吴巧弟二十几岁与家住古文化街王姓男子结婚,婚后一直住在古文化街,直至2001年建设古文化街旅游商贸景区时搬离此地。吴巧弟退休后曾在天后宫做过一段时间的义工。

老人的回忆使我们意识到人们对年节的感受,物质享受在其次,最重要的是人与人之间的情意,老街坊间的祝福和问候。正是这些使人们觉得古文化街过去的年味更足。商业可以使所用之物琳琅满目,但它能提供的满足感是有限的。

虽然有人认为古文化街年货市场的年味淡了,但相比城市的其他区域,这里的仿古建筑与节日氛围仍吸引着广大市民。调查资料显示,很多天津本地人平时虽然很少来古文化街,但春节前后总会到这里看看。调查期间,一位天津人对“为什么要来古文化街”的问题表示惊讶,在他看来,到古文化街走走逛逛是再正常不过的事情了,根本用不着什么理由,有空就来感受一下,毕竟这是天津民俗聚集地,尤其在年货市场开办的时候。②受访人:天津市民,男,1973年生于天津。访谈人:桂慕梅。访谈时间:2011年2月1日。访谈地点:天津古文化街年货市场。一位在这里勤工俭学的大学生说: “古文化街年味很足呀。街上过年用的文化用品多。来往的人流,丰富的年货,这不就是年味嘛。我们家那里没有古文化街这样的年货市场。这里真的很有趣。我喜欢这里的年味”。③受访人:天津大学三年级学生,男,出生在内蒙古,现在天津求学。访谈人:桂慕梅,访谈地点:古文化街年货市场,访谈时间:2014年1月24日。一位三十岁左右的母亲带孩子来此体验,她认为:“这里的传统文化还是挺浓的。这些面人呀、福字呀、吊钱什么的,平时看不到,其他地方也不如这儿集中,带孩子来看看,挺好玩的”。④受访人:天津市民。女,30岁左右。访谈人:桂慕梅。访谈时间:2014年1月24日。访谈地点:古文化街年货市场。相比年轻人,中老年人对民俗传统的认识更加深刻。一位市民特别看重冯鸿图的作品,买了不少冯师傅的福字和吊钱,他这样说:“老传统有特色,还得坚持。我觉得咱中国应该保持自己的传统。现在年轻人不懂,慢慢上岁数就懂了。传统文化得培养。这需要时间,没有个三十来年,我看不行。我自己喜欢传统文化,每年差不多都是春节前后来古文化街,体验一下这里的气氛,我觉得这儿还是有咱们天津民俗味的。你比如说杨柳青年画、传统手工吊钱、福字这些东西。我也愿意来古文化街来买福字和吊钱,虽然比街面摊上的贵点,但工艺不一样呀,并且它是我们天津的老传统。过年的时侯,邻居们一问,‘吊钱哪买的呀?’我告诉他们‘古文化街买的,娘娘宫前买的’。那我多有面子呀。老天津人都认娘娘宫前的福字吊钱”。⑤受访人:天津市民,男,1951年生于天津,职业:某部门管理干部。访谈人:桂慕梅,访谈地点:古文化街年货市场,访谈时间:2011年1月30日。

(四)年货市场“传统节日文化场景”结构与功能

场景理论说明,文化场所、文化活动和从事文化实践的人共同构成了“场景”,场景又彰显出特定的文化价值。就古文化街年货市场这一个案而言,街区内古香古色的建筑,局促的街区布局表现出与城市其他地方不同的面貌,年货市场因其浓郁的传统节日气氛而声名远播。传统文化商品和节日装饰物烘托出文化场所内的节日气氛。在文化消费的实践中,民俗信息不断在卖者与买者间传播。前文说明,人们到古文化街年货市场不都为了消费,很多是为了身处“场景”之中,体验“场景”之外没有的气氛。民众在农历腊月这一特定的时间段里,在古文化街年货市场这一特定的文化空间内消费文化,感受文化,体验民俗。

概言之,年货市场“传统节日文化场景”的结构包括外部、中部和内部三个层面。建筑、街区布局、街区内装饰物、文化商品构成场景的“外部物质层”。文化管理制度、文化消费行为和民俗体验行为构成场景的“中部组织与行为层”。而节日习俗观念、民俗体验及感受构成场景的“内部价值层”。这三个层面共同构建了“传统节日文化场景”。三者是该场景不可分割的组成部分,它们交织在一起,相互支撑,形成了一种立体网状结构。

“传统节日文化场景”能促进地方经济的繁荣,这是不言而喻的。商户们普遍反映三十多天的经营收入能够满足一年的温饱,部分商户的收益还会更好。此外,商户们还给管理单位贡献了场地租金收入。田野资料显示,年货市场也会吸引一些外地人到此旅游或选购年货。由此它又进一步带动了古文街和辐射区域的交通、旅馆、餐饮、零售等行业的发展。除经济作用外,“传统节日文化场景”也成为地方特色文化和传统文化展示的空间,文化多样性得以呈现。在这里商家为了谋生而保留了传统文化技艺,而广大民众在此受到民俗艺术的熏陶和教育,社会交往活动在此进行。

四、“传统节日文化场景”的时空观:

文化遗产及其认同

历史沉积使古文化街年货市场不单是城市里一处文化消费场所,它同时也是城市里的文化遗产。此外,与当代新建的便利设施不同,带有遗产性质的文化场景表现出地方特色和文化多样性,其所凝聚的文化认同,意义深远。古文化街年货市场的遗产性质要求我们思考“传统节日文化场景”的深层内涵。

将历史遗留下来的物质和文化事象视为遗产加以保护使其能够永续流传,这是人类最近几个世纪才有的观念。遗产观伴随着人们对文化多样性可能消失的担忧。全球化时代来临之前,经济和交通不发达,人群难以大范围迁徙,文化无法广泛传播。在相对封闭的环境中各地区的文化具有独特性,表现出较大的差别。并且具有地域特色的传统文化在一定的历史时段变化不大、保持稳定,得以代代相传。不同形态的地方传统文化组成世界文化的多样化景象。然而在全球化时代,世界联系越发紧密,文化传播的速度超过以往任何时代,世界文化多样的保持受到挑战。

人类学家的研究表明,保持文化多样性意义重大而深远。著名人类学家李亦园指出:“生物在演化过程中大致都要保持其基因特性的多元化,避免走入‘特化’的道路,以免环境变化而不能适应。人类是生物的一种,不但其生物性的身体要保持多元适应的状态,即使人类所创造出来的文化,也是受生物演化规律严格的约束,必须尽量保持多样性的情况,以备有一日环境巨大变化时的重新适应之需。保持其他族群的生活方式与文化特性,就如保护濒临绝灭的稀有种属一样,是为了人类全体文化的永续存在而保存”。①该观点由李亦园在《中国文化与新世纪的社会学人类学——费孝通李亦园对话录》一文中指出,见费孝通:《费孝通论文化与文化自觉》,群言出版社,2007年,第282页。

进言之,文化多样性与文化认同密切相关。美籍华裔人类学家施传刚认为:“没有文化差异就无所谓文化认同。所谓文化认同乃是文化群体对其自身文化独特性的自觉”。更需注意的是:“一种文化传统一旦形成并与其它文化形成对比,就会成为这一文化群体的成员认同的主要依归。‘我是谁?’这是任何人都无法回避的一个带有根本性的问题。这一问题的答案可以用家庭、父母、学历、职业、地位、收入、财产、社会关系等不同范畴来定义。然而在最深刻的层面上,文化认同是每一个人自我定义最重要的内容和自身尊严最重要的依据。”②与本文作者的私人通讯。实质上独具特色的传统文化在当代已成为国家和民族的象征。遗产观视域下,传统文化作为历代传承下来的文化遗产是文化认同的标志。“失去文化遗产就失去了文化认同的依据”。③施传刚:《文化保护与旅游开发的悖论——关于“摩梭文化建设与保护”的思考》,《西南边疆民族研究》2013年第12辑。

不可忽视的还有,人们对传承下来的文化遗产的认同是深厚的、稳固的和长久的。这也正是场景理论探讨的“本真性”维度。流行文化、当代所建的便利设施与传统文化的差别是,前者多由资本和商业策划促成,体现为一种短暂的兴盛,仿佛昙花一现。而天津古文化街年货市场的兴衰历程表明,传统文化是在历史过程中一点一滴积累而成的。正是由于传统文化这种缓慢的、渐进形成的特点,使其被持有这种文化的族群所逐渐认知、感受,进而深入人心。历史事实表明,要让持有传统文化的族群放弃传统同样需要一个缓慢的过程。也就是说人类对传统文化的认同远比流行文化要稳固长久。

“传统节日文化场景”这类民俗文化由广大民众所创造,最符合民众需求,被民众广泛认同。正是文化认同使天津古文化街年货市场在当代迅速复兴,并使文化消费,文化体验和社会交流一直在场景内持续不断。需强调的是,文化消费仅是“传统节日文化场景”的一个方面,“传统节日文化场景”所凝聚的文化认同才是促进城市社会全面发展的强大的内驱动力。

结 语

社会空间理论明确地将“空间”纳入到社会实践的建构之中,使我们意识到空间并非只是空洞的容器或承载社会实践的外在条件,而不受占据其中的事物及感知方式的影响。“场景理论”从消费视角出发,将社会空间的研究从自然和社会属性层面拓展到文化属性层面。需要强调的是,天津古文化街年货市场这一个案表明,传统文化场景的历史延续性及人们对它的深厚的文化认同也是构成场景的重要维度。

中国文化不仅拥有世界上最悠久的不间断的历史,同时也拥有世界上最悠久的纪录历史的历史。古往近来的历史学家纪录和研究历史并不仅仅为了鉴古知今,同时也为了延续文化认同,使子孙后代明确知道自己的根源。“传统节日文化场景”所体现的民俗文化是比文字记载更实在,更重要的文化认同的载体,关乎到民族文化兴亡的千秋大计。充分认识民俗文化,以深厚而广泛的文化认同增强地方和民族国家的凝聚力是民俗文化重要价值所在。正视我们的民俗文化,当代中国人不仅要以我国悠久的文字历史和精英文化历史为自豪,同时也以切身享有的民俗文化为自豪;在发展经济的同时也要促进社会交往、民族和社会的凝聚力以及精神文明的建设,进而推动社会的全面发展。