基于新媒体的时政新闻信息传播策略研究

2015-01-06刘聪韩向东

刘聪 韩向东

(1.长春师范大学传媒学院,吉林长春130032;2.吉林大学新闻与传播学院,吉林长春130012)

基于新媒体的时政新闻信息传播策略研究

刘聪1韩向东2

(1.长春师范大学传媒学院,吉林长春130032;2.吉林大学新闻与传播学院,吉林长春130012)

〔摘要〕基于移动媒体已成为信息传播和舆论引导又一大平台的背景,清晰“时政新闻信息”概念,对“澎湃新闻”APP时政新闻信息传播进行实例分析,从时政新闻信息的传播姿态、传播方式和分享服务等方面,分析时政新闻信息在新媒体环境下的传播策略,为切实提高时政新闻信息传播公信力和传播效果、提高民众政治素养提供借鉴。

〔关键词〕新媒体;时政信息;传播策略;公信力

在新闻信息传播发展过程中,每一次媒介新技术的变革,都必将带来传播趋势、手段及策略的改变。作为信息社会的产物,新媒体利用数字技术、网络技术和移动技术,以互联网和移动通讯等作为信息的运作平台,成为各类信息传播的新的媒体形态,时政新闻信息也不可避免地涵盖其中。一方面,作为主流媒体的重要内容之一,时政新闻信息面对新媒体冲击,必须增强信息的传播影响力,如南京大学新闻传播学院博士生导师丁柏铨教授所说“随着自媒体的兴盛,主流媒体原有的主流地位受到了挑战。有些主流媒体甚至已经或正在被边缘化。现实状况不容乐观”;另一方面,由于内容的特殊性,时政新闻信息在传播内容、传播语态、传受关系等方面又往往拘泥于传统思维。中国人民大学新闻与社会发展研究中心教授陈力丹认为“面对新媒体的冲击,以报纸为代表的传统媒体并非不堪一击;但另一方面,传统媒体仍需居安思危,不论报纸还是广播,在新媒介的技术冲击下,都需要重新调整和确立自己的发展定位与媒介形态”。现在时政新闻信息传播的重要问题是,面对媒介融合的必然趋势如何去实施更有效的传播策略,完成传媒转型及融合发展。

1 时政新闻信息传播现状分析

1.1时政新闻信息的界定

2005年9月25日,国务院新闻办公室、国家信息产业部联合下发第37号令,《互联网新闻信息服务管理规定》其中第一章第二条中规定:“时政类新闻信息,包括有关政治、经济、军事、外交等社会公共事务的报道、评论,以及有关社会突发事件的报道、评论”。比时政类新闻信息早出现的是“时事新闻”这一概念。与“时事新闻”相比,时政新闻信息在内容选择、主题确定和切入点把握等方面体现出更强的政治性和倾向性,其内容不仅仅局限于国家政治生活,而是在众多相关领域内用政治眼光去报道时事、评价解读时事。

1.2时政新闻信息传播现状分析及存在问题

我国是传统的政治大国,民众的政治兴趣浓厚,在日常生活中的各种场合我国民众都会围绕一些时政信息表达观点或流露情绪。这种对时政信息的兴趣是我国文化模式中形成的惯性,这与在封建社会专制制度下自身生存需要有关,也与我国以伦理道德为本位的文化体系有关。时至今日我国民众仍然对时政信息有着浓厚兴趣。在“去权威化”的新媒体时代,依托以微博和微信为主的平面交流平台的广泛运用,这种政治兴趣表现得更真实、更直接,有时甚至更娱乐,因此更需要在时政信息传播过程中搭建一个专业权威、参与度高、互动性强的信息交流平台。而传统的时政新闻信息传播在传播内容、交流方式、新媒体运用及信息分享理念等方面滞后于新媒体的发展,2011年一项在上海进行的调查显示:在上海市民中《人民日报》的覆盖率仅为3.2%,在19岁年龄段群体中覆盖率为0,时政新闻信息活力不足,影响力降低。

1.2.1“精英式”传播语态缺乏亲和力

在我国,传统主流媒体的时政信息一直将宣传和舆论引导作为自己的主要功能。也正是因为这样的功能定位,我国的时政信息传播长期以一种居高临下的姿态存在——叙事宏大、印象刻板,传播语态是精英式的,叙述方式更偏向宣传。然而在当下的新闻社交化时代,以往传统时政新闻信息浓重的说教、传达特点,在情感上给人“硬邦邦”、“冷冰冰”的阅读感受。显然这种“精英化”语态是不具有吸引力和传播力的。

1.2.2传播内容权威,但传播途径单一

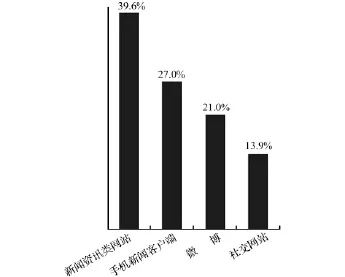

伴随着传统媒介转型的研究和实践,是“内容为王”,还是在注意力经济下“形式为王”,亦或是在新媒体环境中“技术为王”、“渠道为王”的争议也一直存在。传统媒体时代,专业媒体可以利用核心的资源、标准的流水线来生产新闻,对核心信息内容具有控制权。进入新媒体时代,伴随着移动互联网的发展,每个传播者都可以绕开专业新闻媒体,用自己方式,利用个人化的传播渠道,生产新闻资讯、发表意见观点。“网民网上收看新闻资讯的渠道从单一的新闻资讯类媒体转变成以新闻资讯类网站为主体,微博、社交网站并存的格局。

1.2.3信息分享性差,受众参与度低

图1 网上获知新闻资讯的渠道

与新媒体相比,传统媒介时政类新闻信息偏重固定的自上而下的传达,而忽略了受众个体间平行的分享。因此与新媒体平台相比,传统媒体的时政新闻信息传播受众参与度低,缺少对信息受众的吸引力。面对时政新闻信息,越来越多的受众不选择传统新闻媒介作为信息获知渠道,而将新媒体作为接收信息和发表意见观点的主要渠道。《2014年移动媒体趋势报告》显示,我国主要依赖电脑看新闻的用户降至不到10%,70%的用户使用移动终端阅读新闻资讯。对于在我国新闻中占主导地位的时政新闻信息而言,仅仅有导向的正确性和坚定性是远远不够的,其传播效果更应体现在导向的引导能力上。受众对时政新闻兴趣降低,直接降低了时政新闻信息传播的影响力,影响力确定引导力。

2 基于新媒体的时政新闻信息传播策略

新媒体时代,受众以独立个体存在,被动、单纯地信息接收状态已经改变。传统时政信息传播所呈现的“高冷”特征必须和新媒体环境个性特征相融合,才能改变自身可读性差、传播效果受限的现状。时政新闻信息的传播必须用一种“互联网思维”去传播传统纸媒上最基本的两样东西“新闻与思想”。这种尝试不再是简单的纸媒数字化,而是在传统新闻的时政信息内容的传播过程中突出读者的个性化需求和参与程度,强调读者的阅读感受,从这一层面上看,时政新闻信息传播中的“读者”成为“用户”更加贴切。

2.1构建新闻媒介与受众个体平等交流的传播语态

时政类新闻从来没有缺乏过权威感,但却越来越缺乏亲和力。21世纪初,美国IT研究专家、O'Reilly Media创办者蒂姆·奥莱利(Tim O'Reilly)提出了Web2.0的概念。他认为在这个时代里,信息开始“去中心化”。移动互联网使得原本在新闻记者与媒体受众之间的区别几乎消失了,每个个体随时可在移动互联网中成为“信息源”。

新媒体的传播力体现在平台之上个人话语权的获得和传播。这一开放和平等的信息平台之上,政府、企业、组织或个体的位置是平等的,信息是对称的。这就决定了新媒体时代的信息传播和传统媒体时代的信息传播在传播语态上是截然不同的。前者的传播中心是受众个体,后者的传播中心是新闻媒体;前者是上下互动的,后者是自上而下的。

20世纪70年代确立的“使用与满足”理论中,“受众行为”成为核心概念,受众的概念被替换为解读者,在社会因素和心理因素共同作用下的受众根据自身不同的心理倾向对大众媒介产生期望,并开始接触媒介,进而满足自身的信息需求。虽然受众不可能像卡茨等人所提出的理论假设那样,“知道他们的需求并能分辨班组他们需要的来源”,但伴随着新媒体的出现和发展,信息传播的中心确实发生了转移——由传统媒体移向受众个体,受众具有了更多主动性。在大众传播环境中,人们使用大众传播是一种“仪式化”或“习惯性”的行为,“很多人在大部分时间里可能对监视环境或接受指导不感兴趣,他们只对一些温和的、令人愉悦的刺激感兴趣”。因此从受众的个体化需求出发,可以使时政信息的传播更具吸引力。

在新媒体新闻社交化时代,新闻的制造者、传播者和消费者是合为一体的。因此,传统新闻媒体要增强自身的传播力就必须放低自身的传播姿态,由“居高临下”回归到“亲和平等”,全方位地拉近与民众的距离,针对受众的个性化需求,时政类新闻在信息传播的同时,注重认知、情感上的互动,提升受众的认同度和参与热情。

2.2纸媒传统内容与新媒体特质相融合的传播方式

乔布斯曾说:“我们正处于技术和人文的交叉点”,技术能够带来传播手段的进步,却解决不了传播内容上的问题。因此在一个开放、互动、碎片化的平台上,传统媒介必须做到“集成”,“兼容”传统媒介的内容优势、新媒体的传播特质,才能在转型、融合浪潮中站稳脚跟。新闻产业本质上就是提供内容的,内容是传播的核心,而手段提高内容传播的效率。在近两年的实践中,传统新闻媒体的做法大多是把时政内容放在新媒体平台上,也就是把手持报纸变成了鼠标点击,但在内容的呈现方式上却基本不变。

以往在谈及增强受众对时政类新闻信息注意力时,其重点是在内容方面,比如提炼新闻最重要、最吸引人的部分或改进时政报道形式等。但在新媒体时代,新闻信息已经不再稀缺,新媒体之上缺少的不是内容,而是注意力。诺贝尔奖获得者赫伯特·西蒙认为:“随着信息的发展,有价值的不是信息,而是注意力。”这种观点称为“注意力经济”。

“文字是报纸的专利,并不是互联网的专利”。美国报纸设计大师马里奥曾说:“在快速阅读的时代,报纸必须找到一个让读者进入阅读的入口”。同样,时政新闻信息传播在坚守其内容权威性的基础上要迎合新媒体“读图时代”特质,在视觉上去寻找这个“阅读入口”。时政新闻信息的传播应该强化新闻参与互动平台的搭建与运用,以时政信息为核心搭建一个如百度知道、WIKI一样的知识分享网络,或是如天涯社区、百度贴吧一样的话题聚集社区或论坛,将新闻用户连接成一个新闻网络,个体阅读与传统媒体在信息交流上互动互补,每个受众都可能成为新的传播者。时政类新闻在承载宣传、教育等传统属性外,在互联网时代也必须强化自己的情感属性。

2.3强化信息分享服务,将信息用户转化为重要的内容资源

伴随着Web2.0的发展,大量社交媒体(Social Media)产生。如社交网站、微博、微信、博客等。在社交媒体平台上,人们可以通过生产并分享内容。2.0时代的互联网是大众建构的互联网,而不是媒体、公司或技术人员设计的互联网。因此新媒体新闻传播与传统媒体新闻传播最深刻的不同在于传播者和接收者之间的关系。前者把接收者作为用户或消费者,后者把接收者作为读者或受众。所以在传播新闻媒体进行新媒体融合时就要重新定义媒体与用户的关系,把用户作为一种重要的内容资源,即User Generated Content,UGC。UGC不是一种互联网技术,而是一种互联网用户使用方式,“用户生成内容”。在新媒体环境下改变了传统媒体时政类新闻的“我传你受”的单向传播线性方式,“受众不是变成了消费者,而是成为了‘产销者’,是消费者和生产者的混合体”。

3 “澎湃新闻”案例分析

以平民化为主要特征的移动媒体上,晦涩抽象的政治话语如何吸引海量用户,这是时政信息在新媒体传播过程中首先要解决的问题。澎湃新闻的诸多尝试给时政新闻信息的新媒体传播以借鉴。

3.1改变时政新闻文风,传递“温和的时政信息”,培养读者的“政治情感”

澎湃新闻“专注时政与思想”,却着重改政府视角为民生视角、改精英化说教为常识性解读,将时政信息传播与“用户”消费热点相结合,传播语态是平等的,增强了时政类新闻的“人文情感”。央视制片人、自媒体平台脱口秀《罗辑思维》创办者罗振宇所说,“工业时代承载的是具体功能,互联网时代承载的是趣味和情感”。澎湃新闻的语态正迎合了这种互联网事态的“情感”特征。

“1990年是那种莫名其妙的年份,有时它是80年代的终结,有时它又作为90年代的开始。谁知道呢。我只记得1990年暑假复旦大学6号楼大概就住了我一个人,那是我人生最后一个暑假,连空气里都嚼得出别离的味道。”

这种“文艺范”的发刊词虽然被许多新闻从业人员批评为文不对题的琼瑶式煽情,但却在几个小时内,在微信、微博里像病毒一样被复制、传播。浓重的个人色彩、平民化的文化表达,使其在新闻社交化的移动互联时代取得了成功的传播效果。

为了使时政信息更加“温和”,选题上澎湃新闻是要在决定报道什么和如何报道时,把受众的个体需求考虑进去,寻找人们关心的新闻点,然后选择其中的一些来进行报道或扩大报道范围。文风上澎湃新闻把“文风通俗个性”作为其内容特点,针对的是我国时政类新闻报道文风僵化枯燥,活力不足的特点。用基本的、通俗的语言和词汇来叙述时政类新闻,使用户能看得懂时政,能轻松看时政。这一点在澎湃新闻的标题、导语、语言方面都有所体现。

“习近平身兼中共中央总书记、国家主席、中央军委主席等职务,同时也担任多个领导小组组长。一篇新闻报道中,头衔不可能全部一一列出。那么,如何报道他每次活动的头衔呢?”这段话看起来像是对新闻专业学生讲解新闻写作专业内容,但实际上是澎湃新闻10月26日针对10月24日的新闻联播中5条对习近平的报道,其头衔均不同的现象进行了解读。文章以《宪法》和《中国共产党党章》为依据,结合《新闻联播》内容为读者解释了习近平头衔的选择和使用。这一选题跳出了传统新闻媒体选题的固有思维,在准确报道新闻事实的同时,既解答了新闻受众的疑问,也引导了受众更有效地接受时政类新闻信息。

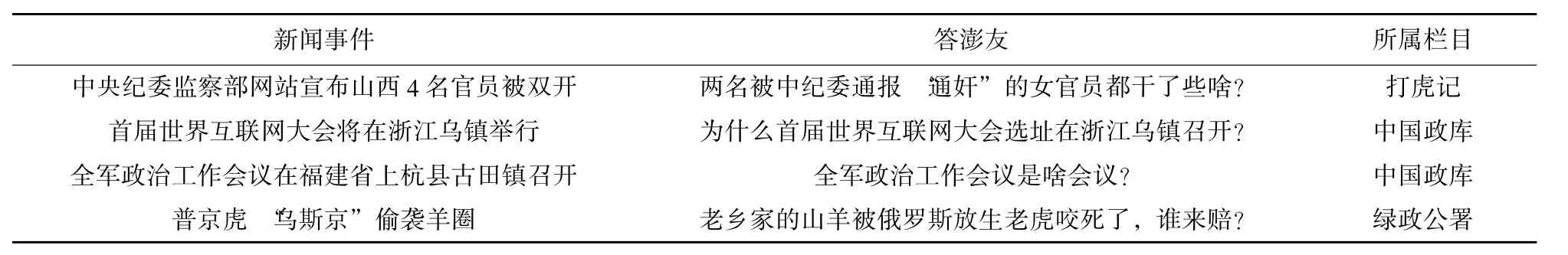

以“答澎友”栏目为例。“答澎友”是澎湃新闻各个栏目里都会出现的专题。“答”体现出交流感,“澎友”二字谐音“朋友”本身就体现出亲和力,选题主要针对新闻读者存在的疑问。

表1 “答澎友”部分选题统计表

3.2用“互联网思维”重塑传播内容、视觉形式及新媒体渠道

移动应用APP本身就是信息内容细化的共享平台,澎湃新闻的信息视觉化尝试展示了传统时政新闻如何从印刷性思维转向互联网思维。以澎湃新闻界面中“跟踪”功能为例。新闻跟踪使得读者可以对感兴趣的新闻内容进行长期的跟踪;在阅读方式方面也使UGC(用户生成内容)与媒体提供内容具有了同等的地位。传统媒体时代,新闻媒体往往站在新闻传播的“高点”,抓住了新闻时效性的第一落点后,便会以“继续关注事态发展”的烂尾新闻。以往关于“新闻追踪”多是从新闻传播者角度出发,认为是新闻媒体的责任心的体现,而澎湃新闻将视角调转,把新闻追踪视为读者的个体需求。如果用“互联网思维”来看,拥有一个自身专属的用户群体是一个信息平台最重要的成功因素。依托于用户和平台之间的高粘度,读者在心理感受上被重视,在新闻信息接收上更深入,产品体验更好,也更具粘合性。

在内容基础上,澎湃新闻在信息的视觉化处理上也改变了传统的新闻呈现方式。作为由纸媒转型新媒体的澎湃新闻力争在打开新闻界面的一刹那抓住读者的注意力,体现在媒体界面和新闻内容两个方面。澎湃新闻主界面以“图片+标题”的方式呈现新闻。俗话说,“一张图片胜于万语千言”,由于图集的吸引力,平均每个读者会很容易在该网站上浏览二三十页。主界面与左右界面滑动时的折叠效果,在数字媒体上去表现纸质媒体特征,提供非常接近于纸张的折叠感。澎湃新闻将笼统的时政概念进行细化,分为49类栏目(Tag),栏目界面是简单的按钮,名称上体现出移动互联网的内容特征,新闻的分类不同以往时政信息分类,而是以热门话题为中心。澎湃新闻淡化了头版头条的概念,以实时更新作为重点。将“及时”转变为“即时”。两个以图片和视频为主的栏目“快看”和“全景现场”,更是运用了360度技术,与微视频相结合。

3.3基于新型社交媒体的信息分享服务

新媒体平台是社交化平台。澎湃新闻每条新闻内容都设置了“问答”、“评论”、“跟踪”、“收藏”、“分享”按钮。“问答”、“评论”、“跟踪”是读者直接参与时政信息传播的主要方式。“问答”与“跟踪”两个功能便是利用了UGC(用户产生内容)的互联网传播思维。“问答”功能将传播模式由点对面,变成了点对点。除了为读者用户提供社交互动平台外,澎湃新闻也非常注重新闻稿件在微博和朋友圈的社会化分享,澎湃努力为读者用户提供“最便利的分享,读到好文章,更快地分享给好友。看到好的内容与好友分享已经成为一种习惯。澎湃新闻客户端将分享功能进行了最大程度的便利化,与一般新闻客户端将所有分享按钮折叠在一起相比,澎湃的文章页下方就有固定的显化的微信转发按钮,可以直接转发到微信朋友圈,同时,在文章的结尾处,也有微博和微信的转发按钮。在澎湃新闻客户端分享文章可以“少点一次”。通过“分享”,传统媒体的影响力扩展到社交平台。

4 结语

在澎湃新闻上线一个月后——2014年8月18日——中央全面深化改革领导小组第四次会议召开,会议审议通过了《关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的指导意见》。这是有关传统媒体与新媒体融合的顶层设计,也是自上而下的指明了传统媒体的转型方向。

媒体环境发生变化,但传统新闻媒体在时政信息传播上具有自媒体无法企及的专业性和权威性。传统媒体新闻客户端是媒体融合的最初尝试,其中时政信息作为直接关系到受众切身利益的重要内容更需要提升传播力和公信力。虽然澎湃新闻在媒体吸引力、核实谣言、盈利模式等方面都有待观察,但它确实在传统媒体尤其是时政新闻转型的前进道路上迈出了一步,用自身实践去探寻时政信息传播转型的方向、策略及效果。

参考文献

[1]《互联网新闻信息服务管理规定》[R].中华人民共和国国务院新闻办公室、中华人民共和国信息产业部第37号令,2005 -09-25.

[2]邱兵.澎湃CEO邱兵发刊辞:我心澎湃如昨[EB/OL].http:∥www.thepaper.cn/newsDetail_forward_1257279,2014-07-25.

[3]WernerJ.Severin/James W.Tankard,Jr.传播理论——起源、方法与应用[M].郭镇之,译.南京:华夏出版社,2000.

[4]澎湃网.关于澎湃[EB/OL].http:∥www.thepaper.cn/about_ paper.jsp,2014-07-25.

[5]林爱.在信息公开中建构政府、媒体、公众之间的良性互动关系[J].现代传播,2009,(2):51-54.

[6]邓灵斌,罗贤春.我国政府信息资源公共获取的问题及策略建议[J].情报理论与实践,2009,(2):37-39.

[7]苏林森.新媒体环境下国民阅读的特点与趋势——基于1999 -2011年国民阅读调查的分析[J].中国青年政治学院学报,2013,32(2):126-131.

[8]宋立荣.政府信息资源共享中信息质量管理的对策[J].情报科学,2013,31(3):56-61.

[9]鞠英杰.网络时代政府信息影响力作用机理研究[J].图书情报工作,2013,57(13):40-43.

[10]徐永新.主流媒体品牌战略——基于党报品牌建设实践的研究[M].北京:人民日报出版社,2010.

[11]雷霞.移动新媒体时代的舆论引导研究[M].北京:中国广播电视出版社,2014.

[12]张芸.传统媒体新闻客户端:如何成为媒体融合先遣队[N].光明日报,2014-11-29,(10).

[13]腾讯网.中国人民大学新闻学院新媒体研究所.2014年移动媒体趋势报告:中国网络媒体的未来[R].2014-11.

[14]中国互联网络信息中心(CNNIC).2014年中国社交类应用用户行为研究报告,2014.8.

(本文责任编辑:孙国雷)

Analysis of Political Information Communication Strategy Based on New Media

Liu Cong1Han Xiangdong2

(1.Media College,Changchun Normal University,Changchun 130032,China;2.College of Journalism and Mass Communication,Jilin University,Changchun 130012,China)

〔Abstract〕The Mobile new media has become a new platform of the information and opinion.As a representative of the new media,“the paper”identified a traditional positioning of the political information communication,and integrated the politics information contents of traditional media,the Internet age and the audience feature in the new media by the“Internet Thinking”. Its wide range of divergent attempts to provide a reference for political information effectively improve the credibility and effect,raising public political literacy.

〔Key words〕new media;political information;communication strategy;credibility

作者简介:刘聪(1980-),女,讲师,硕士,研究方向:新闻与传播学理论。

基金项目:国家社科基金项目(项目编号:12BZZ005)、长春师范大学人文社科基金项目(长师院社科合字[2011]003)。

收稿日期:2015-10-16

〔中图分类号〕G202

〔文献标识码〕A

〔文章编号〕1008-0821(2015)12-0050-05

DOI:10.3969/j.issn.1008-0821.2015.12.009