旋宫、转调与犯调

2015-01-05杨善武

杨善武

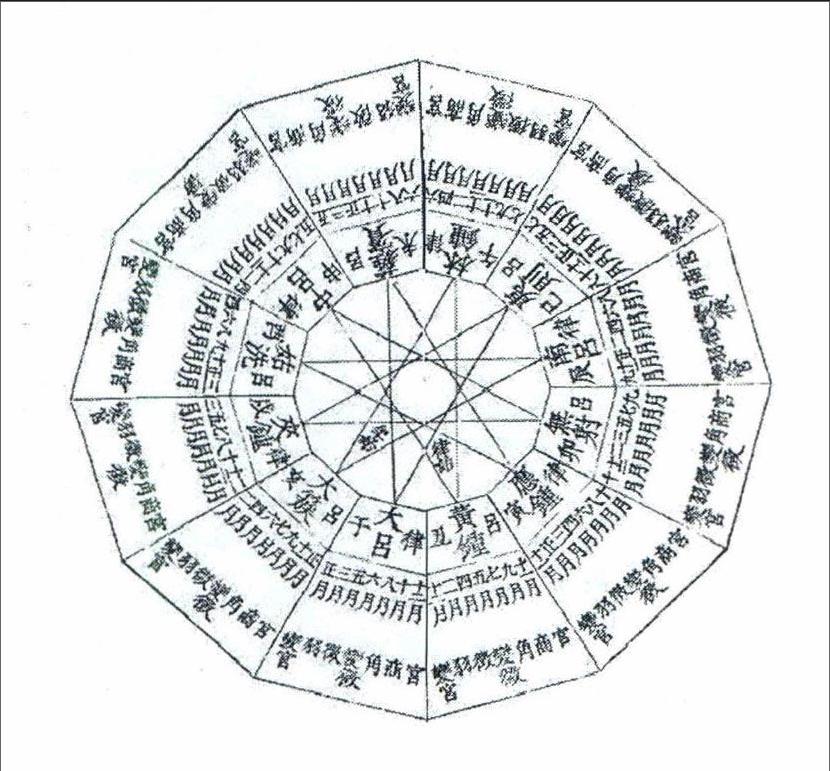

“旋宫”一语源于《礼记·礼运>“五声、六律、十二管旋相为宫”。《中国音乐词典》释为“十二律轮流作为宫音,以构成不同调高的五声音阶和其他音阶。”古代所谓“旋宫”,往往都是结合旋宫图或直接在十二律管上进行。熊朋来<瑟谱》“旋宫之图”后有说明,谓为“以宫字加所用律,则商角徵羽皆定”。朱载堉在其“十二律吕旋相为宫之图”下面有类似说明,谓为“何月之律为宫,即将内层宫字转于本月之上,则知某律为商、某律为角,余皆仿此。”近代童斐对其所制旋宫图也有一段说明文字,如:

设制纸板为两轮,外轮书律吕名,固定不动。内轮书七声名,可以旋转。将内轮宫声对准黄钟,则其余六声均配太、姑、蕤、林、南、应,是为黄钟均。若旋内轮之宫字,使对大吕,则其余六声亦各降一律,是为大吕均。递旋以至应钟止。

以上引述都表明了旋宫的含义,但又似乎是对顺旋的旋相为宫而言。唐代《乐书要录>对顺旋的表述为“旋相为宫法,从黄钟起,以相生为次,历八左旋”,在所列乐调表后又说“十二宫尽中吕,中吕生黄钟,又起黄钟,终而复始”,这分明是说按十二律相生关系(即五度关系)旋相为宫的。古代旋宫一语也似乎就是指顺旋的旋相为宫。如果这样,那么作为逆旋的旋相为声又该如何解释,如何将其归入旋宫的概念之中呢?下面还是看看《乐书要录》“论一律有七声义”中对于逆旋的表述:

夫旋相为宫,举其一隅耳。若穷论声意,亦旋相当为商,旋相当为角,余声亦尔,故一律得其七声。乐记曰“小大相成,终始相生,唱和清浊,迭相为经”是也。

这里对于逆旋的表述是与顺旋相比较而论的。“夫旋相为宫,举其一隅耳”,是说音乐所用有七声,而旋相为宫只涉及一个音。以下“若穷论声意”一句则指明,如果要将所有七声都用到,就不只是旋相为宫,也应该旋相为商、旋相为角等,这样就形成了一律上的七声。接着引用《乐记》中的一句话用来阐明这样做的道理所在。这里所述,实际是将“旋相为商”等与旋相为宫作为同一概念层次看待,这显然与我们一般所说的不相符合。

所谓“旋相为宫”中的“宫”,表面上的确是指宫音,即《中国音乐词典>“十二律轮流作宫音”。既为宫音那就是“声”,作为宫音的声与作为商、角等音的声自然是一个层次。但是“十二律轮流作宫音”并不是目的,而是为了“形成不同的调高”。亦如《瑟谱>所言“以宫字加所用律,商角徵羽皆定”,用我们今天的话说,就是宫音与音阶中其他的音有着一定的音程关系,宫音的高度确定之后,调高(均)中其他各音也就得以明确了。可见,“旋相为宫”中的“宫”,表面上说的是宫音,实质上是指以宫音为代表的作为七声整体高度的调高(均)。所谓“旋宫”就是“旋均”,“旋相为宫”就是“旋相为均”。旋相为宫如此,那么旋相为声呢?

所谓旋相为声,《乐书要录》“一律有七声义”、“若穷论声义”、“一律得其七声”等,都指的是“声”。而有了声,声可立调,一律七声分别立调,即为一律七调。我们一般都是将一律七声看做同律上的七调。但是“七声”、“七调”都无法与作为“均”之代表的旋相为宫中的“宫”相提并论。可是我们知道,凡是一个确定高度的声或调,都有其所属的均,都是某个均中的声或调。逆旋的一律七声也都有其各自所属的均,如《乐书要录》“一律有七声图”:

图中每一律下都标有七声,与七声分别对应的月份、月律即为所在的均,如黄钟一律的七声结合各自对应的月律即为:黄钟之宫、无射之商、夷则之角、蕤宾之变徵、仲吕之徵、夹钟之羽、大吕之变宫。可以看出,一律七声分别属于不同均中的七声,是七个均中的不同的七声。七声与其所在均紧密关联,明确了某个声也就可以明确声之所在的均。实际上,旋相为宫即是按照这样的声、均关系,而以宫音作为七声代表用来表示调高的。一均有七声,除了宫音,其他各声也同样可以作为音列代表用来表示调高。从这个意义上说,《乐书要录>逆旋的旋相为声表述是有道理的。从以声表示均看,旋相为宫与旋相为商、为角等的确可以看做一个层次,旋相为宫也的确是“举其一隅”,若要“穷论声意”,当然也可用其他各声表示调高。那么《乐书要录》逆旋表述中到底有没有这样的含义在里面呢?无论如何这样的可能性是存在的,而且音乐实践中又的确有这方面的应用。现有传统音乐的笛管乐器演奏,就不仅以宫音表示调高,也常用其他各音表示调高。民间管乐吹奏大都以筒音分别作为七音用来确定不同的调高及指法。这种以筒音为七声也就是逆旋的一律七声,其意图目的非他,只是以筒音为七声来求得和明确不同调高的变换。

由此可见,每个均都有一定的声、调,每个声、调都有其所处的均。均、声、调三者紧密关联,一均七声有七调,而一律七声、七调又有七均。旋相为宫主要是以声表示均,均中有声、有调:旋相为声主要表示所在律上的声、调,而声、调涉及所处的均,同样也可用来表示均。从都能表示均的角度论,旋相为宫与旋相为声二者是相通的、一致的,所以古代理论便以均的表达为主,将二者统一以“旋宫”相称了。

除了旋宫,古代音乐文献还使用有“转调”一语。作为音乐术语的“转调”是在清代正式使用的,清代以前音乐文献中出现“转调”属于一种偶然现象。宋代戴植《鼠璞》中提到:“今之乐章至不足道,犹有正调、转调、大曲、小曲之异。”其中“转调”是相对于“正调”而言的其他调,没有调之转换的含义。朱载埔《律吕精义》中有一处用到“转调”,他说:“凡系林钟起调毕曲者,中间句句落脚之处,只可用林、用黄、用太,盖黄生林、林生太,上下相生、脉络贯通故也,若用他律则转调矣。”朱载堉以相生关系论定乐句落音,“若用他律则转调矣”,这里“转调”是指变成其他的调了,是被看做一种不正常现象的。至于其他文献使用,多为词调用语,而非音乐用语,如“转调二郎神”等。可以说,宋、元、明音乐文献中的“转调”使用,尚未成为一个定型的宫调用语,只是到了清代才有了确定的内涵和明确的使用。那么什么是“转调”呢?

清代对于“转调”的使用,常常是与古琴相联系的,所以又称为“弦音转调”。秦蕙田《五礼通考》中有一段话:“弦音转调不能依次递迁,故以宫调为准,有几弦不移,而他弦或紧一音、或慢半音,遂成一调,而各弦七声之分因之而变。”这里所谓“转调”,很明显是指古琴上的转弦换调,其中的“宫调”是指以琴上第三弦为宫的调。整体是说,古琴上各种调之间的转换,是改变个别弦音而形成,改变之后七弦间的音关系也就改变了。《五礼通考》另一处又提到:“故宫调七弦之准,转调则七弦内有更者,有不更者,有宜紧者,有宜慢者,弦之转移之间,而宫调旋焉。”此处所言与上段大致相同,是以琴上正调(宫调)各音为准,调节个别的弦音而变换为别的调。这里的“转调”还是指的琴上的转弦换调。“转调”一话除了琴上使用外,其他方面也有所用。《清史稿》中在谈到工尺七调时说道:“乐工度曲,七调相转之法,四字起四为正调。乐工转调,皆用四字调为准,以四乙上尺工凡六七列位,视某字当四字位者,名为某调。”这里的“转调”是指笛上七调之间的调高关系及不同使用中的换调。无论是琴上的转弦换调,还是笛上七调不同使用的换调,除了与特定乐器有关的特殊含义外,其实质上仍与旋宫相同,“转调”就是旋宫。endprint

在清代除了“转调”,还有将“旋宫”与“转调”合并为“旋宫转调”加以使用的,而且“旋宫转调”一语在清代的使用比“转调”还要普遍。那么“旋宫转调”又有什么特殊含义呢?我们今人是如何解释的?

黄翔鹏先生曾对“旋宫转调”作出界定,他首先指出,“旋宫转调一词对于不熟知传统乐律学的人们说来,往往单纯把它理解作调高的变换——宫音位置在十二律中的易位”。然后认为,“‘旋宫与‘转调应该是两个概念,‘旋宫指调高的变换,而‘转调指调式的变换(与‘五四以来外来术语的译名‘转调,意义不同)”。对于“旋宫”与“转调”的使用,他说“对于自古至今始终是多调体系的中国音乐说来,实在有严格区分的必要”,并说“旋宫”与“转调”已经“反映在先秦的两种旋宫古法中”。后来黄先生在给<中国音乐词典>撰写的“旋宫转调”条目中,除了将“旋宫”与“转调”作出上述解释外,还特别与现代概念作比较,认为“现代概念的‘转调,包含调高与调式变换在内的调的变化,而中国古代则分别称为‘旋宫与‘转调,亦即‘旋宫转调相当于现代概念的‘转调”。

自从黄先生提出如上论说,特别是为<中国音乐词典>撰写条目后,我国音乐学界大都依其所论将“旋宫转调”分别作为调高变换与调式变换来认识,以为这便是古代音乐理论的实际,并用这种概念认识为指导,去解读古代文献、研究古代音乐。而恰恰是黄先生所论从根本上说是错的,是不符合古代理论、也没有文献依据的。

“旋宫转调”之所以在清代使用,与“转调”一样,也是与古琴上的转弦换调有关,而且常与“转调”交互使用。这一术语也正是在琴调的转换中经常使用,并于琴调的转换中明确其概念含义的。清代王坦《琴旨》对“旋宫转调”有一专门的阐述,他说:

所谓旋宫转调也,以角弦易为宫弦,其宫旋;角既为宫,则宫转为徵,徵生商而转商,商生羽而转羽,羽生角而转角也。五声既以相生之声相转,则五调亦以相生之声相转也。此之谓旋宫转调也。

以上是在琴调的调弦转换中论及旋宫转调的。所说“以角弦易为宫弦,其宫旋”,是说将一个调中的角音弦调高半音作为宫(即古琴上的“紧角为宫”,亦即我们常说的“清角为宫”),这样原来的宫音就移动到新的宫音上。下面“角既为宫,则宫转为徵,徵生商而转商……”,是说当角音升高成为宫音之后,原来的宫、徵、商、羽各音,也都按照相生关系(五度关系)转化为新调的徵、商、羽、角了。接着“五声既以相生之声相转,则五调亦以相生之声相转也”,是说随着角音升高成为宫音,其他各音也都转化为新的音,那么琴调也就由原调转到新调上,琴上五调之间都是这样转换的。

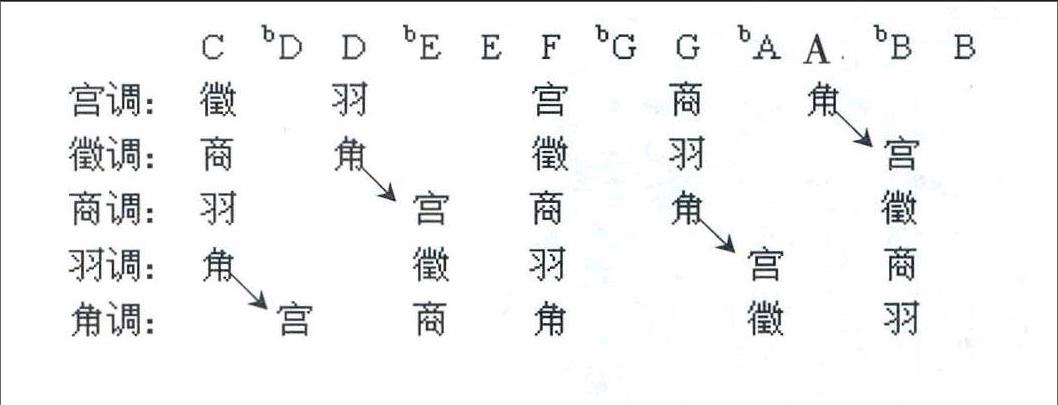

为表明以上所论,《琴旨》还将五调问的转换关系列为“旋宫转调之图”,现将其按照现代方式列表如下:

上面所标“宫调”、“徵调”等,不是指的调式,而是指以琴上三弦声名为代表所表示的调高即琴调。结合前面《琴旨>所论,可以看出“宫调”紧角为宫,其他各弦音高未变,但阶名性质转化为下面新调的声名,这样原来的“宫调”也就随之转换为“徵调”。其下各调转换同此。对于以上琴调转换,《琴旨》还归结为一句话,即“角声旋宫声,某声转为某声,而即转为某调也”。赵金虎先生撰文阐发其义,将其概括为“宫高随律高而旋移,调高同宫高而移转”。显然,《琴旨》“旋宫转调”中的“旋宫”是指宫音的移动(角声旋宫声),“转调”是指宫音移动、其他音的音级性质改变而引起的整体调高的变动(而即转为某调)。简而言之,《琴旨》所谓“旋宫转调”,也就是改变宫音以形成调高变换的意思。

如此看来,清代所用“旋宫转调”不是两个概念,其中的“旋宫”不是“调高的转换”,“转调”也不“调式的转换”。“旋宫转调”是一个完整的概念,“旋宫”与“转调”是这个完整概念中体现因、果关系的两个因素。作为一个完整的概念,“旋宫转调”实质上也就是古代的旋宫、清代的转调。按《中国音乐词典》界定,古代旋宫表面上是说“十二律轮流作宫音”,实质上表达的是“构成不同的调高”。这种表面的含义与实质的含义及其内在联系也正是“旋宫转调”一语所具体表达的内容。“旋宫转调”不是“旋宫”与“转调”两个词语的拼凑,而是基于古琴转弦换调的操作实践,而将古代旋宫所具有的表面含义与实质内涵以一种动态的方式予以清晰的展示与深刻的揭示,使得我们对于古代旋宫有了一个透彻的了解和明确的把握。

黄先生在将“旋宫转调”作为两个概念当成“调高的变换”与“调式的变换”之后,又将其界定的这两个概念与现代转调概念相比较,认为现代转调包含了调高与调式变换在内,而中国则分别以两个概念来表达,似乎这就是古代“旋宫转调”与现代转调的区别。黄先生之所以如此认定,除了对“旋宫转调”概念的错误理解外,还有一个将旋宫与实践中乐调应用及调性转换使用相混淆的问题。

长期以来,我们对于古代旋宫有一误解,以为旋宫说的就是音乐中的调性转换,甚至将顺旋的旋相为宫当做是乐曲中的调高变换或同宫系统不同调式转换,逆旋的旋相为声为同主音调式的变换。首先,古代旋宫是为适应实践中用调的需要,而在旋宫图上或十二支律管上对各种均、调用音及其关系进行推衍和明确的,至于实际应用中是否形成转换并未涉及。清代所用“转调”及“旋宫转调”,是对于琴调的转弦换调而言,或是对于工尺七调在不同场合、或不同乐曲中选用时予以明确的,无论琴调的转换与工尺七调的选用,也都没有涉及具体音乐中是否进行调性转换的问题。其次,就实际音乐中的调性应用来说,无论是旋宫、转调还是旋宫转调,虽然涉及到诸多不同的均、调,但都不是指的乐曲中如何转换,而是指的不同调高、调性的分别应用,或是分别用于不同的乐曲。这些不同的调高、调性都是独立使用的,彼此间并不发生直接的转接关系。而现代转调则不同,是就一首乐曲中不同调性的直接接触与转接而言。可见古代旋宫与现代转调并非同一内涵的概念。可是我们过去由于对旋宫概念认识不清,虽然意识到其与现代概念不同,但又往往自觉与不自觉地将其与现代转调概念相比附,从而导致不同层次概念的混淆,最终引起对传统宫调认识上的误区。

古代旋宫与现代转调内涵不同,那么古代理论中有没有与现代转调类似的概念呢?有的,这便是“犯调”。

对于“犯调”,宋代沈括用四个字来概括,即“外则为犯”。所谓“外则为犯”,用我们今天的话来说,就是超出原调音列范围,用到其他调中的音,这就是犯调。由于犯调是由音列中个别音的变换而引起的,所以犯调又称作犯声。上引《琴旨>“角声旋宫声,某声转某声,而即转为某调”,是说一个音的变动引起了整个调的变动,这是就不同调高的分别使用中进行转换的关系而言,即如古琴在演奏一支曲子、进入下一曲子之前的转弦换调。如果这样不同调的转换是发生在一首乐曲中的话,那就是“外则为犯”的犯调了。不难看出,“外则为犯”强调的是乐曲中调性音列的不同,是就不同调高间的调之转换而言,所用犯调属于一种异均相犯。现代转调中不同调性的转换,其中包括同音列调式的转换,但典型的还是不同音列调式转调。即便是同音列调式,即如a小调与C大调,由于小调常用和声小调,其和声多使用升三音的属和弦,所以在音列上还是与C大调不同。由此可见,古代犯调的确是与现代转调内涵相当的概念。

犯调于古代的应用始于唐代。陈旸《乐书》记载;

乐府诸曲,自昔不用犯声,以为不顺也。唐自天后末年,《剑器》入《浑脱》,始为犯声之始。以《剑器》宫调,《浑脱》角调,以臣犯君,故有犯声。明皇时,乐人孙处秀善吹笛,好作犯声,时人以为新意而效之,因有犯调。

这里指出唐以前是不用犯调的。唐代天后末年,两支不同调的曲子衔接演奏这才出现了犯调,这当然是很偶然的。同时陈畅指出,这种犯调的应用是由一位笛工孙处秀促成。这位笛工“好作犯声”,当时人们感到新颖而效法,从而将犯调推广开的。由陈旸记述可见,早在先秦典籍中就有记载的旋宫,的确不同于现代转调;与现代转调相对应的不是旋宫,而是作为同一乐曲中异均相犯的犯调。

以上所论旋宫、转调与犯调等,都是我国传统宫调中的重要概念,是否准确领会、把握这几个概念,对于解读文献、认识古代音乐、研究传统音乐,都是非常关键的。除了以上概念,还有不少宫调术语也都需要我们从文献史料和传统实践出发,参照今人诸多研究,——加以辨析、界定,以求获得一套科学、严密而明确无误的概念系统,从而为构建中国音乐理论体系奠定一个坚实的基础。

(责任编辑 荣英涛)endprint