四羊方尊器盖考略

2015-01-04喻立新

喻立新

(沩山风景名胜区管理委员会,湖南长沙410627)

举世闻名的四羊方尊是商朝晚期青铜礼器,现收藏于中国国家博物馆,被史学界称为“臻于极致的青铜典范”,位列十大传世青铜国宝之一。它作为商周青铜文化的代表,一直被选入中学历史教科书。关于这件国宝的传奇故事,相信许多人耳熟能详。然而今天我们所见到的仅为器身,四羊方尊还有一盖。现考略如下,以求教于方家。

一 1938年宁乡出土的所谓“周代古鼎”是四羊方尊

近日,笔者翻阅中央电视台《国宝档案》栏目组所编的一本书。书中讲述了许多国宝级青铜器的故事,其中“四羊方尊”一节引起了我的注意:四羊方尊于1938年春天被湖南省宁乡县黄材镇月山铺农民姜景舒兄弟在转耳仑的山腰上挖土栽红薯时所发现,被黄材镇万利山货号的老板以400块大洋购得。后被赵佑湘、杨克昌等四个长沙古董商行的大玩家以一万块大洋的价格联合收购。赵佑湘等人正将其寻求出售时,被人告密。四羊方尊最后被长沙县政府所收缴,并上交给了当时的湖南省政府。“这在当时是一条惊天的新闻。当年的《长沙市民报》等传媒纷纷以‘宁乡黄材发现商鼎’,和‘赵佑湘私运古物拘案讯办,宝物充公保存’等为题,连篇累牍报道此事。一时间沸沸扬扬,四羊方尊一下子举世皆知。”[1]于是,笔者查阅了湖湘文库编辑出版委员会和湖南电子音像出版社联合出版的《湖南旧报》(电子版),却没有发现当年的《长沙市民报》。在其他旧报中,也没有发现关于宁乡“商鼎”的报道。

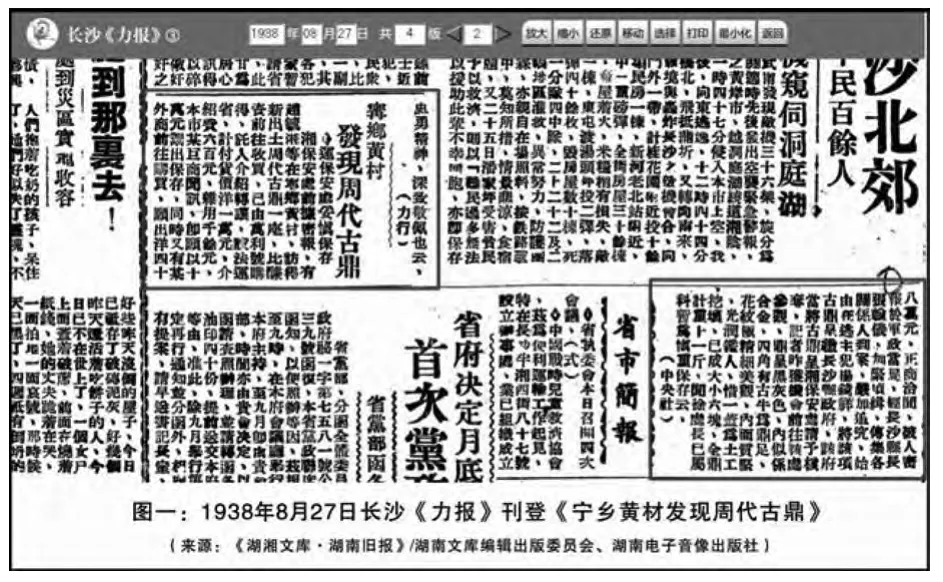

不过,1938年宁乡黄材确实发现过一件青铜“古鼎”。当年8月27日的长沙《力报》、《国民日报》、《观察日报》(以下简称:三报)均刊登了一则新闻——《宁乡黄村(材)发现周代古鼎》。其中《力报》记载最详(见图一):“湘保安处前据密报,有赵毓湘等在宁乡黄村,访得新出土的周代古鼎一座。比醵资前往收买,已由万利号购得,托人介绍转让,设法运省。计付货价洋一万元、杂用千余元、介绍费六百元。本市某巨商闻讯,即愿以十万元鬻出保存。同时又有某外商前往购买,愿出洋四十八万元。正商洽间,被人密报于军政当局。经长沙县长张翰仪,加紧侦缉。传集各关系人到案,严加追究,始由在逃主犯张镜祥,将该项古鼎呈缴长沙县政府。该府当将古鼎呈湘保安处请予核夺。记者昨获机会前往该处参观。鼎呈黑灰色,内似系合金,四角有古牛为鼎足,花纹极精细美观,内面质坚,光润鉴人。惜一盖为土工挖坏,已成大小六块。全鼎计重十一斤。闻徐处长已嘱科暂为慎重保存云。(中央社)”

从报道中不难看出,这个所谓“周代古鼎”就是四羊方尊的可能性大。一是二者发现的时间地点高度吻合,均为1938年在宁乡黄材发现;二是二者发现后的经历十分雷同,包括涉及的当事人和买卖金额等;三是该器物“呈黑灰色”、“花纹极精细美观,内面质坚,光润鉴人”与四羊方尊非常相似。但要得出肯定结论,还需解决几个问题。一是二者铸造年代和类型有出入。报载该器物系周代鼎,而四羊方尊是商代尊。二是二者纹饰有出入,报载该器物铸有四只“古牛”,四羊方尊当然是四只“羊头”。

关于第一个问题,报载之时,该器物收缴不久,应该未经专家详细考证,难免判断有误。关于第二个问题,一般人看来,四羊方尊上的羊头与水牛头还真有几分相似。1963年7月,湖南省博物馆高至喜先生赴宁乡黄材调查时,发现姜景舒还保存有四羊方尊的一块长10厘米、宽8厘米、厚0.3—1厘米的残片,上面的云雷纹与四羊方尊完全相同[2]。据高先生后来回忆说“一天,我在路上遇到两个人,他们听说我是省博物馆来的,主动跟我说,20多年前发现了一件有4个‘水牛头’的东西,现在家里还留下了一块残片。我一见到那块残片,就猜测可能是四羊方尊上掉下来的,原来两人正是姜景舒兄弟,他们说的‘水牛头’就是尊的四个大卷角羊头。”[3]因此,该器物是四羊方尊应可肯定。

二 四羊方尊还有一器盖

1963年高先生发现四羊方尊残片后,当即出价15块钱向姜景舒购买,但姜不肯出卖。无奈之下,高先生只好找到宁乡县文物管理所请求协助。县文管所派出与姜家有远亲关系的工作人员周佑其落实此事。周佑其历时将近十四年,经过无数次软磨硬泡,功夫不负有心人,终于说服了姜景舒。1977年4月,姜景舒将残片捐献给了国家。因行政区划变化,当时姜景舒所在地系月山公社龙泉大队,其子姜运枚担任大队党支部书记。姜运枚思想进步,为做通父亲的工作没少出力。而残片从四羊方尊出土至捐献国家,由姜景舒保存了三十九年之久,现被收藏在湖南省博物馆。

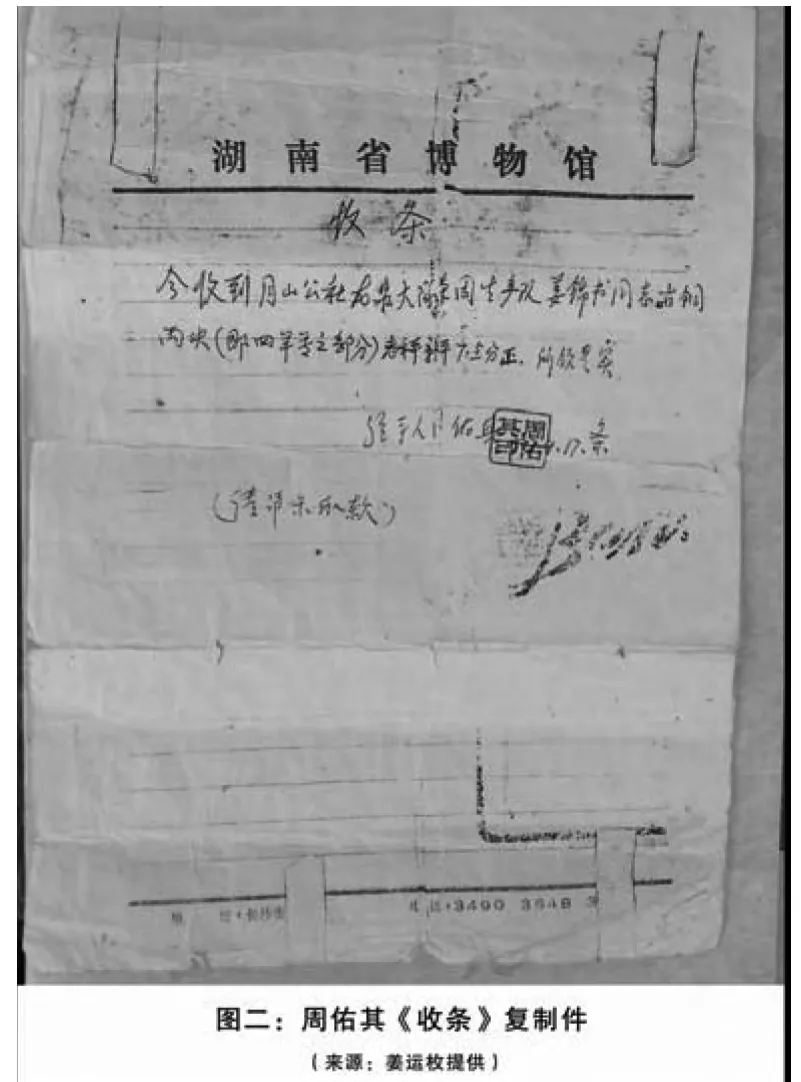

姜景舒保存的四羊方尊残片并非一块,而是两块。周佑其带走残片时开出了一张《收条》,上写“收条:今收到月山公社龙泉大队茶园生产队姜绵书同志古铜两块(四羊尊之部分),新秤7.5分正。所领是实。经手人周佑其,1977.4.17条”,并盖有“周佑其印”(图二)。其中“姜绵书”即“姜景舒”,重量单位“分”系宁乡口语,意指“两”,“7.5分”就是“7.5两”。据姜运枚说,当时周佑其承诺由国家给予一定经济补偿,所以在收条上又注“(请带条取款)”,但姜家一直没有领取这笔补偿,将这张《收条》作为一件国宝历史的见证而紧紧珍藏。1997年姜景舒逝世后,依然如此。直到2013年8月,湖南省博物馆将《收条》从姜家收走并予以收藏,向姜运枚正式颁发了关于四羊方尊残片的《捐赠证书》(图三)。

那么,这两块残片具体属四羊方尊的什么部位?高至喜先生1963年所见的那块四羊方尊残片“像是尊的口缘部分”[4],结论并不十分肯定。1959年四羊方尊调往中国历史博物馆(今中国国家博物馆)展出,以后就一直留藏在该馆。2007年四羊方尊回到了阔别了48年的“故乡”——湖南展览。湖南省博物馆的专家们应该将两块残片与四羊方尊进行过比较。但时至今日,笔者尚未查到这两块残片与四羊方尊具体部位关系的相关资料。

著名文物修复专家张欣如先生是四羊方尊的最后修复者。四羊方尊当年被政府没收后,交由湖南省银行收藏保管。后来湖南省银行为避战乱,西迁至沅陵县。不幸的是,四羊方尊在一次日军的空袭中,变成了20多块碎片。1952年,湖南省文物管理委员会专家蔡季襄好不容易在中国人民银行湖南省分行的仓库中找到这些碎片后,进行了初步修复,但效果不理想。据张欣如先生后来回忆说:“四羊方尊拿过来的时候已经过初步修复,不过很粗糙,和原物有很大差距。”后经其两个多月闭门修复,四羊方尊终于恢复了其瑰丽的身影[5]。2007年,张欣如在湖南省博物馆见到了分别几十年的四羊方尊。然而,张老先生直到逝世(2008年),也未提及过修复方尊时发现有何残缺或新近补铸之处。

那么,两块青铜残片是否不属四羊方尊?不!三报均明确记载:该器物“惜一盖为土工挖坏,已成大小六块。”也就是说,四羊方尊还有一器盖,当时也被挖坏。今天世人所见四羊方尊实际仅为器身,宁乡县文物局存有其一模一样的复制件。笔者近观,发现其器口四周铸有高0.9厘米、宽0.8厘米的边沿,其目的应作固定器盖之用。俯视器身,有粗糙之感,与其四周精美纹饰和造型极不相称(图四),也可间接证明器身之上还有一精美器盖。三报均未提及四羊方尊器身当时有何残缺,因此两块残片应是四羊方尊器盖之一部分。

《说文》曰:“尊,酒器也”,铸造尊盖之目的,应是以防酒气跑散而酒味淡化。现存世青铜器中,为尊铸盖的不乏其例,如1977年衡阳出土的商代牛尊、1981年湘潭出土的商代豕尊等。

长沙《力报》和《国民日报》在报道中,标题后载有“运保安处妥慎保存”,最后还说“闻徐处长已嘱科暂为慎重保存云。”然而湖南省保安处并未将四羊方尊直接交由湖南省银行收藏保管。“据传,‘四羊方尊’被送到湖南省政府后,时任湖南省主席张治中将军对其爱不释手,曾一度放置在他办公室的几案上,可没放几天,就迫于舆论压力转送湖南省银行,进行严密保管。”[6]如果此传言属实,张将军作为一省之主席,不可能主动提此要求。最可能是省保安处将四羊方尊当作礼物送给了张将军。当然大小六块尊盖碎片不可能随精美的尊身一同赠送,这也许是四羊方尊身、盖分离的原因。当时人们文物价值认识不高,保护意识不强,随着时间的推移,大小六块尊盖碎片已经下落不明。

那么,尊盖碎片除长沙县政府收缴的六块及姜景舒保存的二块外,是否还有其它碎片被他人截留?应无此可能。长沙县政府收缴前,四羊方尊从姜氏兄弟挖出后经万利山货号至赵毓湘等人,仅经过三个环节。姜氏兄弟不必再说,万利山货号的老板是商人,商人重利,不可能截留碎片。至于赵毓湘等人,已被长沙县政府“传集各关系人到案,严加追究”,更不可能截留碎片。

三 四羊方尊器盖重将近二十三斤

我们已知,现在世人所见四羊方尊是其器身,查找相关资料,其重约34.5公斤(即六十九斤)[7]。而器盖呢?我们也可运用数学和物理学知识,推理出其重量的最少值。四羊方尊器口为方形,“口长52.4厘米”[8]。尊盖肯定大于或等于器口,形状应也为方形。先假设尊盖就是一个与器口同样大小的四方形平板,从高至喜先生所见残片可知其厚为0.3—1厘米,取最小值0.3厘米,可得出尊盖至少823.728立方厘米(52.4×52.4×0.3)。据相关资料介绍,四羊方尊含铜约76.96%,含锡约21.27%,其余是铅及其它杂质[9]。而铜之比重8.9克/立方厘米,锡之比重7.28克/立方厘米,可得出尊盖至少含铜约5642 克(823.728 ×76.96% ×8.9)、含锡约 1275.5 克(823.728 ×21.27% ×7.28)。铜、锡共重6917.5克,即13.835斤。也就说,器盖至少在 13.835斤以上。事实上,尊盖不可能是平板,厚度也不可能只有0.3厘米,况且还有铅及其它杂质未算,因此,器盖重量应远大于此数。

据《力报》所载“全鼎计重十一斤”,这明显有误。因为仅就器盖而言,除姜景舒保留的两块残片7.5两(即0.75斤)外,大小六块碎片至少在十三斤以上。其实,《力报》应是在“十”前漏了一字——“五”。三报消息来源中,《力报》和《国民日报》为“中央社”,《观察日报》为“本市息”,然而内容基本相同,可见当时应有类似今天的新闻通稿制度。在《国民日报》和《观察日报》报道中,均载“计重五十一斤”。

问题是,即便是“五十一斤”,也不合理。因为仅器身之重就有六十九斤,加上至少在十三斤以上的大小六块器盖碎片,总重肯定在八十二斤以上。究其原因,不外呼有两种可能,一是称量有误,二是通稿有误。但第一个可能性不大,因为称量时肯定不止一人,应该反复进行过核实。即使有误,差距也不会如此之大。所以应是通稿有误。笔者查阅湖南旧报资料,发现这样的小错误不乏其例。例如,三报均载该器物系在“宁乡黄村”发现,然而查遍宁乡历史档案,没有发现所谓“黄村”之地,只有可能是通稿中误将“黄材”写作“黄村”。上个世纪三十年代,国难当头,信息不通、交通不便,报社核对稿件内容确实不易,出现小错误也在所难免。

既然是通稿有误,无非是错个把字,在“五十一”三个字中,错两个甚至三个字的可能性不大。如此说来,错的只可能是“五”字。而器身与大小六块器盖碎片总重肯定在八十二斤以上,所以,通稿中“五十一斤”,只有可能是“九十一斤”。那么,除去器身重量,器盖大小六块碎片共重约二十二斤。加上姜景舒保留的的两块残片,器盖总重将近二十三斤。

综上所述,长沙民国报纸中,1938年宁乡黄材出土的所谓“周代古鼎”是四羊方尊。四羊方尊除现藏国家博物馆的器身外,还有一器盖,盖重将近二十三斤。

[1][6][7]国宝档案·青铜器案[M].北京:中国民主法制出版社,2009.

[2]高至喜.湖南宁乡黄材发现商代铜器和遗址[J].考古,1963,(12).

[3][4][5]还留了块残片在湖南 四羊方尊半世传奇揭秘[N].长沙晚报,2007-03-20.

[8]施劲松.长江流域青铜器研究[M].北京:文物出版社,2003.

[9]高至喜.“商文化不过长江”辨——从考古发现看湖南的商代文化[J].求索,1981,(2).