桐城市近55年来雷暴气候特征分析及雷电灾害的防护

2014-12-28蔡冬梅安徽省桐城市气象局安徽桐城231410

蔡冬梅,秦 伟 (安徽省桐城市气象局,安徽桐城231410)

雷暴是一种剧烈的天气过程,是大气中伴有雷声的放电现象,常发生在大气层结极不稳定、天空有积雨云存在的天气条件下,出现时常伴有大风、暴雨、冰雹、龙卷等灾害性天气。雷电灾害是一种有着巨大危害性的气象灾害,被“联合国国际减灾十年委员会”列为“最严重的十种自然灾害之一”[1]。

桐城市位于安徽省中部偏西南、长江北岸、大别山东麓,地势自西北向东南,山地、丘陵、平原依次呈阶梯分布,属亚热带季风湿润气候带,同时受西风带和东风带天气系统的双重影响,雷暴天气频繁出现。由于雷电产生于雷暴天气,是雷暴天气最基本的特征,因此,雷暴天气的活动规律在一定程度上反映了雷电天气的活动规律。研究雷暴活动规律、气候特征自然成为防雷减灾的需要[2]。笔者现以桐城市气象站1967~2011年雷暴观测资料为依据,对近55年该市的雷暴进行分析,总结该市雷暴的规律和特征,为桐城市的防雷减灾工作提供依据,降低雷暴灾害造成的损失。

1 资料与方法

1.1 资料来源 桐城市气象站属于国家基准站,1956年建站至今观测场探测环境保护完好,所记录气象资料具有代表性、准确性和连续性。雷暴资料来源于1957~2011年经审核过的历年地面气象观测资料。

1.2 雷暴日的统计方法 按世界气象组织的定义,在某站听到有雷声的1个观测日叫作雷暴日。在气象学中,常用雷暴日的多少来反映雷电活动的强度。一个雷暴日就是当天发生过雷响,不论有多少次,只要发生就计一日。年平均雷暴日可以表征某个地方雷电活动的频繁程度。根据雷电活动的频度和雷害的严重程度,我国把年平均雷暴日数T>90的地区叫做强雷区,T≥40的地区为多雷区,15≤T≤40的地区为中雷区,T≤15的地区为少雷区[3]。

1.3 分析方法 采用了常用的统计学方法,主要计算了雷暴日数、年平均雷暴日以及雷暴的年际变化、季变化、月变化和雷暴的气候倾向率等。

2 雷暴的气候特征

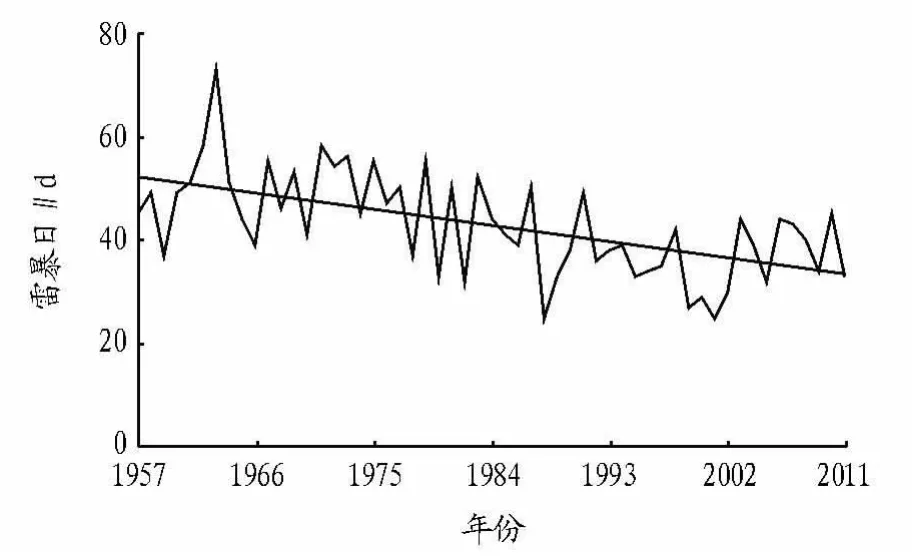

2.1 雷暴的年际变化 根据1967~2011年桐城雷暴观测资料统计表明,55年桐城市雷暴总日数为2 356 d,年平均雷暴日42.8 d,按照国内有关标准,桐城市属于多雷区,桐城市年雷暴日数在25~73 d。选取桐城55年的雷暴日资料,计算年均雷暴日数的趋势定量变化一元线性方程,得出y=-0.351 0x+52.665,气候倾向率为 -3.51 d/10a,表明 1967年来桐城市年均雷暴日总体呈下降趋势,减少速率为3.51 d/10a,图1也较好地说明了这一点,从图中还可以看出55年来桐城市雷暴日数波动起伏明显,最多年出现在1963年,为73 d;最少年出现在1988和2001年,为25 d。雷暴日数最多年与最少年相差48 d。

图1 1967~2011年桐城市雷暴日年变化

2.2 雷暴的年代际变化 经统计,桐城市20世纪60年代雷暴最多,平均为51.9 d,80%的年份雷暴日数大于55年平均值;70年代略有减少,平均为49.8 d,从80年代起期间虽有波动,但总体呈现减少趋势,80年代、90年代和21世纪以来的平均雷暴日数分别为 39.9、37.1、36.0 d。这与有关近 30年来我国大部分地区平均雷暴频数在波动中减少的研究成果是一致的[4]。

2.3 雷暴的季节变化 统计表明,桐城55年春季(3~5月)雷暴总日数为594 d,出现频率为25.2%;夏季(6~8月)是桐城雷暴的高发期,55年夏季雷暴总日数为1 504 d,出现频率高达63.8%;秋季(9~11月)桐城雷暴日数呈逐月减少态势,55年秋季雷暴总日数为202 d,出现频率为8.6%;冬季(12月~次年2月)桐城出现雷暴较少,55年冬季雷暴总日数仅为56 d,出现频率为2.4%。表明桐城雷暴的季节变化特征与大气环流的季节性突变及热力作用的季节变化基本一致。

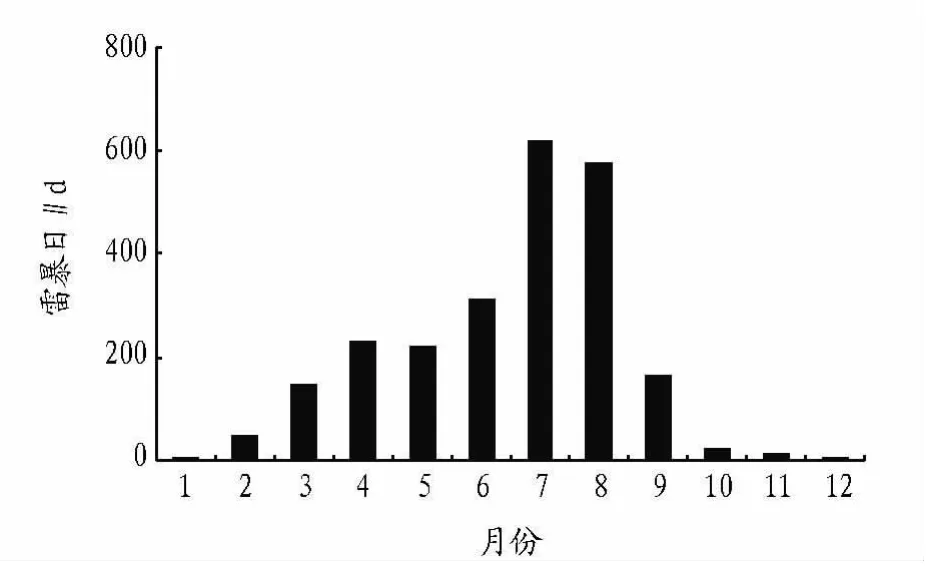

2.4 雷暴的月际变化 统计桐城逐月雷暴日数(图2)发现,7月为桐城雷暴发生的高峰期,累计出现619 d,其出现频率为26.4%,8月次之,累计出现574 d,出现频率为24.2%;1、12月为雷暴发生的低谷期,出现频率均为0.2%;从各月来看,桐城雷暴集中出现在全汛期(3~9月),共出现2 264 d,占全年雷暴日数的96.1%;从3月起,雷暴日逐渐增加,这与安徽省从3月份开始增温有关,进入春季雨水增多,月雷暴日也在上升;6、7月雷暴日逐月趋于近直线倾斜上升;7月份地面辐射增温快,空气中水汽含量最充足,而温暖潮湿的上升气流是产生雷暴的必要条件,所以雷暴现象明显增多,达到峰值;8月略有回落,9月以后迅速减小。

图2 1967~2011年桐城市雷暴日的月际变化

3 雷电灾害的防护

雷电灾害具体来说就是带电的雷云对地面目标冲击放电,造成建筑物、场所、电力、电信、电子等设备的破坏,或发生人身伤亡,或发生火灾等危害,分为直击雷、侧击雷、雷电波侵入和雷电跨步电压等。要减少雷电灾害,需要从其本质上入手,通过对其形成机制、诱发因素的分析,进而提出相应的防护措施。目前来说,对于雷电灾害的防护,则应该做到以下几点[5]。

3.1 直击雷的防护 直击雷就是雷电直接击打在物体上,并通过电效应、热效应和机械力作用等造成巨大的灾害。可以说,直击雷是雷电灾害的主要形式,从它形成机制和诱发因素上来看,就是云层和物体间的猛烈放电现象。因此,直击雷的防护可以采用避雷针、避雷网以及地网相配合的整体避雷体系,未来还要向等离子防雷发展。

3.2 侧击雷的防护 侧击雷就是雷电从侧面击打在物体上,与直击雷相比,近年来侧击雷发生的概率呈上升趋势,这也与城市的下垫面等要素有关。近年来,侧击雷的发生越来越多了,因此,对于侧击雷的防护主要是均压环的应用,要使均压环发挥作用,就要严格按照标准来进行,对于均压环的材料、规格、敷设方式、数量、连接等方面均要严格把关。

3.3 雷电波侵入的防护 雷电波侵入就是雷电波可以沿着金属管道或线路进入室内,从而造成危害。现在很多建筑物均有外管道或线路接入,可以说这是不可避免的,那么,对于雷电波侵入的防护就显得尤其重要了。因此,对于雷电波侵入的防护主要集中在接入的管道和线路上。在电源的输入和输出端都要安装电涌保护器,同时为了保护信号的正常传输,还应该在两端安装信号防雷器,同时对于管线还应设置屏蔽,以最大限度地减少雷电波的侵入危害。

3.4 雷电跨步电压的防护 雷电跨步电压就是雷击大地后,大量的电流在地面扩散,从而使周围地面上分布着不同的电位,在中心点附近的两点间存在着很大的电压差,这两点间的电压就叫跨步电压。如果人的两腿分别踩在这两点上,将会造成很大的电位差,将会产生强电流通过人体,造成危害。因此,跨步电压的防护就是在雷雨天气尽量远离有可能遭受雷击的金属物体,如果在野外则要停止行走,并拢双腿并蹲下护住头部。

4 小结

(1)桐城属多雷区,年均雷暴日42.8 d,年雷暴日数在25~73 d。

(2)近55年桐城雷暴日年际变化幅度较大。最多年份比最少年份相差48 d,将近3倍。桐城年平均雷暴日数呈现出3.51 d/10a的减少趋势。

(3)桐城的雷暴具有明显的季节性变化特点,夏季高发,尤以7月份雷暴日数为最多,冬季发生雷暴的概率最低,春季多于秋季。

(4)桐城雷电防护主要从直击雷、侧击雷、雷电波侵入和雷电跨步电压4个方面的防护着手,由于雷击灾害频发,一定要做好雷击灾害的防护,理论与实践相结合,既要符合防雷规范又要在实际中发挥防雷作用。

[1]黄小红,古名岸.吉安雷暴日统计及其特征分析[J].井冈山大学学报:自然科学版,2010(6):53 -56.

[2]纪晓玲,穆建华,周虎,等.45a来宁夏雷暴气候统计特征及趋势分析[J].中国沙漠,2009(4):744 -749.

[3]谢亚玲,钱家松,焦乘乘,等.1961-2010年平塘县雷暴活动的变化特征统计分析[J].贵州气象,2012(2):30-32.

[4]张敏锋,冯霞.我国雷暴天气的气候特征[J].热带气象学报,1998,14(2):156 -162.

[5]机械工业部设计研究院.建筑物防雷设计规范(GB 50057-94 2000版)[S].北京:中国标准出版社,1994.