民国时期武汉棉纺织企业资金积累和分配探析

2014-12-22刘岩岩朱丽霞

刘岩岩,朱丽霞

民国时期武汉棉纺织企业资金积累和分配探析

刘岩岩1,朱丽霞2

(1. 贵州财经大学 贵州社会建设研究院,贵州 贵阳 550025;2. 武汉纺织大学 马克思主义学院,湖北 武汉 430072)

民国时期的武汉民营棉纺织企业受商业经营模式的影响,在资金积累和分配问题上总是出现各种偏差,要么是一味地满足股东利益需要的分配,要么是不考虑企业自身实力的盲目扩大再生产,毫不注意企业基础的稳固与设备的安全。此种问题在1920-1930年代尤甚,以至于在运营过程中,经常出现资金周转困难的情况。当时武汉主要的几家大型纱厂对待盈余的不同分配方式,反映出其经营理念的差异,对日后的走势也产生了深远的影响,同时对于今天国内民营企业在处理相关问题上也有借鉴意义。

1920-1930年代;武汉棉纺织企业;资金积累;资金分配

马克思认为,“把剩余价值当做资本使用,或者说,把剩余价值再转化为资本,叫做资本积累”[1],“积累就是资本以不断扩大的规模进行的再生产”[1]。企业的积累和消费是相辅相成的,有积累就必须有消费。“利润的积累和分配,在一个比较长的过程中是统一的,这一点对一切投资于企业的人并不难理解;但在比较短的时间内,二者却是有矛盾的。”[2]这种问题在民国时期国内民营企业中普遍存在,而1920-30年代武汉棉纺织企业尤为突出。但是相关研究仅散见于一些企业史研究和区域史研究中,如苏云峰《中国现代化的区域研究1860-1916——湖北省》(台湾近代史研究所1981年版);皮明庥《近代武汉城市史》(中国社会科学出版社1993年版)等,受文章体例和研究旨趣得影响,对资本积累和分配问题关注不够,本文以武汉档案馆未刊档案为基础,着重对这一问题进行探讨,以期能够对当今棉纺织业的发展有所裨益。

一、棉纺织企业中的官利制度

近代中国股份制企业中,广泛存在着一种与西方股份制企业截然不同的分配方式,即官利制度。

官利制度是民国时期工矿企业财经制度中的一种收益分配方式,又称为官息、正息、股息等,它是股份制企业对股东本金按照额定的利率按期支付的息额。在西方企业里,股东购买了企业股票分配的股息,应由该年企业利润多少决定,若企业盈利多股东分得股息就多,反之则减少。但中国的官利制度则对这种浮动性的股息分配法进行了改动,规定“不管是谁,只要购买了企业的股票成为股东,就享有从该企业获取固定利率——官利的权利,而不管该企业的经营状况如何”[3]。即使在工厂筹备期间尚未开工时,但只要股东交付了股金,就可以提取官利,这样就造成企业经常“以股本给官利”,甚至“借本已给官利”[4],以至于出现“不论企业盈亏,按照规定息率根据各投资人对企业所提供资本额的大小,在年终时发给每一个股东,作为对股东的投资报酬,投资多,拿的官利也就多。”[5]

股息制度的存在有其必然性,以武汉地区为例,当地商业资本盛行,金融市场上高利贷资本占主导地位,即便是钱庄和银行等金融机构存放款利率也居高不下,1910年汉口金融机关的放款利率是9.6%,到了1933年,武汉纱厂向银行借款利率仍然是最高为12%,最低为8%,“可以说当时投资家心目中是将经营纱厂和投放高利贷等量齐观:即是以母钱生子钱,根本无所谓纱厂。”[6]所以,在这种高利息的金融市场里,如果不对投资人诱之以利,很难想象他们会甘心情愿把资金投在陌生的工业领域。

官利制度在国内企业里普遍存在,虽然它可以帮助企业在初始阶段迅速筹集到所需资金,但对企业日后发展的羁绊也是很严重的。著名棉纺织企业家张謇结合自身办厂实践,曾深刻地披露了官利制度的弊端,“未开车前,专事工程,无从取利,即以股本给官利。自甲辰至丁末三月初,共付官利九万一千四百七十余两。开办费所谓九万六千五百四十余两,非纯费也,官利居多数也。开车以后,虽始营业,实则失利,乃借本以给官利。计自丁末三月初五至戊申年终,又付官利十二万三千七百九十余两。而两届之亏,十二万零五百五十余两,非真亏也,官利占多数也。凡始至今,股东官利,未损一毫,递迟发息,则又利上加利。”[4]

股息制度虽然可以吸引商业资本投资工业,但其本质仍属于“近代中国高利贷资本市场条件下的派生物”[7],因各企业的具体情况不同,在分配股息时,会有不同的施行方案。武汉地区的裕华纱厂也是使用官利制募集资本,但在发放股息时,则坚持与企业的经营状况挂钩,如果企业没有盈利,就少发或者不发股息。据1934年7月20日的裕华董事会记录:“今年营业不景气,自2月份起,每月亏折数万(元),……本公司总计蚀本约15万元之谱,应提存单息金已经提取,剩余官息因尚有刷帐如华兴里,华安轮船除净,只有几万元,经与荣老(徐荣廷)、松翁(张松樵)商酌,拟将债息(即存单息)照发,官息除刷帐外,剩余之数,即拨入折旧项下,以固厂基”[8]。由此不难看出,1934年由于裕华有所亏损,所以将官息存入公司旧账下,以此来壮大公司实力。同一时期武汉其它棉纺织企业在经营时则死守官利分配制度,一味照顾股东的利益,宁可借债也要发放股息,与之相比,裕华公司就务实的多,懂得在经营时有所为有所不为,善于处理积累和消费之间的关系。

武汉地区的震寰纱厂没有摆脱这一制度的束缚,规定官利年息一分,并且不管企业每年盈利与否,一概执行,据震寰纺织有限公司第七届报告书记载,“……因工资继续加大,生产减少,营业仍无起色,加以两次工潮,无形之损耗与有形之借款约计银二十万两,而各项捐款借款为数又甚巨,总计损失15万两以上。本届股息原不能发,而股东血本攸关又不能不兼筹并顾,爰为挹彼注此之计,勉将本届股息全发并补发第四届股息半数以副股东缺望……”[9]。不从企业的经营状况出发,只顾满足股东暂时利益盲目分配股息的做法,只能加速掏空震寰纱厂原本就不宽裕的资本积累。

二、自有资本的积累

与震寰纱厂相比,同时期武汉的裕华纱厂则在自有资本的积累方面,形成了一套相对成熟的机制。该厂创立的时间,恰逢北洋军阀混战,国内局势动荡不已。处在纷繁复杂的环境下,企业尤其注重自有资本的积累,以此来抵御随时出现的各种天灾人祸。裕华纱厂在发展过程中除了不断吸纳资金外,并且采取了以夯实企业自有资本为目标的“肥底子”方法,尤其注重自有资本的积累,“如公积金每年均按公司章程提足,一般多赚还要多提若干。计算成本时,提高花价;计算库存时,则降低花价,以减少账面利润”[10]。

自有资本包含股本、公积金、保险和各种准备,裕华纱厂努力增加企业的自有资本,尤其注重对保险金的提存和折旧的补充。由于企业的厂房、机器设备、货栈等不变资本成本极高,为了长远发展和应对可能出现的风险和损害,西方发达工业国家和上海等国内沿海地区的大型企业早已形成投保的习惯。对此,裕华纱厂亦深有体会,但是因为“保额过大,保费匪轻。兹值生意艰难之会,每年出此巨款,殊觉难舍。故自开办以来,除最危险之处酌保小数外,其厂房、机器、货栈均未照保”[11]。由于受制于财力的不足,裕华纱厂只能每月从营业盈余中提存小额资金作为自保,但是数量有限,倘若企业遭遇风险,只能是杯水车薪、无济于事。1920年代的中国政治风云变幻无常,时局异常动荡,自然灾害也是层数不穷,鉴于随时可能到来的危机,1926年9月28日,董事长苏汰余在裕华股东会上提出要加大企业的保险额度,“拟于按月再提5000两,作为保险基金,积之既久,数目自巨,设遇火灾患,即以此款作赔,如能永久安全,保款仍属股东。”[11]如此一来,裕华公司抵御风险的能力就大大增加,企业的发展也更有保障。

折旧基金是用来补偿固定资本磨损的基金,属于积累基金的一部分,它对企业的发展起到至关重要的作用,因为“固定资本中相当大的一部分,由于它们的性质,不可能一部分一部分地进行再生产。此外,在再生产一部分一部分地进行,使已经损坏的部分在较短时间内换新的地方,在这种补偿能够实行之前,必须根据生产部门的特殊性质,事先积累一笔或大或小的货币”[12]。纺织机器的寿命一般是20到30年,对固定资产的折旧影响到企业的扩大再生产和长远发展。在对待折旧问题上,裕华纱厂认为“如果折旧过少,则公司根底不厚,将来机器朽坏,不无危险。”[11]由于裕华公司债的发行,“每月盈余项下提存(公司债)基金2万两”,导致由于分配的盈余减少,进而影响到用于折旧的基金。为了保障企业的折旧费用,裕华董事会“拟于原有折旧之外,每月再提银5000两,拨入折旧户内。按月生息,以保公司根本。”[11]折旧基金的提存,反映出裕华纱厂发展具有长远战略眼光,不但使企业的资金运转更为稳定,对加速企业的扩大再生产也是效果显著。

没有发给股东的利息,裕华公司也不是存起来留作私用,而是用于公司的长远建设。1935年7月20日,苏汰余在裕华董事会上报告:“以一年(1934年7月—1935年6月)总结,除存单息洋18万元已提存外,官息结余只剩8万余元。除应将一年中添置零件约洋2万余元支销外,下余结存6万余元,拟移作重筑高墙,以为防水之用,此为本厂安全起见,尚望各董事一致赞成也。所有结余官息,既已定有用途,官息自属无款发放。”[13]由此可知,该年之所以未给股东发放官息,皆因为这笔款项用于公司的防洪建设。武汉久为长江水患困扰,1931年的百年不遇的大水更是使棉纺织业损失惨重,裕华公司从长远发展考虑,加固厂房的防洪建设而动用股东应得的官息,自然也能得到他们的理解,毕竟股东的利益是和公司的发展休戚相关的。除了严格控制股息的发放外,裕华公司把开设在各地分庄的盈余也不列入分配的范畴,例如当时设在重庆的分庄在30年代初期获利颇丰,但裕华公司却没有把这些盈余分给股东,“因为本公司有不少刷帐及生财汽轮之应行刷出者”[13],这样裕华公司又多了一笔可以积累的收益。

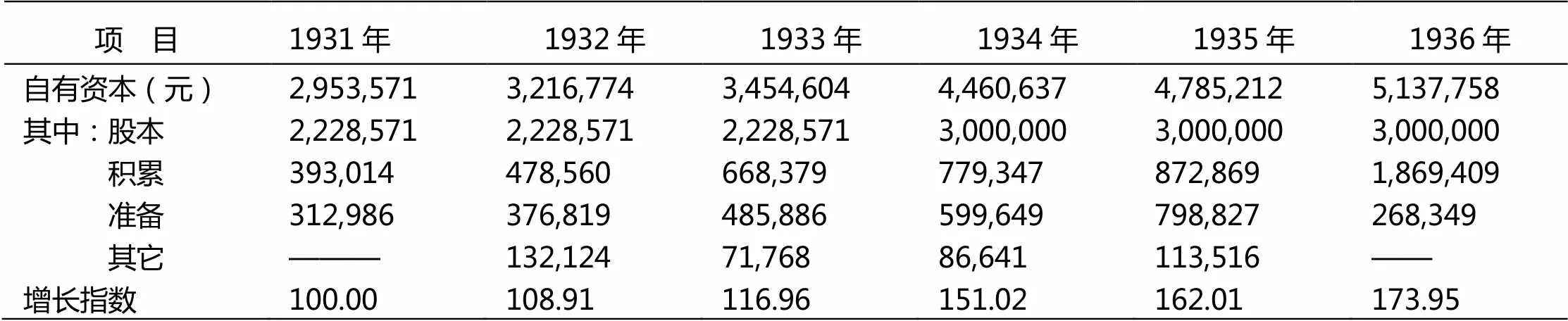

由于采取了上述积累资金的办法,裕华公司资金较为充裕,裕华纱厂资金积累数字有多少,学界从不同的角度对其进行了考察。刘佛丁先生认为,“从1922年至1937年,裕大华共计盈利1901万元,而企业资本家通过自办保险公司、折旧生息以及隐藏利润、减少分配等手段尽量扩大积累,十余年间企业积累达332万元,占盈利总额的17.4%。”[14]《裕大华纺织资本集团史料》编辑组根据裕华公司历年《营业报告书》的数字,统计出裕华纱厂从1922年创建到1936年共积累资本213万余元(见表1),数据明显小于刘佛丁先生的332万元。其中原因包括《裕大华纺织资本集团史料》编辑组所得出的数字并没有把1928年裕华发行公司债时从公积和保险中抽走的514,897元,以及所统计的年份截止到1936年,比刘佛丁先生的1937年少了一年。

表1 1922-1936年裕华纱厂资本积累速度统计表

资料来源:《裕大华纺织资本集团史料》编辑组:《裕大华纺织资本集团史料》,湖北人民出版社,1984年,第248页,有改动。

注:①根据《营业报告书》整理。②原资料金额单位,1932年为银两,按0.7元折成元。③积累包括公积、保险准备金和他们的利息。其中保险金到1936年全部合并公积。④1928年裕华发行公司债时,从公积保险中抽走514,897元,转作“公司债基金”。

裕华公司的自有资本包括股本、历年积累的公积金、折旧、保险基金、刷帐准备以及设在其它地方的分庄盈余和盈余滚存。从1931年开始,公司的自有资本呈递进式增长(见表2)。以1934年为标志,在此之前的股本处于一个水平线,而从此年开始,股本有了小幅度的提升,并连续三年保持不变。准备金和其它的资金增长水平也相对有限,真正大幅度增长的是公司的积累,从1931年的39万元余元增长到1936年的近187万,增加了近4倍。公司积累资金的递进式增长保证了自有资本增长的速度,反应了裕华公司稳健的经营风格,进而决定其资金准备较为充裕,为其技术的改造、机器的引进、以及员工福利的改善都打下了良好的基础。

表2 1931-1936年裕华公司自有资本组成与增长速度统计

资料来源:《裕大华纺织资本集团史料》编辑组:《裕大华纺织资本集团史料》,1984年,湖北人民出版社,第247页,有改动。

注:①根据裕华公司资产负债表整理。②原资料1932年前金额单位为银两,按0.7比例折成元。③“准备”内包括自备保险和刷帐准备。④“其它”内包括分庄盈余和盈余滚存。

不论是提存保险金,还是增加折旧,裕华纱厂的出发点都是增加企业自有资本,通过加大企业积累力度,以稳固企业根基,从而得以更快更好地发展。

三、积累与扩大再生产

从裕华纱厂较为成功的经营模式可以看出,企业通过扩大积累从而逐步提高自身实力,实现规模化经营,可以提高市场的占有率和竞争力,并进而带来更多的经济效益。从资金的积累到扩大规模需要一个过程,工厂扩充时机的选择也要经过科学的计划和论证。所以扩大规模的发展模式并不是适用于所用企业,武汉地区的第一纱厂和震寰纱厂就因不切实际的扩大规模而进一步滑向衰退的深渊。

第一纱厂在开工最初两年内的盈利,刺激了其进一步的发展欲望。很多股东都是武汉本地商人,对利润的不断追逐促使他们想进一步扩大工厂的规模。1922年第一纱厂召开股东大会,“一面收足股本银币三百万元,一面将一九一九至一九二二年所获得的纯益红利计银币一百二十万元全部扩充股本”[15]。利用这笔资金,第一纱厂在原有北厂的基础上,建成了南厂。工厂的扩大,需要更多的机器设备与之相配套,第一纱厂已无能力筹措到更多的资金,就以其全部固定资产做抵押,向安利英洋行贷款约白银200万两,并且再次委托该行代为订购纱锭等机器设备。[16]

第一纱厂的这次扩充行为,为其日后一连串的危机埋下了隐患。首先,第一纱厂只看到了眼前工厂盈利的暂时现象,却忽视了当时国内外的市场形势正在发生变化,南厂开工后,就遇到了严峻的形势,“国内纱布市场的有利形势,已在逐步的逆转。这时各资本主义国家,经过了战后数年的工业改组,商品生产扩大,互相竞争夺取国际市场”,“这时的第一纱厂,虽然是武汉唯一的大厂,因为产品滞销,价值跌落,资金不够周转,经济危机就一天一天多的加深了”[15]。第一纱厂的这次扩充,不但没有收到预期的盈利,反而背上了一个巨大的财政包袱。其次,由于中国机械工业的落后,工厂扩充后所需要的机器设备仍需要向西方国家购买。购买方式主要有两种,一是直接与外国厂商订购;或者委托在华洋行订购。[17]直接与国外厂家联系虽然可以避免洋行的欺诈和其它的剥削,但这种方式对于刚刚在国内工业舞台崭露头角、并且处于内地的武汉第一纱厂是不现实的,这样就只能委托在华洋行代理的形式。问题的关键在于安利英洋行在之前就曾欺诈过第一纱厂,第一纱厂在购买南厂机器设备时为什么仍然要有求与安利英呢?这是因为安利英洋行在1920年代基本垄断了武汉地区的机器进口业务,甚至汉阳兵工厂这样的官办大型企业都要依靠安利英为自己代理所需机器,同时期的民营企业在机器引进方面毫无任何经验,除此一家外,短时期内尚无更好的选择。第一纱厂南厂机器的订购,又一次受到安利英洋行的盘剥。英商知道第一纱厂不熟悉机器性能的,就偷梁换柱把美国制造的萨克洛威尔牌布机冒充为英国产布机运到工厂。这批美国造布机质量很差,完全不能用于生产。第一纱厂发现问题后随即向英商交涉。英商却百般狡辩,说工厂未按规定时间反映机器问题,他们不能解决,第一纱厂花费巨资购买的这批布机如废铁一般搁置在工厂仓库里,“结果既增加了工厂的保管费用,又积压了工厂的资金。”[18]第一纱厂建设南厂之初,资金就不甚充裕,但由于被最初几年的盈利所刺激,以为棉纱的平均利润可以一直保持在稳定的水平,幻想依靠未来的盈利来偿还修建厂房和购买机器的欠款,未曾料想扩建后的南厂,不仅未给工厂带来更多经济效益,反而逐年亏损,“在1921年起的三年内,累计亏损超过1000万元”[18]。

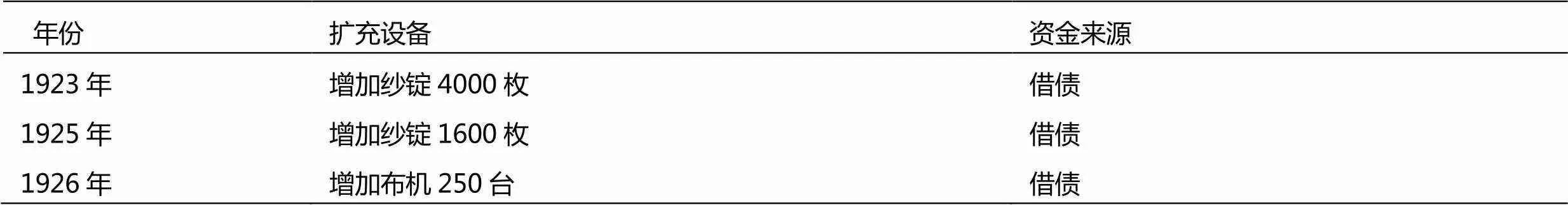

因为盲目扩充而导致负债累累、资金供给不足的还有震寰纱厂。震寰纱厂在筹建过程中就预算不足,从那时起,就打开了“借债”这个潘多拉魔盒。原本就先天不足的震寰纱厂在开工之初又遭遇到了棉纱布市场的萧条,企业规模较小,生产成本在同行业中居高不下,生存状况不容乐观。为了在市场上具有竞争力,震寰纱厂“决计增股,增设布厂,并借债扩充纱厂,企图通过扩充设备,增加生产,降低成本以求生存”[19](见表3)。

表3 1923-1926年震寰纱厂扩充情况表

资料来源:《震寰纺织股份有限公司历史资料》,申四档案114-1-175,武汉市档案馆藏。

震寰纱厂的此次增资扩充行为,非但没有使自己走上良性发展的路子,反而导致债台高筑,尤其是布厂更是增加了公司的亏损额,“至1926年,纱布两厂财产约值银两190万两以上,而股本银仅122万两,可见固定资本已负巨债,每年所需息金8万余量,再加上流通资本每年负债之息金约计银18万5千余两。”[5]

四、结论

受商业经营模式的影响,一向资本不甚宽裕的国内民族纱厂在企业的资金积累和消费问题上总是出现各种偏差,当时国内多数纱厂“开厂后若是赚了钱,不是分了,就是尽量增加锭子,全不注意基础的稳固与设备的完全。”[20]无论是一味地满足股东消费需要的分配,还是不考虑企业自身实力的盲目扩大再生产,这两种做法都反映出国内纱厂对积累的不重视,以至于在运营过程中,经常出现资金周转困难的情况。在盈余分配方面,武汉各纱厂采取了不同的做法,裕华纱厂采取稳健的措施,注重企业内部折旧、保险等基金的积累,严格控制企业的分配。其它几家纱厂则消费过多、积累不够,更关注的是盈余是何种方式分配到各股东手里,在扩大再生产时也流于盲目的“做大蛋糕”,很少考虑自身的承受能力。对待盈余的不同分配方式,反映出武汉各民营纱厂经营理念的差异,这深刻影响了它们日后的发展走势,同时对于今天国内民营企业在处理相关问题上也有借鉴意义。

[1] 马克思.资本论(第一卷)[M].北京:人民出版社,2004.668.671.

[2] 赵靖.中国经济管理思想史教程[M].北京:北京大学出版社,1993.505.

[3] 朱荫贵.引进与改革:近代中国企业官利制度分析[J].近代史研究,2001,(4):146.

[4] 张謇.大生崇明分厂十年事略[C]. 张謇全集(第三卷)[A].南京:江苏古籍出版社,1994.209.

[5] 震寰纺织股份有限公司历史资料.震寰档案114-1-75[Z].武汉市档案馆藏.

[6] 严中平.中国棉纺织史稿[M]. 北京:科学出版社,1955.243.

[7] 朱荫贵.中国近代股份制企业研究[M].上海:上海财经大学出版社,2008.111.

[8] 裕华董监常会.1934年7月20日,裕华档案109-1-312[Z].武汉市档案馆藏.

[9] 震寰纺织股份有限公司第七届报告书.1930年2月,震寰档案114-1-94[Z].武汉市档案馆藏.

[10]黄师让.裕大华企业四十年[C]. 中国人民政治协商会议全国委员会文史资料研究委员会编《文史资料选辑》第四十四辑[A].北京:文史资料出版社,1964.22.

[11]裕华纺织股份有限公司第六次股东会纪事录,1926年9月28日,裕华档案109-1-310[Z].武汉市档案馆藏.

[12]马克思.资本论(第二卷)[M].北京:人民出版社,2004.202.

[13]裕华董监常会,1934年7月20日,裕华档案109-1-312[Z].武汉市档案馆藏.

[14]刘佛丁.试论我国民族资本企业的资本积累问题[J].南开学报,1982, (2): 18.

[15]汉口第一纱厂历史概况,第一纱厂档案62-1-115[Z]. 武汉市档案馆藏.

[16]程子菊.回忆解放前的武昌第一纱厂[J].湖北文史,2007,(1):135-136.

[17]王玉英.中国近代棉纺织业的技术引进与企业发展[J].厦门科技,2003,(6):54.

[18]程子菊. 回忆解放前的武昌第一纱厂[J]. 湖北文史,2007,(1):136.

[19]刘寿生,刘梅生.震寰纱厂遭受帝国主义掠夺记[C]. 中国人民政治协商会议全国委员会文史资料研究委员会编. 文史资料选辑:第四十四辑[A].北京:文史资料出版社,1964.77-78.

[20]陈真,姚洛.中国近代工业史资料(第四辑)[M].上海:三联书店,1957.294.

Research on the Problems of Wuhan Textile Enterprise Capital Accumulation and Distribution in China

LIU Yan-yan1, ZHU Li-xia2

(1. Guizhou Research Institute of the Social Construction, Guizhou University of Finance And Economics, Guiyang Guizhou 550025, China; 2. Shool of Maxism, Wuhan Textile University, Wuhan Hubei 430073, China)

During the period when the Republic of Wuhan Private cotton textile enterprises were affected by the business model which always appeared all sorts of deviations in the accumulation and allocation of funds.They either met blindly the distribution of share holders,or expanded blindly without considering their own strengthen, never paid attention in stability and equipment completely. This kind of problem in the 1920s, was in particular, in the process of operation, which often was in capital difficult situation. Different modes of distribution in Wuhan major several large mills about surplus reflected the differences in their business philosophy were discusses, which would also influence on the future trend. It has the great significance to deal with same issues for today's domestic private enterprises.

1920-1930; Wuhan Textile Enterprises; Capital Accumulation; Allocation of Funds

刘岩岩(1983-),男,博士,副教授,研究方向:近代纺织史.

湖北省教育厅科学技术研究重点项目(D 20121712);贵州省2012年度社科规划自筹经费课题(12GZZC25).

K252

A

2095-414X(2014)02-0013-05