脑脊液置换联合地塞米松鞘内注射治疗蛛网膜下腔出血疗效分析

2014-12-16张孝良冯文清吴保鑫马正磊

张孝良 冯文清 吴保鑫 胡 颖 马正磊 陈 艳

(江苏省沛县人民医院神经内科 江苏沛县 221600)

蛛网膜下腔出血(subarachnoid hemorrhage,SAH)是指脑底部或脑表面血管破裂流入蛛网膜下腔引起相应临床症状的一种卒中,又称为原发性蛛网膜下腔出血[1],是神经科的急危重症,具有发病急、病情凶险、致残致死率高等特点。手术夹闭动脉瘤或介入栓塞动脉瘤是防止动脉瘤性SAH再出血的最好办法,但已出血造成的脑损害仍是该病治疗的难点。我院神经内科于2008年3月~2013年5月选取SAH患者90例为研究对象,对其中48例患者采用脑脊液置换联合地塞米松鞘内注射治疗,取得良好效果,脑血管痉挛、脑梗死、脑积水等并发症明显减少,报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取我院收治的蛛网膜下腔出血患90例,均符合中华医学会第4届全国脑血管病学术会议修订的诊断标准[2],并经头颅CT或腰穿证实为原发性蛛网膜下腔出血 。所有患者按照Hunt-Hess分级法均为Ⅰ~Ⅲ患者,均在72 h内发病入院,无心脑肾等脏器严重疾患,生命体征平稳。随机分为观察组48例,男26例,女22例,年龄42~67岁,平均54.3岁;对照组42例,男24例,女18例,年龄38~66岁 平均53.6岁。两组患者在年龄、性别、发病时间病程及病情严重程度等方面,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法 两组患者入院后均绝对卧床休息,给予适当脱水降颅压、调整血压、防止应激性溃疡;抗纤溶药物防止再出血,尼莫地平口服防治脑血管病痉挛、维持水电解质平衡及营养支持等常规治疗。观察组在常规治疗的基础上给予腰穿脑脊液置换术,术前头痛剧烈喷射性呕吐者可给予甘露醇快速静脉滴。穿刺成功后测颅内初压并留取5mL脑脊液送常规、生化等检查,然后缓慢注入生理盐水4mL,保留3~5min后再放出脑脊液5mL。注入生理盐水4mL,重复5~7次后测脑脊液终压,最后注入生理盐水4mL加地塞米松5mg,术毕拔出腰穿针。局部敷消毒纱布,去枕平卧4~6h,隔日置换1次,直到脑脊液外观基本正常,停止置换。一般置换5~7次。

1.3 观察指标 观察比较两组患者临床症状、体征消失时间,脑脊液血红蛋白(Hb)清除时间,并发症发生率及临床疗效等 。临床疗效评定标准[2]:①痊愈:头痛完全缓解,颈项强直(-),脑脊液检查完全正常,无脑积水、脑梗死、脑血管痉挛等并发症发生;②有效:头痛显著缓解,颈项稍抵抗,脑脊液检查接近正常;③无效:头痛、呕吐、颈项强直等临床表现,脑脊液检查均无改善或加重。

1.4 统计学处理 应用SPSS 17.0统计软件进行统计学处理,数据用均数±标准差()表示,组间计量资料比较采用t检验,计数资料比较采用χ2检验。P<0.05认为差异有统计学意义。

2 结果

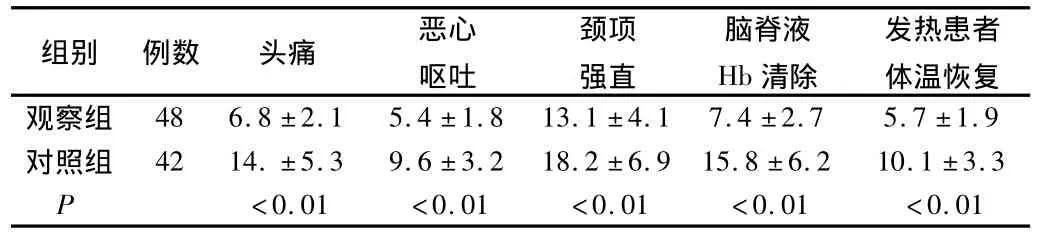

2.1 两组患者临床症状、体征消失时间及脑脊液、Hb清除时间比较 观察组患者头痛、颈项强直消失时间、发热患者体温恢复正常时间、脑脊液Hb清除时间均短于对照组,差异均有统计学意义(P<0.01),见表1。

表1 两组患者头痛、恶心呕吐、颈项强直消失时间、脑脊液Hb清除时间及发热患者体温恢复时间(d,±s)

表1 两组患者头痛、恶心呕吐、颈项强直消失时间、脑脊液Hb清除时间及发热患者体温恢复时间(d,±s)

发热患者体温恢复观察组组别 例数 头痛 恶心呕吐颈项强直脑脊液Hb清除<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 48 6.8±2.1 5.4±1.8 13.1±4.1 7.4±2.7 5.7±1.9对照组 42 14.±5.3 9.6±3.2 18.2±6.9 15.8±6.2 10.1±3.3 P

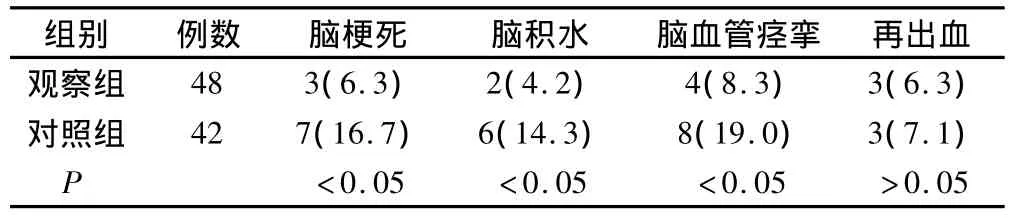

2.2 两组并发症发生率比较 观察组患者脑梗死、脑积水、脑血管痉挛发生率与对照组比较,差异均有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 两组并发症发生率比较[例(%)]

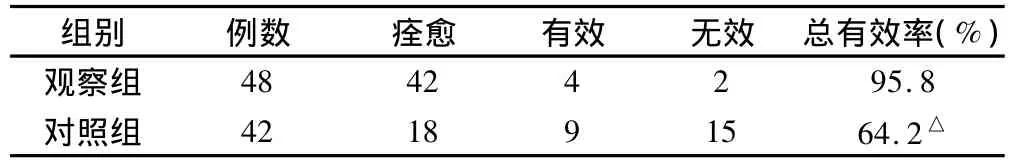

2.3 两组患者临床疗效比较 观察组总有效率(%)较对照组有效率(%)差异有显著性(P<0.01),见表3。

表3 两组患者临床疗效比较(例)

3 讨论

SAH是常见出血性脑血管病之一,起病急、症状重、病死率高。该病是各种原因病变血管破裂后,血液进入蛛网膜下腔,刺激脑膜引起脑膜刺激症,脑膜表现为无菌性炎症;在脑室和脑底凝固的血液可阻塞脑脊液循环通路、使其吸收和回流受阻,引起梗阻性脑积水或引起蛛网膜粘连;血细胞释放的血管活性物质可引起脑血管痉挛,严重者并发脑梗死;血液凝固刺激下丘脑可引起血糖升高、发热等内分泌和自主神经功能紊乱等[1]。颅内高压、脑血管痉挛、脑积水、蛛网膜粘连等并发症与出血部位有关外,与出血量基本呈正比,同时与血液在蛛网膜下腔存留的时间密切相关。蛛网膜下腔积血对血管壁的刺激以及氧合血红蛋白和血小板裂解释放的血管活性物质是引起脑血管痉挛的主要原因[3]。Pyne-Geit hman 等[4]研究显示,过度的氧化应激在SAH后的CVS中也起作用,凝血块在崩解时释放氧合血红蛋白,直接引起不同动物脑血管收缩,并释放大量自由基,催化脂质过氧化反应,造成脑血管收缩和结构的损伤。进入蛛网膜下腔的血液使得颅内压增高,红细胞和血小板的破坏释放出大量的去甲肾上腺素、5-羟色胺、前列腺素E2、儿茶酚胺等血管活性物质,使脑血管痉挛,造成脑实质的缺血缺氧,并加重脑水肿,诱发脑梗死[5];血液刺激引起无菌性脑膜炎,加上脑血管痉挛,引起剧烈头痛、呕吐;脑脊液中的血液可阻塞上矢状窦的蛛网膜颗粒造成交通性脑积水,致颅内压急剧增高;无菌性炎症可导致蛛网膜粘连,使脑脊液吸收障碍造成脑积水。

最大限度地清除血性脑脊液,成为防治SAH后颅内高压、脑血管痉挛、减少并发症及提高治愈率的关键。手术夹闭动脉瘤或介入栓塞动脉瘤是针对病因防止动脉瘤性SAH再出血的最好办法[1],但血管破裂出血造成的脑损害,单纯依靠脱水、降低颅内压和抗纤溶药物等内科传统治疗方法,由于不能及早清除蛛网膜下腔的积血,疗效差,症状缓解慢,易出现并发症和后遗症。脑脊液置换联合地塞米松鞘内注射直接针对积血,其目的是要尽快消除蛛网膜下腔的积血,解除由积血所引发的一系列症状。

在SAH发病早期采用脑脊液置换术联合地塞米松鞘内注射治疗方法,是针对SAH及其继发脑血管痉挛、脑积水的发病机制所采取的一种有效措施。通过腰穿脑脊液置换术可清除蛛网膜下腔积血、减轻血液对脑膜表面血管壁的机械刺激、减轻血细胞分解产物和炎症介质对脑干、下丘脑血管调节中枢的干扰,降低脑血管痉挛的发生率,同时可防止脑室铸型阻塞和蛛网膜颗粒闭塞,降低脑积水的发生率。Kwon等[6]研究发现 ,脑脊液引流能很好地预防脑血管痉挛,并且这种方法能很好地改善神经功能和预后。

鞘内注入地塞米松,可以对抗自由基、抗炎、减少渗出和减轻脑水肿;能拮抗各种缩血管物质如肾上腺素,抑制免疫反应;还能减少蛛网膜粘连及交通性脑积水的发生,抑制血管壁结构性变化,减轻和防止脑血管痉挛的发生[7]。

本研究结果显示,观察组患者头痛、颈项强直消失时间及脑脊液Hb清除时间、发热患者体温恢复正常时间均短于对照组,差异均有显著性。分析其原因可能是由于早期应用腰穿脑脊液置换术能尽快清除患者蛛网膜下腔残存血性脑脊液,降低了颅内高压,减少了血性分解产物对脑膜的刺激作用,从而有效减轻了患者临床症状及体征。SAH下丘脑功能紊乱导致发热,患者发热持续时间长,常规退热治疗措施效果欠佳。本研究显示针对SAH导致的发热,脑脊液置换联合地塞米松鞘内注射能够明显缩短发热持续时间,是一种特别有效的处理措施,在这方面,尤其值得在临床上应用推广。

有报道认为,脑脊液置换增加再出血,本研究显示观察组再出血率与对照组比较差异无统计学意义(P>0.05)。再出血主要是疾病变本身所致 ,如精神紧张、情绪波动、用力排便、剧烈咳嗽、坐起活动、血压过高为常见诱发因素[8]。穿刺放液速度过快也可使颅内压骤减致动脉瘤破裂出血,这方面可通过术前降低颅内压、控制放液速度予以预防。

总之,脑脊液置换联合鞘内注射地塞米松治疗蛛网膜下腔出血风险小、患者痛苦轻、医疗费用低、临床效果好,是一种治疗操作简单、安全,且能迅速缓解临床症状 ,减少并发症发生 ,降低致残率的可靠方法。

[1]吴 江.神经病学[M].北京:人民卫生出版社,2010.175-179

[2]全国第四届脑血管病学术会议.各类脑血管疾病诊断要点及临床功能缺损程度评分标准(1995)[J].中华神经科杂志,1996,29(6):379

[3]郭瑞友,毛永芹,于义英.蛛网膜下腔后脑血管痉挛的发病机制[J].国外医学:脑血管疾病分册,2004,12(3):219

[4]Pyne-Geithman GJ,Caudell DN,Prakash P,et al.Glutathione peroxidase and subarachnoid hemorrhage:Implications for the role of oxidative stress in cerebral vasospasm[J].Neurological Research,2009,31(2):195

[5]王向宇.蛛网膜下腔出血继发脑血管痉挛的机制新进展[J].国外医学:脑血管疾病分册,1994,3(2):1642

[6]Kwon OY,Kim YJ,Kim YJ,et al.Journal of Korean.The utility and benefits of external lumbar CSF drainage after endovascular coiling on aneurysmal subarachnoid hemorrhage[J].Neurosurgical Society,2008,43(6):281

[7]陈建山,顾伏平,王国喜,等.脑脊液置换并鞘内注射治疗创伤性蛛网膜下腔出血[J].总装备部医学学报,2007,9(1):15

[8]胡维铭,王维治.神经内科主治医师900问[M].北京:中国协和医科大学出版社,2007.622