基于TRIZ 理论的卓越工程师创新教育培养模式的研究*

2014-12-13蒯苏苏李新城陈寒松朱长顺

蒯苏苏,李新城,陈寒松,朱长顺,黄 舒

(1.江苏大学 机械工程学院,江苏 镇江 212013;2.江苏大学 工业中心,江苏 镇江 212013)

1 引言

“卓越工程师教育培养计划”旨在培养造就一大批创新能力强、适应经济社会发展需要的高质量工程技术人才,为国家走新型工业化发展道路、建设创新型国家和人才强国战略服务。本文在创新方法的最新理论研究前沿上,以创新教育为理念,通过对案例的分析,预测未来发展趋势,制定合适的战略,使学生在竞争中取得技术上的领先优势,成为名副其实的卓越工程师。

2 基于TRIZ 理论的新的理论教学、实验、实践性教学环节相融合的模块化教学模式

当前大学开设的机械原理及设计课程,主要涉及机构学、运动学、动力学的内容和理论;讲解机械零件、减速器详细设计的内容与方法;对产品创新实现规律涉及甚少。为解决学生创造力和创新思维培养的问题,本科阶段卓越工程师教育培养计划应以创新教育为理念,学习工艺知识,增强实践能力,提高综合素质,坚持以能力培养为核心的原则,突出特色,根据TRIZ 理论的冲突、进化和效应三模块[1],指导学生创造性的解决所遇到的发明问题[2],用100 个科学效应提高创新水平,具有理论深度和广度,76 个标准解法,启迪创新设计思维,设计软件辅助,提升创新设计效率,工程案例丰富,强化实际操作能力,形成一种新的理论教学、实验、实践教学环节相融合的模块化教学模式。

2.1 在教学中应用40 个发明原理

实践性教学包含了机器人技术公选课、创新课程、机械原理课程设计、机械设计课程设计、毕业设计等,目前已开设的创新课程有:①机电产品创意设计80 学时,2 学分;②产品数字化设计制造80 学时,2 学分;③机电模型搭建与控制80 学时,2 学分;④测控仪器、智能小车开发80 学时,2 学分。TRIZ理论机械创新设计工程训练教程,在我校认识实习、公选课和创新课程中普遍使用[3]。对于一个工程问题,当学生无法直接找到对应解时,可以先将此问题转换并表达为一个TRIZ 的问题。然后利用TRIZ体系中的理论和工具获得TRIZ 的通用解,最后将通用解转化为具体问题的特解,并在工程问题中加以实现,从而解决发明问题。

课程组老师在教学实践中,将产品创新的核心即产生新的工作原理过程具体化,并提出了规则、算法与发明原理指导学生在实践中创新。

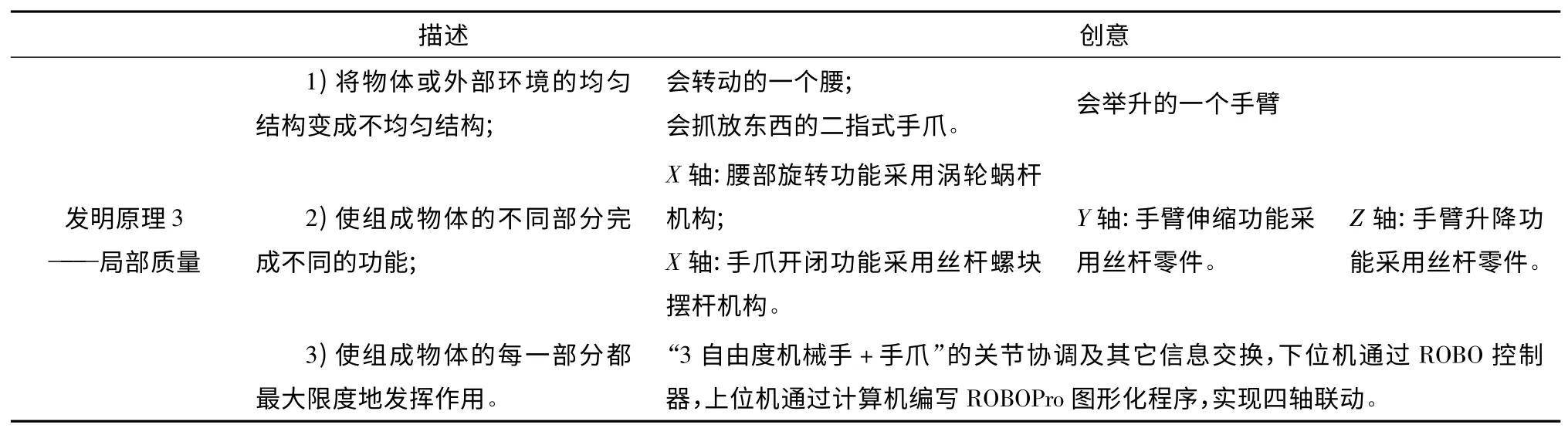

基于TRIZ 理论的慧鱼机器人创意设计公选课,在对机械类专业学生开课时,教师首先要培养学生的创意,通过对TRIZ 中40 个发明原理的讲解,布置学生动手搭建一个三自由度机械手,引导学生使用第3 个发明原理——局部质量,深刻认识局部质量含义的三层描述,表1 是通过对机械手需求功能分析,从发明原理中激发出的创意。

表1 三轴联动工业机器人的发明原理

为实现机械手堆垛的功能,通过直线轨迹、圆弧轨迹的分析,引用了电气机械技术,采用电子方式测量路经,由信号根据实际需要对控制对象进行编程,自动实行空间任意位置的定位,通过ROBOPro 图形化编程[4],控制运动轨迹,模型的演示最终实现机械手垂直或圆弧面堆垛。学生经过机器人技术公选课的学习,培养了创新能力。

2.2 TRIZ 中的S 曲线和进化定律在创新课程中的应用

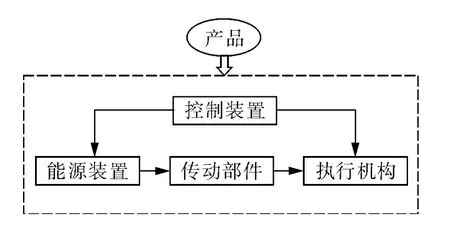

对非机类专业(医学检验、光信息等专业)学生开设创新课程,学生不仅要完成公选课的题目,还要增加探索机器人和仿生机器人的内容,例如六足行走机器人,它在TRIZ 进化模块的S 曲线中处于成长期,仿生技术可从结构上的进化模式与进化路线引导学生尽快发现新的核心技术,向理想解方向进化。根据TRIZ 中组成系统的完整性定律:一个完整系统必须由四部分组成:能源装置、传动部件、执行机构、控制装置,学生根据图1 的进化定律一,迅速有了自已的创意,设计的六足行走机器人的核心技术包括:能源装置采用直线电机、传动部件采用两组定轴轮系,每组轮系由5 个齿数为30 的齿轮啮合、执行机构的六只脚分别使用曲柄摇杆机构,模拟昆虫的行走方式“三步态”,就是其中三条腿(一侧的前、后腿和另一侧的中间腿)总是同时离地,接触地面的三条腿形成稳定的三角形结构。控制采用ROBO控制器、ROBOPro 图形化程序,根据需要控制脉冲信号,实现自动行走的姿态。

由于公选课、创新课程的学习,学生在课外实践中得到了理论在实践中应用的亲身经历,掌握了机械创新设计和开发新产品的基本方法,展示了自已的创新作品。

图1 技术系统组成

从机械、电气和计算机多学科交叉融合工程技术中,TRIZ 理论对学生进行了科技知识的启蒙,学生学到了仿生技术、传感技术、计算机技术以及机器人技术等,通过创造性思维训练提升了创造力,为卓越工程师必须具备的工程素质奠定了基础。

2.3 TRIZ 推荐的效应在毕业设计中的应用

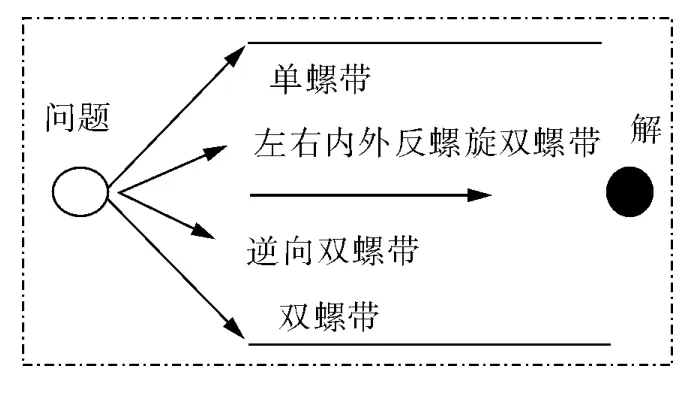

毕业设计(论文)是高校人才培养方案的重要组成部分,是培养学生综合运用专业知识、理论和技能,分析解决实际问题和养成初步科学研究能力的一个重要环节。以饲料业为例,对饲料混合均匀度的测量方法有很多,但尚无统一的标准[5],我国希望能在混合机法规成为“行业标准”之前,确定一种最佳测试方法。教师在指导模具专业学生毕业设计时,用TRIZ 中效应模块的单一效应模式实现需求功能,指导学生应用韦森堡效应传递切向、法向应力,由于搅拌混合物有爬杆效应,只需对已有单螺带、双螺带搅拌颗粒进行虚拟分析,寻找一种新型螺带,不必进行复杂机构的设计。学生正确的定义问题后,可沿着混合原理的方向去寻找理想解,见图2。借助Matlab/Pro-E 建立螺带物理模型,分析虚拟混合机不同优化方案的混合效果,优选出左右内外反螺旋双螺带方案逼近了理想解。根据理想解加强对一种、多种饲料混合均匀度测量准确度的监控。由于选题联系生产科研实际,以TRIZ 推荐效应设计的方案具有创新性,在准确的论点上进行分析论证,提高了综合运用能力和新产品设计能力。

图2 基于TRIZ 的解搜索策略示意图

3 建立和完善满足机械类专业“卓越计划”要求的考核与评价标准

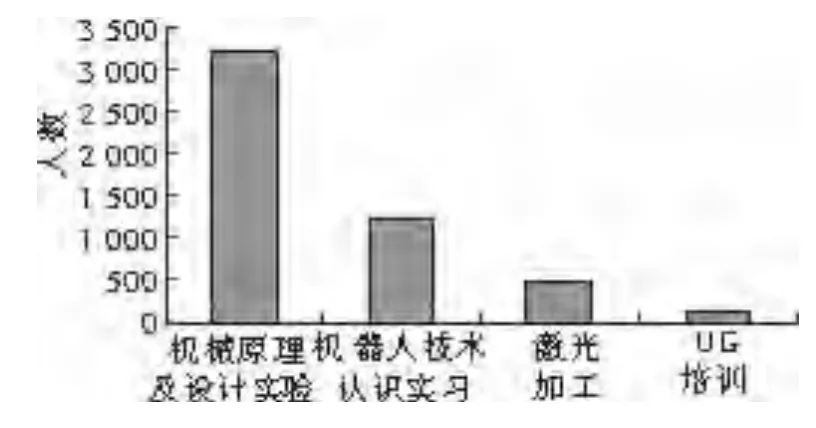

机械学科与其他学科的显著区别在于它的实践性、集成性和创新性[6]。但是机械学科分许多子学科,因为学生所学专业不同,所以对他们的要求侧重点也不同,图3 是我校近三年部分实验、实践性教学的统计图,其中对全校机械类、近机类、非机类专业必修的机械原理及设计实验有1 学分;对机械类学生进行UG 培训发放美国微软公司证书,作为数控技术、逆向工程的先期训练;对大学全专业大二的学生开设机器人技术的认识实习和公选课,作为学生参加全国大学生各类大赛的先期训练;对机械类、近机类学生开设的激光打标实践,使学生掌握TRIZ的第七条进化路线,“由宏观系统向微观系统进化”,了解激光加工解决对物体基本粒子状的精密加工,是先进制造技术的最新状态,正处于成长期。

图3 2011-2013 年江苏大学机械原理及设计实验、实践性教学统计

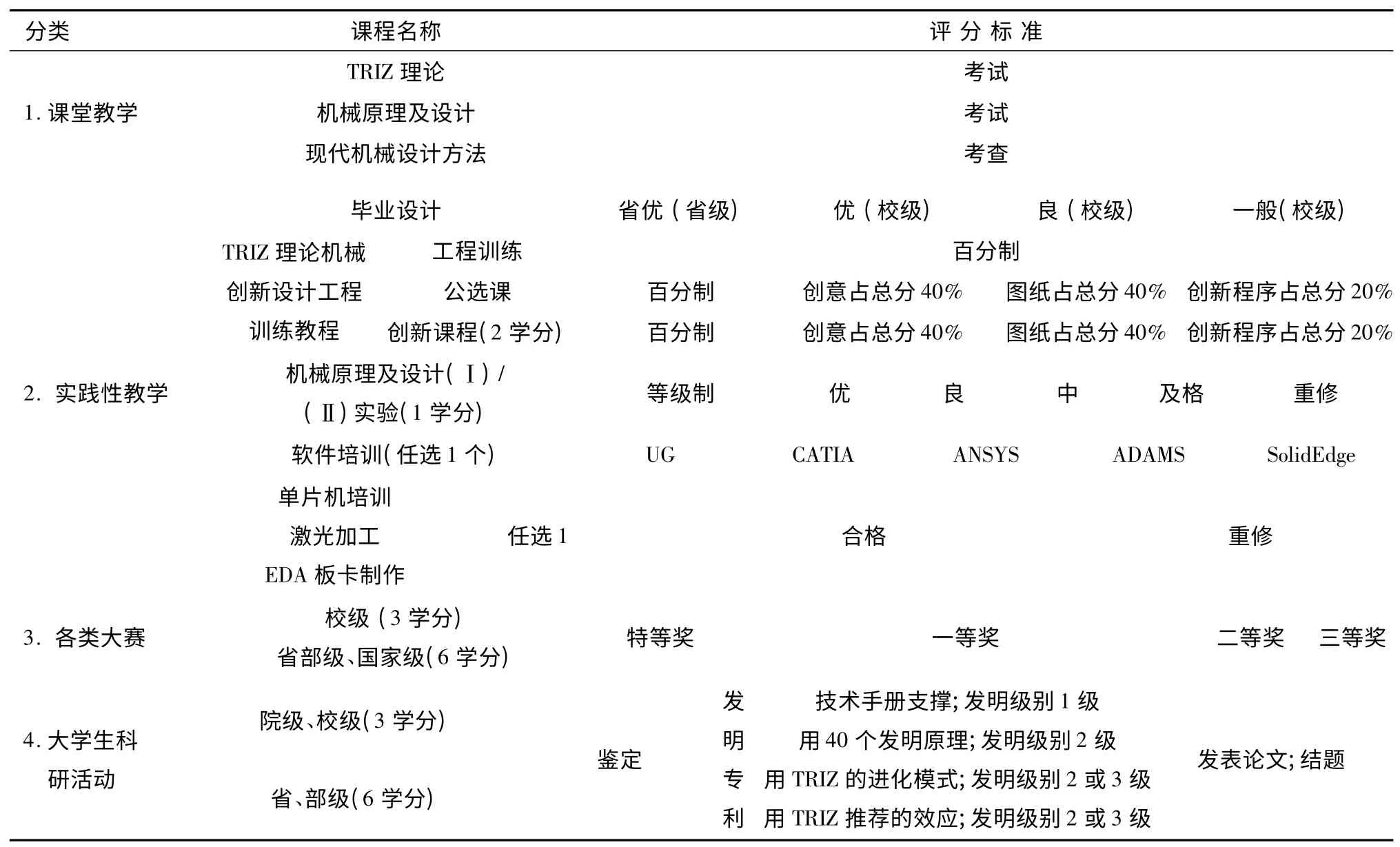

综合性大学培养卓越工程师要设立正确的评价体系,将学生在课内教学、课外实验、实践所获的学分、参加校级、省部级、国家级创新大赛并获奖,在毕业设计环节,开展大学生科研活动,将发表论文、申报专利等方面取得的成果、毕业设计论文作为满足“卓越计划”创新要求的主要考核与评价指标。表2是我校近三年实行TRIZ 理论教学现状评分标准。学生只要满足分类中的1、2、3 项或1、2、4 项,就可获得卓越工程师所需的创新学分,当学生通过三年校内学习和一年企业顶岗实习,修完本科学分,达到美国《华盛顿协议》提出的工程专业教育标准和工程师职业能力标准,学校应发放通过工程教育专业认证的资格证书。

TRIZ 理论作为大学机械类专业的必修课,在课堂教学中根据各个专业的培养目标,将TRIZ 方法的普及、软件应用和教学实践作为教学活动的切人点,在机械设计、机械原理、工程图学、现代机械设计方法等课程中,通过在传统课程设计内容上增加创新设计内容,而这些课程设计的实践课程采用UG、ADAMS、CATIA、SolidEdge、Solidworks、ANSYS 等软件培训、单片机培训、机器人培训等众多方式,培养学生在实践过程中正确对待技术系统中存在的冲突和发明问题,提出创新性解决方案,其知识级别达到2 级以上。同时TRIZ 作为创新工具,在机械CAD/CAM、逆向工程、数字化设计与制造、机械设计基础、机械工程基础、精密机械设计、机械制造基础、材料成形学等课程教学中,可以用一个原理或一个方法举出不同的工程实例,甚至相反的例子,使学生的思维更活跃。也可以在用传统方法分析一个案例后,利用TRIZ 理论或CAI 技术进行再分析,使学生的创新意识得到加强,同时在学习中申请获取较多的国家发明专利和实用新型专利。

表2 TRIZ 理论教学现状

4 结语

卓越工程师教育培养计划以创新教育为理念,课堂教学、实验教学和实践性教学三环节应根据各个专业的培养目标,形成新的理论教学、实验、实践教学环节相融合的模块化教学模式。TRIZ 理论机械创新设计为培养卓越工程师的必修课,慧鱼机器人创意设计公选课和创新课程则是工程方案实现的最佳载体,在机械设计、机械原理、工程图学、机械制造基础等核心课程中,通过在传统课程设计内容上增加创新设计内容,有效培养学生的工程实践能力和创新能力,同时在软件培训、企业顶岗实习与毕业设计中注重行业工程标准与创新,使学生成为具备实际工程背景的应用型创新人才。

[1]蒯苏苏,马履中.TRIZ 理论机械创新设计工程训练教程[M].北京:北京大学出版社,2011.

[2]憻润华.TRIZ 及应用——技术创新过程与方法[M].北京:高等教育出版社,2010.

[3]余江鸿.培养机械类工程人才创新能力的思考[J].中国科教创新导刊,2012(11):25.

[4]蒯苏苏,陈寒松,孙明权,等.慧鱼智能化立体旋转停车库的创新设计[J].机电工程技术,2013(8):81-85.

[5]朱 宏.新型卧式双螺带混合机设计[D].镇江:江苏大学,2012.

[6]沈豫浙,王成军,张 瑞.机械专业卓越工程师校企联合培养模式构建研究[J].技术与创新管理,2013(3):267-271,280.