标本离心时间及放置时间对凝血筛选检测的影响

2014-12-09王建琼蒋宏君

白 璐 王建琼 蒋宏君 付 辉 王 凡 朱 磊

云南省第一人民医院检验科,云南昆明 650034

活化部分凝血活酶时间(APTT)、凝血酶原时间(PT)、凝血酶时间(TT)和纤维蛋白原(Fib)统称为凝血四项,是目前临床上用于诊断和观察血栓形成、抗凝治疗的常用检测项目,可作为反映机体内外凝血机制功能异常的筛选实验,在出血性/血栓性疾病诊断、手术前准备、抗凝治疗监测等有重要作用,准确可靠的检测结果对临床诊断和治疗非常重要,但影响实验结果的因素较多,该研究从标本的离心时间和放置时间对凝血筛选检测的影响进行分析,现报道如下。

1 材料与方法

1.1 材料

1.1.1 仪器与试剂STA-R Evolution 全自动血凝分析仪及配套试剂(法国Stago)、109 mmol/L 枸橼酸钠真空抗凝管(武汉致远)、TDZ4A-WS 低速台式离心机(长沙湘仪)。

1.1.2 标本来自本院住院的无凝血功能异常史的普通患者50例。

1.2 方法

1.2.1 标本离心时间对实验结果的影响 用一次性枸橼酸钠1∶9

真空抗凝管平行采集3 组各50 例血液标本,以定量3 mL 至指定刻度,立即颠倒混匀,于3 000 r/min 速度下经5 min、8 min、10 min 3 种不同时间离心后,在相同条件下测定APTT、PT、TT、Fib 结果。离心10 min 组为对照组。所有标本抗凝比例准确、无溶血、无采血不畅及凝固标本。

1.2.2 标本放置时间的影响 用一次性枸橼酸钠1∶9 真空抗凝管平行采集4 组各50 例血液标本,其中一组立即测定即为对照组,另外3 组分别于室温条件下放置2 h、4 h 及6 h 后测定。

1.3 统计方法

采用SPSS17.0 统计软件处理实验结果,计量资料以均数±标准差(±s)表示,采用t 检验。

2 结果

2.1 离心时间对实验结果的影响

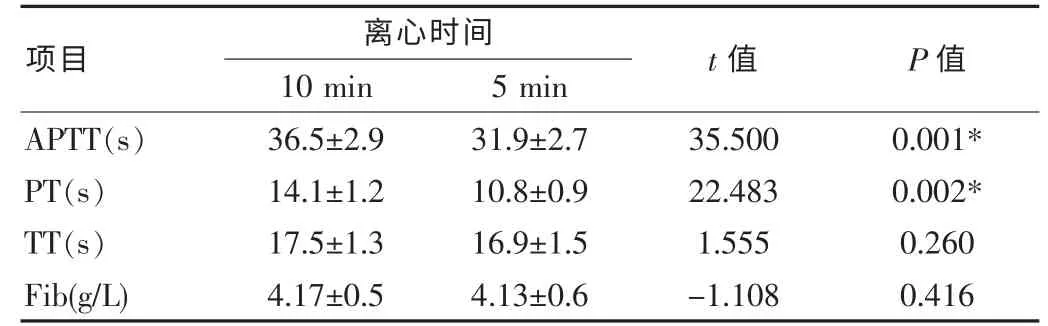

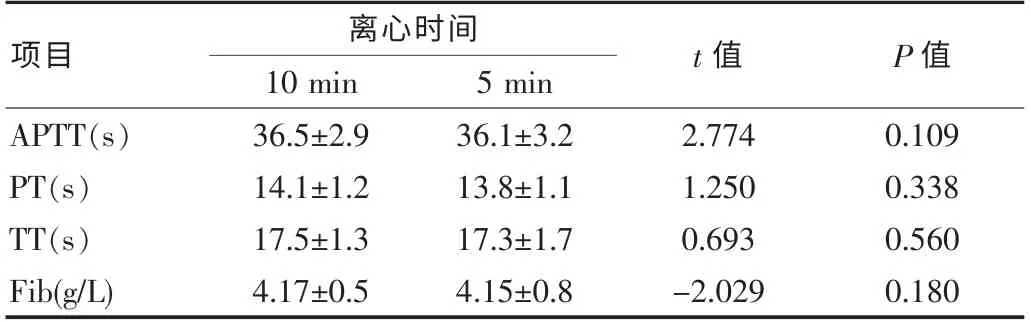

标本在3 000 r/min 离心速度经5 min、8 min、10 min 不同时间离心后,检测APTT、PT、TT、Fib。结果显示,以标本离心10 min作为对照组相比,标本离心5 min 时APTT、PT 明显缩短,与对照组相比差异有统计学意义(P<0.05),而TT、Fib 结果与对照组差异无统计学意义(P>0.05);当离心时间为8 min 时,四项检测结果均与对照组差异无统计学意义(P>0.05)。见表1、表2。

表1 标本离心时间对实验结果的影响[n=50,(±s)]

表1 标本离心时间对实验结果的影响[n=50,(±s)]

注:*P<0.05。

项目离心时间10 min5 min t 值P 值APTT(s)PT(s)TT(s)Fib(g/L)36.5±2.9 14.1±1.2 17.5±1.3 4.17±0.5 31.9±2.7 10.8±0.9 16.9±1.5 4.13±0.6 35.500 22.483 1.555-1.108 0.001*0.002*0.260 0.416

表2 标本离心时间对实验结果的影响[n=50,(±s)]

表2 标本离心时间对实验结果的影响[n=50,(±s)]

项目离心时间10 min5 min t 值P 值APTT(s)PT(s)TT(s)Fib(g/L)36.5±2.9 14.1±1.2 17.5±1.3 4.17±0.5 36.1±3.2 13.8±1.1 17.3±1.7 4.15±0.8 2.774 1.250 0.693-2.029 0.109 0.338 0.560 0.180

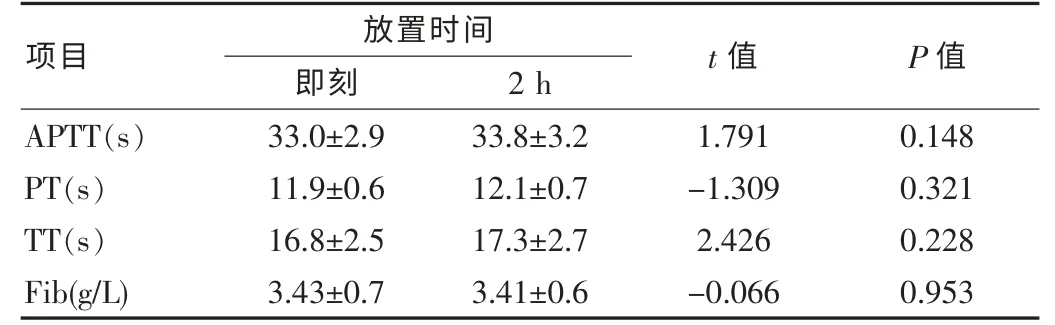

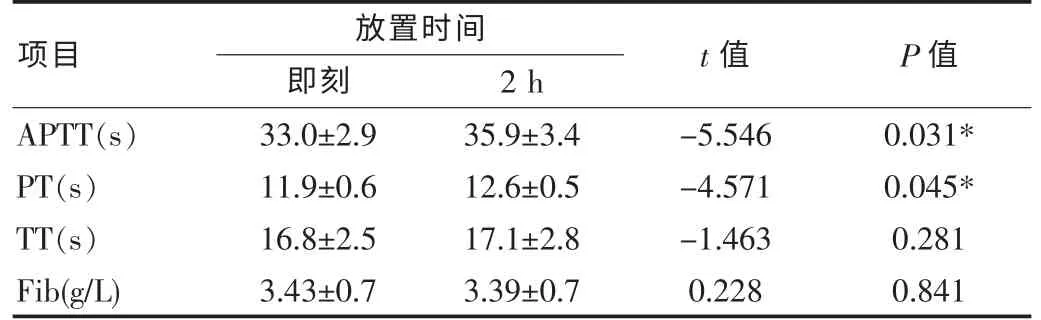

2.2 标本放置时间对实验结果的影响

检测结果显示,随着标本放置时间的延长,对凝血四项的检测结果有一定的影响。APTT 和PT 测定结果放置4 h、6 h 后与对照组相比差异有统计学意义(P<0.05)。见表3~5。

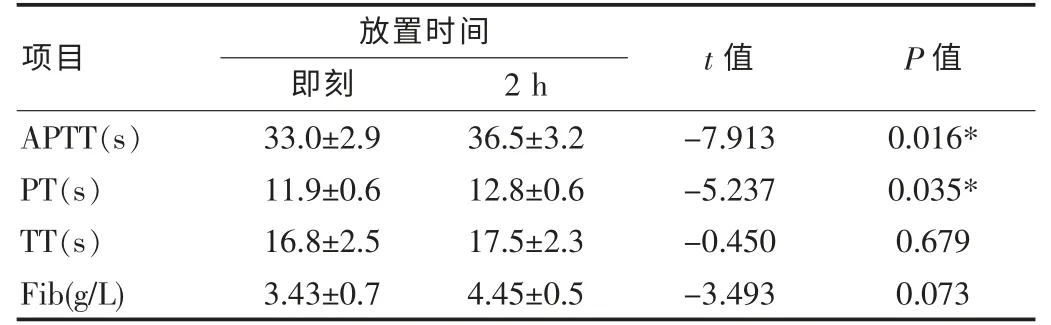

表3 标本放置时间对实验结果的影响[n=50,(±s)]

表3 标本放置时间对实验结果的影响[n=50,(±s)]

项目放置时间即刻2 h t 值P 值APTT(s)PT(s)TT(s)Fib(g/L)33.0±2.9 11.9±0.6 16.8±2.5 3.43±0.7 33.8±3.2 12.1±0.7 17.3±2.7 3.41±0.6 1.791-1.309 2.426-0.066 0.148 0.321 0.228 0.953

表4 标本放置时间对实验结果的影响[n=50,(±s)]

表4 标本放置时间对实验结果的影响[n=50,(±s)]

注:*P<0.05。

项目放置时间即刻2 h t 值P 值APTT(s)PT(s)TT(s)Fib(g/L)33.0±2.9 11.9±0.6 16.8±2.5 3.43±0.7 35.9±3.4 12.6±0.5 17.1±2.8 3.39±0.7-5.546-4.571-1.463 0.228 0.031*0.045*0.281 0.841

表5 标本放置时间对实验结果的影响[n=50,(±s)]

表5 标本放置时间对实验结果的影响[n=50,(±s)]

注:*P<0.05。

项目放置时间即刻2 h t 值P 值APTT(s)PT(s)TT(s)Fib(g/L)33.0±2.9 11.9±0.6 16.8±2.5 3.43±0.7 36.5±3.2 12.8±0.6 17.5±2.3 4.45±0.5-7.913-5.237-0.450-3.493 0.016*0.035*0.679 0.073

3 讨论

在凝血筛选检测过程中,实验结果受多种因素影响,如受血者状态、标本采集量及采集过程是否顺畅、抗凝比例、采集后放置时间与处理、仪器设备、检测方法等多方面因素的影响[1]。因此有学者建议将凝血筛选检测标准化,包括标本采集、保存及处理、试剂、报告方法的方面[2]。

APTT 是反应内源性凝血系统Ⅷ、Ⅸ、Ⅺ因子水平比较敏感的指标及常用的筛选实验,是检测普通肝素的首选指标,对其实施准确的测定一方面能获得最佳抗凝疗效,且无严重的出血风险[3]。APTT 测定原理为在37 ℃的温度条件下,以白陶土或鞣花酸激活Ⅻ和Ⅺ因子,以脑磷脂代替血小板第三因子(PF3),在Ca2+的参与下,观察缺乏血小板的前提下血浆凝固所需要的时间。

PT 是反应外源性凝血系统凝血因子是否异常的较为敏感及常用的筛选实验,是反应血浆中凝血酶原及因子Ⅴ、Ⅶ、Ⅹ水平的首选指标,亦为口服抗凝剂检测的首选指标。PT 测定原理为:在受检血浆中加入过量的组织凝血活酶及Ca2+,使凝血酶原转变为凝血酶,凝血酶能使Fib 转变为纤维蛋白,此时血浆凝固。所检测到的血浆凝固所需时间即为PT,可用于外源凝血系统检测。该实验需制备乏血小板血浆,因采用富含血小板的血浆进行实验将导致PT 假性缩短,影响检测结果[4]。TT 主要是对血中循环抗凝物质如肝素进行筛查,TT 的检测原理是加入“标准化”凝血酶后血浆纤维蛋白原转化为纤维蛋白,至凝块形成所需的时间。Fib常用于纤溶的筛查[5]。

《全国临床检验操作规程》[6]对凝血四项标本前处理的要求为3 000 r/min 离心10 min 后分离血浆标本。因此本实验以标本离心10 min 作为对照组。枸橼酸钠是钙离子的快速螯合剂,对凝血因子Ⅴ、Ⅷ有保护作用,因此使用109 mmol/L 的枸橼酸钠作为抗凝剂,但是抗凝剂过多或过少都会影响检测结果,因此必须保证血液标本与109 mmol/L 枸橼酸钠的比例为9∶1 抗凝。

血小板在机体凝血过程中发挥重要作用。活化的血小板提供的PF3 是机体凝血过程的重要组成部分,提供了凝血的催化表面。体外检测APTT 即是用脑磷脂代替血小板提供催化表面。用富含血小板的血浆检测时,其凝血的磷脂催化表面增加,血小板表面吸附多种凝血因子,包括纤维蛋白原、凝血酶原、FⅦ、FⅨ、FⅩ。此外,血小板还有内源性凝血因子。如FⅤ、FⅧ/VWF、FⅪ、FⅫ。这些凝血因子在某些情况下被释放,故血浆中相应凝血因子浓度升高,进而出现APTT、PT 检测时间缩短,尤其是APTT的缩短比PT 更为明显。APTT 的检测是反应内源性凝血途径的功能,而PT 是检测外源性凝血途径的功能,血小板提供的PF3参与内源性凝血途径,形成复合FⅨ-FⅧa-Ca-PF3,并且具有对FⅩ活化、使凝血酶原转变成凝血酶。活化因子Ⅹ在血小板膜上结合能够使凝血反应加速,其催化凝血酶原转变成凝血酶的能力比未结合活化因子Ⅹ快300 000 倍。此外血小板还对FⅧ具有浓缩作用,能够促进FⅨ的活化。

采集后的标本必须经过离心处理主要目的就是为了获得乏血小板血浆。因此离心速度和时间的不同将会导致凝血结果改变。如果离心时间较短,就不可能使标本达到乏血小板血浆的水平,影响检测结果。因此如果能在保障检测质量的同时缩短离心时间,工作速度将得到很大的提高。检测结果显示:以3 000 r/min 速度离心10 min 作为对照,标本离心5 min 时APTT、PT 缩短,与对照组差异有统计学意义(P<0.05),而TT、Fib 结果与对照组差异无统计学意义(P>0.05);当离心时间为8 min 时,四项检测结果均与对照组差异无统计学意义(P>0.05)。因此可建议将凝血检测标准中标本前处理要求改为3 000 r/min 离心8 min 以提高检测效率。

血液离体后即开始发生变化,并随着存放时间和方式的不同,凝血因子会逐渐消耗而使检验结果改变。从表2 中可以看出,2 h 标本测定结果与对照组相比差异无统计学意义(P>0.05);而APTT、PT 测定结果在4 h、6 h 与对照组相比差别有统计学意义;TT 和Fib 测定结果均无差异。所以,经离心分离后的凝血标本在室温条件下保存时,APTT、PT 测定应在2 h 内完成,否则会因凝血因子失活而造成测定结果延长。由于Ⅱ、Ⅹ因子活性在室温下几乎无变化,故TT 在标本放置后变化很小[7]。

凝血筛选检测的影响因素很多,人员素质、仪器设备都不可忽视。尽可能选用配套试剂,作好标本前处理,所有标本都须要在室内质控在控的前提下进行[8]。有学者发现溶血时PT、APTT均会显著降低,TT 会显著升高,而Fib 却无明显变化。出现这一现象的可能原因是:红细胞表面磷脂具有凝血活酶的活性,从而改变了血浆的凝血时间[9]。

因此,凝血四项标本的规范操作和正确采集是凝血检测结果准确的保证。样本的正确采集是分析前质量保障的关键环节。为避免检测结果与临床诊断不符的情况出现,造成不必要的抽血复查,增加患者的负担及医疗资源的浪费,建议在进行标本采集时,采集者需加强责任心,以严谨的态度采集、处理标本,最大限度减少误差。操作人员的水平决定检测系统能否输出准确结果,故加强检验人员的专业素养,不断提高其理论水平及专业操作技能是必不可少的。

[1]刘志锋,张耀辉,李雯丽.标本离心时间对凝血四项检测结果的影响[J].检验医学与临床,2013,10(12):1547-1545.

[2]白垚,程大林,刘劲松.重视凝血检测中的影响因素[J].重庆医科大学学报,2010,31(3):411-413.

[3]陈国,梁荣伟.对比实验分析凝血四项检测的影响因素[J].国际检验医学杂志,2012,33(19):5-7.

[4]李立青,史蓉华,李柄桦,等.离心时间对凝血四项检测结果的影响[J].西部医学,2011,23(2):366.

[5]孔建新,姚丽娟,李洁.CA-7000 血凝分析仪性能评估与临床参考范围建立[J].临床输血与检验,2011,13(3):204.

[6]叶应妩,王毓三,申子瑜.全国临床检验操作规程[M].3 版.南京:东南大学出版社,2006:210-232.

[7]郑菊芬.标本放置时间对凝血初筛实验结果影响[J]中国实验诊断学,2010,7(6):540-541.

[8]林诚,唐艳平,刘汉欣,等.凝血功能试验的全称质量控制[J].中国热带医学,2010,10(12):1470-1471.

[9]许自成,查巍.溶血对血凝结果测定的影响探讨[J].医学基础与药学研究,2014(3):98-99.