针刺麻醉复合靶控输注丙泊酚瑞芬太尼用于甲状腺手术疗效探讨

2014-11-30刘渊泉

刘渊泉

(湖北省襄阳市铁路中心医院,湖北襄阳441001)

甲状腺疾病是临床常见的外科疾病,以甲状腺瘤、结节性甲状腺肿最为常见。颈丛阻滞麻醉是甲状腺手术中常用的麻醉方式,需要给予一定的镇静镇痛药物辅助麻醉,但常因剂量控制不佳导致术中镇静镇痛效果不理想,剂量过大则可能引起呼吸抑制,对血流动力学指标影响较大,甚至发生中毒反应[1]。我院近年来将针刺麻醉复合靶控输注丙泊酚瑞芬太尼用于甲状腺手术中,取得了良好的麻醉效果,且对血流动力学影响不大,现报道如下。

1 临床资料

1.1 一般资料 选取我院2009年8月—2012年10月收治的甲状腺手术患者90例,ASAⅠ~Ⅱ级,均有手术适应证,且排除重要脏器功能不全、难以耐受手术及麻醉者,出血性疾病以及凝血功能障碍者,恶性肿瘤伴有广泛淋巴结转移者。按照麻醉方法不同分为2组:观察组45例,男18例,女27例;年龄36~75(51.6±9.4)岁;体质量43~77(64.2±8.4)kg;甲状腺疾病包括甲状腺腺瘤18例,结节性甲状腺肿15例,甲状腺囊肿6例,低度恶性甲状腺癌4例,其他2例。对照组45例,男16 例,女29例;年龄34~78(53.1±8.5)岁;体质量45~82(62.8±7.9)kg;甲状腺疾病包括甲状腺腺瘤15例,结节性甲状腺肿17例,甲状腺囊肿8例,低度恶性甲状腺癌3例,其他2例。2组患者年龄、性别、体质量及疾病类型等均无显著性差异(P均>0.05),具有可比性。

1.2 麻醉方法

1.2.1 对照组 采用颈丛阻滞麻醉三点法,在患者胸锁乳突肌后缘距乳突尖1.5 cm及肌后缘中点处各做一标记,两点连线中点做一标记,以上三点依次为2,4,6颈椎横突尖位置,自各皮丘与皮肤垂直方向进针达2,4,6颈椎横突,每点注药(一次量用1%~1.2%利多卡因20~25 mL或2%利多卡因与0.5%丁哌卡因等量混合液20 mL,按需加用1∶20万肾上腺素)2~4 mL,并注药2 mL阻滞浅丛。阻滞成功后,术中追加氟哌利多芬太尼合剂。

1.2.2 观察组 术前常规用1810G留置套管针行穿刺,建立静脉通道。术前30 min用阿托品0.5 mg+苯巴比妥钠0.1 g进行肌内注射。甲亢患者将阿托品改为东莨菪碱0.3 mg肌内注射。取双侧合谷、内关穴进行针刺,得气后接G6805型电针麻仪。电流频率为1~34 Hz,电流强度为0~34 mA,连续密波,诱导时间为15~20 min。同时靶控输注丙泊酚瑞芬太尼,起始浓度分别为2 mg/L、1 mg/L。术中参考麻醉深度指数(CSI)对血浆靶控输注浓度进行调整,直至手术结束。

1.3 观察指标 ①各时点血流动力学变化:观察并记录麻醉开始前(t0)、插管时(t1)、手术中(t2)、拔管时(t3)、拔管后5 min(t4)、拔管后10 min(t5)时的平均动脉压(MAP)、心率(HR)及血氧饱和度(S p(O2))指标。②麻醉苏醒情况:观察并记录呼吸恢复时间、睁眼时间、清醒时间、拔管时间及苏醒期躁动、咳嗽反射及steward苏醒评分[2]。

1.4 统计学处理 数据采用SPSS 15.0软件包进行处理,率的比较采用χ2检验,计量资料以均数±标准差(±s)表示,组间比较进行t检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

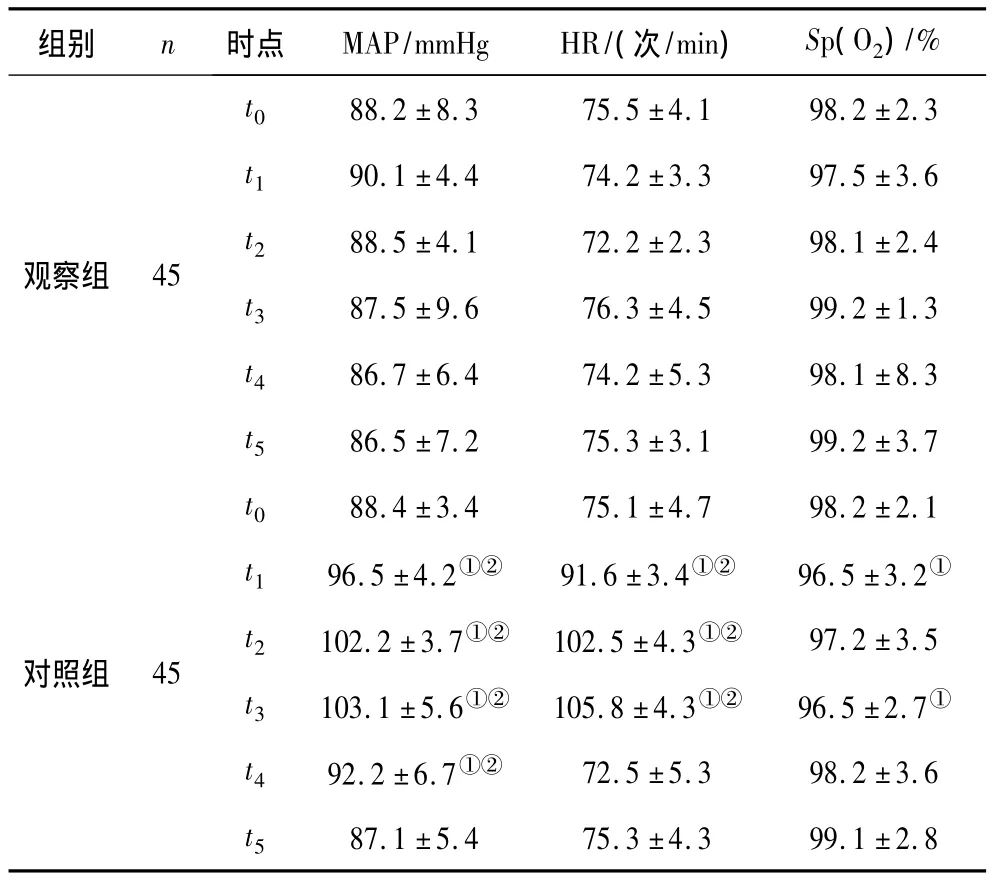

2.1 血流动力学比较 2组t0时点MAP、HR及Sp(O2)比较均无显著性差异(P均>0.05),t1、t2、t3、t4时点对照组MAP、HR均较t0及同时点观察组高(P均<0.05),S p(O2)于t1、t3时点较t0低(P均<0.05),观察组各时点各项指标均无明显变化(P均>0.05)。见表1。

表1 2组患者各时点血流动力学比较±s)

表1 2组患者各时点血流动力学比较±s)

注:①与t0时比较,P<0.05;②与同时点观察组比较,P<0.05;1 mmHg=0.133 kPa。

观察组 45 t1 90.1±4.4 74.2±3.3 97.5±3.6 t2 88.5±4.1 72.2±2.3 98.1±2.4 t3 87.5±9.6 76.3±4.5 99.2±1.3 t4 86.7±6.4 74.2±5.3 98.1±8.3 t586.5±7.2 75.3±3.1 99.2±3.7对照组 45 t0 88.4±3.4 75.1±4.7 98.2±2.1 t1 96.5±4.2①② 91.6±3.4①② 96.5±3.2①t2 102.2±3.7①② 102.5±4.3①② 97.2±3.5 t3 103.1±5.6①② 105.8±4.3①② 96.5±2.7①t4 92.2±6.7①② 72.5±5.3 98.2±3.6 t587.1±5.4 75.3±4.3 99.1±2.8

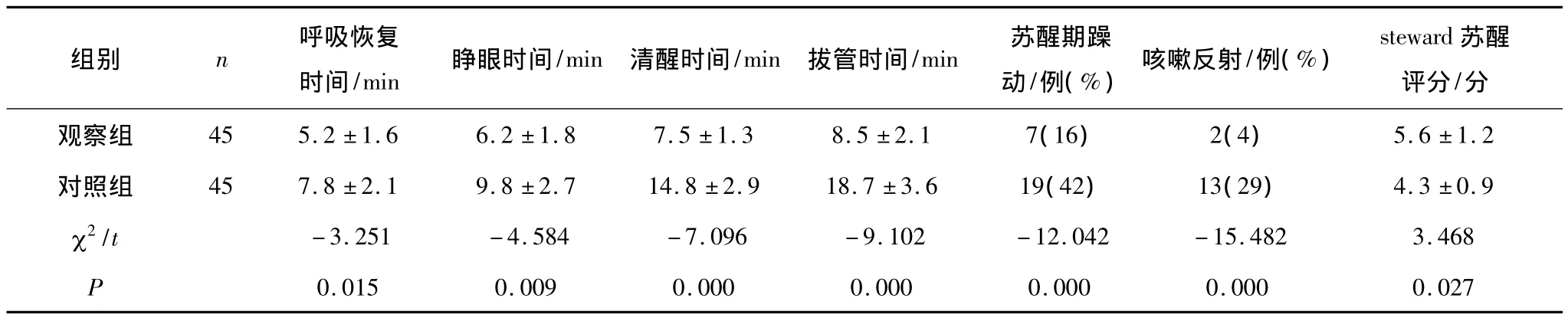

2.2 麻醉苏醒情况比较 观察组呼吸恢复时间、睁眼时间、清醒时间、拔管时间均显著短于对照组(P均<0.01),steward苏醒评分显著高于对照组(P<0.01),麻醉不良反应发生率显著低于对照组(P<0.01)。见表2。

3 讨 论

甲状腺手术在实施颈丛麻醉时由于颈丛位置较深,周围关系复杂,麻醉中容易出现一系列并发症,引起并发症的重要原因是麻醉点位置选择不当和用药量过大等[3]。传统应用的三点进针法虽能较好地阻滞颈丛神经,但也存在着定位困难、并发症多、不良反应大等问题。同时可能因为麻醉操作不当或麻醉剂量不足而引起镇痛镇静效果不理想,造成术中疼痛、躁动等,且对血流动力学指标影响较大,对于年老、体质较差等手术耐受性较差的患者来说增加了手术风险[4]。另外,术中增加辅助镇静镇痛药物时还可能引起呼吸抑制,而阻滞平面过广、局麻药物中毒等均为引起呼吸抑制的因素[5]。因此,在实施麻醉期间应严密观察患者的呼吸变化,加强呼吸管理,以确保患者的手术安全。

针刺麻醉是古代针灸技术与现代麻醉理论结合的智慧结晶。临床实践证实,针刺麻醉对于头颈部手术效果较好,其对甲状腺功能的影响根据原有功能状态、穴位的不同及性质和强度的不同而有所差异[6]。但总体来说其能够发挥机体调整作用,使机体的功能恢复正常。针刺麻醉对生理功能扰乱较小,使用安全性高,可避免传统麻醉药物使用过程中固有的不良反应和可能发生的意外,可避免引起呼吸道感染和胃肠道功能紊乱,同时由于减少了局麻药物的使用,使得患者术后清醒较快,麻醉后遗症得到大大降低[7]。此外,应用该种方法可使患者在术中保持一定的颈部肌肉张力,有助于维持呼吸道通畅,也便于及时发现气管软化,防止发生气管塌陷而导致的呼吸道梗阻。内关和合谷穴为针刺麻醉的常用穴位,前者属于手厥阴心包经,具有镇静安神、镇吐止呕等作用;后者属于手阳明大肠经,具有调节全身气血、镇痛镇静等效果。对两个穴位同时进行针刺和电针刺激可以有效调节机体的阴阳平衡,改善中枢神经系统的亢进状态,从而稳定术中患者因局麻药物引起的血流动力学变化,控制血压、心率、血氧饱和度等,提高了术中机体的内环境稳定性及手术麻醉的安全性[8]。一般来说,精神状态稳定、对针刺感应好、自主神经系统相对抑制、基础痛阈及针刺穴位后痛阈升高者,针刺麻醉效果较好。杨文荣等[9]将针刺麻醉用于成人甲状腺癌根治术129例134次,其中6例同时进行双侧颈联合根治术取得成功。选取耳针或体针,或将体针与耳针相结合,还有88例次选用鼻针穴位。针麻效果以体针加鼻针组为最佳,Ⅰ、Ⅱ级率可达85.7%,术前及术中加用适量的安定镇痛药(氟哌啶醇、杜冷丁)有利于加强针麻镇痛效果。本研究观察组联合应用的靶控输注技术(TCI)由于采用计算机系统自动给药,可以保证麻醉药物浓度的精确性,根据术中CSI数据变化及时调整麻醉药物的浓度,因此具有给药安全、起效快速、作用时间适宜、靶控浓度易控等优点。

本研究观察组患者不同麻醉时间点的MAP、HR及S p(O2)水平均无明显变化,显示针刺麻醉与靶控输注对患者的血流动力学影响不大。此外,观察组呼吸恢复时间、睁眼时间、清醒时间、拔管时间均显著短于对照组,麻醉不良反应发生率显著低于对照组。显示针刺麻醉与靶控输注联合应用于甲状腺手术中,既保证了术中的麻醉效果,又避免了过深麻醉或麻醉药物剂量过大引起的术后清醒延迟,提高了手术及麻醉的安全性,同时便于术中管理,为麻醉可控化提供了可能。

表2 2组患者麻醉苏醒情况比较

[1]何之学,陈建庆.右美托咪定联合颈丛神经阻滞在甲状腺手术中的应用[J].现代中西医结合杂志,2012,21(5):534-536

[2]易建平.瑞芬太尼联合异丙酚用于甲状腺切除手术麻醉的临床分析[J].当代医学,2013,19(9):82-83

[3]张云峰.不同麻醉方法对甲状腺机能减退症病人影响对比分析[J].中国卫生产业,2013,10(3):100-102

[4]吴春晓,张建华.乌拉地尔联合利多卡因预防颈丛麻醉引起的心血管反应[J].现代中西医结合杂志,2005,14(12):1596-1598

[5]赵伟,王凤群.右美托咪定在颈丛阻滞下行甲状腺手术的应用观察[J].哈尔滨医药,2013,23(1):33-34

[6]闵屹华,朱余明.不同刺激参数下针药复合麻醉对肺切除术患者NK细胞的影响[J].上海针灸杂志,2013,32(2):83-86

[7]林舜艳,尹正录.针刺麻醉对老年患者肠癌切除术后认知功能障碍影响及其 S-100β蛋白的变化[J].中国针灸,2013,33(1):63-66

[8]吕海.针刺内关穴预防全身麻醉患者恶心呕吐50例临床观察[J].内蒙古中医药,2012,31(16):23-25

[9]杨文荣,杨洪光.穴位注射芬氟合剂复合颈浅丛阻滞麻醉用于甲状腺手术的临床观察[J].中国临床药理学与治疗学,2011,16(7):827-830