互动仪式链理论视域下的少数民族传统体育本质推演

2014-10-18王洪珅

王 洪 珅

国内关于少数民族传统体育的研究层出不穷,研究主要集中于少数民族传统体育的起源、特征、功能、价值、现状、整理、抢救、保护、传承、变迁、资源开发及持续发展等方面,既有整体性研究,也有区域性研究,既有针对某一少数民族传统体育的研究,也有针对具体项目的个案研究。这些研究在很大程度上促进了少数民族传统体育在现实中的发展。本研究试图在互动仪式链理论的框架下分析探讨关于少数民族传统体育几个基本问题的本质。

1 互动仪式链理论释义

1.1 关于互动仪式

产生于不同民族文化和社会背景的仪式从古至今都以多种形式存在于人类社会之中,是群体成员不同团体仪式和情感投入的反映。“互动仪式是人们最基本的行动结构,个体的行为总是在一定的互动情境中发生的,即使个体某些时候是单独的,他们的思想与行为也带有过去情境际遇的结果和痕迹”[7]。“互动仪式”(Interaction Ritual)最先由美国社会学家戈夫曼提出,指的是一种对群体生活或团结性来说具有象征性意义的表达意义性的程序化活动,可以是宗教仪式、庆典仪式、祭祀仪式等正式的典礼,也可以是没有模式化程序的自然仪式。“仪式是通过多种要素的组合建构起来的,它们形成了不同的强度,并产生了团结、符号体系和个体情感能量等仪式结果”[4]。

美国的另一位社会学家兰德尔·柯林斯则认为:“互动仪式是全方位的社会心理学,不仅涉及情感和情境行为,还涉及认知问题”[4]。互动仪式的组成要素或起始条件有4种:“第一,两个或两个以上的人聚集在同一场所,不管他们是否会特别有意识地关注对方,都能通过其身体在场而相互影响;第二,对局外设定了界限,因此,参与者知道谁在参加,而谁被排除在外;第三,人们将其注意力集中在共同的对象或活动上,并通过相互传达该关注焦点,而彼此知道了关注的焦点;第四,人们分享共同的情绪或情感体验。这些要素彼此形成反馈作用”[4]。当互动仪式的各组成要素有效地综合,并积累到高程度的相互关注与情感共享时,参与者会有4种体验,亦即互动仪式的4种主要结果:“1)群体团结:一种成员身份的感觉;2)个体的情感能量(Emotional Energy):一种采取行动时自信、兴高采烈有力量、满腔热忱与主动进取的感觉;3)代表群体的符号:标志或其他的代表物(形象化图标、文字、姿势),使成员感到自己与集体有关;充满集体团结感的人格外尊重符号,并会捍卫符号以免其受到局外人的轻视,甚至内部成员的背弃;4)道德感:维护群体中的正义感,尊重群体符号,防止受到违背者的侵害。与此相伴随的是由于违背了群体团结及其符号标志所带来的道德罪恶或不得体的感觉”[4]。

1.2 关于互动仪式链理论

2004年,美国社会学家兰德尔·柯林斯在其著作《互动仪式链》(Interaction Ritual Chains)中提出了互动仪式链理论,该理论强调以微观为基础、微观分析与宏观分析相结合。“柯林斯的互动仪式链理论在很大程度上受到迪尔凯姆和戈夫曼的影响,迪尔凯姆以宗教仪式的整合性来说明集体情感是社会凝聚和社会团结的基础,戈夫曼则将‘仪式’引入日常生活的互动领域”[7]。柯林斯的创见在于他将情感、个人行动、社会团结纳入到同一个理论模型中,并以情感为桥梁来连接个人与社会,试图从微观的互动情景去解释“社会何以可能”的问题[5]。

互动仪式链是关于情境的微观社会学理论,是关于具有情感和意识的人类群体中瞬间际遇的理论,情感和意识通过以前的际遇链进行传递。在实践层面,互动仪式链经由具体情境中个人之间的不断接触而延伸,从而形成了互动的结构。互动仪式是指际遇者由资本和情感的交换而进行的日常程序化活动,而社会结构的基础是“互动仪式链”。柯林斯在互动仪式链理论中以构建互动仪式模型为途径,把对社会问题的分析从微观层次扩展到宏观层次,为社会分层、社会冲突、社会运动与思潮等问题提供了新的理论解释。该模型的核心概念是“情感能量”,互动的产生在于个体应用他们各自的文化资本和情感能量彼此交谈,每一个体都被交谈的场景所吸引,并且最终在文化资本和情感能量上得到回报。因此,情感能量是互动的真正驱动力,互动仪式是将短期的情绪转化为长期情感的转换器。

2 仪式性身体活动:少数民族传统体育的本质

在互动仪式链的理论视域下,少数民族传统体育在本质上只是一种仪式性的身体活动,因而,有必要对少数民族传统体育一词的维度属性进行梳理。

2.1 少数民族词源维度的梳理

其一,关于“民族”。马克思主义民族理论认为,民族是人们在历史上形成的一个有共同语言、共同地域、共同经济生活以及表现于共同文化上的共同心理素质的稳定共同体。目前,国内、外均没有一致的认识和统一的说法。有学者认为,“民族”一词在中国广泛流传是20世纪初期,是借自明治维新时期日本知识分子拼凑“民”与“族”二字,以对译西文“nation”一词所成的汉语新词。换言之,我们现在所用的“民族”一词,是一个翻译名词,乃19、20世纪之交,东、西方等不同文化系统间跨语际文化实践中的特殊产物。

其二,关于“少数民族”。从历史的纵向维度来看,中国民族的数量与族称等历来都没有确切的文献记载。新中国成立后,开始组织专家学者在全国开展了的民族识别工作,科学地厘清了我国民族大家庭的基本构成,确认了56种民族成分,汉族人口最多,其他民族则被定为“少数民族”。民族识别:“通过认定某一族体是汉族还是少数民族,认定该族体是单一少数民族还是某个民族的支系,确定这一族体的民族成分与族称”为基本任务,按照“共同语言、共同地域、共同经济生活和共同心理素质”4个特征,对民族分布地域、族称、历史渊源、语言文字、经济生活及心理素质等进行全面分析考察,确定了每一个群体的族属和族称[9]。20世纪80年代末,最终确定我国有55个少数民族。

2.2 “民族传统体育”属性维度辨析

其一,关于“传统体育”的属性。传统体育中的“传统”或许可以从两个维度来认识和理解,首先,是将传统置于时间范畴来看,从古至今所反映的是时间或年代的由远及近,可以从时间的纵轴将“传统”理解为一个与“现代”相区分的概念。然而,从理论上讲,传统体育在世界各国都是现实存在的,无法用一个统一的时间来将某种体育活动划归为“传统”或“现代”;其次,“传统”的另一层面可以从文化发展的横向维度来理解,即某一种体育活动经历了文化、历史长河的洗礼而传承至今,使其具有不间断的赓续性。从概念的角度来解释,传统是世代相传的精神、制度、风俗、艺术等。我国的历代典籍中有载,如南朝梁沉约《立太子恩诏》:“守器传统,于斯为重”;明代胡应麟《少室山房笔丛·九流绪论上》:“儒主传统翼教,而硕士名贤之训附之”。中国古代的导引养生、太极拳与武术、日本的相扑、印度的瑜伽、韩国的跆拳道等都具有良好的传统。可见,传统体育的理解仁者见仁智者见智,然而,从概念的上位、下位关系来看,传统体育包括少数民族传统体育是无须赘述的。

其二,关于“民族传统体育”的属性。一般而言,民族传统体育是指世界各族人民在不同历史时期所创造的以满足人们身心发展需要的体育活动方式。中国民族传统体育是指在中华历史上一个或多个民族内流传或继承的体育活动的总称,主要是指中国各民族传统的祛病、健身、习武和娱乐活动项目。就概念而言,1989年版的体育院系教材《体育史》中认为,民族传统体育是指近代以前的体育竞技娱乐活动;胡小明认为,民族传统体育是指一个或几个特定的民族在一定范围内开展的,还没有被现代化,至今还有影响的体育竞技娱乐活动;熊志冲认为:“在中华大地上历代产生并大多流传至今和在古代历史长河中由外族传入并在我国生根发展的,且有中华民族传统特色的体育活动”,包括汉民族传统体育和少数民族传统体育[6]。概念的确定与否尚且不论,民族传统体育是少数民族传统体育的属概念(上位概念)是被普遍认同的。

2.3 本质维度的归属

按照柯林斯的互动仪式模型,各族群居民在仪式中以身体活动的方式进行相互之间的互动,在宗教祭祀、节日庆典、婚丧嫁娶等共同的行动或事件中,以“身体共在”形成群体聚集,每个参与其中的个体所产生的“短暂的情感刺激”会在相互关注中逐渐形成群体“共享的情感状态”。在个体与个体、个体与群体有节奏连带的反馈强化之下,所有参与者形成的群体达到一种“集体兴奋”。最终,个体通过参与仪式获得情感能量的满足,形成了群体团结的结果,并在无形中形成了一种会“对违反行为的正常愤怒”的道德标准。在长期的反复的仪式过程中,族群居民逐步把参与仪式内化为是否归属于某一族群的标准。

“我国少数民族传统体育,从其在广大少数民族群众生活中的主要存在方式上看,还未完全从文化活动中真正剥离出来,很少以独立的、单一的体育活动方式而存在”[2]。从互动仪式链理论的视角来看,各族群居民在参加我们所谓的“体育”活动时,是出于一种通过参与其中获得情感能量的目的。所以,各族群居民日常生活中,尤其是在重大节日庆典时参与的各种体育活动,在本质上是一种仪式性的身体活动。族群居民在其所生活的环境之中,通过参与流传了千百年之久的各种仪式(宗教祭祀、节日庆典、婚丧嫁娶),加入到同一族群成员之中进行互动,以身体的在场和融入获得一种成员身份所特有的情感能量。族群成员参与各种仪式的动机或许存在一定程度的差异,但总体上是出于对族群特殊文化的一种遵从,这种遵从的作用类似于舆论,是否参与其中在一定程度上与归属感和自我满足有着绵密的关联,尽管参与也有程度上和角色上的不同,却不会对成员之间的情感连带产生负面影响。

3 情感能量获取:少数民族传统体育存续的根本动因

互动仪式链理论中的情感能量不同于一般意义上的情感,意思与心理学术语“驱力”类似,具体是指一种参与社会互动与获得成员身份的渴求概念,带有明显的社会取向。“高度的情感能量是一种对社会互动充满自信与热情的感受。一个人会从参与群体的互动中得到充分的情感力量,这使其不仅成为群体的热情支持者,而且成为其中的领导者。一个人如果对群体感觉良好,并且能够成为有能量的领导者,当群体聚集在一起时就能激起具有感染力的情感”[4]。“情感能量的一般特征在于,它赋予了积极行动和解决问题、确立社会情境方向的能力,而不是在互动的微观细节中被他人所支配”[4]。

3.1 仪式形成是少数民族传统体育开展的本体依赖

在互动仪式链理论的框架之下,少数民族传统体育每个项目的开展都或多或少地依赖于仪式这一本体。柯林斯认为,“仪式是人们的各种行为姿势相对定型化的结果,用以形成和维护某种特定的社会关系”。从某种意义上说,少数民族传统体育活动都带有一定程度的仪式性,且有些活动项目直接起源于宗教、祭祀、庆典等传统仪式,此时的身体活动与古希腊人通过身体活动取悦于自己所信奉的神灵是同出一脉的,但现在的身体活动在“娱神”的成分上大大降低,“娱人”的目的性渐渐增强。各种仪式性的身体活动在多种要素的组合中得以构建,从而以不同的强度产生团结、符号体系及个体情感能量。然而,这种仪式的形成较之以往有了很大程度的随机性、临时性和非正式性,即便如此,参与的个体还是较大程度依赖于这种仪式性的身体活动,通过情感连带获取情感能量。早期的人类学家涂尔干(Durkheim)和功能主义社会人类学家拉德克利夫-布朗(Radcliffe-Brown)都认为,仪式具有增强集体情绪和社会整合现象的作用[3]。

克里斯托夫·武尔夫认为:“集体在仪式的演示过程中控制了参与者的身体,并以此将文化记忆刻进他们的身体,从而保证了他们对集体同一性的接受和认同”[1]。少数民族传统体育的很多活动项目都是集体性的,这一点更加从一个侧面说明少数民族居民参与仪式性身体活动的目的并非出于体育。例如,蒙古族的赛马、羌族的莎朗、侗族抢花炮、壮族抛绣球、藏族的锅庄……,都是在人群聚集之处进行,即使参与者只有2人,也一定有众多围观的观众,鲜有个人独自进行且没有观众的项目。由此可以推知,少数民族传统体育的开展极大地依赖于一种集体性的环境。反观现代体育,有些项目虽然也是集体性的,但并非离开了集体就难于开展或进行,只不过在情感能量获得方面有量的区别而已,篮球、足球、排球、网球都可以个体独自进行练习,至于跑步、游泳、自行车等项目对集体的依赖性就更弱了。因此,少数民族传统体育(族群传统体育)的开展在很大程度上依赖于各种形式的仪式,仪式的形成与否与其开展状况有着直接的关系。

3.2 获取情感能量是少数民族传统体育参与行为的动因

“仪式的强度越高,当前所产生的情感就越多,其长期的效应也会越大”[4]。自古以来,人类日常生活中就存在着多种多样的仪式,这种仪式以一年为周期持续不断地存在,各种仪式因群体事件的重要程度而在规模和强度上有所差异,各少数民族也是如此。在少数民族的生活中会因节令、风俗、事件等形成各种仪式。从某种意义上来讲,少数民族的各种仪式都具有较为久远的传统,这种传统的不断延续和发展逐渐成为少数民族传统文化的表现和承载,藏族的藏历年、羌族的羌历年、蒙古族的那达慕、傣族的泼水节等都是能够聚集成百上千居民的大型集会。从互动仪式理论的视角来看,各少数民族最大规模的集会就是强度最高的仪式,在这种仪式中,少数民族居民都因参与其中而获得更多的情感能量,形成长期效应。

柯林斯认为:“集体活动是互为主体性形成的标志,集体关注提高共有情感的表达,而共有情感反过来会进一步增强集体活动和互为主体性的感受”[4]。少数民族传统体育活动,尤其是集体性的,如羌族莎朗、藏族锅庄、土家族摆手舞、维吾尔族达瓦孜、黎族跳竹竿等活动,参与者正是通过多个个体身体的协调一致,相互唤起个体的神经系统,形成成员身份感和高度的情感连带,通过这种互为主体性的集体活动,每个参与者都获得了一定的情感能量,而且这种情感能量作用于个体的效果即表现为参与频率的增高和参与兴趣的保持。因此,少数民族传统体育参与行为的动因就在于通过该民族各种仪式获得情感能量,这种情感能量可以让参与者获得群体认同感,从而形成高度关注和持续参与的长效机制。

3.3 情感能量是少数民族传统体育存续的维系

柯林斯认为,互动仪式中的参与者拥有共同的关注点和共享的情绪,在面对面、节奏和谐的互动过程中,短期的情绪可以转化为长期情感。少数民族传统体育的参与者在各种仪式中以情感能量为共同的需求聚集在一起,通过彼此间的身体活动进行情感上的互动,“仪式的开始伴随着情感要素;它们增强了情感,变成了共有的兴奋(涂尔干称之为‘集体兴奋’);而后它们产生了作为结果的其他类型的情感”。在互动仪式理论的核心机制中,“高度的相互关注跟高度的情感连带结合在一起,从而导致形成了与认知符号相关联的成员身份感;同时,也为每个参加者带来了情感能量,使他们感到有信心、热情和愿望去从事他们认为道德上容许的活动”[4]。

通过以上描述可以看出,情感能量在少数民族传统体育参与中起到的作用是不可或缺的。当然,在互动过程中的情感能量是不尽相同的,“情感能量的高端是个体对社会互动充满了自信与热情的感觉;中间是较为平和的状态;低端则是对社会互动缺乏积极主动的感觉,个体不被群体所吸引,甚至对群体失望,想要逃离群体,因为在群体中找不到良好的自我感觉”[5]。在这种互动仪式的作用下,少数民族传统体育的参与者共同达到了互动仪式的目的——群体团结。群体团结使个体获得了被群体认同的感觉,在行为方面的结果是使他们有信心、热情和愿望去从事他们认为道德上容许的活动,即再次参与。因此,维系少数民族传统体育存续的是情感能量。但是,需要指出的是,一个互动仪式的强度依赖于一系列初始因素的存在,也依赖于互动过程,通过这些互动过程,仪式发展起来,遍及参与者的感觉和行动。只有互动仪式达到较高水平的强度,仪式才能产生诸如社会团结和符号意义那样的结 果[4]。

4 沉降:少数民族传统体育消亡的本质

4.1 互动仪式链理论中的沉降

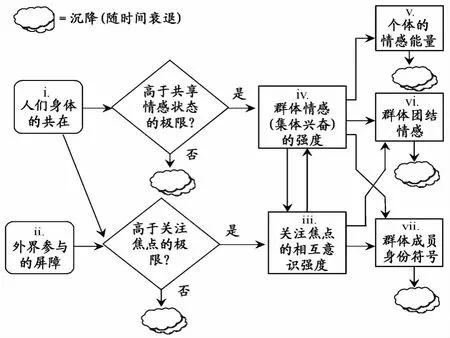

所谓沉降是指随时间衰退,既可以从过程的角度理解,也可以当作一种结果。从柯林斯所构想的互动仪式流程图(为了突出沉降,笔者对原图做了适当删减)中可以清楚地看出,产生沉降主要有5个环节。当“人们身体的共在”和“外界参与的屏障”分别低于“共享情感状态的极限”和“关注焦点的极限”时,不能达到“群体情感(集体兴奋)的强度”和“关注焦点的相互意识强度”,沉降就会发生。也就是说,当少数民族传统体育的参与者通过身体的活动没有达到自己的预期目的,没有获得自己想要的情感能量,沉降即有可能发生,当这种状况成为经常,沉降即成为事实。也就是说,少数民族传统体育的参与者在逐渐减少,成为式微消亡的重要原因之一。“外界参与的屏障”可以理解为非本族群内的参与者数量较多,本族群的少数民族传统体育参与者虽然参与其中,但群体归属感和认同感大打折扣,情感能量的获取也受到较大影响。长此以往,沉降也会成为事实,表现为少数民族传统体育的日渐式微,甚至消亡。这种现象在互动仪式链理论中的解释是:“已经具有高度情感能量、从而善于作为集会的情感领袖而鼓动集会的人,将会选择他们最可能成为关注中心的集会,而避免参加那些不得不具有同等情感优势的他人共享风头的集会”[4]。

图1 柯林斯关于互动仪式中的沉降示意图Figure 1.The Sink in Interactive Ceremony

另外,发生沉降的3个环节在达到“群体情感(集体兴奋)的强度”和“关注焦点的相互意识强度”之后,“个体的情感能量”、“群体团结情感”和“群体成员身份符号”也会随着时间的流失而逐渐减退,相比前文所述的两种非自然原因导致的沉降,这种沉降应该属于自然沉降。表现在少数民族传统体育式微消亡方面,是指参与者通过各种仪式获得了自己期望的情感能量,群体的归属感和认同感,以及作为族群成员的身份,但是这一系列的结果并非一成不变,也有很多因素会导致沉降的发生,因为,只有如此,才是符合自然规律的。柯林斯也对这种现象做了解释,他认为,“个体情感能量上升或下降取决于他们所参加的互动仪式的强度。情感能量是短暂的。在互动仪式本身的巅峰时,情感能量达到最高值,然后能量的余韵会随时间慢慢消逝”[4]。

4.2 沉降与少数民族传统体育的式微消亡

长期以来,国内学者从不同角度分析了少数民族传统体育消亡的原因:1)生产生活方式改变;2)缺乏有效传承机制;3)城市化导致失去组织依托;4)代际传承受阻;5)经济利益的追求动摇了社会根基。已有的研究对此问题的分析已较全面,既从主观上分析了少数民族传统体育式微消亡的自身原因,也从客观上找到了式微消亡的致因。在柯林斯互动仪式链理论的视域下,此问题又有了微观层面的解释。

少数民族传统体育的式微从互动仪式理论中可以找到深层次的原因。以前的居民在相对单纯、物质精神生活还相对欠缺的情况下,通过参加各种节日性的身体活动(传统体育)可以在情感上获得一定的能量,通过参与其中获得一种族群的归属感,有些具有擅长技能的参与者在获得情感能量的同时,还在别人的赞许中得到一种自我实现的自豪感。随着少数民族地区生活条件的不断改善,与外界交流的机会大大增加,外出和游客的作用使少数民族居民的思想观念发生变化。在“物欲横流”的社会价值观的冲击之下,朴实的价值观也会日益转变,居民的情感能量渠道逐渐倾向于物质财富的多寡,而原先那种几近无差别的参与初衷逐渐淡去,族群的集体性聚集频率减少,个体的情感能量获得有了新的取代,少数民族传统体育的开展环境逐渐失去了依托。当这种仪式性的身体活动参与者日益减少,情感能量获取有了新的取代方式的个体越来越多的时候,身体活动的仪式性构成要素则逐渐减少,形成的强度和个体通过仪式性的身体活动获得情感能量的积极性均慢慢降低,该项活动则会日渐式微。当新的个体意识到自己已经不能通过参与仪式性的身体活动获取情感能量或者获取的情感能量低于自己期望的时候,也就失去了再次或继续参与的动力和积极性,这就是有些传统体育活动逐步消亡的内在机制和根本原因。

5 结语

互动仪式链理论为人们研究少数民族传统体育提供了新的视角。在这一理论的框架之下,有些问题的解释似乎更加深入,为人们洞悉现象的内部机理和本质原因提供了工具,可以从更广的维度来认识少数民族传统体育的本质,明白其何以和以何存续,从微观层面弄清楚其式微和消亡的机制。互动仪式链理论对少数民族传统体育相关问题的解释也给我们以启示:研究会无限接近本质,但永无止境。

[1]蔡焰琼.仪式与集体认同——海涅作品《巴哈拉赫的拉比》的文化学探讨[D].重庆:四川外国语大学,2008.

[2]冯胜钢.我国少数民族传统体育存在方式和存在基础的特征调查与近30年内逐步现代化的对策研究[J].北京体育大学学报,2006,29(11):1462-1464.

[3]郭于华.仪式与社会变迁[M].北京:社会科学文献出版社,2000:2.

[4][美]兰德尔·柯林斯.互动仪式链[M].林聚任,王鹏,宋丽君译.北京:商务印书馆,2009.

[5]民族.百度百科[EB/OL].http://bk.baidu.com.2011-6-5.

[6]涂传飞,陈志丹,严伟.民间体育、传统体育、民俗体育、民族体育的概念及其关系辨析[J].武汉体育学院学报,2007,41(8):24-31.

[7]王鹏,林聚任.情感能量的理性化分析—试论柯林斯的“互动仪式市场模型”[J].山东大学学报(哲学社会科学版),2006,(1):152-157.

[8]张建雄,江月兰.民族传统体育概念相关问题辨析与界定[J].广州体育学院学报,2004,24(5):126-128.

[9]伍晓阳.新闻背景:我国56个民族是如何确认的[EB/OL].http://news.xinhuanet.com/politics/2009-07/31/content_11806043.htm.2009-7-31.