微博问政:挑战、应对与局限

2014-09-05韩伟

韩伟

(陕西省社会科学院政法所,陕西西安,710065)

微博问政:挑战、应对与局限

韩伟

(陕西省社会科学院政法所,陕西西安,710065)

微博不仅改变了普通人的信息传播方式,更重要的是开辟了全新的公共舆论空间,使政府与公民之间的互动关系发生了巨大的改变,对于政府执政、公共管理提出了全新的课题,冲击与挑战着我们传统的领导方式和治理模式。面对微博问政带来的新挑战,除了及时转变观念科学应对外,也应认识到它的局限性,客观评估其效用。

科微博问政;政府与公民;挑战;局限性

微博是近年来随着移动互联网的发展而迅速兴起的一种新媒体,具有即时互动、分裂传播等特性。微博问政就是利用微博这一新媒体,就行政、环境、司法等公共议题,实现政府与民众的即时双向互动,政府通过微博倾听民意、了解社情,民众则通过微博反映关注、表达诉求。面对微博问政带来的新挑战,除了及时转变观念适当应对外,也应认识到它的局限性,客观评估其效用。

一、挑战

如果说对过去几年深刻影响了人们的日常生活的科技产品作一个排行榜,那么微博一定会榜上有名。可以说,微博的出现从根本上改变了信息的传播生态,使信息的即时传送与互动变得可能,而且更加便捷与易用。2012年12月,人民网舆情监测室发布的《2012年新浪政务微博报告》,2012年新浪微博注册用户已经超过4亿,其中政务微博数量突破6万,比2011年增长231%。据统计,目前新浪政务微博发博总数为31894816条,平均每个政务微博发博数约为531条。[1]前些时广受关注的“房姐”龚爱爱,不久前受到处理的“表叔”杨达才,以及更早一些的温州动车事故、厦门PX事件、“红会郭美美”事件、“钱云会案”等等,都能够看到微博在其中的重要作用。这一切都在说明,新媒体时代亟需提高领导干部运用新媒体的能力,改变传统执政思维,提升执政能力,以有效应对“微博问政”带来的新挑战。

“微博”的出现,不仅仅改变了普通人的信息传播方式,更重要的是,微博开辟了一片全新的公共舆论空间,使政府与公民之间的互动关系发生了巨大的改变,对于政府执政、公共管理提出了全新的课题,以微博为代表的新媒体传达出转型期民众对诸多问题的强烈诉求与奋力呐喊,冲击与挑战着我们传统的领导方式和治理模式,全面考验着政府的执政能力与执政水平。“微博问政”的特殊在于其“围观”的属性,“围观改变中国”,由于大量知识界、工商界精英人士的加入,使得微博的“围观”也极大地影响着公共政策。通过“围观”,通过文字与图像直接体验与感受社会现实,普通公众更增加了情感共鸣,聚集社会力量,他们不仅可以实时跟进并参与到公共事件中,还拥有在实际中不具备的意见表达空间。[2]面对“微博问政”的新挑战,执政者亟需改变传统思维模式,摒弃“拖、瞒、虚”等不良工作作风,正确看待微博等新媒体,将其当作改进行政工作作风,提高执政公信力的新契机。

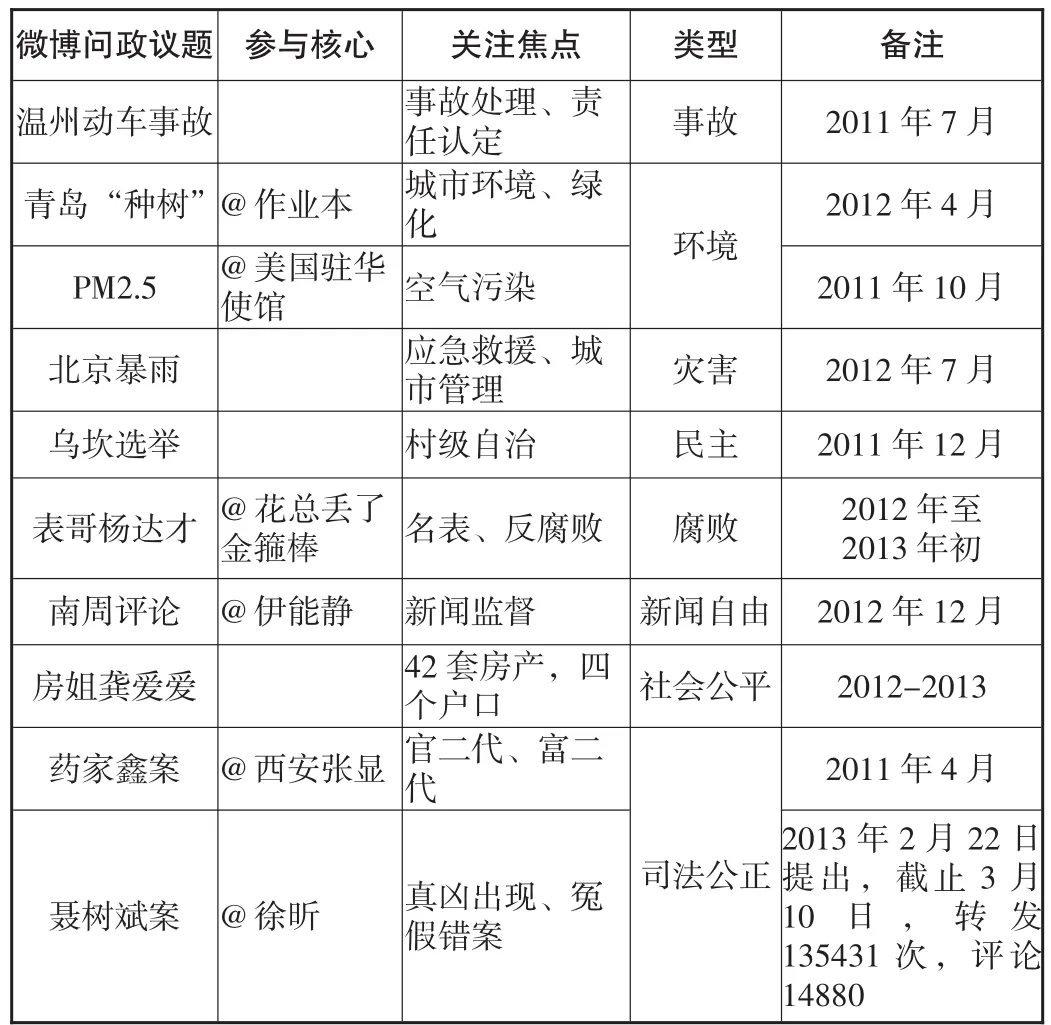

2011年以来微博问政十大案例

二、应对

面对“微博问政”,需要全面了解“微博”。“微博”是网络微博客的简称,它基于web2.0,具有数字化、互动性、扩散性、超文本、虚拟性、网络化等诸多新的特性。随着微博等新媒体的发展,大众传播的渠道不断扩张,信源主体从传统的大众媒介及其控制机构逐步扩张到公众个体层面。传统的传播格局中泾渭分明的传者与受者,信源与目标的界限逐渐模糊,传受角色转换日渐频繁,社会信息传播格局呈现去中心化的特点,公众在公共领域中的话语权逐渐提升。[3]相对于传统媒体的单向播送、被动接受,多向互动传播成为“微博”最显著的特点。特别是网络热点事件,经由网络名人的转发,其传播速度、范围,更是呈几何级数增长。因微博的开放性,自主的发布与转发功能,对于过去广播、报刊等传统媒体的垄断形成全新挑战,同时也改变着公众对于现实社会的认知,构成对政府现实行为的问责压力。值得注意的是,虽然调查显示大多数微博用户是青年学生,目前还不具有直接作用现实社会的能力,但应该预见到的是,随着人口更替的发生,这些年轻的微博用户迟早会转化为更具现实影响力的中产阶级,只有不断提高执政能力与应对问责的能力,才能满足这些“未来主人翁”的需求。

面对“微博问政”,需要彻底改变旧习。应当承认,目前领导干部这个群体虽然居于执政运作主体的地位,但总体上对于急剧变革的传播环境尤其是网络传播环境是极不适应的,而且这种不适应已经实际地凸显为具体执政行为中的尴尬。面对微博等新媒体的不断冲击,一些领导干部仍然还停留在前现代的执政思维方式中,以为“微博”不过是些网络杂音,它既不是来自于上层权力,又非正式的权威媒体,因此对之采取能拖则拖,能瞒则瞒的鸵鸟政策,寄希望通过“官威”压制舆论,通过冷处理来消化批评,孰料这样的态度只能继续增大民众通过“微博问政”的兴趣与热情,只能是政府工作更加陷入被动。

面对“微博问政”,需要学会主动“发声”。在“微博”时代,执政者不仅需要积极因应新媒体的各种挑战,更需要积极主动地参与新媒体,学会借助“微博”传递正能量,发出好声音。官员个人及官方机构通过微博与民众沟通,一定的互动沟通技巧、时机的及时把握、语言的修饰固然很重要,但更为关键的是应遵循“事实原则”,尊重事实,发现问题,才能有效地判断是非,正确地引导微博舆论。当然,回应微博舆论关切,更需要有一颗坦荡赤诚之心,需要有全心全意为人民服务的理想情怀。只要出自真诚、秉于公心,那政务微博同样能在治国理政、社会管理中发挥积极作用。

认识并学会利用微博等新媒体只是第一步,更为重要的是,需要认识微博舆论的本质,直视喧哗表象下的“冰山”。任何舆论及积极参与的主体,其背后都会附着在一个个具体的事件之中,这种言论或民意往往建立在一定的社会环境与社会基础之上,在本质上反映的是民众对于某些社会问题的关注,如对腐败问题的痛恨,对社会不公的感同身受,因此,应对微博问政,需要从扎实的工作做起,从改变体制机制的不合理方面做起,只有以人为本,做好本职工作,回应社会关切,才能真正对舆论热场釜底抽薪,才能适应新媒体时代。明乎此,看似汹涌的“微博问政”并不可怕,它不过是以一种更加现代化的方式实现了毛泽东同志所讲的“只有人人起来监督政府,才不会人亡政息”。只要执政者始终秉承“实事求是”的执政理念,始终坚持“权为民所用,情为民所系,利为民所谋”的执政信念,愿意主动将“权力关在笼子里”,那“微博问政”不仅不再是“杂音”,而会成为帮助政府广泛吸纳民意的新途径,提高执政能力的助推剂。

三、局限

2006年以来,微博在欧美国家兴起,最初只是用户在网络上进行交互的工具,因此它的核心用途是社交,即使到今天,推特等微博网站的公共性、政治性仍偏弱。微博问政在中国的兴起与热度不减,反映出更深层次的问题,这些问题不解决,仅仅依靠政务微博随机性地处理一些不具代表性的表面性问题,无助于整个社会的进步。因此,一方面,当然应该充分认识微博的重要作用,开辟听取民意的新途径。另一方面,面对突如其来的微博问政热潮,也不能不采取冷静与审慎的态度,更准确的评估其作用,对于微博问政的局限,以及由此产生的一些问题也不能忽视。

微博问政泛化过度可能忽视非网络群体。尽管在表面上,当前中国微博用户数量庞大,但仍需要看到,这一用户数字存在很大水分,除了一人多账号的普遍情形外,各类出自商业利益的“僵尸粉”更是多如牛毛,且大多数微博的用户仍是以青年学生、白领为核心群体,必要的经济基础与相对丰裕的业余时间是“玩微博”的必要条件。但是,还有一大部分人群并不具备上述条件,他们很难或者根本没有机会使用微博等新媒体,这会使其在自媒体的互联网时代丧失话语权,他们的声音被“沉没”。事实上,由于这部分人群涵盖了农民工、国企下岗职工、年老及残障人士等等,他们可能是真正的社会弱势群体,但在新媒体时代却处于“失声”状态。如果只关注微博上汹涌的声音,甚至将其作为“基本民意”,很可能在政策制定、社会福利配置等方面造成偏颇,不利于真正实现社会公平。

微博问政见效快反映了基础制度的缺失。不容否认,近年来诸如讨薪、考录、反贪、司法不公等好些社会问题通过正常渠道,迟迟得不到解决,但在微博的舆论放大效应下,却经常得以迅速的解决,颇有立竿见影的效果。但在欢呼微博上“庶民的胜利”之后,也不能不令人深思,这是值得庆贺的事吗,这样的结果究竟是代表了社会的进步,还是反映出社会的某些弊病?我们需要肯定微博发挥舆论监督的正面作用,但是通过微博对个案的快速解决,恰恰反映出社会中某些基础性制度的疏漏,甚或缺失,如果经由正常的、公开的渠道,上述社会问题能够得以解决,那又何必诉诸于微博?况且,基于微博等新媒体用户猎奇、跟风等等特性,得到解决的问题往往是一些极为特别的,刚好又符合微博用户偏好的个案,事实上还有大量的社会问题,即使登上微博,也可能瞬时被淹没,根本没有机会得以解决。因此,治本之策在于建立或完善相关社会问题的基础制度体系,建立顺畅的行政工作机制,提高行政工作的执行力、公信力,如此,才能让社会问题经由微博解决的偶然变为制度规范中的必然。否则,头痛医头、脚痛医脚的特殊个案解决,根本无益于社会的整体进步。

微博问政潜藏“塔西托效应”风险。“塔西托效应”是指“当失去公信力时,不论说真话还是假话,做好事还是坏事,都会被认为说假话,做坏事。”在微博时代,这种效应的确会随着舆论持续的聚焦与放大而发生。任何的突发性事件,或社会问题,政府如果不回应,可能引发批评,但及时积极介入了、回应了,仍会引发更多的质疑与指责。有时候,积极主动地通过微博回应社会关切,反而容易暴露出一些管理上的问题,更加剧了事态的发展,温州动车事故的处理即是如此。当然,这并不是说政府需要因噎废食,不去回应微博问政的关切,而是说在网络“犬儒主义”的影响下,微博问政这一形式,本身就暗含着放大处置瑕疵,损害政府公信力的潜在风险,对此不能不察。

现在一些地方为了适应微博问政的新趋势,大力倡导政府机关开设微博,进行各种培训和座谈,甚至制定了十分详细的制度规范微博问政。这些措施的初衷是良好的,但由此带来的问题是,微博问政制度细密化趋势易导致行政僵化。由于政务微博的特殊性,对之进行必要的制度规范是必然趋势。然而,日益细密的制度规范,正成为微博问政逐渐僵化的直接诱因。例如,在内容管理中,制度越来越导向偏中性的内容,一些稍微涉及问题,甚至还没触及问题的内容都被排除在外;在考评机制上,采取过分单一的量化指标,如微博数、粉丝数,使得微博问政的目标异化;在责任制度上,多数仅仅有政府网络信息部门管理的债务微博,可能要承担远远大于自身管理领域的责任。这些因素的存在,与微博的“草根”、自由、社交等等特性不合,不仅无助于提升政务微博广泛作用,还导致政务微博的管理者畏首畏尾、顾虑重重,丧失了积极性、主动性,政务微博也日益僵化,又变成一个自说自话的宣传网站。从微博发展现状看,一些关注度较高的具有官方职务的公务人员的私人微博,如公安部的陈士渠、陕西公安厅的陈里,反而能在突发事件、社会管理中发挥重要的作用,一旦变为正式的官方政务微博,这种亲和性、有效性即大为降低。这也显示出政务微博规范化本身存在的悖论。

微博这一新媒体之所以备受关注,重要的原因之一就是其草根性,以及由此散发出来的活力与自由,这些特性也暗含着一些潜在的局限与风险。因此,在重视微博在沟通民情作用的同时,需要认识到微博问政的局限性及其潜在的影响,正确回应微博问政。在微博问政规范化的进程中,应避免制度“一刀切”导致的行政僵化,给公务人员利用微博开展合理的活动给予充分的理解与宽容。“让上帝的归上帝,凯撒的归凯撒”,假若有一天微博回归到其主要用于社交的最初用意中,各种社会问题走上法治化、正当化的解决途径,那才真正代表社会回归到和谐有序的轨道上。

[1]人民网舆情监测室:2012年新浪政务微博报告[R]. http://yuqing.people.com.cn/n/2012/1203/c210118-19770124.html,访问日期:2013-3-11.

[2]Yanqi Tong and Shaohua Lei.(2013).War of Position and Microblogging in China.Journal of Contemporary China,Vol. 22,No.80,pp.292-311.

[3]韩伟.新媒体条件下的表达自由及其界限[J].理论导刊,2012,(9).

(责任编辑 高云)

D63-39

A

1671-0681(2014)02-0127-03

韩伟(1982-),男,陕西省社会科学院政法所助理研究员,法学博士。

2013-11-13