下颈椎损伤合并颈脊髓损伤的早期外科治疗

2014-08-30刘加元李业成刘守正张成亮吴新铖

刘加元,李业成,刘守正,张成亮,吴新铖

笔者自2010年1月~2011年12月手术治疗下颈椎损伤并颈脊髓损伤患者36例,取得良好疗效,报告如下。

临床资料

1一般资料本组36例,男性29例,女性7例; 年龄28~76岁,平均53.6岁。致伤原因: 道路交通伤17例,重物砸伤3例,高处坠落伤14例,其他2例。36例颈脊髓损伤根据美国脊髓损伤学会(American Spinal Injury Association,ASIA)评分: A级9例,B级22例,C级5例。损伤节段: C3/42例,C4/55例,C5/67例,C6/79例,C7/T11例,C3/4~C4/53例; C4/5~C5/65例,C5/6~C6/72例, C3/4~C5/61例,C4/5~C6/71例。根据Allen分型指导手术治疗,其中前路11例,后路8例,前后路联合17例。

2全身及药物治疗入院后立即予颈围制动或颅骨牵引。21例伤后8h内就诊者给予甲泼尼龙冲击治疗(首先给予甲泼尼龙30mg/kg,于15min之内静滴完,间隔45min后继续以5.4mg/(kg·h)静滴,维持23h)。所有患者均常规进行颈椎正侧位X线摄片、CT扫描加三维重建及颈椎MRI检查,完善术前准备,受伤后72h内手术者34例,72h~7d内手术者1例,7~14d内手术者 1例。

3手术方法本组36例下颈椎损伤,分别采取颈椎前路、后路和前后路联合手术,术中保持持续颅骨牵引,均采用局麻方式手术。

3.1前路手术(11例): 仰卧位,肩背部略垫高,局麻成功后,取右侧胸锁乳突肌内缘斜切口,沿颈动脉鞘和内脏鞘之间进入达椎体前,定位确定损伤节段。安放牵开器,调节其张力,使椎间丢失高度或颈椎生理曲度得以恢复,切除相邻椎间盘,再用咬骨钳以两侧颈长肌内侧缘为界将伤椎大部咬除。椎体后缘骨皮质采用磨钻磨除或用刮匙刮除,此时减压槽呈长方形,在牵开器维持状态下,采用钛网充填减压的椎体松质骨植骨。单节段前后路联合手术者椎间隙植入后路切取的C7棘突,单纯前路则植入矩形带三面皮质骨的髂骨块。去除牵开器,选择适当长度颈椎前路带锁钢板常规内固定。彻底冲洗后放置引流条,逐层关闭切口。

3.2后路手术(8例): 侧卧位,症状重的一侧在上,局麻成功后,取颈后路正中切口,显露椎板范围根据减压要求决定。行交锁关节突的撬拨复位,解除小关节突交锁。用力要持续柔和,如果复位困难,可切除部分难以复位的小关节突,用布巾钳夹住上位、下位棘突,对抗牵引复位。如需后路减压,则采用单开门椎管扩大成形术或椎板切除+侧块钢板(或钉棒系统)内固定术。不论何种术式,均先在减压节段的椎板上开槽。单开门者保留一侧开槽处椎板内层皮质,另一侧完全开槽后将椎板推向一侧,门轴处植骨条,然后将棘突基底部缝合于对侧关节囊。椎板切除者将两侧开槽处椎板内外皮质完全切除,椎板揭盖去除。如需侧块螺钉固定则按Magerl技术行侧块螺钉钢板(或钉棒系统)固定。彻底冲洗后放置引流管,逐层关闭切口。

3.3颈椎前后联合手术(17例): 先行后路,后路手术完毕,由侧卧位改为仰卧位,再行前路手术。

4术后处理及随访术后给予抗生素、激素、脱水药和神经营养药等,48h内拔除引流。术后颈托保护6~12周,术后1周、3、6、12个月分别拍摄颈椎X线片,了解内植物位置及植骨融合情况,必要时可行CT或MRI检查。36例手术患者,除2例因肺栓塞及肺部感染4个月内死亡外,其余34例获随访12~24个月,平均16.6个月。根据具体病情及术后植骨块生长情况决定颈托去除时间。

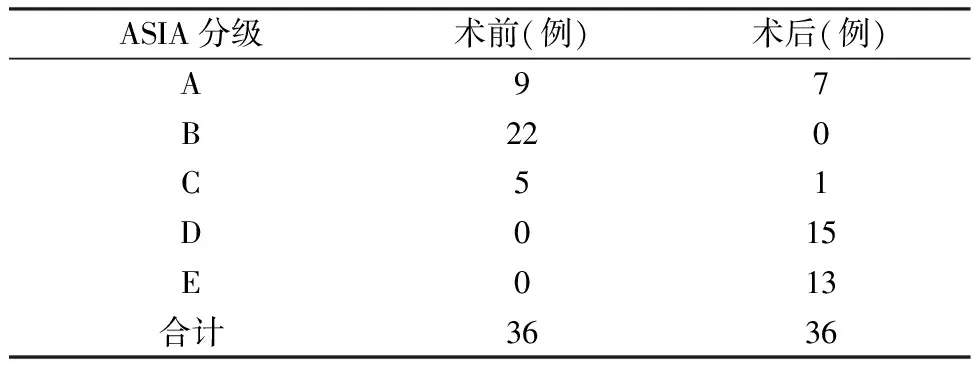

5结果36例术中无大血管、气管、食道、脊髓意外损伤发生,所有患者切口均I期愈合。术后ASIA分级均有不同程度提高(1~3级),36例手术患者根据ASIA分级脊髓神经功能改善情况见表1。感觉及运动评分术后(93.65±11.47、109.84±18.78)较术前(48.46±17.28、78.45±21.24)均有明显增加(P<0.05 )。术后发生咽喉部疼痛3例,声音嘶哑1例,C5神经根轴性症状1例,髂骨供骨区出现疼痛、麻木1例,经治疗后改善。9例脱位患者均获得复位并最终获得骨性融合。死亡2例,1例术后2周发生肺栓塞死亡,1例术后4月因肺部感染死亡。未见内植物松动、脱落或断裂。植骨在3~6个月内融合,无假关节、骨不连发生,未发现钛网明显塌陷。

表1 36例下颈椎损伤合并颈脊髓损伤脊髓功能改善情况表(ASIA分级)

讨 论

1颈椎损伤的Allen分型与手术治疗方式的选择Allen等[1]根据外力的作用方向和颈椎受伤时的位置将颈椎损伤分为6型,即屈曲压缩(compressive flexion,CF)型、伸展压缩(compressive extension,CE)型、垂直压缩(vertical compression,VC)型、屈曲牵张(distractive flexion,DF)型、伸展牵张(distractive extension,DE)型、侧方屈曲(lateral flexion,LF)型。CF型损伤为椎体骨折和后方韧带的切断,生物力学特征是前方椎体的支柱功能和后方韧带受不同程度破坏,瞬间旋转轴(instantaneous axis of rotation,IAR)向后方移动。手术治疗的原则应是前方支柱功能重建,即髂骨块或钛网+钢板固定。CE型损伤是颈椎损伤最常见的类型,后方附件结构骨折以及前方椎间盘和韧带断裂,向前方脱位。生物力学特点是后方骨韧带结构遭到破坏,但是椎体支柱功能尚存,通常颈椎牵引无效,应在MRI评价结束后立即采取手术治疗。手术治疗的原则是后路复位固定。若合并椎间盘突出,可同时联合前路手术。VC型损伤根据损伤程度分为3期,其生物力学特征是前方支柱破坏和后方附件结构的损伤,X线片的基本表现是椎体爆裂骨折并向后方移位。IAR通常向后方移动。手术原则是重建前方支柱,髂骨块或钛网+钢板固定。DF型损伤的生物力学特点是后方韧带结构完全损伤,前方骨性支撑结构良好,可合并前方韧带和椎间盘不同程度损伤,IAR向前方移动。治疗原则是立即闭合复位,复位后应复查MRI,判断是否存在椎间盘突出。对于闭合复位失败者首选后路切开复位,将绞锁的关节突部分切除,采用钢丝、侧块或椎弓根钉固定。后路固定后确认前方有椎间盘突出可同时联合前路手术。DE型损伤的生物力学基本特征是后方韧带和椎体支柱功能尚存,前方韧带和椎间盘损伤,IAR向后方移动。对于此类损伤牵引治疗通常无效,应采取前路破损的椎间盘摘除,椎体间植骨和钢板固定。LF型损伤的生物力学特点是后方韧带和前方骨性结构的破坏,通常前方韧带和椎间盘结构尚存。治疗原则是前方支柱重建+后路钢丝或侧块螺钉固定。

2手术时机的选择下颈椎损伤合并颈脊髓损伤患者,如果手术指征明确,无明显手术禁忌证,应尽快手术治疗。由于脊髓损伤是一个渐进的过程,尽早解除脊髓压迫可以最大限度减轻原发性或继发性损害。脊髓灰质的早期血管改变在创伤后几小时内发生,5d后将出现灰质的不可逆坏死,脊髓白质对压迫的耐受性相对较高,在7d后出现病理改变[2]。因此,在患者全身状况允许的状况下尽早手术解除压迫,为脊髓的恢复创造良好的条件。在损伤早期,对完全性和不完全性脊髓损伤的判断并非绝对准确,部分脊髓短期休克的患者也表现为完全性损伤的体征。因此,即使术前诊断为全瘫的患者,也应及早手术。

3重视下颈椎损伤合并颈脊髓损伤的综合治疗脊髓损伤治疗目的是终止继发性脊髓损伤的病理改变,为脊髓损伤提供有利的恢复条件。主要的治疗方式包括全身治疗、药物治疗、急诊复位及手术治疗。

3.1全身治疗: C4或C5颈髓损伤患者可因肋间肌和膈肌的瘫痪而引起限制性通气障碍,C6以上颈脊髓损伤出现的低血压、心率过缓都会加重脊髓的缺血,所以颈脊髓损伤的患者都应严密监护,维持正常的血氧饱和度,保证脊髓血供,预防并发症。

3.2药物治疗: 美国国立急性脊髓损伤研究会(NASCIS)认为损伤后8h内大剂量应用甲泼尼龙对运动恢复有效,但大剂量治疗会使各种并发症增加,所以甲基强的松龙(MPSS)可以作为急性脊髓损伤治疗的药物选择使用,但应明确其不良反应,并且在衡量利弊后使用。神经节苷脂(GM-1)也是在前瞻性研究中被证明为有促进运动恢复作用的药物[3]。另外脱水和利尿剂可减轻脊髓水肿也可选择性使用。

3.3急诊闭合复位: 颈椎骨折脱位的早期复位可以促进脊髓损伤的恢复。手术复位难以早期进行且给患者带来二次创伤,而急诊闭合复位不仅可免除手术创伤,且在较早时间即可进行。有效的闭台复位还可使后续的手术准备更为充分,所以仍被广泛使用。但下颈椎脱位多合并椎间盘突出或纤维环破裂,复位可能使椎间盘突入椎管加重脊髓损伤,是否进行闭合复位仍有争议[3]。因此,对待闭合复位应慎重,复位过程中如有神经症状的恶化或牵引重量已接近安全上限仍未复位者应立即停止复位,待生命体征稳定后行MRI检查计划手术治疗。

参考文献:

[1] Allen BL Jr,Ferguson RL,Lehmann TR,et al.A mechanistic classification of closed, indirect fractures and dislocations of the lower cervical spine[J].Spine (Phila Pa 1976),1982,7(1):1-27.

[2] Hamilton A,Webb JK.The role of anterior surgery for vertebral fractures with and without cord compression[J].Clin Orthop Relat Res,1994,(300):79-89.

[3] 戴力扬,李海.下颈椎损伤的诊断与治疗[J].中华外科杂志2007,45(3):396-401.