腹部创伤后严重腹腔感染37例的诊治分析

2014-08-30王建柏高劲谋周伦上赵山红梁绍勇刘朝普向江侠徐炎安

王建柏,高劲谋,胡 平,周伦上,赵山红,梁绍勇,刘朝普,何 平,向江侠,项 震,徐炎安

随着道路交通及城镇建筑的飞速发展,越来越多腹部创伤患者送达医院。腹腔感染的发生率逐年升高[1]。合并脓毒症与脓毒性休克的腹腔感染即为严重腹腔感染[2]。严重腹腔感染是腹部外科医生始终追求避免而又终将面临的难题。本文收集我院2006年2月~2013年5月间收治的37例腹部创伤后严重腹腔感染病例的临床资料并作回顾性分析,报告如下。

临床资料

1 一般资料

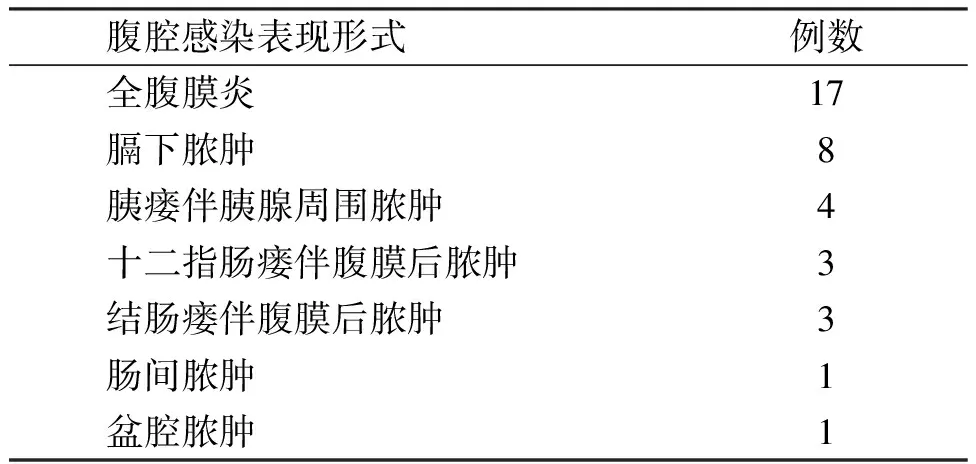

本组37例,男性31例,女性6例; 年龄17~73岁,平均37.25岁。致伤原因: 道路交通伤20例,高处坠落伤11例,刀剌伤3例,重物压砸伤2例,矿车挤压伤1例。全部病例为多发伤,损伤严重度评分(ISS)11~59分,平均26.78分。损伤部位: 头颈伤4例次,面部伤5例次,胸部伤28例次,腹部伤37例次,骨盆及四肢骨折19例次,体表伤10例次。直接入院20例,他院转入17例(伤后2~17d转入,1例伤后3个月转入)。钝性腹部伤31例,穿透性伤6例。腹部损伤脏器1~5个,平均2.7个。合并脓毒性休克17例。有剖腹手术史22例。腹腔感染表现形式见表1。

表1 37例腹腔感染表现形式

2 诊治经过

临床表现高热21例,全腹膜炎体征17例,局限性腹部体征20例,血常规提示白细胞总数及中性粒细胞异常增高28例。腹腔引流管引出胃肠液5例,引流液细菌培养阳性6例; 腹部切口裂口伴胃肠液溢出3例; 腹腔穿刺18例,抽出脓性液13例,抽出液淀粉酶测定升高3例。全部病例行螺旋CT或超声检查,阳性率100%,发现腹腔积液24例,腹膜外脓肿6例,肠外积气7例。

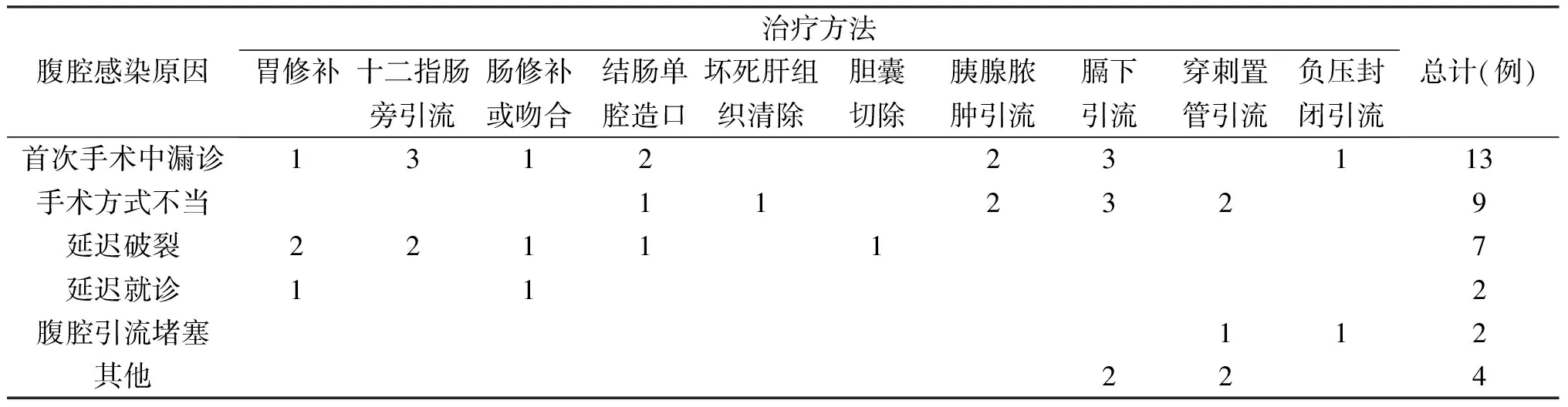

伤后2~43d手术,平均18.33d。腹腔感染原因及外科治疗方法见表2。漏诊十二指肠损伤4例,胰腺伤3例,结肠伤3例,胃损伤1例,小肠伤1例,直肠伤1例。胃肠液破入腹腔者用加热后的生理盐水3 000~10 000ml彻底冲洗,结直肠损伤者加用甲硝唑液灌洗,甲硝唑术中静脉、腹腔及肠腔内3途径给药,术后连续使用3d。35例腹腔液细菌学鉴定,腹腔感染是G-菌为主要致病菌的混合感染,其中大肠埃希菌18例次,肺炎克雷伯杆菌13例次,铜绿假单胞菌5例次,金黄色葡萄球菌5例次,全部病例使用抗生素,经验性使用三代头孢菌素,其后根据药物敏感实验调整抗生素。

表2 腹腔感染原因及外科治疗方法

结 果

住院时间17~186d,平均56.7d。腹腔感染控制[体温正常,血中白细胞总数及中性粒细胞比例正常,降钙素原(PCT)正常]时间7~31d,平均15.69d。10例(27%)有腹部并发症,包括不全性肠梗阻7例(1例经剖腹小肠重排治愈,余行非手术治疗好转); 应激性溃疡2例; 1例胰瘘伴胰腺脓肿并发大出血2次,经加压填塞后引流治愈。4例结肠造口于6~12个月还纳,术后恢复顺利。并发脓毒性休克17例。死亡1例(2.7%),死于腹腔感染后并发多器官功能障碍综合征(MODS),其余病例痊愈出院。

讨 论

腹腔感染是腹部创伤后最常见感染,其发生率为2%~9%[3],占院内感染首位[4]。本组发生率为4.7%。本组资料显示漏诊胃肠道损伤、首次手术方式不当及胃肠延迟破裂是腹部创伤后严重腹腔感染的主要原因,如表2所示。

1 多发伤中肠道损伤漏诊最常见[5]

本组病例均为多发伤,十二指肠、胰腺及腹膜外结直肠是最易漏诊的脏器。多发伤往往病情危急,多只注重止血而忽略上述隐匿脏器的损伤; 这些脏器位置深,探查费时又困难,漏诊常难以避免。笔者主张外伤性剖腹探查作全面探查,不能仅满足于1处损伤的发现。本组漏诊十二指肠损伤4例,胰腺伤3例,对于司机方向盘损伤者尤其应注意有无胰十二指肠损伤。并应防止同一脏器多处损伤的漏诊,本组1例胃破裂患者,3次剖腹均只发现和修补1处破口,最终死于严重腹腔感染并发的MODS,教训极为惨痛。

2 手术方式不当

手术方式不当无疑会增加并发症,尤其是腹腔感染,甚至导致灾难性后果。本组2例(AIS-OIS分级)Ⅲ级胰腺损伤,术中行简单修补及引流,术后胰漏并形成脓肿。高劲谋等[6]主张Ⅲ级胰腺损伤行体尾部切除,既止血彻底,又减少并发症。结直肠损伤需造口时,应行近端单腔造口,不行双腔造口。本组1例腹膜外直肠损伤,行乙状结肠双腔造口,盆腔感染经久不愈3个月,转入后改行单腔造口而愈。任建安和黎介寿[2]持相同观点。失活组织应清除。本组1例(AIS-OIS分级)Ⅴ级肝伤者,术中行肝动脉结扎及肝周填塞,未清除失活肝组织,导致感染,8d后再次剖腹清除。

3 胃肠延迟破裂

腹部脏器多,损伤多为多脏器伤,即使单一脏器亦可能多段受累,若术中未作预防性措施,容易导致延迟破裂。本组发生7例(18.9%),其中5例有手术史,术中诊断胃肠浆肌层挫裂伤,术后3~10d引流出胃肠液而再次手术。严重创伤和休克使机体抗感染能力下降,组织的长期缺血和缺氧必将导致组织愈合能力的降低[7]。当然腹腔感染还与患者延迟就诊、腹腔引流不充分、患者全身状况等多方面有关。

腹腔感染诊断较为容易,腹部CT是明确有无腹腔感染以及感染部位的首选诊断方法[4]。腹腔感染的处理较为棘手。外科处理腹腔感染的常用方法是开腹手术,开腹手术治疗基本原则是控制感染源、清创与充分引流[2]。感染灶的清除是处理腹腔感染的核心内容,文献报道腹腔感染灶处理不充分患者发生死亡的危险性是处理充分患者的约21倍,腹腔感染灶处理不充分是影响严重腹腔感染患者预后的危险因素且为独立危险因素[8]。本组开腹35例次。笔者强调术中腹腔冲洗及安置充分可靠引流。张连阳等[5,9]更强调,手术中“超量(数十升)”接近体温的盐水冲洗将污染“稀释”到最低程度是防止感染最重要的措施。引流必须充分合理,引流是腹腔感染所有处理措施中的“灵魂”[2]。虽然经皮脓肿穿刺引流是目前国际外科感染界较为推崇的治疗腹腔感染的微创手段[10]。但对于上腹部感染,笔者不主张行穿刺置管引流而主张开放引流,因上腹部腹膜吸收功能好,如果穿刺置管引流不够充分,毒素及细菌大量入血,易引发脓毒症甚至脓毒性休克。本组合并休克17例,感染灶均为上腹部。经过充分外科处理,病情往往立竿见影。

尽管外科手术是治疗重度腹腔感染的中心环节,但恰当地使用抗生素有时会起着关键作用。腹腔内感染多属内源性感染,常常是多种细菌引起的混合感染,大肠杆菌和脆弱拟杆菌等革兰氏阴性杆菌是腹腔感染中最常见的致病菌,因此抗感染药物治疗也占有很重要的地位。其应用目的是为了控制局部和血流扩散, 以及减少后期的并发症[4]。笔者强调早期经验性应用抗生素,争取将感染控制在“萌芽期”,那种等微生物培养结果再针对性用药的观点听起来合理但作为预防性用药不实际。术中恰当使用抗生素能有效预防感染发生。高劲谋等[11]报告1组结直肠损伤病例,经验性使用甲硝唑“333”方案,即: 伤后3h内开始用药; 经静脉、肠腔(术中保留灌注和术后经肛管低压灌洗)、腹腔(术中灌洗和术后经腹腔引流管灌注)三途径用药,持续用药3d,无一例感染并发症,值得推广。

此外,腹腔感染的治疗还包括肠功能恢复、肠内营养、免疫调节等多方面的综合治疗措施。对创伤后腹腔感染的预防和治疗这一难题,还需要同仁们不断深入探索。

参考文献:

[1] Vincent JL.Clinical sepsis and septic shock-definition,diagnosis and management principles[J].Langenbecks Arch Surg,2008,393(6):817-824.

[2] 任建安,黎介寿.严重腹腔感染的综合治疗[J].中国实用外科杂志,2007,27(12):940-942.

[3] Blot S,De Waele JJ,Vogelaers D.Essentials for selecting antimicrobial therapy for intra-abdominal infections[J].Drugs,2012,72(6):E17-32.

[4] 陈凛.复杂腹腔感染的外科处理[J].中华普通外科学文献(电子版),2012,6(4):1-2.

[5] 张连阳,谭浩,姚元章,等.多发伤后严重腹腔感染42例报道[J].创伤外科杂志,2010,12(4):293-296.

[6] 高劲谋,赵山红,杨俊,等.胰腺损伤148例诊治分析[J].中华肝胆外科杂志,2010,16(3):184-187.

[7] 俞继卫,夏焱,姜波健.创伤性结肠破裂术后腹腔感染的危险因素分析[J].创伤外科杂志,2005,7(5):325-327.

[8] 李育,安尼瓦尔江,美克拉伊,等.外科重症监护病房严重腹腔感染患者预后危险因素分析[J].中国危重病急救医学,2012, 24(3):162-165.

[9] 张连阳.重视创伤后脓毒症的外科诊疗[J].国际外科学杂志,2010,37(4):217-219.

[10] 任建安.当前腹腔感染诊治的难题与对策[J].中华胃肠外科杂志,2011,14(7):483-486.

[11] 高劲谋,赵山红,林曦,等. 结直肠损伤的手术治疗:附125例报告[J].中国普通外科杂志,2007,16(12):1171-1173.