高校校园环境研究

2014-08-27冉静

冉静

关于大学生活过程中哪些因素影响学生的发展这一问题,国外学者做了很多有益的探索和研究,从多方面包括学校和学生个体层面对影响学生发展的因素进行了探讨,并形成了若干理论模型。其中,奥斯汀(Astin)从学校环境影响出发,研究院校环境作为学生投入与收获的中介因素,对学生的发展产生重要影响。该研究注重外部影响因素;乔治·库(George Kuh)从学校环境与学生努力出发,认为学生的学习性投入通过个人努力与学校环境作用对最终的学习成就产生影响;帕斯卡雷拉( Pascarella )从综合角度出发,提出了对学生学习产出与成长产生影响的五个变量,学生个体背景与学校组织特征是外在的环境变量,通过学生的社会交往、个人努力、学校环境因素,从而对学生个体发展产生影响。[1]这些研究表明了学校环境对学生发展发挥着影响作用,笔者基于实证调查,试对大学校园环境对学生发展的影响进行研究。

一研究设计

(一)研究工具

本研究的工具是《地方院校大学生就读经验调查问卷》,该问卷借鉴了“美国大学生就读经验”(CSEQ)、“全国大学生参与度调查问卷”(NSSE)、周作宇修订的适合我国国情的“中国大学生就读经验问卷”以及鲍威的“北京高校学生学业发展状况调查问卷”等成熟调查问卷,问卷主要围绕学生在大学期间的就读经验及自身发展程度设置问题,主要分为基本信息、校园活动(课程学习、课外活动、人际交往)、对校园环境的感知、对自己大学就读收获的评价四个部分,共计92道题目。问卷中选取能反映就读经验和学习收获的问题,同时收集了学校类型,专业,家庭年收入,成绩等级等可能会影响研究结果的背景信息,在问卷修订时得到了教育学专家、教育工作者的参与和指导,这些都保证了问卷具有良好的内容效度。

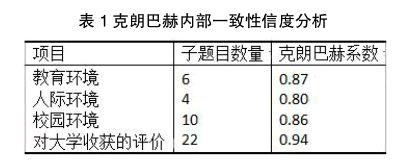

鉴于本研究主要考察校园环境对学生发展的影响,笔者从整套问卷中选取与本研究相关的两套变量,即校园环境和学生发展。校园环境包括教育环境和人际环境两个方面,学生发展状况主要通过大学生对自己大学就读收获的评价来测量。在《地方院校大学生就读经验问卷》中,校园环境中的教育环境通过6道题来测量,包括学术、学业、智力发展;审美能力、表达能力和创造素质的发展;批判、评判和分析能力的发展;交流、沟通和合作能力的发展;计算机和其他信息资源运用能力的发展;职业和工作能力的发展;人际环境通过和同学的关系、和班主任/辅导员的关系、和任课老师关系、和行政管理人员及学院领导的关系这4道题目来测量;大学收获自评则通过22个题目来考察,包括职业知识和技能(职业准备)、专业基础知识和专门知识技能、本专业领域的前沿知识、通识基础知识、对于艺术、音乐和戏剧的理解与欣赏能力、人文社科知识和人文素质、写作能力、口语表达能力、使用电脑和其它信息技术的能力、定量分析能力、分析思维和逻辑思维能力、有效自主学习能力、创新能力、领导管理能力、人际沟通能力、协调组织能力、团队合作意识的发展、认识到不同的人生哲学、文化和生活方式、形成自己的价值观和伦理标准、了解自己,包括自己的能力、兴趣和个性、养成健康的生活习惯和合理的作息、适应变化(新技术,不同工作或环境等)的能力。各变量的克朗巴赫内部一致性系数(见表1)均大于或等于0.8,可见具有较好的内部信度。[2]

(二)研究对象与数据来源

本研究采用分层抽样的方式对湖南8所高校实施了《地方院校大学生就读经验调查》,首先将湖南省高校区分为“211工程”高校、一般本科院校、高职高专三类,进行院校抽样,再分别在文科、理科、工科三个不同学科院系中分别从大二、大三、大四三个不同年级进行样本抽取。调查共回收有效样本数量1358个,其中“211工程”院校22.6%、一般本科院校56.6%,高职高专院校20.8%。依据以上数据资料,本研究拟运用SPSS21. 0软件对数据进行统计分析以把握湖南省高校校园环境状况以及考察大学生基本信息对课程学习的影响。

二数据分析

(一)高校校园环境分析

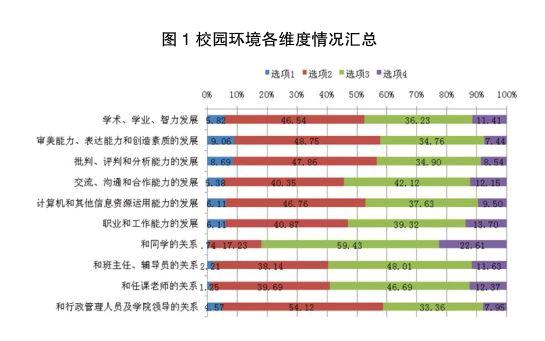

笔者在考察学校教育环境(1=几乎不强调,2=一般,3=强调,4=非常强调)和人际环境(1=非常不融洽,2=一般,3=融洽,4=非常不融洽)时均采取从1分到4分的四点计分法,故2.5分是理论上的中等强度观测值。从学校教育环境各题目的平均得分来看,除了“批判、评判和分析能力的发展”(2.43分)和“审美能力、表达能力和创造素质的发展”(2.41分)的得分低于2.5分,其余四项均大于理论平均值,且依次为“交流、沟通和合作能力的发展”(2.61分)、“职业和工作能力的发展”(2.61分)、“学术、学业、智力发展”(2.53分)、“计算机和其他信息资源运用能力的发展”(2.51分)。由图1可知,超过50%的学生认为学校“强调”或“非常强调”交流、沟通和合作能力及职业和工作能力,接近50%的学生认为学校“强调”或“非常强调”学术、学业、智力发展。可见,调查对象认为学校强调最多的三个方面是“交流、沟通和合作能力的发展”、“职业和工作能力的发展”、“学术、学业、智力发展”。毫无疑问,学生在校期间的主要任务是学习,学校理应强调基本的学术智力发展,但是大学学习的最终目的是为了运用所学知识,这要通过合适的岗位才能发挥出来,面对目前大学生就业难的现状,学校强调职业和工作能力也无可厚非。至于交流、沟通和合作能力,无论在学习、工作、生活中都很重要,可以说是必不可缺的一项技能。

从学校人际环境的评价的平均分来看,调查对象评价和同学的关系的得分(3.04分)最高,其次为和任课老师的关系(2.70分),再次之为与班主任/辅导员的关系(2.69分),最后为和行政管理人员及学院领导的关系(2.45分),低于理论平均值2.5分。图1显示,82.04%的大学生与同学关系融洽或非常融洽,约60%的大学生与班主任/辅导员、任课老师的关系融洽或非常融洽,54.12%的大学生表示与行政管理人员关系一般;仅有0.74%的大学生与同学关系非常不融洽,4.57%的大学生与行政管理人员及学院领导的关系非常不融洽。由此可以看出,大学生与同学的关系最融洽,与班主任/辅导员、任课老师的关系次之,与行政管理人员及学院领导的关系最差。这与日常生活中的经验印象相吻合,反映出学校各方面人际环境状况。

(二)不同类型学校校园环境的比较分析

由于总体分布未知,本研究采用非参数检验来考察不同类型学校的校园环境是否存在差异。从表2中可知,克-瓦氏单向方差分析显示不同类型学校的校园环境存在显著差异(p=0.00<0.05),其中学校的教育环境方面,不同类型学校在审美能力、表达能力和创造素质、批判、评判和分析能力、交流、沟通和合作能力、计算机和其他信息资源运用能力、职业和工作能力这些方面有显著差异,在学术、学业、智力方面没有表现出差异性(p=0.592>0.05),这说明“211”院校、一般本科院校、高职高专院校都比较强调学生的学术、学业和智力的发展。在校园人际环境方面,不同类型学校的学生在和同学的关系方面没有显著差异,与班主任或辅导员、任课老师以及行政管理人员和学院领导的关系上表现出显著差异。

注:1采用Kruskal Wallis检验;2、3、4采用Mann-Whitney U检验;2为“211”院校与一般本科院校,3为“211”院校与高职高专院校,4为一般本科院校与高职高专院校。

通过Mann-Whitney U检验进一步两两比较发现,“211”院校与一般本科院校在校园环境上的差异主要表现在是否强调学生审美能力、表达能力、创造素质,批判、评判和分析能力,交流、沟通和合作能力,计算机和其他信息资源运用能力以及职业工作能力上,在人际关系上主要是和班主任∕辅导员、行政管理人员及学院领导的关系上存在差异;“211”院校与高职高专院校在校园教育环境上的差异表现和与一般本科校院校的差异表现相同,在人际关系上除了班主任∕辅导员之外,“211”院校与高职高专院校的学生还在与任课老师的关系方面表现出显著差异,而在和行政管理人员及学院领导的关系上则没有表现出差异;一般本科院校与高职高专院校在学术、学业、智力以及批判、评判和分析能力的发展上没有表现出差异性,和同学、行政管理人员及学院领导的关系上也没有表现出差异性。

(三)校园环境对大学收获的影响分析

为了探索整体校园环境、教育环境及人际环境对大学生在就读期间的总体收获,笔者将整体校园环境、教育环境、人际环境分别作为单独的自变量,将大学收获(各指标相加后再平均)作为因变量进行回归分析。基于不同类型学校在校园环境上表现出显著地差异(见表2),笔者又将“学校类型”这一变量进行分解,以探讨不同类型学校的校园环境、教育环境及人际环境对大学收获的影响的差异。

从表3可以看出,校园环境及其两个维度均对大学生在校期间的收获有积极影响,且学校人际环境对大学生就读收获的影响比教育环境对大学生就读收获的影响要大一些。总体上看,高职高专院校和一般本科院校的校园环境对学生大学收获的影响比较大,“211”院校的校园环境对学生大学收获的影响相对要小一些。在学校教育环境对大学收获的影响方面,一般本科院校的影响较大,其次是高职高专院校,“211”院校影响最小;在学校人际环境对大学收获的影响方面,影响最大的是高职高专院校,其次为一般本科院校,最小的是“211”院校。可见,无论是整体校园环境,还是教育环境或人际环境,“211”院校与其他类型院校相比,其环境对大学生发展的影响都是最小的。这种情况与我们日常生活的认知存在一些反差,这可能是因为大学环境十分复杂,加上笔者的能力水平的限制,本研究所采取的的测量大学校园环境的那些指标不能反映校园的所有环境状况,当然也无法通过这些有限的可测量的问题来准确评价校园环境各个方面对学生就读收获的实际影响。另一方面,不同类型学校的学生入学之前是否存在差异,他们对大学环境和个人发展的预期是否存在差异,以及这些差异是否影响他们对校园环境以及大学就读收获的评价等这些问题并不在本文讨论的范围之内,这些问题都还有待进一步的研究和探讨。

三结论

总的来说,湖南各高校的校园环境较好,而且各高校人际环境的平均得分高于教育环境的平均得分,说明各高校的人际环境要好于教育环境。具体来说,各高校在教育环境方面非常重视学生交流、沟通和合作能力、职业和工作能力以及学术、学业、智力的培养和发展,在人际环境方面,生生沟通交往更加融洽,与老师或辅导员交往次之,与行政管理人员或学院领导的关系最差。除了学术、学业、智力方面和与同学的关系之外,“211”院校、一般本科院校以及高职高专院校在其他指标上都表现出显著的差异性,可见不同类型院校的校园环境存在很大的差别。此外,各高校校园环境及其两个维度(教育环境、人际环境)均对大学生在校期间的收获有积极影响,且学校人际环境比教育环境对大学生就读收获的影响要大一些。不同类型院校对学生大学收获的影响从大到小依次为高职高专院校、一般本科院校、“211”院校,可见“211”院校及一般本科院校需要提供更加优质的校园环境来促进学生的发展,以满足学生对高等教育的需求。

基于以上研究,笔者认为要充分发挥校园环境对于促进学生发展的作用,湖南高校仍需努力创建更加优质的校园环境。在教育环境的创建方面,要注重学生的全面教育和发展,除了基本的学术、学业及智力发展,更应该重视学生信息资源运用能力、分析评判思维能力以及审美、创造能力的发展;在人际环境方面,应确立“全员育人”理念,发挥每一位教职员工的示范、引导、辅导作用,创建有利于师生交流沟通的环境,重视良好师生关系的培养,以促进大学生能力素质的培养。

参考文献

[1]白华.本科生就读经验影响学习收获的路径研究—基于结构方程模型[J].中国高教研究,2013(6):26-32.

[2]陈超,邹滢. SPSS15.0中文版常用功能与应用实例精讲[M].北京:电子工业出版社,2009:337.

[3]鲍威.高等院校教学质量与教育成果及其关联性的实证研究—基于北京市高校学生学业情况的调研大学[J].大学(研究与评价),2008(3):71-82.

[4] Astin A W. What matters in college? Four Critical Years revisited[M]. San Francisco: Jossey-Bass, 1993: 52.

[5] Hu S&Kuh G D. Maximizing What Students Get Out of College: Testing a Learning Productivity Model[J]. Journal of College Student Development, 2003, 44(Q2): 185-203.

[6] Pascarella E T. College Environmental Influences on Learning and Cognitive development: A Critical Review and Synthesis[M]. Higher Education: Handbook of Theory and Research. New York: Agathon, 1985.