缝洞型碳酸盐岩油藏注水替油适应性浅析

——以轮古西潜山油藏为例

2014-08-02曹鹏常少英戴传瑞

曹鹏,常少英,戴传瑞

赵继龙,闫晓芳,罗宪婴 (中国石油杭州地质研究院,浙江杭州310023)

缝洞型碳酸盐岩油藏注水替油适应性浅析

——以轮古西潜山油藏为例

曹鹏,常少英,戴传瑞

赵继龙,闫晓芳,罗宪婴 (中国石油杭州地质研究院,浙江杭州310023)

油藏非均质性强、储层条件复杂、空间连通性差是轮古西潜山油藏的典型特征,根据油藏的动静态资料分析,将储集类型划分为洞穴连通型、孤立洞穴型、洞穴+裂缝型以及孔洞+裂缝型储层4种类型。该研究通过对不同储集类型的单井控制单元注水替油效果的适应性进行分析,指出孤立洞穴型储层注水替油效果较佳,洞穴+裂缝型储层次之,孔洞+裂缝型储层不适宜采用注水替油方式开采。

缝洞型油藏;注水替油;储层类型;开采方式

目前世界上已发现油气储量的40%来自碳酸盐岩储层,其中我国碳酸盐岩储层油气储量就接近30%[1]。因此通过碳酸盐岩储层类型及其特征研究增油措施,对于我国油气开发战略具有重要的现实意义。轮古西潜山油藏是沿奥陶系顶部不整合构造分布的碳酸盐岩、很大程度上受古岩溶型储层控制的缝洞型隐蔽油藏,油气分布不受现今局部构造高点控制[2~5]。综合地球物理、地质以及开发动态相关理论[6],将该区主要的储集空间分为4种类型[7~11]:洞穴连通型、孤立洞穴型、洞穴+裂缝型、孔洞+裂缝型。天然能量评价结果表明4种储集类型开发初期对应的能量级别基本为能量充足、较充足、具有一定地层能量和能量不足[12]。伴随油田的不断开发,目前已动用流动单元的地层能量均具有不同程度的下降,因此有必要针对不同储集类型采取适宜的方式补充地层能量进行开采,提高原油采收率。目前该区洞穴连通型储层一般是由多井连通控制的单元,而孤立洞穴型、洞穴+裂缝型、孔洞+裂缝型这3类储层主要是受单井控制,那么哪种储层类型更适于注水替油开发、其适用性如何还不得而知。该次研究将储渗模型与矿场实践相结合,从油藏工程的角度研究不同储集类型油蒇注水替油的适应性,为油藏后续有效、高效开发奠定基础。

1 注水替油适应性分析

1.1 注水替油开发技术

对于能量较不充足的开发单元,依靠天然能量开采,能量衰减快,产能下降快,如果不采取措施在机抽生产达到极限时油井将停产,部分剩余油将无法采出,因此补充能量开发是十分必要的。但单井控制的开发单元储量规模相对较小,建立注采井网进行开发在经济上可行性差。而轮古西潜山油藏这类碳酸盐岩储集体导流能力强、界面张力弱、油水易于置换[13],因此针对该类油井实施单井注水替油是一种经济有效且适宜的开发方式[14,15]。

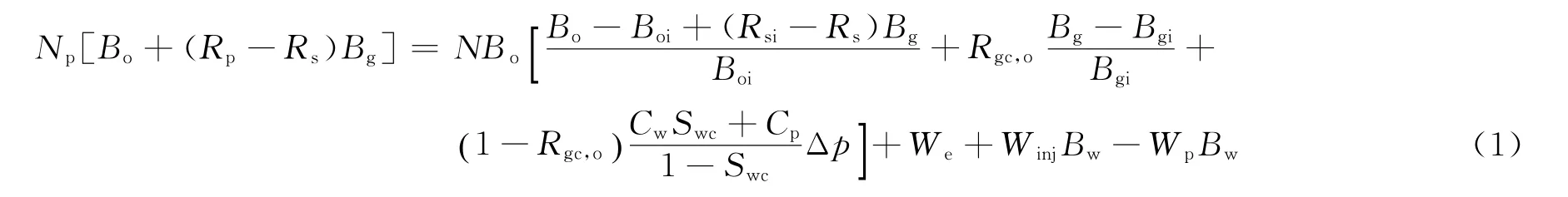

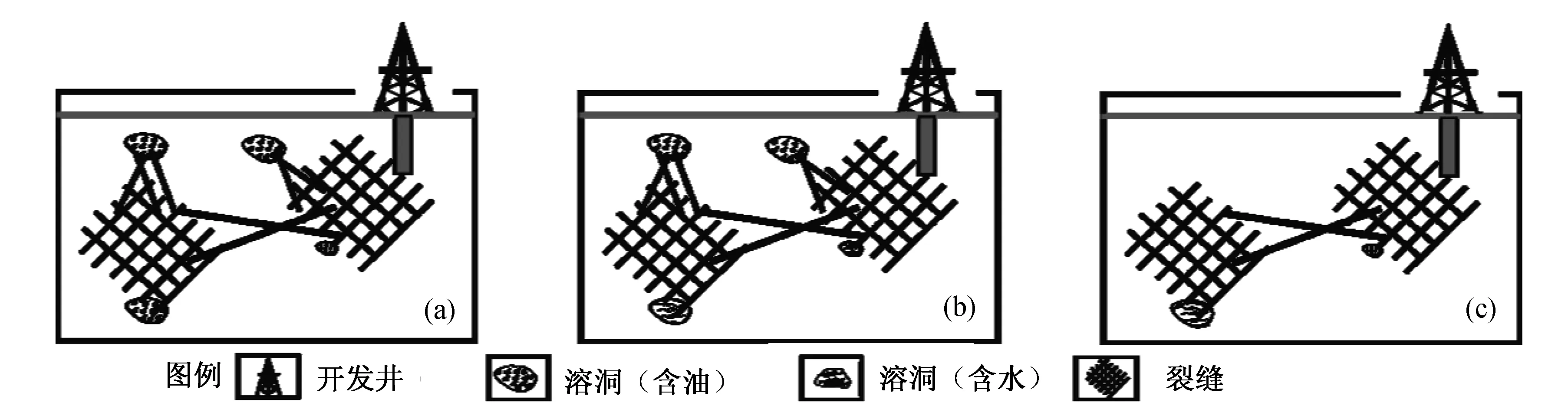

注水替油机理[13,16]是:首先是单井控制的缝洞流动单元依靠天然能量生产,当地层压力降至不能维持正常生产时,通过注入水补充地层能量,恢复地层压力;另外,注入水进入油井周围比较小的裂缝、孔洞中,驱替其中的剩余油。其次,由于缝洞型油藏储渗空间以裂缝和溶蚀孔洞或洞穴为主,油水渗流近似于管流,易在较短时间内产生重力分异。注入水后通过关井在较短时间产生油水重力分异置换,在缝洞上部形成剩余油富集带,同时产生次生底水。第三,当井口压力恢复到基本稳定后开井生产,采出地下原油,见图1。油水置换速度与溶洞的充填程度、置换时间以及原油的黏度相关。

图1 缝洞型油藏单井注水替油机理示意图

1.2 注水替油适应性分析

1)孤立洞穴型储层 从油藏工程的角度分析,假定一个封闭定容性储集体,与外界没有自然能量交换,在开采过程中符合物质平衡原理,则油藏的物质平衡方程通式应为:

式中:Rgc,o为原始气顶容积与油带容积比值,1;N为原始地质储量,m3;Np为累积产油量,m3;Bo、Bg、Bw分别为压力为p时的地层原油、气体、地层水的体积因数,1;Boi、Bgi分别为原始油藏压力条件下的地层原油和气体的体积因数,1;Cw、Cp分别为地层水、岩石的压缩系数,MPa-1;Rp为累积生产气油比,m3/m3;Rsi为原始溶解气油比,m3/m3;Rs为目前溶解气油比,m3/m3;Wp为累积总产水量,m3;We为水侵量,m3; Winj为累积注水量,m3;Swc为束缚水饱和度,1;Δp为目前地层压力下降值,MPa。

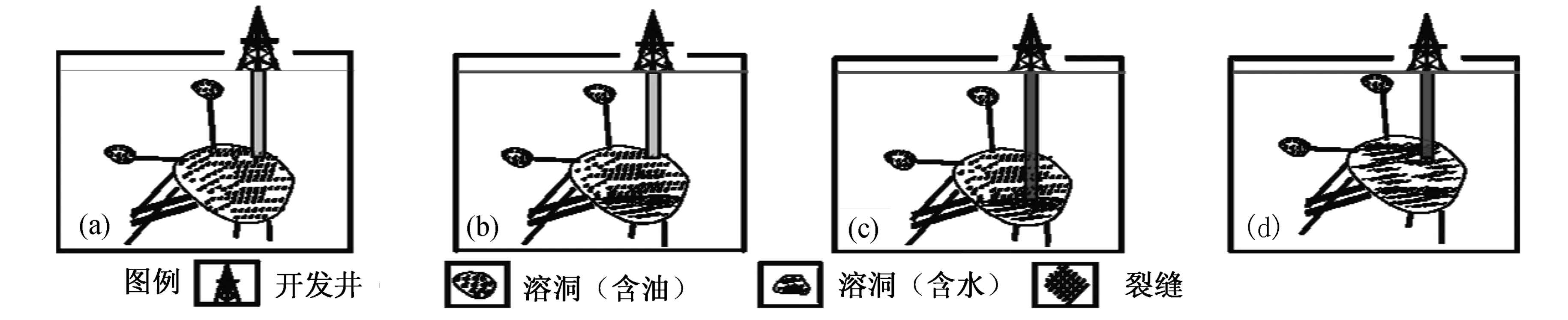

轮古西潜山油藏相对孤立洞穴型储层特征见图2。油井依靠弹性能量开采,无气顶和边底水存在,油井开采过程中地层和井底压力均远高于饱和压力,不考虑束缚水饱和度的影响,同时忽略孔隙弹性能量的影响。则式(1)可简化为式(2),也即油井的注水替油量简化计算公式:

式中:Co为油的压缩系数,MPa-1。

图2 孤立洞穴型储层

已有多位学者针对该类型储层进行了室内试验、矿场实践以及数值模拟等相关研究工作[13,16,17]。对钻遇相对孤立洞穴型的油井,分析其储层中的油水分布关系,主要分为4种亚类 (图2)。其中 (c)、 (d)两种模式,油井开井即见水,该类型油井注水替油效果较差。对于(a)、(b)类油井来说,伴随着开发的进行,能量衰减快,产量下降快,整个开发阶段基本不含水或含水低,该类型油井适宜采用注水-间开替油的方式进行开采,且具有较好的效果。

2)洞穴+裂缝型储层 该类型油藏,油井生产除上述条件外,还有一部分注入水会沿裂缝流失,致使有效注水量减小。物质平衡方程式可简化为:

式中:Wf为注入水中的无效流失量,m3。

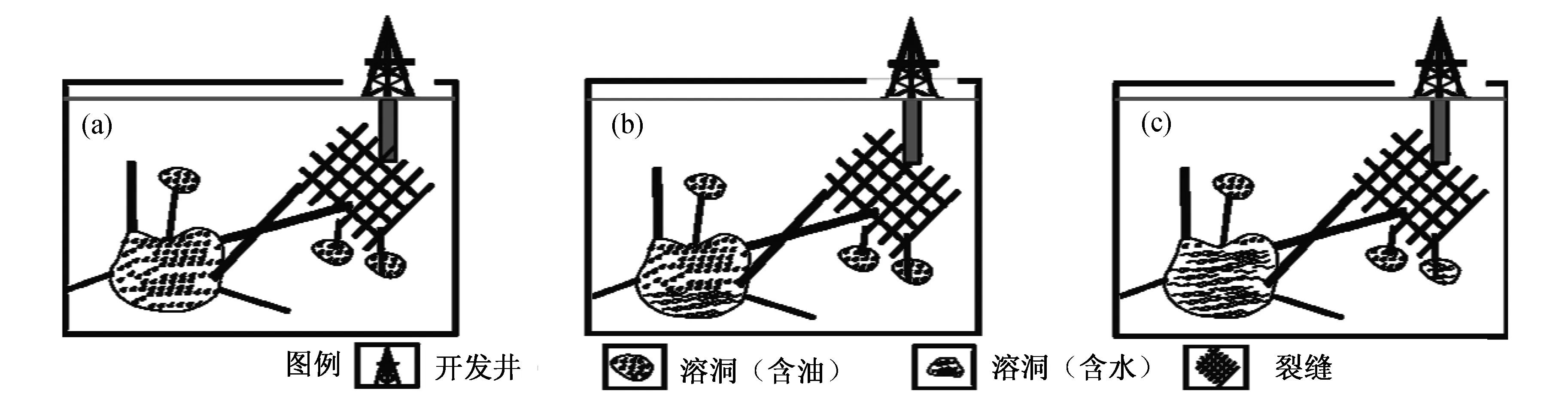

该类储层是在钻井的过程中,油井钻遇到了洞边的裂缝,流体在储层中的流动不再较好地符合管流特征,油水置换时间会明显变长。根据行业标准,天然地层能量一般表现为具有一定地层能量的类型,油井初期产能低,当裂缝与溶洞沟通后,产量会有一定幅度的上升。根据油水分布关系,该类型储层油井钻遇储层又分为3种亚类,见图3。其中 (a)、(b)两类油井在裂缝与溶洞具有较好沟通条件的情况下,注水替油具有一定的增油效果,但对该类油井建议首先实施侧钻,钻入裂缝周边溶洞进行开发,后期考虑进行注水替油,则效果更佳。对于 (c)类油井,已钻遇水洞边的裂缝,油井基本无产能,该类油井建议改层生产或关井。

图3 洞穴+裂缝型储层

3)孔洞+裂缝型储层 油井钻遇孔洞-裂缝型储层的分类模式见图4。该类油井钻遇储层主要为裂缝,裂缝周边与较小的孔洞具有一定的沟通,地层能量不足,油井产能低或无产能。油井物质平衡方程同样符合式 (3),但油水在储层中的渗流特征不再具有管流特征,因此油水置换效率很低。

图4 孔洞+裂缝型储层

对于 (a)、(b)类油井储层具有一定的油气显示,但储量规模小,该类油井实施注水替油措施效果较差且经济可行性差;而 (c)类油井钻遇区域基本为水层,油井无产能。因此整体上对于单井控制的孔洞+裂缝型储层不建议实施注水替油开采。

综上所述,建议首先对相对孤立洞穴型储层,且生产动态表现出产量递减快、油井不含水或呈波动型变化特征的油井实施注水替油开采;对于洞穴+裂缝型储层率先考虑侧钻,之后在开采地层能量不能满足开发需求时实施注水替油开发方式提高采收率;而对单井控制的 “孔洞+裂缝型”储层实施注水替油开采的经济可行性差。

2 注水替油矿场试验

目前轮古西潜山油藏实施的单井注水替油井共计10口,且已经覆盖裂缝+洞穴型、孤立洞穴型以及孔洞+裂缝型3种储层类型。

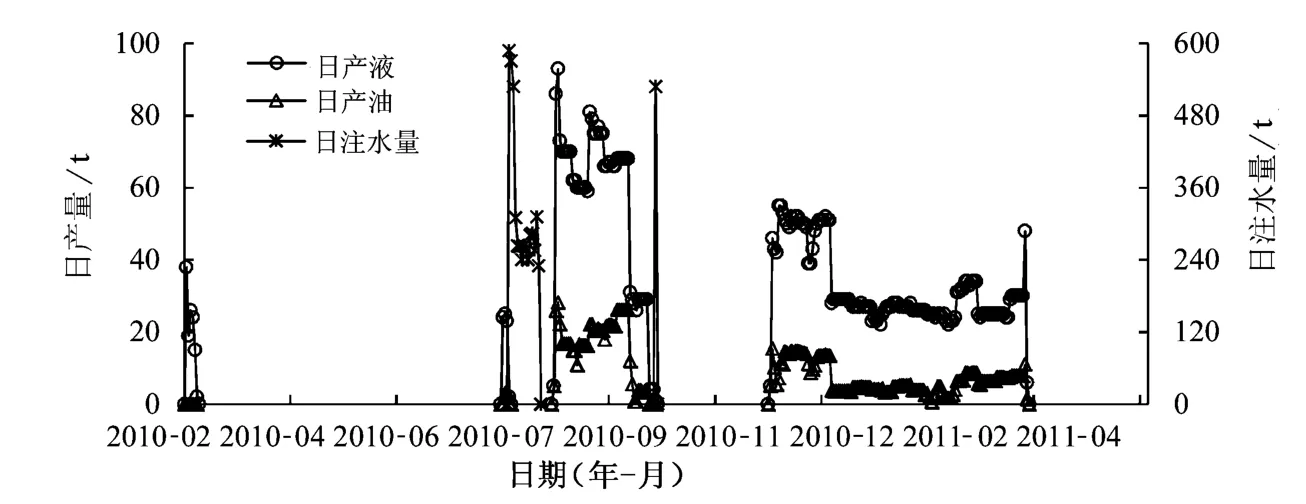

1)P1井 P1井钻遇储层属于典型的孤立洞穴型,该井注水前日产油量11.1t,经过第1轮(8d)注水3258m3后,开井初期日产油量达到了21.0t左右,不含水;第1轮生产末期日产油量降低到10t左右,经过第2轮注水(注入3721m3)后,初期开井生产日产油量最高达到了32t,生产不含水;第3轮注水2329m3后,经过关井,开井生产产液量高达54.0t,日产油初期可达11t左右,见图5。综上分析,针对相对孤立洞穴型储层,地层能量下降快、含水率低的油井,采用注水替油的方式开采,能够有效补充地层能量,提高原油采收率。

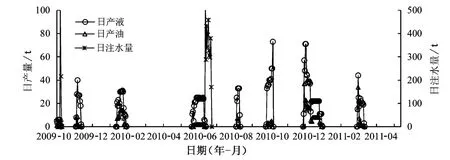

2)P6井 P6井属于典型的洞穴+裂缝型储层,钻遇的裂缝与周边洞穴具有较好的连通关系。P6井注水替油措施前,日产液24.0t,日产油3.2t,含水率86.3%,该种条件下实施注水替油(注水4885m3),经过7d关井后,开井生产在工作制度不变的条件下,日产液量最高可达93.0t,日产油28.2t,开发效果得到了较大程度的提高;第2轮注水528m3后,在同一工作制度下,开井生产日产液量50t左右,日产油13.0t左右,由于注水量较小,使得开发效果有所变差,见图6。P2井的注入水起到了较好的补充地层能量的作用,且具有较好的注水替油效果。对于该类裂缝与溶洞连通性较好的 “洞穴+裂缝型”储层油井亦可实施注水替油的方式进行开采。

3)P9井 P9井钻遇储层属于孔洞+裂缝型,油井钻遇裂缝,储层能量不足,开发阶段能量进一步递减且递减较快,产能递减快。P9井注水替油前日产液6t,含水率100%,经过第1轮注水且关井24d后,开井生产仅3d,含水率又上升至100%。后期开井产油主要归功于长时间的关井,因此对于该类型油井注水替油效果差,见图7。

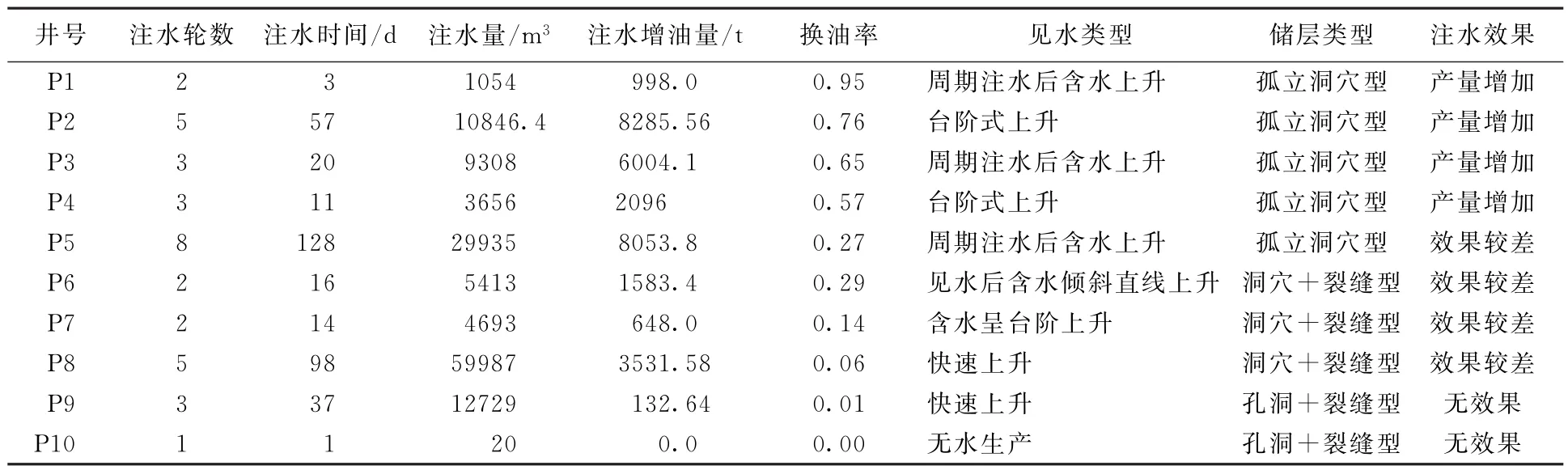

轮古西潜山油藏10口单井注水替油井注水替油效果见表1。3种类型储层中孤立洞穴型储层较适宜实施注水替油措施,裂缝+洞穴型储层次之,孔洞+裂缝型储层不适宜采用注水替油的方式开采。

图5 P1井注水前后效果对比图

图6 P6井注水前后效果对比图

图7 P9井注水前后效果对比图

表1 轮古西油藏单井注水替油井注水替油效果汇总表

3 结论及建议

1)针对轮古潜山类碳酸盐岩油藏,孤立洞穴型、洞穴+裂缝型以及孔洞+裂缝型储集单元大都为单井控制,能量供应较不充足,依靠天然弹性能量开采,能量衰减快,产量下降快,采取注水替油措施开采能够有效动用剩余储量。

2)研究结果表明3种储集类型的注水替油效果孤立洞穴型储层较佳,洞穴+裂缝型储层次之,孔洞+裂缝型储层不适宜采取注水替油方式开采。

3)伴随开发的逐渐深入,油藏矛盾的不断暴露,建议继续对单井注水替油的适应性进行进一步的研究与论证,最终指导油田的有效高效开发。

[1]伍友佳.油藏地质学[M].北京:石油工业出版社,2004.33~58.

[2]吴东胜,张玉清,刘少华,等.塔里木盆地轮古西潜山油气运聚及分布机理[J].石油学报,2006,27(5):41~45.

[3]单洋天,于炳松,唐明龙,等.塔里木盆地轮古西地区奥陶系残留地层古岩溶形成及储渗能力分析[J].地质与资源,2009,18(4): 309~313.

[4]陈善勇.塔里木盆地轮古西地区奥陶系古岩溶储层特征[J].西安石油大学学报(自然科学版),2004,19(4):9~12.

[5]吴东胜,张玉清,刘少华,等.塔里木盆地轮古西潜山油藏分布预测与评价[J].石油天然气学报(江汉石油学院学报),2007,29 (3):26~30.

[6]程浪洪.塔里木盆地轮古西地区多地震属性储层综合预测[J].油气地质与采收率,2007,14(3):70~72.

[7]陈广坡,陶云光,张耀堂,等.轮古西地区奥陶系潜山古水系分布与岩溶特征[J].江汉石油学院学报,2004,26(4):36~38.

[8]刘小平,孙冬胜,吴欣松.古岩溶地貌及其对岩溶储层的控制——以塔里木盆地轮古西地区奥陶系为例 [J].石油实验地质,2007, 29(3):265~268.

[9]陶云光.轮古西地区奥陶系碳酸盐岩储层特征研究[J].天然气工业,2007,27(2):20~23.

[10]孟书翠,朱光有,强金,等.轮古西地区碳酸盐岩油藏特征与失利井研究[J].西南石油大学学报(自然科学版),2010,32(5): 27~35.

[11]王晓梅,张水昌.轮南地区奥陶系原油特征及其控制因素[J].海相油气地质,2008,13(3):43~48.

[12]Shook G M.A simple,fast method of estimating fractured reservoir geometry from tracer tests[J].Geotherm Resour Council Transactions,Idaho National Engineering and Environmental Laboratory,2003,27(1):407~411.

[13]杨旭,杨迎春,廖志勇.塔河缝洞型油藏注水替油开发效果评价[J].新疆石油天然气,2010,6(2):59~64.

[14]Li K,Horne R N.Method to evaluate the potential of water injection in naturally fractured reservoirs[J].Transp Porous Med, 2010,83:699~709.

[15]Uleberg K,Kleppe J.Dual porosity,dual permeability formulation for fractured reservoir simulation[J].Reservoir Recovery Techniques,2011,26(4):1~12.

[16]李鹴,李允.缝洞型碳酸盐岩孤立溶洞注水替油实验研究[J].西南石油大学学报(自然科学版),2010,32(1):117~120.

[17]姜许健,潘昭才,张文波,等.高压注水替油技术在裂缝型油藏中的应用[J].石油天然气学报(江汉石油学院学报),2010,32 (6):441~443.

[编辑] 黄鹂

TE357.6

A

1000-9752(2014)03-0121-05

2013-05-02

国家科技重大专项(2011ZX05004)。

曹鹏(1985-),男,2008年西南石油大学毕业,硕士,工程师,现主要从事油气藏工程及数值模拟工作。