渤南油田三区沙三段4砂组水淹规律及影响因素研究

2014-06-21张世龙西南石油大学地球科学与工程学院四川成都610500

张世龙 (西南石油大学地球科学与工程学院,四川 成都610500)

贝君平,徐涛 (中石化胜利油田分公司河口采油厂,山东 东营257200)

1 概况

1.1 地质概况

渤南油田三区位于渤南油田中部,南北被2条北倾的断层所夹持,平面上呈一向东敞开的扇形。古近系沙河街组三段4砂组 ()是该区主力开发层系之一,其含油面积3.7km2,地质储量386×104t。分为、两个小层,为主力层,分布面积广,厚度大。构造上呈由北西向南东倾没的鼻状构造形态,油藏埋深3270~3400m,砂层向西变薄;是典型的湖泊浊积扇沉积,可细分为辫状水道、叶状体、道间和滑塌等4种沉积模式,以辫状水道和叶状体沉积为主[1];储层岩性以细砂岩及粉细砂岩为主,有效厚度18.8m;平均孔隙度15.8%,平均粒度中值0.21mm,泥质胶结,以孔隙型和接触-孔隙型胶结类型为主。平均孔喉半径2.6μm,平均渗透率23.3mD,非均质性强;强亲水,平均吸油比2.2%,吸水比43.7%;原油物性较好,黏度较低,地面原油黏度5.6mPa·s,地面原油相对密度0.856,体积因数1.374,饱和压力18.3MPa,地层水水型为 NaHCO3,总矿化度13000~16000mg/L,天然气相对密度0.7784,原始气油比121m3/t;最大主地应力方向近似东西向,其中北部为北东75~79°,南部为104°左右;且东部具有一开阔油水界面,油水界面为3405m,油水界面3430m,是典型的受断层控制的岩性-构造油藏。

1.2 开发现状

2 水淹分布规律

2.1 平面水淹规律

2.1.1 水淹分布方向具有渗流速度快且多向性的特点

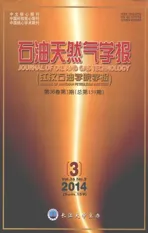

图1 高渗透油藏示踪剂试验状况

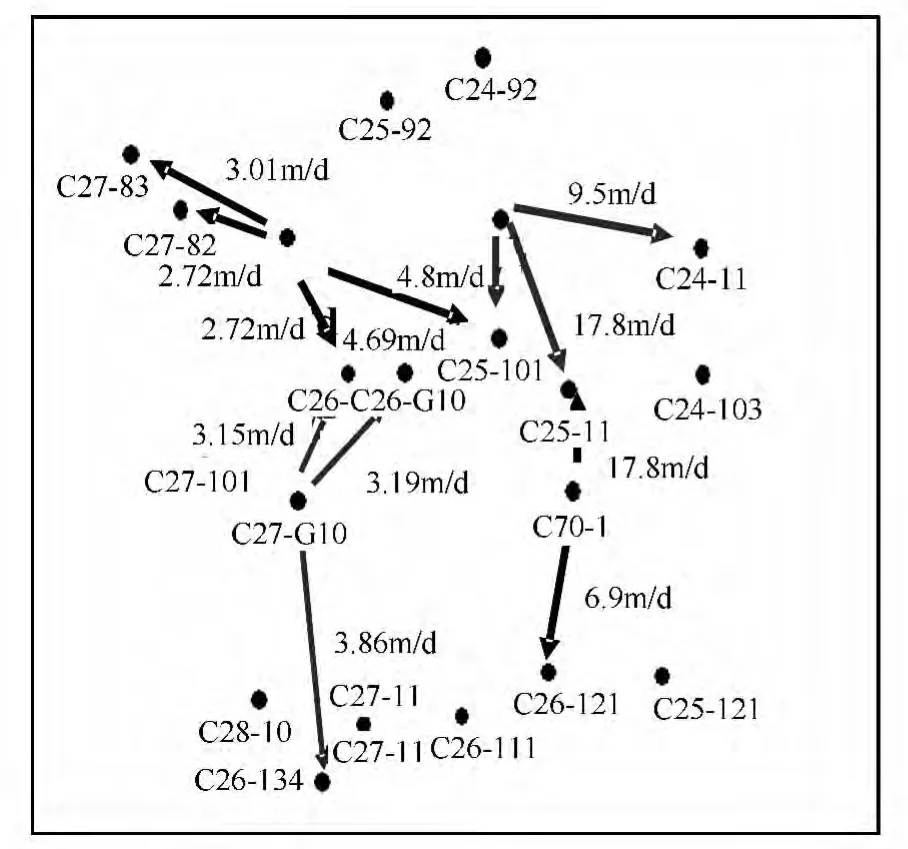

图2 E3-6-3井组示踪剂试验状况

2.1.2 含水上升过快,出现暴性水淹状况

1987年全面注水开发后,产量达到了顶峰。1989年开始后的4年间,含水开始迅速上升,产量大幅度递减,含水率由1988年12月的12.7%上升到1992年12月的83.4%,平均年含水上升速度17.7%,阶段含水上升率9.77%,含水上升速度过快,导致1992年主体部位新投4口油井全部高含水 (表1)。

表1 1992年投产新井初期状况

通过对油井水井组动态资料的分析[2],发现三区平面水窜严重,部分油井出现暴性水淹状况。以E3-8-7井组为例,该井组共有水井3口,油井1口,于1988年9月压裂投产,含水率一直很低,1989年4月压裂,压裂前日产油20t,含水率20%,压裂后含水率最低降低22%,日产油35t;但压裂后仅生产一个半月含水率就高达100%,导致该井改层。分析认为压裂裂缝沟通了水井E3-10-7造成的油井暴性水淹 (图3、4)。

2.2 纵向水淹规律

根据检查井水洗判别标准 (颜色、污手情况、滴水试验、沉降试验双目镜下观察、驱油效率)、油水饱和度特征及电测解释结果,对两个小层进行水淹情况综合评价。水淹最严重,综合评价为强水洗;水淹相对最轻,综合评价为见水[5],详见表2。

图3 暴性水淹平面示意图

图4 E3-8-7井组水淹曲线

表2 水洗级别判断标准

因此根据E3-J1井在纵向上的水淹状况进行分析,可见该井水淹具有如下特征:①E3-J1井各油层水淹状况以水洗为主,部分油层进入强水洗阶段,总体表现出驱油效率较高、水淹较为严重的特点。②不同流线油层水洗程度有一定差异,主流线、二线井水洗程度依次由高变低;特别是当现今主地应力方向和主流线方向一致时,油层水淹严重。③不同沉积相带油层水洗程度差异较大,水道微相水淹程度明显高于叶状体微相。④层内纵向上物性的差异、韵律性的变化及层内夹层的作用等非均质性控制层内水淹状况。

3 水淹分布影响因素研究

3.1 沉积微相对水淹规律的影响

主要研究1992年12月前注采井间流线与人工裂缝近平行的油井其沉积微相对水淹的影响,因为1992年前三区水淹速度快。

统计了具有相对可对比的6口油井 (表3),按所处沉积相带位置以及区块不同含水阶段分类,在区块综合含水率60%时,处于叶状体内的井3口,平均单井累计产油1.8917×104t,累计产水1.2355×104m3,水油比为3.8,每采万吨油油井含水上升率为6.8%;处于水道内的井3口,平均单井累计产油1.7609×104t,累计产水0.9148×104m3,水油比为2.9,每采万吨油油井含水上升率为12.7%,与叶状体油井相比,水油比相差不大,含水上升率是其1.87倍;在区块综合含水率达到90%时,水道与叶状体油井相比,水油比相差不大,含水上升率是其3.3倍,因此,当注采井间流线方向与人工裂缝方向近于平行时,高含水时处于叶状体微相的油井含水上升的速度要慢些,处于水道微相的油井含水上升的速度要快些。此外,含水率从60%到90%的时候,叶状体沉积微相的每采万吨油油井含水上升率控制较为明显,含水上升率有所下降,水道微相控制作用很小;因此,沉积微相对水淹的控制影响不明显。

表3 沉积微相与水淹的关系表

3.2 人工裂缝对水淹规律的影响

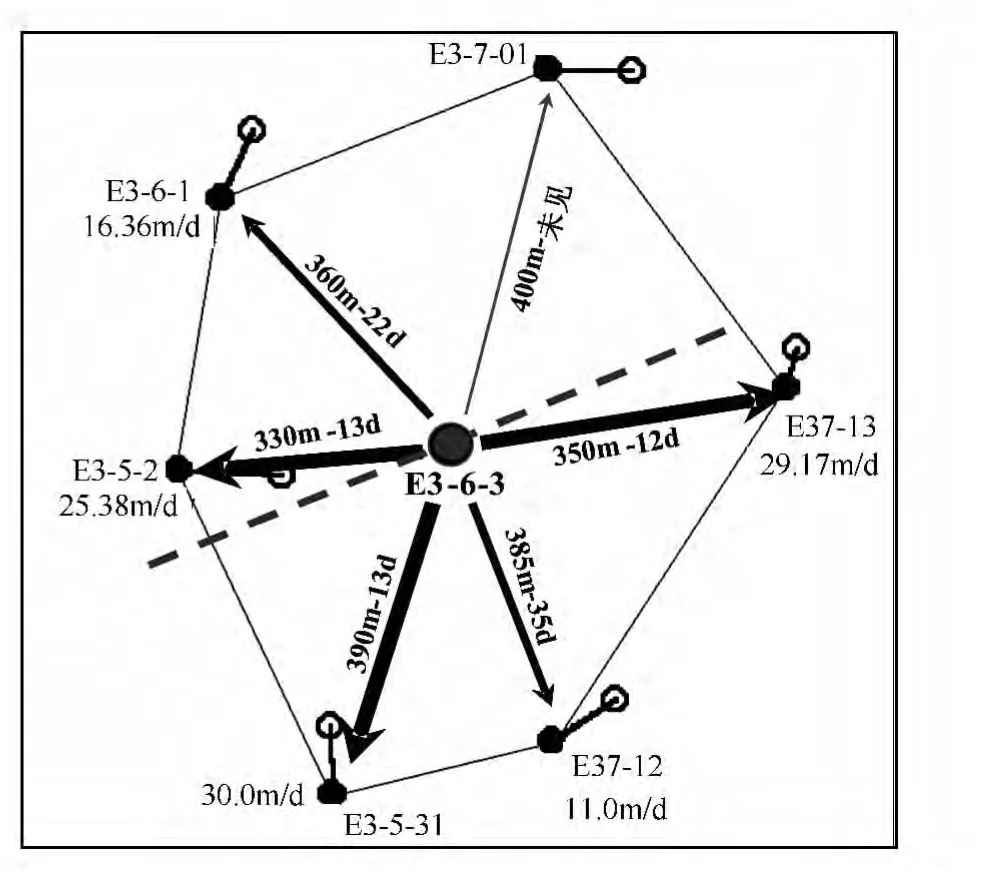

统计了具有相对可比的10口油井 (表4),按注采井间流线方向与人工裂缝方向分类,两者之间夹角在45~70°的井4口,平均单井累计产油1.9832×104t,累计产水3.6079×104m3,每采万吨油油井含水上升率为9.4%;两者近平行的井6口,平均单井累计产油2.8411×104t,累计产水9.9356×104m3,每采万吨油油井含水上升率为26.4%,注采井间流线方向与人工裂缝方向存在一定夹角的油井相比,含水上升率是其2.81倍,因此,注采井间流线方向与人工裂缝方向近于平行时,含水上升快,注采井间流线方向与人工裂缝方向有夹角时,含水上升慢,即东西向注入水推进很快,油井见水早,含水上升快,前面介绍的部分油井暴性水淹也是典型的例子。因此,储层人工裂缝控制储层水淹作用明显。

表4 人工裂缝与水淹的关系表

3.3 注采均衡程度对水淹规律的影响

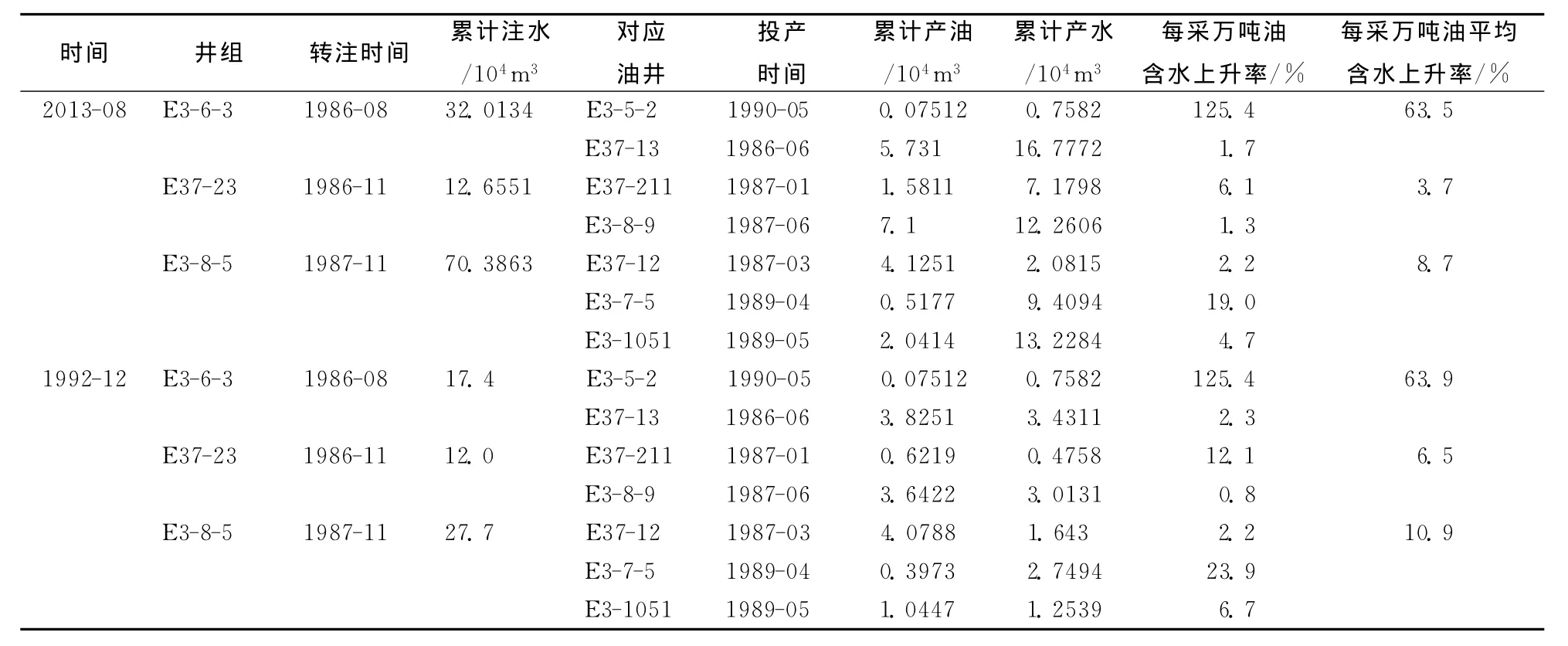

分别统计了2013年与1992年3个具有可对比性的井组的生产数据 (表5),同一井组每采万吨油油井含水上升率变化不明显。而截至1992年12月,同一井组对应油井投产时间越晚,每采万吨油油井的含水上升率就越快;转注时间较早的E3-6-3井组,平均单井每采万吨油油井的含水上升率63.9%,是转注时间较晚的E3-8-5井组平均单井每采万吨油油井的含水上升率的5.86倍;注水量较多的E3-8-5井组与注水量较少E37-23井组相比,含水上升率是其1.68倍,可见注水井累注水量相对较少,转注时间较晚,所对应的油井含水上升的速度要慢些,注水井累注水量相对较多,转注时间较早所对应的油井含水上升速度要快些。

表5 注采均衡程度与水淹的关系表

3.4 边水对水淹规律的影响

4 认识及建议

[1]李小梅 .渤南油田沙三段湖泊浊流沉积及其演化 [J].新疆石油地质,2005,25(2):53~57.

[2]刘泽容,信荃麟 .油藏描述原理与方法技术 [M].北京:石油工业出版社,1993.

[3]李道品 .低渗透油田高效开发决策论 [M].北京:石油工业出版社,2003.

[4]方凌云,万新德 .砂岩储层注水开群动态分析 [M].北京:石油工业出版社,1998.

[5]才汝成,李阳,孙焕泉 .油气藏工程方法与应用 [M].北京:石油大学出版社,2002.