经颅重复针刺技术治疗面肌痉挛的临床研究

2014-07-11王东岩刑继杰

魏 巍,王东岩,刑继杰

(1.黑龙江中医药大学,黑龙江 哈尔滨150040;2.黑龙江中医药大学第二附属医院,黑龙江 哈尔滨150001)

面肌痉挛(hemifacial spasm,HFS)又称面肌抽搐,是临床常见的一种良性功能性疾病,虽然进展缓慢,而且最终也不会对人的生命构成威胁,但是面部肌肉反复不自主抽动会引起患者心理和社交活动障碍,严重影响患者的生活质量,危害很大[1]。多数面肌痉挛始于眼轮匝肌,而后向下逐渐扩大可累及同侧其他面部肌肉,病情波动多受精神情绪影响,但神经系统检查无异常。本病多发生于一侧,双侧者少见,以往认为女性多于男性,近几年统计表明,发病与性别无关,且多在中年发病[2],是颅神经系统疾病中比较常见的一种。

孙申田教授从医50 余载对针刺疗法治疗神经系统疾病具有丰富的临床经验和独到的见解,临床中应用“经颅重复针刺技术”治疗面肌痉挛取得了满意的效果。“经颅重复针刺技术”主要应用于头针手法的操作中,选择大脑皮质功能区定位在头皮表面的对应区域作为针刺部位,针刺得气后施以高速捻转手法,要求捻转过程中针达到较高转速频率,针体转动速度至少200 转/min 以上,持续3 ~5 min,通过针体的高速转动产生极强的针刺信号,且当针刺信号累积达到一定强度时便可透过颅骨作用于大脑皮层的相应皮质功能区,起到治疗脑部中枢及周围神经病变的作用,其作用机理类似于经颅重复磁刺激或经颅重复电刺激疗法。

1 临床资料

1.1 一般资料

本课题所观察面肌痉挛病例均来自2012 年9 月至2013 年12 月期间黑龙江中医药大学第二附属医院神经内三门诊及现代中医药研究所。筛选符合纳入标准的面肌痉挛患者60 例,按患者就诊顺序随机分为对照组和治疗组,每组各30 例。对照组中男性9 例,女性21 例;年龄范围29 ~65 岁,平均年龄39.2 岁;病程0.5 个月~96 个月,平均病程40.6 个月。治疗组中男11 例,女19 例;年龄34 ~70 岁,平均41.7 岁;病程1 个月~120 个月,平均病程42.8 个月。

1.2 诊断标准

参照由吴承远主编的《临床神经外科学》中关于面肌痉挛的诊断标准:①早期多为眼轮匝肌间歇性抽搐,逐渐扩散至同侧面部的其他面肌;②抽搐程度轻重不等,可因劳累、精神紧张及谈话等因素加剧,入睡抽搐停止;③神经系统检查无阳性体征,并除外需鉴别疾病,如癫痫小发作、Meige 综合征(又称为睑痉挛-口下颌肌张力障碍综合症)、功能性睑痉挛;④必要时进行CT 或MRI 检查排除占位性病变可能。

1.3 纳入标准

①符合以上诊断标准;②年龄在18 ~70 岁之间;③同意接受治疗并签署知情同意书,且能配合完成疗程。

1.4 排除标准

①继发性面肌痉挛(如:三叉神经痛引起的痛性痉挛抽搐、手足徐动症伴面肌痉挛抽搐等);②精神病患者;③资料不全、未按规定操作治疗及在观察期间采用其它治疗方法者。

2 治疗方法

2.1 治疗组(经颅重复针刺技术结合针刺组)

取穴:百会、宁神、运动区下1/5(健侧)、迎香、下关、太阳、颧髎。操作方法:患者坐位或卧位,取百会、宁神、运动区下1/5(健侧),分别向下或向后斜刺入帽状腱膜下1.5 寸,并运用经颅重复针刺法,对毫针进行捻转,要求每分钟捻转200 次左右,持续3 ~5 min;取患侧面部迎香、下关、太阳、颧髎,常规局部针刺得气为度。均采用0.30 ×40 mm 规格毫针,局部常规消毒,留针30 min。疗程为4 周共28 天,每周治疗6 天,休息1 天。

2.2 对照组(针刺组)

取穴同上。操作方法:患者坐位或卧位,取百会、宁神、运动区下1/5(健侧),分别向下或向后斜刺入帽状腱膜下1.5 寸,取患侧面部迎香、下关、太阳、颧髎,常规局部针刺得气为度。均采用0.30 mm×40 mm 规格毫针,局部常规消毒,留针30 min。疗程为4 周共28 天,每周治疗6 天,休息1 天。

3 疗效观察

3.1 指标疗效评定标准

面肌痉挛强度的改善程度评定:根据面肌痉挛的强度采用Albert 标准[3]分级。0 级:无痉挛;1 级:外部刺激引起瞬目增多或面肌轻度颤动;2 级:可见面部肌肉轻微颤动,无功能障碍;3 级:面肌痉挛明显,有轻微功能障碍;4 级:严重痉挛和功能障碍,影响日常生活活动。临床治愈:症状消失,痉挛分级为0 级,3 月内未复发;好转:症状明显减轻,痉挛频率、幅度均明显减小,痉挛分级下降大于1 级以上;无效:痉挛分级没有下降,或反而上升。

3.2 临床疗效评定标准

参照国家2012 年中医药管理局最新颁布的《中医病证诊断疗效标准》拟定。治愈:疗后随访3 个月患侧面部未出现不自主抽动;显效:疗后1 ~2 级痉挛症状缓解,眼睑或面部不再抽动,疗效持续≥3 个月,或3~4 级面肌强直抽搐明显改善及功能障碍消失或减轻,疗效持续≥3 个月;有效:疗后1 ~2 级痉挛的抽动频率降低、幅度减小、持续时间缩短及发作频率减少,或3 ~4 级痉挛面肌强直抽搐缓解,功能障碍仍存在,但形态未引起面容改变;无效:疗后患者症状体征无改善。

3.3 治疗结果

3.3.1 指标疗效评定比较 依据Albert 标准分级对两组患者治疗后面肌痉挛强度的改善程度进行比较(显著改善率= 临床治愈+ 好转),经统计学方法检验,治疗组明显优于对照组疗效(P <0.05),见表1。

表1 治疗后两组患者面肌痉挛强度的改善程度比较 例(%)

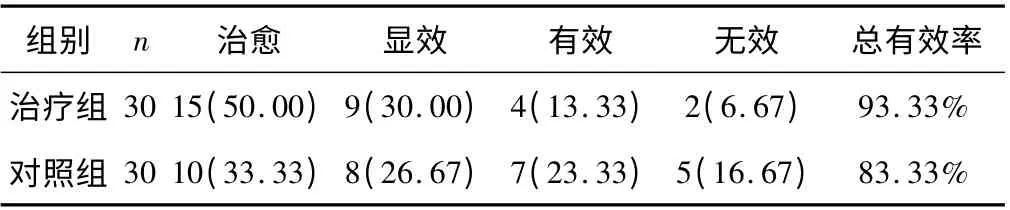

3.3.2 临床疗效比较 两组临床疗效比较,经统计学方法检验,治愈率和总有效率治疗组明显优于对照组(P <0.05),见表2。

表2 治疗后两组患者临床疗效比较 例(%)

4 讨论

面肌痉挛属难治病症,具体病因尚不明确。西医在面肌痉挛的治疗上暂无特定有效的治疗方案。现代医学主要采用药物治疗、肉毒素A 局部注射治疗、射频温控热凝疗法和手术疗法。其中,药物治疗和药物疗法均能使面部痉挛暂时缓解,但易复发;肉毒素A局部注射治疗、射频温控热凝疗法,在控制面肌痉挛的同时,可导致面部肌肉永久性瘫痪;手术疗法有多种,可风险性高,适用度低。面肌痉挛在中医病症里应属于“筋剔肉瞤”或“筋急”之类。《伤寒论·太阳病脉证并治》言:“服之则厥逆,筋惕肉瞤,此为逆也。”故面部筋急肉目闰,治疗当以治风调肝为原则。治则多为祛风通络、平肝熄风、补益肝肾,辅以疏肝解郁、安神定志。中医学认为头为“诸阳之会,百脉所通”,脑居于颅内,“脑为之髓海”,“脑为神明主”,故选取头部穴位意在通调周身经络之阴阳气血。现代医学研究发现,头针如按照大脑皮层相应功能区在头皮部的投影区域进行针刺取穴,可以有选择性的调节大脑各皮层区域的相应功能,并对人体功能有综合调节作用。有试验结果表明[4],头针可以改善脑部血管供血,缓解血管痉挛。

笔者采用经颅重复针刺技术施术于头穴百会、宁神、运动区下1/5(健侧),达到一定累积刺激量,使其刺激信号透过颅骨作用于大脑相对应区域大脑皮质细胞,而抑制面神经兴奋性,调神镇静,起到止痉的作用。临床报道[5-6]采用局部针刺治疗面肌痉挛疗效比较理想。本次研究笔者选用经颅重复针刺技术结合局部针刺作为主要治疗方法与单纯局部针刺治疗进行对比,研究表明,治疗组面积痉挛的对症状的改善和治愈率、总有效率均明显优于对照组,具有显著性差异(P <0.05)。经颅重复针刺技术结合针刺疗法疗效明显优于单纯针刺疗效,且此经颅重复针刺技术在治疗过程中及治疗后均未见明显不良反应,愈后复发率低。由此可见,经颅重复针刺技术治疗面肌痉挛疗效显著,为临床针刺治疗面肌痉挛提供一种行之有效的新方法。

[1] 李世亭,王旭辉.面肌痉挛的诊断与治疗[J].中华神经外科疾病研究杂志,2012,10(6):481-484

[2] Colosimo C,Bologna M,Lamberti S,et al. A comparative stud- y of primary and secondaryhemifacial spasm[J]. Arch Neurol,2006,63(3):441-444

[3] Cohen Albert. Estimation of efficacy tohemifacial spasm[J]. J Neuro-sury,1963,54(2):441

[4] 廖穆熙.CT 定位围针法治疗中风偏瘫的临床研究[D]. 广州:广州中医药大学,2010

[5] 龚晓强,柳晓楠.口周四针为主治疗面肌痉挛116 例[J]. 中国针灸,2010,30(3):249-250

[6] 李之霞.浮针浅刺法治疗阵发性面肌痉挛50 例[J]. 山东中医杂志,2004,23(7):428-4291