福建省台湾独蒜兰分布及居群特征

2014-07-01吴沙沙周育真兰思仁刘江枫徐建国彭东辉

吴沙沙, 周育真, 兰思仁, 刘江枫,3, 徐建国, 彭东辉

(1.福建农林大学园林学院,福建 福州 350002;2.北京林业大学园林学院,北京 100083;3.福州市于山风景区管理处,福建 福州 350001;4.福建戴云山国家级自然保护区,福建 德化 518114)

福建省台湾独蒜兰分布及居群特征

吴沙沙1, 周育真2, 兰思仁1, 刘江枫1,3, 徐建国4, 彭东辉1

(1.福建农林大学园林学院,福建 福州 350002;2.北京林业大学园林学院,北京 100083;3.福州市于山风景区管理处,福建 福州 350001;4.福建戴云山国家级自然保护区,福建 德化 518114)

对福建省14个调查地开展台湾独蒜兰(PleioneformosanaHayata)分布与居群特征研究,结果表明,其中12个调查地均有台湾独蒜兰的分布,共记录分布点51个.其垂直和水平分布格局的特征为:以北纬27°5′ - 28°、海拔500 - 800 m分布最多;其次为北纬27° - 27°5′、海拔1000 - 1400 m;在北纬25°4′、海拔1000 - 1600 m呈连续分布状态.台湾独蒜兰居群分布于南向坡坡地、溪涧旁的石壁及溪涧中间的单体石块上,10 - 100株的居群最多(23个),占调查记录总居群数的45.1%.台湾独蒜兰野外生境中开花、结果数量所占比例小,且母株周围小苗也较少;在自然状态下结实率、种子萌发率极低,通过种子繁殖困难.

台湾独蒜兰; 分布; 生境; 居群特征

台湾独蒜兰(PleioneformosanaHayata)为兰科(Orchidaceae)独蒜兰属多年生草本植物[1].该植物于花后或花期长出1枚叶片,因而又被称为“一叶兰”[2].其性喜温暖湿润半阴环境,分布于云雾带,可生长于岩石壁或树上,产自台湾、福建西部至北部(连城、上杭、武夷山)、浙江南部和江西东南部[3].台湾独蒜兰不仅具极高的观赏价值还具备很高的药用价值[4].

我省多地有台湾独蒜兰分布的记录,如南平茫荡山[5]、龙岩武平梁野山[6]、福州永泰藤山[7]、武夷山[8].但受人为采挖和自然因素的影响,福建省台湾独蒜兰居群数量逐年减少,生存状况堪忧.

据不完全统计,我国每年出口独蒜兰属植物10万株,其中大部分为非法贸易,导致野生资源严重破坏.因此,对台湾独蒜兰的分布与生存状况开展实地调查,不仅可为制定台湾独蒜兰的保护策略提供依据,而且对其资源的可持续开发与利用具有重要意义.

1 调查地概况与调查方法

1.1 调查地概况

以福建省作为调查区域,通过查阅文献资料,确定调查地14个,分别为漳州平和灵通岩国家级风景名胜区,漳州南靖虎伯寮国家级自然保护区(鹅仙洞),龙岩武平梁野山国家级自然保护区,龙岩连城梅花山国家级自然保护区,泉州德化戴云山国家级自然保护区的白水漈、黑鹰潭、上寨村,泉州德化九仙山风景区,泉州德化石牛山国家森林公园,宁德屏南白水洋,福安白云山,福鼎太姥山,南平政和佛子岩省级风景区,以及南平武夷山国家自然保护区.

1.2 方法

于2012年和2013年4 - 5月台湾独蒜兰的盛花期(历时55 d),对上述14个地点进行实地调查.针对台湾独蒜兰形态特征,对假鳞茎、叶片、花部结构进行测定.采用样点法进行调查,对生境典型的区域设置样方,对样方内的植物进行记录并拍照,记录其生境特点、居群大小、面积、植株数量、开花结果情况、伴生植物种类等.采用GPS测定仪对分布地点进行定位,分析台湾独蒜兰居群水平及垂直分布特征.

2 结果与分析

2.1 台湾独蒜兰的形态特征

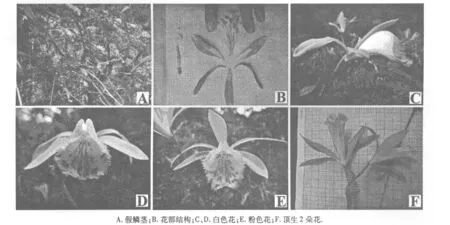

野外生境中,所有台湾独蒜兰植株均为附生.对植株进行观察及解剖测量,结果表明:台湾独蒜兰假鳞茎为压扁的卵形至卵球形,长0.3-4 cm,直径0.7-4 cm,顶端具1枚叶片(图1A);叶在花期时尚幼嫩,花后或花期逐渐发育为椭圆形,或倒披针形,先端急尖或钝,基部渐狭成柄状;花葶从无叶老假鳞茎的基部发出,直立,长8-17 cm,花通常1朵,偶见2朵,花白色至粉红色,唇瓣颜色略浅于花瓣,上面具有黄色、红色或褐色斑纹;唇瓣宽卵状椭圆形至近圆形,不明显3裂,先端微缺,上部边缘撕裂状;唇瓣上面具有2-5条褶片,中央1条褶片短或不存在,褶片常间断,全缘或啮蚀状;花被片6枚(图1B);花期3-5月.

在调查中,所有分布点均有粉色至浅紫色单花形态的台湾独蒜兰.仅在戴云山白水漈分布点的3个样地中发现有白色花植株,共6株,与粉色花共同分布在同一个居群中(图1C);其萼片和花瓣为纯白色(图1D),其他花部特征与常见的粉色花台湾独蒜兰(图1E)无异;其生存的居群的植株数量均为10-150株.此外,台湾独蒜兰通常单株1朵花,偶见2朵,而在戴云山白水漈发现有8株单株2朵花的台湾独蒜兰(图1F).

2.2 台湾独蒜兰分布点概况

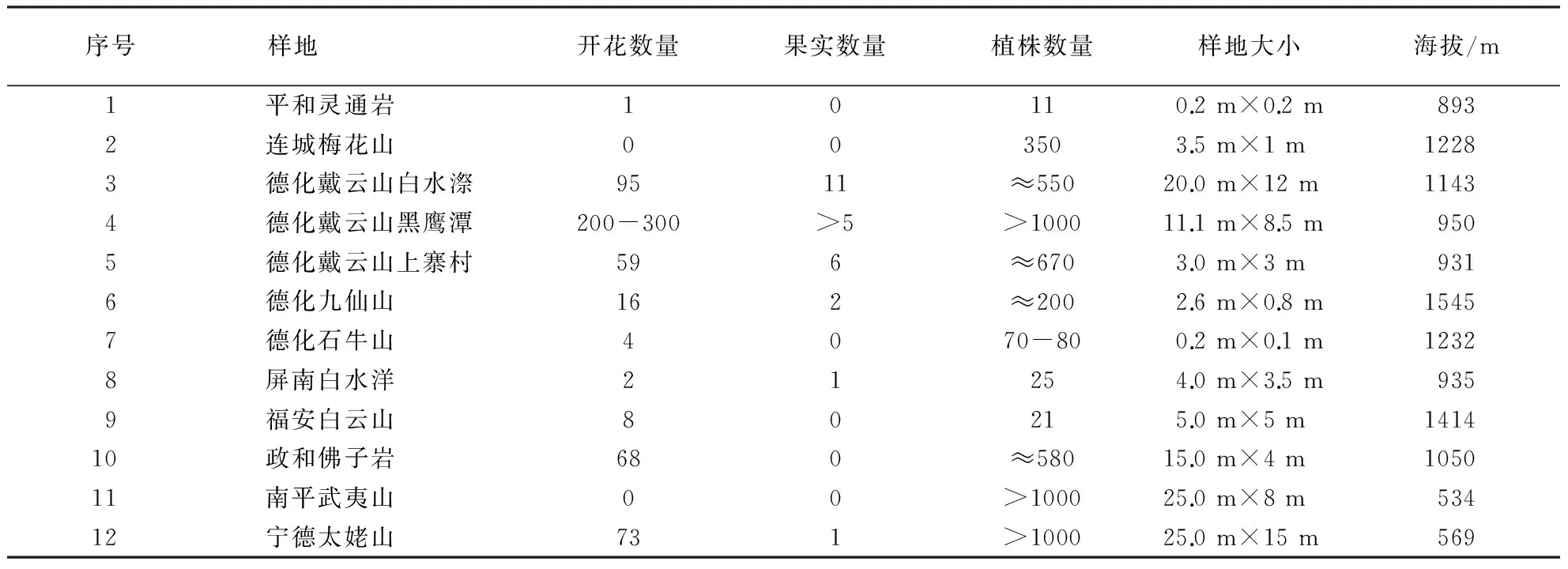

14个调查地中,除漳州南靖虎伯寮国家级自然保护区的鹅仙洞和龙岩武平梁野山国家级自然保护区2个调查地外,其余12个调查地均发现有台湾独蒜兰的分布(表1),共记录分布点51个(部分结果见表1).其中福建省新记录分布地11个,记录分布点45个,分别为平和灵通岩(1个分布点)、连城梅花山(2个分布点)、戴云山白水漈(15个分布点)、戴云山黑鹰潭(3个分布点)、戴云山上寨村(1个分布点)、德化九仙山(3个分布点)、德化石牛山(2个分布点)、屏南白水洋(3个分布点)福安白云山(9个分布点)、政和佛子岩(3个分布点)和宁德太姥山(3个分布点).

调查已有台湾独蒜兰分布记录的武夷山自然保护区[8],共记录分布点6个,主要分布于桐木村及高桥往古王坑方向的岩壁上,证实了武夷山自然保护区内仍有台湾独蒜兰的分布.

2.3 台湾独蒜兰水平及垂直分布格局

对台湾独蒜兰分布数量与原生境经纬度分析可知:台湾独蒜兰在福建省的垂直分布范围大致为500-1500 m,其中在500-1000 m范围内有13个台湾独蒜兰居群,居群大小不一,以小居群为主,植株数量少于200株,大居群中植株数量超过1000株;1000-1500 m有20个台湾独蒜兰居群,除了连城梅花山(350株)、白水漈和佛子岩(各约6000株)外,其余17个居群均为小居群(<200株);1500-1600 m及以上海拔有2个居群,一大一小.台湾独蒜兰整体垂直分布范围表现为集中分布在中高海拔地区(图2).其水平分布以北纬27°-28°分布数量最多;其次为北纬25°-26°;而在北纬26°-27°几乎没有分布,形成一个台湾独蒜兰分布的空白区域(图2).就福建省而言,台湾独蒜兰的分布以北纬27°.5′-28°、海拔500-800 m分布最多;北纬27°-27°.5′、海拔1000-1400 m分布次之;在北纬25°.4′、海拔1000-1600 m呈现连续分布状态(图2).

表1 台湾独蒜兰部分分布点居群情况1)Table 1 Details of the distribution of P.formosana populations

1)除11号样地为已有记录分布地外,其他样地均为新记录点.

图1 台湾独蒜兰Fig.1 Pictures of P.formosana

图2 台湾独蒜兰在福建省的垂直分布格局Fig.2 The vertical distribution pattern of P.formosana in Fujian Province

2.4 台湾独蒜兰居群特点

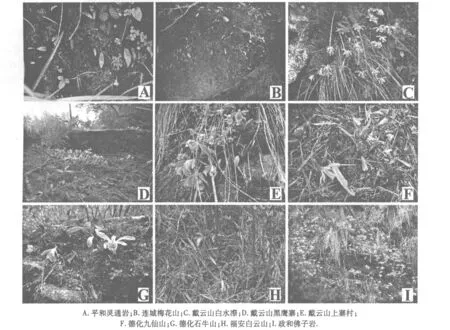

2.4.1 生境地特点 台湾独蒜兰喜温暖湿润和半阴的环境,大都生长于南向坡坡地、溪涧旁的石壁及溪涧中间的单体石块上.平和灵通岩(图3A)、德化九仙山(图3F)、屏南白水洋、福安白云山(图3H)、政和佛子岩(图3I)和南平武夷山部分分布点的台湾独蒜兰生长于坡地处.坡地上光照和风速对其生长影响较大,从而造成台湾独蒜兰植株数量很少,如白云山分布点仅不到10株.

连城梅花山(图3B)、戴云山白水漈(图3C)、戴云山黑鹰潭(图3D)、戴云山上寨村(图3E)、德化石牛山(图3G)和南平武夷山部分分布点的台湾独蒜兰生长于溪涧或瀑布旁石壁上.溪涧处通常湿度较大,遮阴较多,瀑布处则温度亦较低,满足台湾独蒜兰对温暖、湿润环境的要求.台湾独蒜兰表现为成片集中分布.

2.4.2 居群大小 由表2可知,在记录的51个分布点中,最常见的分布居群植株数量为10-100株,这样的分布点有23个,占所记录51个分布点的45.1%;小的居群如福安白云山分布点仅有4株台湾独蒜兰植株组成的小居群.植株少于10株的居群共有11处,占21.6%;植株多于1000株的大型居群有4个,分别位于德化九仙山、戴云山黑鹰潭、南平武夷山和宁德太姥山(表1),4个大型居群占所记录总分布点的7.8%.

2.4.3 繁殖方式 台湾独蒜兰的繁殖方式有种子繁殖(图4A)和萌生新假鳞茎(图4B),以后者为主.每个刚形成的成熟假鳞茎在7、8月份都会形成新的假鳞茎胚芽,位于假鳞茎的基部,经过下一个生长季的生长可形成独立的新植株.

调查时间为台湾独蒜兰花期(4-5月),各居群开花数量占总植株数量的百分比较小,从表1可见:福安白云山1个居群的开花数(8朵)占总植株数(21株)的百分比最大,达到38%;其余各居群开花数量占总植株数量的比例均小于30%;其中德化戴云山3个居群的开花及结果情况较其他分布地居群好.连城梅花山(2个分布点)和南平武夷山(6个分布点)尽管分布有不同大小的居群,但没有看到开花和结果植株,甚至没有观察到开过花的迹象.单个居群开花数量占总植株数量的比例较小,结果数量占总植株数量的比例更小,且植株周围小苗少.说明台湾独蒜兰在自然状态下的结实率、种子萌发率低,通过种子繁殖非常困难.

图3 各调查地台湾独蒜兰生境Fig.3 The habitats of P.formosana at different locations

群落植株数量≤1010-100100-500500-1000>1000分布点数量1123944分布点所占比例/%21.645.117.67.87.8

图4 台湾独蒜兰繁殖方法Fig.4 Propagation ways of P.formosana

2.4.4 伴生植物 调查记录的51个台湾独蒜兰居群内均有苔藓(图4),主要为葫芦藓(Funariahygrometrica)、刀叶树平藓(Homaliodendronspp.)、白发藓(Leucobryumjavense)、毛枝藓(Pilotrichopsisspp.)、金发藓(Polytrichumcommune)等;其次出现次数较多的是禾本科(Poaceae)和莎草科(Cyperaceae)植物;另有蕨类植物如镰羽贯众(Cyrtomiumbalansae)、中华鳞毛蕨(Dryopterischinensis)、江南星蕨(Microsorumfortunei)、卷柏(Herbaselaginellae)、石韦(Pyrrosialingua)、翠云草(Selaginellauncinata)、石莲(Sinocrassulaindica)等;偶有伴生的兰科植物如细叶石仙桃(Pholidotacantonensis)、石豆兰(Bulbophyllum)、羊耳蒜(Liparisjaponica)等;还有其他草本植物如卷藜芦(Veratrumnigrum)、黄精(Polygonatumsibiricum)、唐松草(Thalictrumaquilegifoliumvar.sibiricum)、楼梯草(Elatostemaumbellatum)、石菖蒲(Acorusgramineus)等;木本植物较少,多为蔓性藤本或小乔木,有多花勾儿茶(Berchemiafloribunda)、异色猕猴桃(Actinidiacallosa)、红腺忍冬(Lonicerahypoglauca)、(Cleredendrumcwtophyllum)和细齿叶柃(Euryanitida)等.总体而言居群伴生物种除苔藓类外,以草本居多,木本植物较少且多为蔓性藤本,可能是由于大部分居群所生存的环境为石壁和单体石块,无法为大型木本植物提供适宜的生存环境.

3 讨论

3.1 福建省台湾独蒜兰分布特征

本次调查结果表明:(1)台湾独蒜兰在福建省12个调查地中均有分布,共记录分布点51个,其中45个为新纪录分布点;(2)台湾独蒜兰居群以北纬27°5′- 28°、海拔500 - 800 m分布最多;(3)台湾独蒜兰喜温暖湿润、半阴环境,主要分布在中高海拔的溪谷石壁和灌丛中,每个居群均有苔藓共生;(4)自然生境中台湾独蒜兰通过种子繁殖较为困难,主要以萌生新的假鳞茎来进行繁殖.

海拔和纬度是影响气候变化的两大主要因子,综合台湾独蒜兰分布的各保护区的气候资料发现:台湾独蒜兰分布地的年平均气温均<20 ℃;年平均降水量在1600 mm以上,部分地区(连城梅花山、德化戴云山、南平武夷山)年平均降水量不少于2000 mm;年均相对湿度在78%以上,主要为80%-85%.这些气候特征与台湾独蒜兰及其居群内主要伴生植物喜温暖湿润环境的生态习性相符.调查地点的年均雾日均在98 d以上,其中九仙山的年均雾日为300 d,正好与记载的台湾独蒜兰产于云雾带相符.

3.2 福建省台湾独蒜兰居群特征

总体而言,台湾独蒜兰在福建省内分布的居群较小.台湾独蒜兰有生长于树上的记载,但据野外观察,台湾独蒜兰均与苔藓附生于南向坡坡地、溪涧旁的石壁及溪涧中间的单体石块上,未见生于树上.居群的发展受气候和环境的影响外,还受苔藓生长状况的影响.由于受台湾独蒜兰生长地面积大小的制约,以及土壤、气候等因素的影响,所调查样地内苔藓的生长状况不理想,导致居群植株数量普遍偏少.单个居群开花数量占总植株数量的比例较小,花后结果数量占全部植株数量比例更小,且母株周围小苗少.说明台湾独蒜兰在自然状态下的结实率、种子萌发率极低,通过种子繁殖非常困难.在野外调查过程中,发现台湾独蒜兰主要繁殖方式为通过萌生假鳞茎来自我更新繁殖.而居群一旦处于有利于种子繁殖的环境中,种子易随风或流水等媒介传播到新的环境进行繁殖,从而造成同一分布点内有多个居群分布的现象,如德化白水漈沿溪流分布有15个台湾独蒜兰居群.

[1] CHEN X Q, LIU Z J, ZHU G H, et al. Flora of China, Vol 25[M]. Beijing: Science Press, 2009:325-333.

[2] 福建省科学技术委员会福建植物志编写组.福建植物志(6卷)[M].福州:福建科学技术出版社,1995:634.

[3] 中国科学院中国植物志编辑委员会.中国植物志(18卷)[M].北京:科学出版社,1999:378-379.

[4] 张燕,李思锋,黎斌.独蒜兰属植物研究现状[J].北方园艺,2010(10): 232-234.

[5] 林鹏.福建茫荡山自然资源保护区综合科学考察报告[M].厦门:厦门大学出版社,2003:118.

[6] 林鹏.福建梁野山自然资源保护区综合科学考察报告[M].厦门:厦门大学出版社,2001:95.

[7] 林鹏.福建藤山兰科植物与藏酋猴自然保护区综合科学考察报告[M].厦门:厦门大学出版社,2004:42.

[8] 张玉,李灵,郭进辉,等.武夷山自然保护区兰科植物及区系特点[J].九江学院学报,2008(6):61-63.

[9] 《福建森林》编辑委员会.福建森林[M].北京:中国林业出版社,1993:15-20.

(责任编辑:叶济蓉)

Distribution ofPleioneformosanaHayata in Fujian Province and its population characteristics

WU Sha-sha1, ZHOU Yu-zhen2, LAN Si-ren1, LIU Jiang-feng1,3, XU Jian-guo4, PENG Dong-hui1

(1.College of Landscape Architecture, Fujian Agriculture and Forestry University, Fuzhou, Fujian 350002, China; 2.College of Landscape Architecture, Beijing Forestry University, Beijing 100083, China; 3.Fuzhou Yushan Scenic Area Administration, Fuzhou, Fujian 350001, China; 4.Daiyunshan National Nature Reserve in Fujian, Dehua, Fujian 518114, China)

The distribution situation and population characteristics ofPleioneformosanain 14 areas in Fujian Province were investigated. The results showed that there wereP.formosanalocated in the 12 survived areas, and 51 spots were recorded. The characteristics of its vertical and horizontal distribution pattern was as follows: most ofP.formosanadistributed in latitude 27°5′-28° N and altitude 500-800 m;P.formosanalocated on the south slope or on the cliff beside streams; the populations with 10-100 plants ofP.formosanawere the most (with a number of 23), accounting for 47.9% of the total populations recorded. There were few seedlings around mother plants, and there was a small number of flowering and fruiting plants in wild habitats. It suggested that the setting percentage and germination rate ofP.formosanawere very low, and seed propagation was difficult for them.

Pleioneformosana; habitat; distribution; population characteristic

2013-07-25

2014-03-25

福建省自然科学基金资助项目(2011J01081);教育部博士点基金资助项目(20103515120001);国家林业局林业公益性行业科研专项(201204604).

吴沙沙(1984-),女,讲师,博士.研究方向:园林植物种质资源与应用.Email:shashawu1984@126.com.通讯作者彭东辉(1971-),男,教授,博士.研究方向:园林植物种质资源与应用.Email:fjpdh@126.com.

S68

A

1671-5470(2014)04-0379-06