基于背景声音的阅读认知过程的探索性研究

2014-06-23何享

何 享

(江苏科技大学外国语学院,江苏镇江 212003)

基于背景声音的阅读认知过程的探索性研究

何 享

(江苏科技大学外国语学院,江苏镇江 212003)

背景声音刺激对个体认知过程会产生影响。以英语(二语)、荷兰语(外语)和汉语(母语)作为背景声音,采用自定步速逐词阅读的移动窗口阅读范式收集阅读过程中单词的反应时。反应时的常规均值分析结果表明:背景声音对阅读过程的干扰发生在语音层面;背景声音条件下,在加工目标语言的过程中,非目标语言会被激活。十位被试反应时数据的频谱分析结果表明:粉红噪音存在于三种背景声音场景中、英阅读的每个过程中,不同背景声音条件下的中 英文阅读过程本质上具有相似性。

阅读理解;背景声音;反应时间;粉红噪音

背景声音对阅读认知过程的影响一直是研究者们关注的重点。国外学者们对背景声音条件下双语理解的认知过程进行了大量研究,他们对于背景声音干扰作用的意见并不统一。学者们先后提出了“语音干扰假说(Phonological Interference Hypothesis)”和“语义干扰假说(Semantic Interference Hypothesis)”,以解释背景声音对个体阅读认知过程的影响。语音干扰假说认为,背景声音的语音特征会影响目标语信息在大脑中的编码和目标语视觉刺激的呈现,与目标语在语音上具有相似特点的背景声音对目标语的阅读过程干扰更大(Salamé&Braddeley 1990)[1]。例如,Colle&Welsh(1976)[2]发现德语背景声音对个体英语阅读理解过程中的短时记忆有显著影响,他们将此归为德语和英语在发音特点上的相似性。持“语音干扰假说”的学者认为,在阅读理解过程中,大脑将刺激信息(包括视觉刺激信息)转换成听觉代码进行编码和处理,因而背景声音的音系特点会极大影响目标语的辨识处理。语义干扰假说认为:“背景声音在语义上的特点而不是语音特点决定了其对目标语阅读过程的干扰(Martin 1988:395)。”[3]认同“语义干扰”假说的学者认为,阅读是一个语义处理的系列化过程(Osweld 2000)[4],被试对目标语阅读进行语义编码和信息检索处理时,背景声音中相关的语义信息被激发,从而对目标语处理产生干扰,尤其是当背景声音和目标语在语义上具有相关性时,干扰作用会加剧(Marsh,Hughes&Jones 2009)[5]23。相关的研究包括:Buchner等人(1996)[6]研究了不同声音背景刺激下英语本族人的阅读过程,发现母语和被试熟悉的外语背景声音对个体认知任务的干扰影响程度相似,由此他们认为背景声音的干扰作用发生在词汇语义层面。Beaman(2004)[7]的研究也指出背景声音对目标语阅读的影响作用主要取决于背景声音和目标语在语义上的相似程度。此外,Marsh等人提出的“过程干扰假设(Process Interference Hypothesis)”认为,背景声音的干扰作用是一种“过程性的选择(a selection-for-action)”(Marsh,Hughes&Jones 2009)[5]36,该过程包含两个信息流的处理,即目标语的编码和非目标语的辨识,两者相互影响、相互作用,大脑的选择注意机制自动关注与目标语认知任务相关的信息流处理,影响目标语认知任务的完成。

国内研究者们对双语认知过程的研究主要关注与二语阅读过程中的心理评价机制与认知信息的交互(胡庭山,2007)[8]以及双语阅读过程中心理机制启动(魏行,2012)[9]等方面,但大部分研究都在安静条件下进行,很少有研究关注学习者在背景声音状态下双语阅读理解的认知过程。为了了解中国英语学习者在背景声音条件下双语阅读的认知特点,本研究选取荷兰语、英语和汉语为背景声音,探析了中国大学英语学习者在三种不同背景声音刺激下母语和二语的阅读认知过程。

一、研究问题、对象及方法

(一)研究问题

本研究主要探讨以下问题:

1.三种背景声音中,哪种背景声音对被试中、英阅读过程干扰作用最大?

2.背景声音对目标语阅读的影响是语音干扰还是语义干扰?

3.被试在三种不同背景声音干扰下的中、英阅读认知过程有何差异?

(二)研究对象

本研究的被试为江苏某高校32名英语专业的大三学生,男女各半,年龄分布为19-21岁。实验前,所有被试均已通过专业英语四级考试,实际英语水平相当。被试听力正常,视力或矫正视力正常,母语均为汉语,参加实验前从未接触过荷兰语。

(三)试验材料

三篇汉语阅读材料来自于《安徒生童话》的中文译本,每篇阅读理解大概有630个汉字。英语阅读材料为来自于KidsGen网站的三个英文小故事。在每篇中、英阅读理解的后面,被试者都要求完成五个关于篇章理解的选择题。

三种背景声音分别是荷兰语、英语和汉语,均由本族人朗读。汉语朗读速度为150字每分钟,英语和荷兰语朗读速度均为130单词每分钟。三种背景声音材料内容完全不同,背景声音播放的声级水平为60-70dBA,每段背景声音播放的时间大约为20分钟,以确保被试有足够的时间完成每篇阅读任务。

(四)试验流程

试验在计算机实验室进行。被试每人一台电脑,头戴耳麦相互隔开。实验开始前是指导语,然后是一组练习。正式实验开始时,屏幕上首先呈现排列整齐的一组横线,被试每敲一次空格键,屏幕上的横线依次被一个个英语单词(汉语词语)替换,后一个单词出现,前一个单词就会消失,屏幕上只呈现一个单词。被试通过按空格键控制阅读速度,电脑自动记录下被试对每个单词阅读的反应时间(精确到毫秒)。不同背景声音的两篇阅读理解之间有10分钟的休息时间,整个实验过程没有时间限制。在中文阅读测试的场景中,背景干扰声音依次为汉语普通话录音、英语录音和荷兰语录音。英文阅读理解测试一个星期后进行,背景干扰声音依次为汉语普通话录音、荷兰语录音和英语录音。

二、研究结果与讨论

(一)常规分析结果

根据三个标准差原则,对每个被试原始反应时进行过滤,删除处于平均值三个标准差上下的数据,也对每个被试全部反应时中的极端数据进行了删除,由此得到所有被试在背景声音条件下单词的平均反应时(表1)。

表1 不同背景噪音下中、英阅读理解过程中单词的反应时(ms)

从表1可以看出,在所有三种背景声音的干扰下,英语阅读的单词平均反应时均明显长于中文阅读的词语平均反应时。对表1数据进行多元方差分析,结果发现:不同背景声音对阅读过程的影响显著,F(3,184)=5.91,P=0.000,Wilk′s λ=0.785,partialε2=0.114。背景声音对中文阅读的词语反应时干扰显著,F(2,93)=9.36,p=0.00,partialε2=0.17;对英文阅读的单词反应时影响也很大,F(2,93)=7.56,p=0.001;partialε2=0.14。

(二)频谱分析结果

为了更清楚地了解被试在不同背景声音条件下中-英阅读过程中大脑认知的特点,本研究进一步随机抽取了10名被试,采用频谱方法对其在阅读理解过程中的单词反应时进一步分析,删除极端数据,得到如下结果。

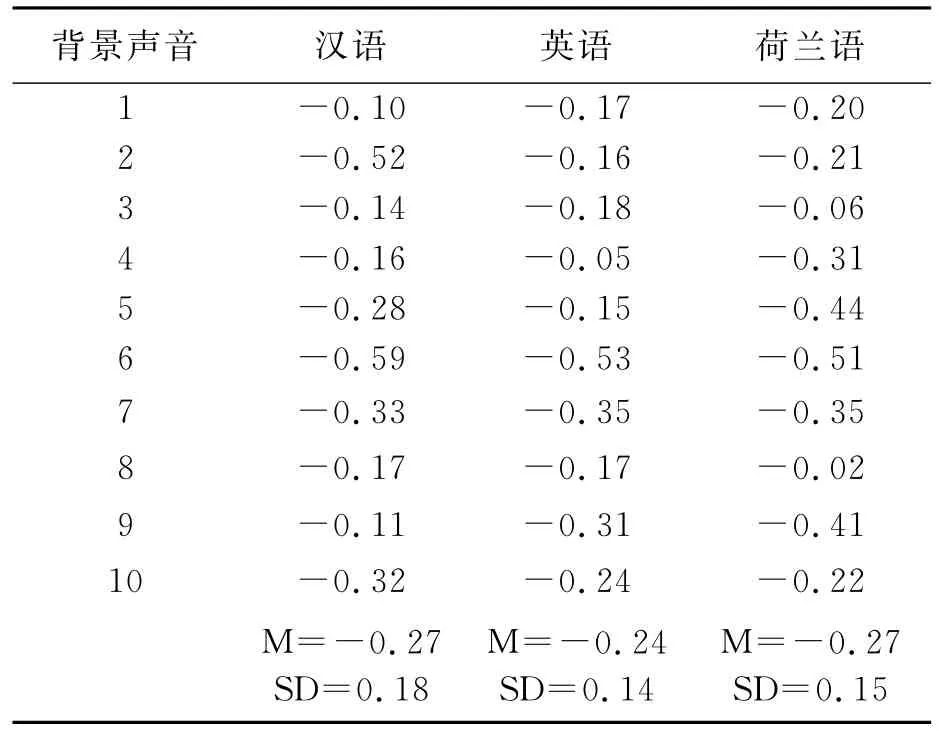

表2 背景声音下10位被试中文阅读反应时的频谱斜率统计

从表2可以看出,粉红噪音①频谱分析发现该反应时序列的功率谱密度与频率成反比(1/f),反应时序列能量不断衰减,具有这样特征频谱的信号或过程又称“1/f噪音”,因其频谱图类似粉红光谱,又被称为“粉红噪音(pink noise)”。普遍存在于十名被试的中文阅读理解过程中。背景声音干扰下十位被试中文阅读的单词反应时频谱斜率(粉红噪音)数值范围为(-0.59,-0.02)。使用相关变量分析对每位被试完整反应时频谱斜率和随机反应时频谱斜率进行比较分析,对称性Sign检验证明两者之间存在较大差异(p<0.05)。中文背景声音下完整反应时斜率:M=-0.27,SD=0.18;随机反应时斜率:M=-0.03,SD=0.03;英文背景声音下完整反应时斜率:M=-0.24,SD=0.14;随机反应时斜率:M=-0.02,SD=0.03;荷兰语背景声音下完整反应时斜率:M=-0.27,SD=0.15;随机反应时斜率:M=-0.03,SD=0.03。

表3 背景声音下10位被试英文阅读反应时的频谱斜率统计

表3的结果也证实了粉红噪音在10名被试英文阅读理解过程中的普遍存在。10位被试在背景声音条件下英文阅读的单词反应时频谱斜率统计值范围为(-0.38,-0.12),相关变量分析的对称性Sign检验证明每位被试完整反应时频谱斜率和随机反应时频谱斜率之间差异较大(p<0.05)。中文背景声音下完整反应时斜率:M=-0.29,SD=0.09;随机反应时斜率:M=-0.02,SD=0.03;英文背景声音下完整反应时斜率:M=-0.27,SD=0.08;随机反应时斜率:M=-0.01,SD=0.02;荷兰语背景声音下完整反应时斜率:M=-0.27,SD=0.09;随机反应时斜率M=-0.03,SD=0.03)。对表2、表3数据进一步进行双尾方差分析结果表明:背景声音没有对被试中、英阅读反应时的频谱斜率产生不同影响(p>0.05)。这说明三种背景声音条件下的中、英阅读过程出现的粉红噪音之间没有显著性差异。

(三)研究问题讨论

1.背景声音对被试中、英阅读的过程干扰程度

在自定步速移动窗口阅读范式条件下,一般认定被试阅读过程中的单词反应时越长,该背景声音对被试阅读的干扰作用越大。采用事后检验(Tukey法)多重对比分析对被试在三种背景声音条件下的单词反应时的分析发现:在中文阅读场景下,中文背景声音干扰下阅读的单词反应时(M=372.92,SD=83.77)和英文背景声音干扰下单词反应时(M=328.50,SD=63.07)存在显著差别(p=0.03<0.05),中文背景声音和荷兰语背景声音干扰下单词反应时(M=298.96;SD=56.76)差别很大(p=0.00<0.05),而英语和荷兰语背景声音条件下被试的中文单词阅读的反应时差距不大(p>0.05)。在英文阅读场景下,中文背景声音干扰下的单词反应时(M=526.85,SD=116.43)和英文背景干扰下单词反应时(M=461.11,SD=71.17)差别很大(p=0.009<0.05),中文背景声音和荷兰语声音背景的单词反应时(M=448.04,SD=63.60)也有显著差距(p=0.01<0.05),而英语和荷兰语作为背景声音条件下被试的单词阅读反应时差距不大(p>0.05)。该研究结果表明,在三种背景声音条件下,汉语背景声音对被试的中、英文阅读过程干扰作用最大,英语和荷兰语背景声音对被试的阅读干扰作用相似。

2.背景声音对目标语阅读过程的语音干扰

本实验中的窗口移动逐词呈现的文本阅读,是一种由单词上升到句子,进而上升到篇章理解的阅读方式,属于“自下而上”的阅读认知方式。而单词的语音编码处理是“自下而上”阅读认知方式的第一步(Koda 2005)[10]。本研究被试为中国普通高校英语专业学生,他们对中文的熟练程度远超过对英语和荷兰语的熟练程度。如果背景声音对目标语干扰发生在语义层面,实验结果应该显示中文背景声音的干扰作用最大,英文背景声音的干扰作用次之,荷兰语背景声音的干扰作用最小。但传统分析结果表明,中文背景声音对被试中-英文阅读任务干扰作用最大,英语和荷兰语背景声音对被试的中-英文阅读过程有类似干扰作用。

双语者对目标语进行加工时会同时激活非目标语(Kroll&Tokowicz N 2005)[11],包括非目标语的词形、语音以及词义层面的共同激活(Dijkstra&Van Heuven 2002)[12]。在本实验中文背景声音条件下的英文阅读理解过程中,中文作为非目标语被激活,对被试的英文阅读理解产生干扰。英语作为二语,被试对其语义通达需要经过中文转化,而中文是表义文字,该转化的过程需要先作词汇层面的转化,即先经过中文的字形和发音,然后达到概念语义层面,故中文背景声音对被试英文阅读的干扰先作用在词汇层面的发音环节上。而在中文阅读理解场景中,中文作为母语,被试对母语的语义通达可以直接由母语的词汇层面上升到到概念层面,即从字形直接上升到语义层面,跳过了语音转换这一环节,中文背景声音对被试阅读过程的语音干扰作用较小,故中文背景声音条件下被试的中文单词反应时最短。而英语、荷兰语背景声音条件对被试中、英阅读过程的单词反应时影响作用相似,很大程度上是因为荷兰语和英语属于表音和线形文字,在发音特点上存在着很大的相似性(Zeelenberg 2003)[13]。因此,常规分析方法的结果进一步解释了背景声音的“语音干扰假设”假说。

3.不同背景声音条件下的中、英阅读认知过程的特点

生物体脑认知系统具有自我管理和自我调控机制,可以根据个体所处场景对生物体行为模式自动调整。这种行为模式的变化和调整在一定程度上反应了不同时间段内脑认知自我调控的变化规律(Van Orden,Holden&Turvey 2003)[14],完成认知任务的反应时可以反映该过程中大脑认知系统对行为表现的协调作用(Van Orden&Holden 2002)[15]。在本实验中,被试在背景声音条件下阅读过程中单词反应时序列的变化模式及规律,反映了不同时间段内大脑对背景声音干扰作出的行为反应和自我调整。这在很大程度上可以揭示背景声音对被试阅读认知过程的干扰程度。

频谱分析结果表明粉红噪音普遍存在于三种背景声音条件下的中-英阅读过程中。粉红噪音的存在表明脑认知对个体行为的自我调整、自我协调,即个体在认知过程中的行为是有意识、有目的性的(Aks 2005)[16]。因此,被试通过按空格键控制阅读速度是一种有目的有意图的行为。同一个体的中文阅读和英文阅读受三种背景声音的影响程度不同,三种背景声音对不同被试的中 英阅读过程的影响也存在差异,对个别被试的干扰作用很大。如在荷兰语背景声音条件下,被试3和被试8在中文阅读过程中的粉红噪音数值(-0.05和-0.02)基本接近白噪音①粉红噪音的频谱斜率范围为(-1,0),白噪音的频谱斜率一般趋近于0。。但总体上说,三种背景声音对十位被试的中-英阅读过程产生的影响作用程度相似。不管是否与目标语发音特点一致,不同背景声音对被试中-英阅读过程的影响程度没有干扰到大脑认知对整个阅读行为的调控和管理。

频谱分析结果进一步证实了背景声音的“过程干扰假设”,即背景声音对认知的干扰是一种“过程性选择”(Marsh et al.2009)[5]36,是大脑对该目标语的编码和非目标语的辨识作出的一种选择性反应(a selection-for-action)。大脑的选择注意机制可以自动关注与目标语认知任务相关的信息流处理,影响目标语认知任务的完成。在本研究中,在不同背景声音条件下,被试个体中-英阅读行为表现之间存在差异,但大脑认知对个体阅读过程中行为表现的管理和调控程度是一致的。背景声音条件下被试的中、英阅读过程在本质上具有相似性,即都是在脑认知自我管理和调控下的有意识、有目的的信息流处理过程。

三、研究意义

当前,影响文本阅读理解加工过程研究的主要理论派别有建构主义理论(The Constructionist Theory)、最低限度假设理论(The Minimalist Hypothesis)和记忆基础文本加工理论(The Memory-Based Text Processing View)。不同派别对文本阅读理解加工过程本质的看法存在根本性分歧,其焦点就在于自然阅读究竟是一个主动、积极、目标策略驱动的过程,还是一个被动、消极、自动化的过程。

最低限度假设理论认为,在自然阅读场景下,读者的角色是消极的,读者在阅读过程中不会主动地对信息进行精加工推理或整体连贯推理,阅读的信息处理加工属自动化加工过程(Mckoon&Ratcliff,1992)[17]。记忆基础文本加工理论把文本阅读理解看成一个是被动地、非策略地、消极地维持文本连贯、建立文本连贯表征的过程。而建构主义理论把阅读看成一个具有基本目标指向和高策略加工的认知过程(Graesser,Lang,&Roberts,1991)[18]。建构主义理论认为,读者理解文本的过程是一个积极的、建设性的过程,是一个受目标驱动的过程,在这个过程中读者努力地实现局部连贯和整体连贯,为了维持整体连贯而建立情境模型,并会使用认知策略进行推理。

本次实验结果的频谱分析证实了粉红噪音的普遍存在,表明被试在背景声音条件下的中、英阅读过程是一种积极的、有意识的、有目标驱动的信息流认知处理过程。该研究结果进一步支持了建构主义的文本信息加工理论,扩充了双语认知领域的研究成果。

本研究属于探索性尝试,虽有发现,但也存在局限性。一方面,由于实验条件的限制,本次研究只选取了30个被试,今后研究应该扩大研究对象范围;另一方面,本次研究的窗口移动逐词阅读范式切断了语境联系,降低了学生对词汇意义的反应能力,延长了词汇反应时间,实际结果不完全具有普遍说服力。今后研究应该尝试更多的方法,例如眼动跟踪、脑电波扫描等更先进的技术,以更深入地探究自然条件下不同背景声音对母语、第二外语阅读以及其他方面的语言处理过程。

[1]SALAME P,BADDELEY A.The effects of irrelevant speech on immediate free recall[J].Bulletin of the Psychonomic Society,1990(6):540-542.

[2]COLLE H A,WELSH A.Acoustic masking in primary memory[J].Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior,1976(1):17-31.

[3]MARTIN R,WOGALTER M,FORLANO J.Reading comprehension in the presence of unattended speech and music[J].Journal of Memory and Language,1988(27):382-398.

[4]OSWALD C,TREMBLAY S,JONES D.Disruption of comprehension by the meaning of irrelevant sound[J].Memory,1988(8):345-350.

[5]MARSH J,HUGHES R,JONES D.Interference by process,not content,determines semantic auditory distraction[J].Cognition,2009(1):23-38.

[6]BUCHNER A,IRMEN L,ERFELDER E.On the irrelevance of semantic information for the“irrelevant speech”effect[J].Quarterly Journal of Experimental Psychology:Human Experimental Psychology,1996(49A):765-779.

[7]BEAMAN C.The irrelevant sound effect revisited:What role for working memory capacity?[J]Journal of Experimental Psychology,Learning Memory and Cognition,2004(30):1106-1118.

[8]胡庭山,郭庆.心理评价机制与二语阅读过程中的认知信息处理交互关系[J].外语研究,2007(5):54-58.

[9]魏行.语言理解中的结构启动研究[J].广东外语外贸大学学报,2012(5):17-21.

[10]KODA K.Insight into second language reading:a cross-linguistic approach[M].Cambridge:University Press,2005.

[11]KROLL J,TOKOWICZ N.Models of bilingual representation and processing:Looking back and to the future[M]∥JUDITH F K,ANNETTE M B.Handbook of bilingualism:Psycholinguistic approaches.Oxford:Oxford University Press,2005.

[12]DIKKSTRA T,VAN HEUVEN W.The architecture of the bilingual word recognition system:From identification to decision[J].Bilingnalism:Language and Cognition,2002(5):175-197.

[13]ZEELENGERG R,PECHER D.Evidence for longterm cross-language repetition priming in conceptual implicit memory tasks[J].Journal of Memoryand Language,2003(49):80-94.

[14]VAN ORDEN G,HOLDEN J,TURVEY M T.Self-organization of cognitive performance[J].Journal of Experimental Psychology:General,2003(132):331-350.

[15]VAN ORDEN G,HOLDEN J,Intentional contents and self-control[J].Ecological Psychology,2002(14):87-109.

[16]AKS D.1/f dynamic in complex visual search:Evidence for self-organized criticality in human perception[M/OL]∥RILEY M A,VAN ORDEN G C(Eds.).Contemporary nonlinear methods of cognitive scientists:A web book tutorial.http://www.nsf.gov/sbe/bcs/pac/nmbs/nmbs.jep,2005:319-352.

[17]MCKOON G,RATCLIFF R.Inference during reading[J].Psychological Review,1992(99):440-466.

[18]GRAESSER A,LANG K,ROBERTS R M.Question answering in the context of stories[J].Journal of Experimental Psychology:General,1991(120):254-277.

(责任编辑:郭红明)

Explorative Study on Reading Process Under Presence of Background Speech

HE Xiang

(School of Foreign Languages,Jiangsu University of Science and Technology,Zhenjiang Jiangsu 212003,China)

Background speech will exert an effect on learners′cognitive process.In the present study,Dutch,English,and Mandarin Chinese were respectively set as foreign language(FL),second language(L2)and first language(L1)background speech condition for Chinese English learners′reading Chinese stories and English stories.Self-paced word-by-word reading paradigm was used to collect response time(RT)of each word.The analyses of the word RT data were conducted by both conventional method and spectral analysis.The conventional analysis revealed that L1 background speech exerted the most disruptive effect on both L1 and L2 reading and hinted that the background speech effect could be phonological.It also implies that L1 phonological processing could be simultaneously activated during L2 reading.Ten subjects′reading data were chosen for spectral analysis.It was found that pink noise existed in each time series of word RT of L1 and L2 reading in each condition.L1 and L2 reading processing were similar in nature with different concurrent background speech.

reading comprehension;background speech;response time;pink noise

H08

A

1673-0453(2014)03-0062-06

2014-03-15

教育部人文社科基金项目“声音条件下阅读认知加工机制的研究”(14YJC740030)

何享(1980—),女,江苏镇江人,江苏科技大学讲师,主要从事第二语言习得和英语教学研究。