初中生网络欺负行为的普遍性及其影响

2014-06-21刘丽琼彭茹静

刘丽琼 彭茹静

初中生网络欺负行为的普遍性及其影响

刘丽琼 彭茹静

本文对海南省海口市三所中学的318名初中生进行调查。研究结果表明:网络欺负行为已进入初中校园,女生网络欺负与受欺负的比例均高于男生,初二学生网络欺负与受欺负的比例最高;网络聊天、手机短信与电话是初中生网络欺负与受欺负最常见的三种方式;网站与网络聊天欺负行为对初中生的伤害性最大,且相较于传统欺负行为的伤害性更大;禁止初中生校内使用手机与网络并不能有效减少网络欺负行为的发生。基于研究发现,文章提出了减少初中生网络欺负行为的建议。

初中生;网络欺负行为;普遍性;影响

网络欺负是一种特殊的攻击行为,是指个体或群体以手机、网络等现代技术为媒介,在相当长的一段时间内,反复地、故意地对某人进行攻击,而被攻击者常常难以有效地保护自己。随着中学生对手机与网络的使用越来越普遍与频繁,网络欺负行为也开始进入初中校园,并可能对初中生产生重要影响。国外相关研究表明,初中生网络欺负行为普遍发生。[1]然而,目前为止,国内鲜见有关初中生网络欺负行为的研究;教育实践中,初中生网络欺负行为问题的解决也没有得到学校管理者的足够重视。本文对初中生网络欺负行为发生的普遍性及其影响进行调查,以期引起广大研究者与教育工作者的重视,从而有效干预网络欺负行为。

一、研究方法

1.研究对象

本研究选取海南省海口市琼山区3所中学(省级示范、市级示范与普通学校各一所)的学生为研究对象,共有356名初中学生参与问卷调查,共回收有效问卷318份,回收有效率为89.33%。其中,初一学生108人,初二学生103人,初三学生107人;男生168人,女生150人。

2.研究工具

本研究采用的测量工具为青少年网络欺负与安全调查问卷,是在宋娴编制的网络欺负调查问卷的基础上进行修订的,[2]修订后问卷的Cronbach’s α系数为0.917。网络欺负问卷内容包括对实施与遭受网络欺负行为的频率、类型、欺负者及欺负后的求助对象等。

欺负行为角色分类:借鉴传统欺负行为的“二分类法”分类标准,[3]本研究将遭遇过至少一次网络欺负的学生定义为“受欺负者”,将实施过至少一次网络欺负的学生定义为“欺负者”,将既是受欺负者也是欺负者的学生定义为“欺负/受欺负者”,而既没有欺负他人也没有遭受他人欺负的学生定义为“未参与者”。

3.施测方法

本次施测以班级为单位,采用匿名答卷方式,进行团体纸笔测试。主试由受过培训的教育学本科生担任,负责全部施测工作。

4.数据处理

研究者对所有问卷进行有效性检验,然后将有效数据录入SPSS17.0软件,进行频率统计、x2检验等统计分析。

二、研究结果

1.网络欺负行为发生的普遍性

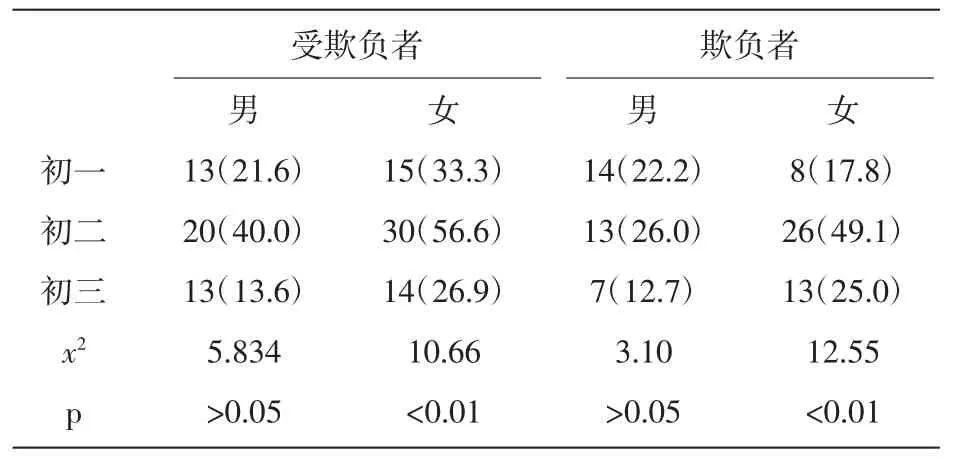

调查结果表明:初中生自我报告网络欺负与受欺负的比例分别为25.47%与33.0%;网络欺负与受欺负者均存在显著的性别差异与年级差异(p<0.05),女生网络欺负与受欺负的比例高于男生,初二年级网络欺负与受欺负的比例高于其他年级。性别、年级与网络欺负行为的交互分析结果表明:女生的网络欺负行为存在显著的年级差异,初二女生网络欺负与受欺负的比例最高,初三女生比例最低;男生中,初二学生网络受欺负的比例要高,但没有显著的年级差异。(详见表1)

表1 不同年级、不同性别初中生网络欺负行为的交互效应

2.常见的网络欺负与受欺负类型

本次调查结果显示:取样初中生中,50%的受欺负男生只遭受过一种类型的网络欺负,26.25%的男生遭受过两种类型的网络欺负,还有23.75%的男生遭受过三种及以上类型的网络欺负;女生的相应比例分别为61.73%、19.75%和18.52%。

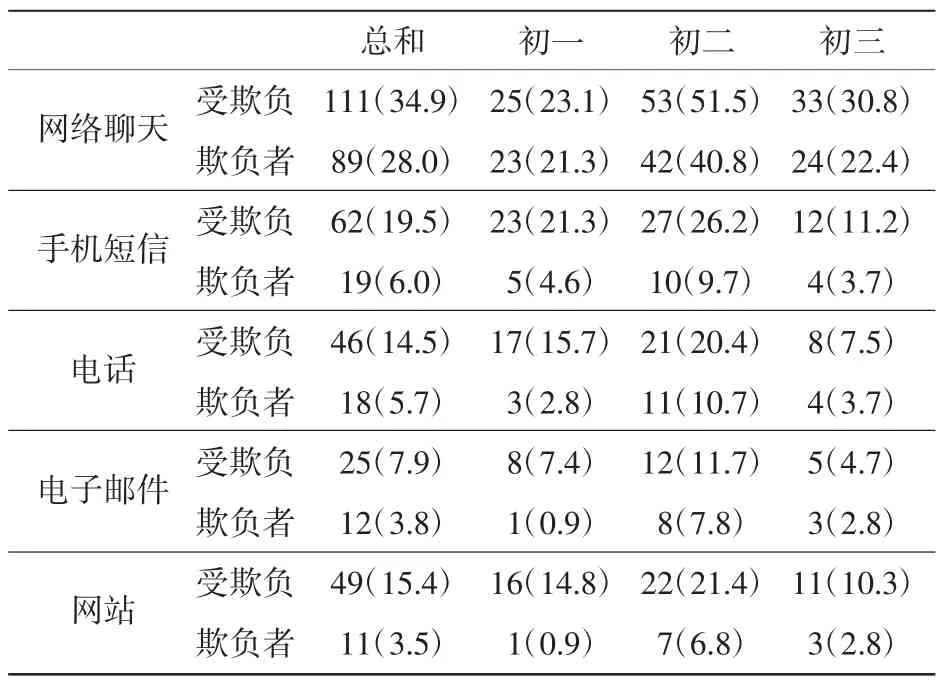

研究者进一步统计了不同类型的受欺负者与欺负者比例,并检验了各类型欺负者与受欺负者比例的差异。如表2所示,网络聊天是初中生最常遭受也是最多实施的网络欺负形式,其次是手机短信与电话。各类型受欺负者的性别差异无统计学意义;受欺负者存在显著年级差异的网络形式有手机短信(x2=7.859,p<0.05)、电话(x2=7.286,p<0.05)与网络聊天(x2=19.766,p<0.01),初二学生遭受他人以上几种网络欺负的比例均高于其他年级。各类型欺负者存在显著性别差异的有电子邮件(x2=3.876,p<0.05),女生比例(6.0%)高于男生(1.8%);存在显著年级差异的有电话(x2=7.28, p<0.05)、电子邮件(x2=7.213,p<0.05)与网络聊天(x2=12.398,p<0.01),初二学生通过以上几种网络形式欺负他人的比例均高于其他年级。

表2 初中生网络欺负与受欺负类型的年级差异

3.网络欺负行为的持续性与伤害性

本次调查发现:初中生的大多数网络欺负行为持续在一个月以下,持续时间在一个月以上的,以网站欺负比例(24.5%)最高,其他依次是电子邮件(18.2%)、网络聊天(15.1%)、手机短信(13.7%)与电话(13.5%)。初中生各种网络欺负行为在持续时间上均不存在性别差异与年级差异(p>0.05)。

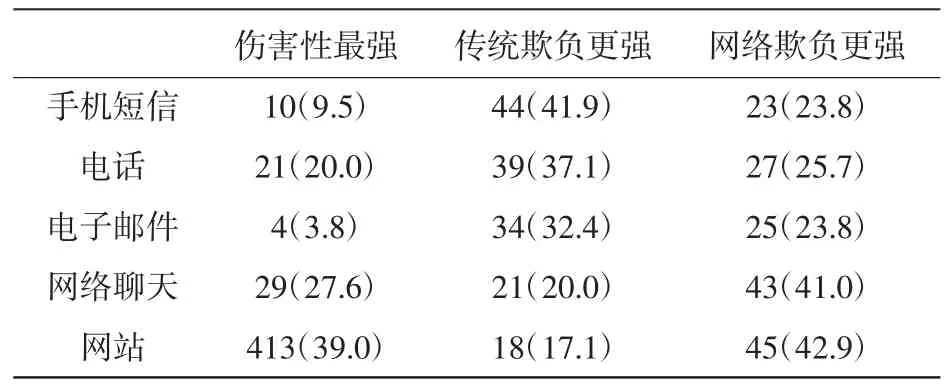

研究者进一步统计了伤害性最强的网络欺负类型,并将各类型网络欺负行为与传统欺负进行伤害性大小的比较。表3表明:网站与网络聊天欺负行为对初中生的伤害最大,电子邮件的伤害性相对最小;相较于传统欺负行为,网站欺负、网络聊天欺负对初中生的伤害较大,短信欺负、电话欺负、电子邮件欺负的伤害性相对要小一些。此外,各类型网络欺负行为对不同年级、不同性别初中生伤害性的卡方检验结果表明:各类型网络欺负行为对初中生的伤害性不存在年级和性别上的差异(p>0.05)。

表3 各类型网络欺负行为对初中生的伤害性

4.禁止网络与手机使用对网络欺负行为减少的作用

本研究就学校“禁止手机与网络使用对减少初中生网络欺负行为是否有效”进行了“欺负角色”“年级”“学校”变量的差异检验。卡方检验结果表明:不存在学校差异与年级差异(p>0.05),但存在欺负角色的差异(x2=22.776,p<0.01)。取样初中生中,认为禁止手机与网络使用不能有效减少初中生网络欺负行为的人数比例从高到低依次是欺负者(65.8%)、欺负/受欺负者(53.5%)、受欺负者(46.8%)与未参与者(32%),原因在于他们会偷偷使用手机与网络。

三、讨论

1.关于网络欺负行为的普遍性

本次调查中,初中生自我报告网络受欺负的比例高达33%,高于Smith等人调查533名11~16岁学生所报告的21.8%。[4]笔者认为,之所以出现不一致,可能的原因在于调查对象的年龄存在差异。本研究中,被试的年龄分布为13~16岁,12岁及以下的被试很少。随着年龄的增长、生活阅历的增加,初中生使用网络与手机的机会增大,对网络、手机等媒介的应用能力也逐渐增强,从而他们更可能对他人实施网络欺负,遭受他人网络欺负的机率也相应增加了。但是,女生遭受网络欺负的比例高于男生,这一发现与Smith等人的研究结果基本一致。[5]在传统欺负行为中,女生更倾向于采用言语欺负与关系欺负,男生则更倾向于采用身体欺负,这样,网络欺负这种以言语中伤为主要手段的方式可能更适合女生,由此女生相对男生会更容易遭受网络欺负。

此外,无论男生女生,初二学生遭受他人网络欺负的比例都是最高的。进入初中后,初二学生接触并应用网络的能力大大提高,因而出现在他们身边的网络欺负行为也有所增加。本次调查中,初二学生身边相对最多的网络欺负行为是网络聊天欺负与网站欺负,这也进一步表明,网络欺负行为的增加与学生应用网络的能力大小有关。相对于初二学生,初三学生面临着不小的升学压力,他们中的大部分人将自己主要的精力投入到了学习中,从而网络欺负行为的发生频率也减少了。

2.关于网络欺负行为的类型

研究表明,初中生最常遭受和实施最多的网络欺负行为是网络聊天欺负与手机短信欺负。这与Kowalski,limber等人的研究结果部分一致,但与Smith等人的研究结果部分不一致。Kowalski, limber等人调查3767名6~8年级学生,发现即时通信、网络聊天室、网页与电子邮件是被试经常使用的网络欺负方式。[6]Smith等人发现11~16岁学生中最常见的网络欺负方式是即时信息、电话与文本信息。[7]笔者认为,这可能与不同研究者对网络欺负类型的定义不一致有关。本次调查中的网络欺负行为主要依据通讯工具的分类来进行划分,而Smith等人的网络欺负类型综合了信息形式与通讯工具。

笔者以为,关于初中生对网络聊天欺负的实施次数较多,主要是因为网络聊天具有隐匿性,欺负者采用网络聊天欺负他人后很难被发现,这无疑助长了欺负者的行为。而使用手机短信欺负他人的原因则在于手机的易得性与费用的低廉性。

3.关于网络欺负的伤害性

本次调查结果表明,网站欺负与网络聊天欺负对初中生的伤害性最大,且相较于传统欺负行为的伤害性更大。可能的原因在于:首先,网站与网络聊天室的传播性很强,使得受欺负者的伤害能够通过传播迅速扩大;其次,网站的隐匿性好,受欺负者很难找到欺负者,一定程度上加深了他们的恐惧性;再次,网站与网络聊天欺负能够持续较长时间,进一步加深了受欺负的伤害性。

4.关于禁止手机与网络使用对减少网络欺负行为的作用

本研究中,未参与者普遍认为学校禁止手机与网络使用能够有效减少网络欺负行为的发生,但大多数欺负者并不认可禁止手机与网络使用的效果。相较于受欺负者与未参与者,欺负者对学校的禁令有一定抗拒力,他们中的大部分人会公开地或偷偷地使用手机与网络。由于亲身体验到网络欺负行为的伤害性,受欺负者非常希望学校能够采取有效措施减少网络欺负行为,但禁令颁布后,他们仍旧或多或少地遭受了他人的网络欺负,因而对学校禁止手机与网络使用的效果持怀疑态度。

四、建议

本次调查结果表明,网络欺负行为已经进入了初中校园,学校管理者和相关教育工作者应深刻认识到这一现象可能带来的负面影响,采取积极有效措施,切实减少网络欺负行为的发生。

首先,学校应该开展反网络欺负行为的相关工作,如将网络欺负行为的界定清楚明确地告知学生,并明确学校不容许网络欺负行为的发生。一旦有同学被欺负,受欺负者或知情者可以通过匿名报告制度报告给学校处理。学校查证有网络欺负行为后,一定要严肃处理欺负者,并为受欺负者提供帮助与支持。值得一提的是,网络欺负不同于传统欺负行为,欺负者常常是隐藏的,抑或欺负者与受欺负者是一对一的形式,因此对网络欺负行为进行实时监控很难。在这种情况下,及时识别网络欺负、注意保存网络欺负的证据,可以对欺负者起到震慑作用,有效减少网络欺负行为的发生。

其次,由于学生是隶属于班级的,学校应以班级为单位,开展与网络欺负行为相关的教育,如网络欺负主题班会、创设网络欺负情景等,让欺负者能亲身体验受欺负者的不快,从而减少网络欺负行为的发生。本次调查中,初三学生所面临的升学压力使得该群体中的网络欺负行为显著降低,这也从某种程度上说明,为学生剩余的精力寻找到恰当的发泄途径能有效减少网络欺负行为。基于此,学校和教师可以开展各种有意义的活动,如运动会、才艺表演、读书活动等,丰富学生的生活,以此减少学生欺负行为的发生率。

再次,学校和教师可以从媒介素养教育着手,引导学生文明上网、安全上网。学校和教师应告诉学生如何应用网络与手机来方便自己的生活、帮助自己的学习等,从而引导学生正确应用现代信息技术,提高媒介素养。禁止学生携带手机入校、禁止上网等简单粗暴的方法,不仅不能减少网络欺负行为的发生,而且会影响到师生关系与亲子关系,也不利于学生的学习和生活。

最后,本次调查中,初中女生的网络欺负与受欺负比例均高于男生,原因可能在于,与男生相比,初中女生的言语能力较强,也更注重人际交往的质量与数量。但是,部分女生在人际沟通中可能采用的方式不恰当,容易将人际冲突与矛盾以网络欺负的方式解决。因此,学校和教师应加强对学生,尤其是女生人际沟通能力的培养,训练有效倾听、独立思考、准确表达。例如,学校和教师可以定期或不定期地举行班会、生活会,就学生身边发生的某件事或某种现象进行讨论、评议,让每位参加者畅所欲言,增强他们与人沟通的胆量和说话能力;可以经常开展符合学生学习特点的演讲比赛、辩论赛等,这不但能加强学生间的友好交流,使友谊得到升华,而且能够提高学生的语言表达能力。

[1]Raskauskas J,Stolz A D.Involvement in traditional andelectronicbullying among adolescents[J].Developmental psychology,2007,43(3):564~575.

[2]宋娴.高中生网络欺负行为及其干预模式探究——以上海市宝山区三所中学为例[D].上海:华东师范大学,2008.

[3]王美芳,张文新.中小学中欺负者、受欺负者与欺负-受欺负者的同伴关系[J].心理发展与与教育,2002,18 (2):1~5.

[4][5][7]Peter K.Smith,Jess Mahdavi,Manuel Carvalho.Cyberbullying:its nature and impact in secondary school pupils[J].Journal of Child Psychology and Psychiatry,2008,49(4):376~385.

[6]Kowalski.R,limberSP.Electronic Bullying Among Middle school Students[J].Adolescent Health,2007,41(6):22~30.

责任编辑/王彩霞

G448

A

1674-1536(2014)03-0042-04

本文为海南省教育科学“十二五”规划重点课题研究资助项目“青少年欺负行为角色的稳定性及其影响”(QJZ125006)的阶段性研究成果。

刘丽琼/海南师范大学教育科学学院副教授。(海口 571158)

彭茹静/海南师范大学教育科学学院副教授。