敢问路在何方?

2014-04-21黄方毅

黄方毅

问:黄炎培先生是中国近代史不可不写的人物,在您心中父亲是怎样的一个人?

答:我父亲1878年出生于上海浦东的一个破落世家,双亲早亡。黄家先人是春秋战国时期的春申君黄歇,黄歇在上海开凿了黄浦江,所以黄浦江也叫春申江。黄氏家族是上海的先祖,住在今浦东新区川沙新镇那一带,已有几百代了,到我父亲出生时已家道中落。但我们老家那个宅子(即“内史第”,原称沈家大院,为沈树镛祖上所建。1859年沈树镛中举,官至内阁中书,沈家大院改名“内史第”。黄炎培的祖母、外祖母都是沈树镛的姊妹,因此黄家四代都曾住此大院——整理者注)是上海有名的第一宅院。黄家人在那里出生,宋氏三姐妹(即宋霭龄、宋庆龄、宋美龄——整理者注)也在那里出生,五四新文化运动干将胡适幼时也曾在那里住过。在中国再找不出一个出了三家对中国历史影响那么大的人物的宅子了。

父亲其实是活得很真切的,即使到了老年,他还是跟小孩儿一样,纯真极了。他要发脾气就发脾气,要高兴就高兴。按说他这个“五朝元老”经历了这么多事,应该老于世故,但恰恰不是,他很纯真。为什么在反右斗争中很多提意见的人被打成右派,而我父亲却没有被打成右派呢?我想,那就是毛泽东看黄炎培这个人确实没有一点政治野心,他愿意在基层、不愿做官是发自内心的。

问:您父亲1945年访问延安之前对共产党有了解吗?

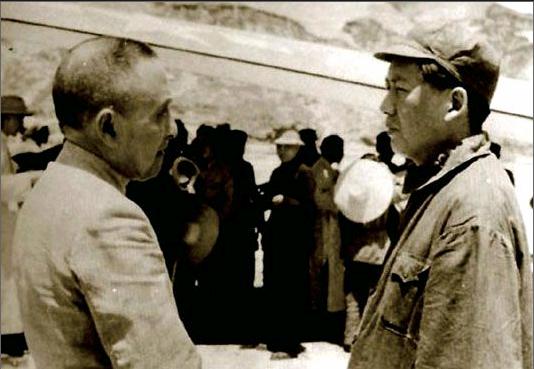

答:访问延安之前,父亲对共产党早有一些了解,抗战初期也和共产党有过接触。他看过斯诺写的《毛泽东自传》,所以对毛泽东本人也有一些了解。毛泽东对他也有一些了解。1919年,美国哲学大师杜威博士应邀来华,父亲邀请杜威在上海举行讲座,毛泽东就是听众之一。1945年父亲一行到延安时,一下飞机毛泽东就说:“我们26年没见面了。”父亲很诧异,说:“我们没有见过面,怎么会26年没见了呢?”毛泽东说:“1919年我在上海听杜威博士演讲,也听了你的演讲,你罗列了一大堆数字,让我印象深刻。”父亲恍然大悟,说:那我明白了。

父亲对共产党了解得更多是从抗战时期开始的。1938年5月,在武汉生活书店召集的座谈会上,父亲认识了周恩来。之前,他就认识徐特立,徐是父亲的学生。1938年,徐特立在武汉拜访父亲,第一次恰逢父亲不在,徐特立就留了一张字条,自称“江苏省教育会特班学生徐特立敬上”。这样,父亲先跟徐特立交往,后又跟周恩来、董必武、邓颖超这些人交往。

访问延安对父亲影响很大。他对国民党开始是抱有希望的,也希望共产党能反映民意。当年,国民党污蔑红军长征经过茅台镇,在茅台酒池中洗脚,父亲就不相信。在重庆时,父亲曾应沈钧儒之请,参观有其子沈叔羊画作的画展。沈叔羊的画上有一把酒壶、几只杯子,写着“茅台”二字,沈老请父亲题字,他就题了:“宣传有人过茅台,养酒池中洗脚来。是真是假我不管,天寒先饮两三杯。”实际上讽刺了国民党对红军的讥讽。后来董必武把这幅画买了下来送给毛泽东,毛泽东把这幅画挂在了延安他的会客厅里。父亲到延安后一看,很诧异:我的诗怎么跑你这客厅来了?毛泽东就讲,是董必武买来送我的。这样,彼此关系一下就拉近了。

1949年6月,根据中央的安排,父亲南下去上海。陈毅(时任上海市市长——整理者注)见到父亲就说:“今天我拿茅台酒宴请你,因为你拿茅台酒反击国民党的讽刺。那时候为我们共产党说话的人有如空谷足音,你是一个。今天我请你喝茅台酒,要回赠你两首茅台诗。”陈毅当时就写了两首茅台诗,我父亲又和了两首,他们就一来一回写了四首诗。

在延安考察期间,我父亲先是看看身后有没有“尾巴”,即看共产党有没有限制人身自由。然后发现,在国统区称呼蒋介石要叫蒋总统、蒋委员长,在延安对毛泽东怎么可以叫老毛呢?毛泽东能直呼其名?仅在这一点上,他就已经感觉不一样了。父亲一辈子不抽烟,他看见延安的大街上没有抽大烟的,也没有满脸倦容的人,都朝气蓬勃的,也没有要饭的,没有乞丐,没有无赖,他就觉得很好。他们又看了延安的工厂、企业,都挺好的。当时延安整风已经结束,中共七大也刚结束,父亲一行到延安时,全体中央委员集体到机场迎接。访问延安,对父亲影响是很大的,他感觉最好的就是延安的新气象,这种新气象就是中共能考虑到老百姓的利益,东西也很便宜。而当时重庆呢?腐败极了,国民党吃喝嫖赌、花天酒地。

问:为什么在看到延安欣欣向荣的景象后,您父亲会给毛泽东提出周期律问题?提出这个问题时,他心中有答案吗?

答:父亲提这个问题的时候已经68岁了。他看到历史上有许多团体和个人,开始时齐心协力发展很快,但后来毁得也很快。他觉得共产党现在欣欣向荣,抗战结束后,在中国政坛上作为一支重要力量登上历史舞台应该没什么问题。但是,能不能永葆青春呢?他是有担心的。所以有些问题,特别是制度上的东西应该设立在先。他提出的挑战是制度上的挑战,今天毛泽东不贪,以后的人贪不贪呢?从人的本性趋势考虑,他更多地提出的是制度设置的问题。

父亲提出这个问题时心中有没有答案?我不知道,但他不是见到毛泽东才突然想出来的,这个问题在他的日记中出现过3次,可见他一直都在思考。因为父亲不是个理论家,不是个光做学问的人,他是个行动家。为什么他跟毛泽东谈得来?第一,他们都来自农村,都是行动家;第二,他们都看不起书呆子。父亲来自于草根,靠自己打拼出来,他身边有学生子弟一大帮。他不光是教育家,还是实业家,上海到川沙的铁路(沟通浦西与浦东,引领了浦东的开发——编者注)都是他修的,他一呼,就有人给他捐钱。抗战期间,蒋介石就用他作为民营经济的代表,国民参政会下的抗战捐募委员会,父亲就被推为秘书长。

毛泽东说出通过民主的方式解决周期律问题之后,父亲就一惊,没想到真是英雄所见略同。父亲曾创建了两个政党,即“民主建国会”和“民主同盟”,这两个政党都有“民主”二字。对他来说,民主具有普世价值,还不仅仅是制度问题,他首先追求的是价值。所以,他跟毛泽东这个共产党的领袖在价值观上获得了共识,这是第一;第二,毛泽东是从这个层面上回答父亲的问题的,即:我们找到了一条新路,这条新路就是民主,只有人民起来监督政府,政府才不会懈怠。这既是制度的设置,也是价值观的反映。父亲非常推崇民主,痛恨独裁。他看到,从晚清到北洋政府,再到国民党,独裁把国家毁得一塌糊涂。因此,他把民主作为他生活的最高理念。

父亲从延安回到重庆以后,大家都在问延安怎么样?父亲讲延安的见闻讲多了后,说:干脆我写本书吧。于是,父亲就关起门来,他口述,由我母亲姚维钧执笔,写成了《延安归来》。父亲与毛泽东这段对话就是母亲执笔的。我母亲文笔相当好,父亲的前妻去世后,我母亲继嗣,他们俩年龄相差30多岁。

问:你父亲对民主是一种什么看法?

答:父亲有过短暂的留学日本经历,不像民主人士中留学欧美的有西方民主政治的思想基础,他心中的“民主”,在中国社会中是很朴素的。他认为中国民众散漫,如一盘散沙,所以一直主张“保育式”的民主。“保育式”的民主就是“有人搀扶着的民主”。我觉得这一点跟孙中山的军政、训政、宪政三阶段是有联系的,那就是中国的民主不能完全撒开,需要经过民主的学习、民主的锻炼,逐渐走向成熟。他提出“保育式”民主跟中国人的素质有关系,因为当时民生问题还没解决,要解决民主的问题有些仓促。他认为“保育式”民主就是民主的第一阶段,经过这个阶段之后,再走向民主的新阶段。所以当时毛主席说找到了解决历史周期问题的办法——民主,父亲几十年思考的就是这个问题,他们的思想不谋而合。

问:是否可以理解为黄炎培先生一直在思考抗战胜利后中国走什么路的问题?

答:对。国共之间有几年是有一段共识的,这就是“宪政”。父亲等民主人士,以及周恩来、董必武都有好几个提案,提到国民党应该实行宪政,这点蒋介石答应了,搞了一个宪政期成会(1939年9月成立——整理者注),我父亲就是宪政期成会几个发起人之一。延安当时也成立了宪政促进会,毛泽东做会长,这就是说国共都赞成宪政。抗战胜利后有一段提出搞联合政府,和平民主新阶段就是运用了宪政理论。父亲那几年在政治上的理想就是促成实行宪政,他认为宪法高于政治。

问:黄炎培先生曾创建了两个民主党派,情况是怎样的呢?

答:起初,他参与发起成立了民盟。民盟是个松散的联盟,因为当时国民党有个《政团法》,不允许成立新的政党,所以父亲就搞了一个俱乐部性质或者说沙龙性质的民主政团同盟,他任第一任主席。但当时政团分歧,我父亲又要搞中华职业教育社,一大批原来在上海的学校因抗战搬迁到重庆,到重庆后,又办了几所学校,不久,在成都都江堰也办了几所学校,所以,他没有时间和精力在民主政团同盟问题上牵扯更多,就推荐了他的老朋友、四川地方元老张澜出任主席。

到了1945年12月,父亲又组建了民建。民盟和民建的区别在于,民盟是当时国共之外中国所有政党的一个大联合,而民建的成员主要是爱国的民族工商企业家和与他们有联系的知识分子。父亲一生是三重人物,即教育家、实业家、政治家。所以他身边有两个团队,一个是教育团队,即后来的政治团队;一个是后来的经济团队,如卢作孚、胡厥文、胡子昂等都是他的经济界朋友。这两个团队合在一起就创建了民建,把中国的民营经济集中在了一起。

抗战爆发后,民间许多实业家跑到了内地,最典型的就是胡厥文。他原来的工厂在上海,抗战后都迁到四川去了,他还成立了一个“迁川工厂联合会”。工厂内迁是要付出很大代价的,当时就有很多人不愿迁,继续留在上海谋生。内迁到四川的这些企业受到国民政府国有企业的压迫,这些民间实业家特别需要一个组织来维护他们的利益,表达他们政治上的诉求。所以在这种情况下,以父亲等人为首的中国民主建国会就诞生了,它是民营经济的政治代表。

创建这两个党派不是很顺利,但就蒋介石本人来说,对我父亲还是礼让三分。因为他的儿子蒋经国、蒋纬国都是我父亲的学生。蒋介石还是觉得欠了父亲的情。有一次,他跟我父亲说:你那几个学生(口述人原话如此,实际上指黄炎培的几个儿子——整理者注)都是海归了,老大(黄方刚)哈佛大学学哲学,老二(黄竞武)哈佛大学学经济,老三(黄万里)伊利诺大学学水利,老四(黄大能)英国学水力。你又教了我的两个儿子。你送两个儿子来委员长侍从室当秘书吧,我来好好提携他们,回报你。我父亲说:No,我不会送我的两个儿子到你的身边去。到1949年,蒋介石为什么要把我家老二(黄竞武)活埋了?因为蒋介石能稳定就靠着那5万两黄金,而黄竞武却带人阻挠他运黄金。为这事,蒋介石彻底跟我父亲撕破了脸,把我二哥给抓了,杀害了。所以,父亲对蒋介石从政见不和,到了杀子之仇。

民主建国会成立之前,获得了共产党的支持。董必武就给了很多支持。

在中国8个民主党派中,第一个是民革,它主要是国民党的旧军政人员;第二是民盟,主要是知识分子;第三是民建,以民营企业家,即资本家为主。父亲建立的两个政党,一个代表知识分子,一个代表资本家,把所谓中产阶层都囊括在里面。按当时划分的四大阶级,即工人、农民、民族资产阶级和小资产阶级,民盟和民建囊括了民族资产阶级和小资产阶级两个阶级,是他们政治上的代表。从这个意义讲,民建和民盟对中国民主协商制度的形成有贡献。

问:在创立民盟和民建以前,您父亲想过参加共产党或者国民党吗?

答:父亲既没有参加共产党,也没有参加国民党。他曾就这个问题专门给毛泽东回信,说(如果)看不到真理所在,我不能随便加入。父亲是辛亥革命的元老,1905年就加入了同盟会,本来国民党是同盟会的继续,但是辛亥革命没有解决中国的问题,他对辛亥革命非常失望,认为辛亥革命打乱了中国的正常进程。而父亲在辛亥革命的时候就是名人了,所以,也不可能参加共产党。从那个时候起,他就搞教育了。

问:黄炎培先生晚年有什么遗憾?

答:有的,他看到国家跟他希望的有一定差距,特别是解放后越来越“左”。他没有直接跟我说,但据我观察,就跟中国大多数正直的知识分子和干部一样,都会有一定的看法。为什么后来不同意“文化大革命”意见的人这么多?刘少奇、邓小平、周恩来都是这样,父亲他也不是生活在真空中,能没有看法吗?

问:您父亲跟周恩来的交往和交情是从抗战时期在重庆开始的吗?

答:对。那时我们经常去曾家岩。周恩来确实跟父亲私人感情非常好,好到什么程度呢?周恩来不是没有儿女吗?1949年3月中共中央进了北平城以后,5月份上海解放,为了稳定上海局面,中央就派我父亲去上海,安顿上海的工商局面。周恩来到我们家对我们说,你们要离开父母好长一段时间,这样吧,我也没孩子,你们就是我的孩子,你们有事就给我打电话,我就是你们的父亲。当时总理说了这话后,我们以为就是这么一说。但后来总理还真来过电话,问:孩子们,你们好吗?当时在国务院事务管理局工作的李公朴的爱人张曼云来看我们,还说:周伯伯问你们有什么困难没有?所以我一直记得周总理的这段情义。1973年底1974年初,“文革”中我被整得太厉害的时候,我给周总理写过几封信,谈了我的一些情况。当时我在山西农村,没想到他真派人来了,来解决我当时遇到的问题。所以我对周总理有感情。

(本文根据采访录音整理,未经口述人审核,题目为整理者所加。整理者系中共重庆市委党史研究室南方局研究室主任。图片来源:网络)

(责任编辑:杨山山)