战国诸子对孔子的引征与改造

2014-03-15郭强

郭强

(河南大学 文学院,河南 开封 475001)

战国诸子对孔子的引征与改造

郭强

(河南大学 文学院,河南 开封 475001)

战国时期出现了百家争鸣的格局,诸子学派纷纷借助具有影响力的孔子来宣扬自己的主张。在此过程中,先秦诸子从本学派的学术主张出发,对孔子的引征形成了颂美型、批判型、交叉型三种不同的情感类型。与先秦学术由争鸣趋向统一的发展轨迹相似,先秦诸子对孔子的引征也经历了不同的发展阶段,其情感也发生了一定的变化,逐渐趋同。这种引征实践对孔子形象的传播起了推动作用,提升了孔子地位。

诸子;孔子;引征;情感类型

战国时期是一个大变革时期,思想界也出现了诸子百家争鸣的态势。诸子学派为推广自己的学术主张,纷纷著书立说,形成了“借助名人说理”的时代风气,历史上的名人以及再造的名人成为诸子学派论证的利器,孔子由此成为了诸子学派不断引征的对象。诸子学派或是颂美,或是批判,或是改造孔子,形成了异彩纷呈的情感世界。

一

孔子作为儒家学派的创始人,以“仁者,爱人”核心精神散发出无穷的人格魅力。随着十四年的游历诸侯,孔子在当时已经极具盛名,儒家学派渐渐成为当时的两大显学之一。再加上孔子培养了一大批才华横溢的学生,他们都为孔子思想的继承与传播做出了很大贡献。

对于这样一位影响巨大的人物,诸子学派不会置之不理,不能不加以关注,引征孔子成为了战国时代诸子说理的重要特征。为了能更好地说明战国诸子引征孔子特征,我们先对战国诸子对孔子的引征进行全面、客观的梳理。

(一)《墨子》对孔子的引征

《墨子》对于孔子的引征,总共有6处,分别见于:卷九《非儒下》齐景公问孔子为人、齐景公欲封孔子以尼谿、孔某穷于蔡陈之间、孔子谈舜,卷十一《耕柱》叶公子高问政于仲尼,卷十二《公孟》公孟子言孔子为天子。

作为与儒家并肩而立的两大显学之一,作为从儒家阵营中脱身而出的学派,墨家学派对于儒家的弊端以及他们所不认可的方面极力抨击,除了笼统的“儒者”、“儒士”之外,对于儒家学派的创始人、当时最有影响的儒者——孔子,墨家学派也是极尽攻击之能事。《墨子》提及孔子时,有三种称谓:孔子、仲尼、孔某。前两种称谓是比较常见的,但“孔某”二字则是很特殊,先秦诸子称呼孔子为“孔

某”,只在《墨子》中出现。从“孔某”这种称呼的语气上可以看出墨家学派对孔子的批评与不认可的态度。

(二)《庄子》对孔子的引征

《庄子》是先秦诸子中引征、传播孔子最多者。《庄子》一书“寓言十九”,孔子在《庄子》的寓言中占据了很大的比重,成为《庄子》表达学术观念、人生思索的重要材料。《庄子》引征孔子时,并不全然是对客观真实的简单呈现,更多的是依据自己的理念对孔子进行相应的加工改造。经过《庄子》的改造,孔子便出现了三种面孔:真实的孔子、狼狈型的孔子、道学化的孔子。

真实的孔子仍然是以讲解仁义道德为特征,但这一真实的身份容易遭到一定的挑战。《人间世》记载了他人对孔子的劝慰与批评:

孔子适楚,楚狂接舆游其门曰:“凤兮凤兮,何如德之衰也!来世不可待,往世不可追也。天下有道,圣人成焉;天下无道,圣人生焉。方今之时,仅免刑焉。福轻乎羽,莫之知载;祸重乎地,莫之知避。已乎已乎,临人以德!殆乎殆乎,画地而趋!迷阳迷阳,无伤吾行!吾行卻曲,无伤吾足!”[1,p183]

楚狂接舆对孔子的劝慰,在《论语》中也曾提及,只不过《论语》中的接舆是以“往者不可谏,来者犹可追”来劝说孔子,希望孔子可以停止徒劳,不要再去游说诸侯,语气中关怀的成分要多一些。但《庄子·人间世》中接舆的劝说变成了“来世不可待,往世不可追也”,过往与未来都成了不可捉摸的虚幻,对于孔子的劝说中不认可、批评的成分相对增加了。

对于孔子为人治学的评价,在《德充符》中还有进一步的论说:

无趾语老聃曰:“孔丘之于至人,其未邪?彼何宾宾以学子为?彼且蕲以諔诡幻怪之名闻,不知至人之以是为已桎梏邪?”老聃曰:“胡不直使彼以死生为一条,以可不可为一贯者,解其桎梏,其可乎?”无趾曰:“天刑之,安可解!”[2,p153]

如果说接舆对孔子的话语是对孔子不识时务、固执的评定,那么,无趾的话语则是从世间万物皆需顺其自然不可强求来批判的。

对于真实孔子的评定,一旦过头,便成为调侃、讽刺,甚至是狼狈至极的失败者。这在《盗跖》、《渔父》篇中有精彩的描述。孔子本来是想劝说盗跖,反被盗跖厉声批评一番。盗跖对孔子说:“子之道,狂狂汲汲,诈巧虚伪事也,非可以全真也,奚足论哉!”[2,p780]盗跖用事实证明儒家的思想主张根本行不通,孔子在盗跖眼里只不过是一个巧言善变之人。盗跖认为与其追求虚假仁义,不如顺其自然、返璞归真。

盗跖一番气势汹涌的论说,使得之前放出豪言壮语的孔子胆战心惊、英雄气尽失:

孔子再拜趋走,出门上车,执辔三失,目芒然无见,色若死灰,据轼低头,不能出气。[1,p1001]

穷于应对的孔子等盗跖话语一停,便立马离去,但身体离开了盗跖,心中的胆怯与心慌仍在,出门上车之时缰绳多次掉下,眼睛茫然无神,脸色灰暗,吓得大气不敢出,狼狈之状可掬。

在《渔父》中,渔父说孔子“仁则仁矣,恐不免其身;苦心劳形以危其真。呜呼,远哉其分于道也!”[2,p816]又通过人有八病,事有四患,指出他不在其位而谋其政的好事,应该各安其位,顺其自然才是最好的治理。

道学化的孔子是《庄子》对孔子进行改造的重要体现。《人间世》开头,孔子在颜回打算出仕卫国时对他谈话,首先提出“心斋”:“若一志,无听之以耳而听之以心,无听之以心而听之以气!听止于耳,心止于符。气也者,虚而待物者也。唯道集虚,虚者,心斋也。”[2,p117]即虚以待位,超越一些功利的心境。叶公子高出使齐国,孔子说:“知其不可奈何而安之若命,德之至也。”孔子的言语透露出逍遥自得、顺其自然之情,俨然就是一位道家人物宣道。庄子并没有过度对孔子进行批判,更多的是赋予孔子以道家思想。“其口虽言,其心未尝言,方且与世违而心不屑与之俱”。通过孔子之口盛赞市南宜僚“声销”而“志无穷”的潜身态度。在《让王》中孔子说过:“知足者,不以利自累也;审自得者,失之而不惧;行修于内者,无位而不怍。”[2,p762]这明显就是在阐释庄子的道家思想,利禄不可取,追求心里的平静,莫受外物的影响。“君子通于道谓之通,穷于道谓之穷。今丘抱仁义之道以遭乱世之患,其何穷之为!故内省而不穷于道,临难而不失其德,天寒既至,霜雪既降,吾是以知松柏之茂也。陈蔡之隘,于丘其幸乎!”[2,p765]从侧面反映了不要把困厄和通达看的太重要,要顺应“天道”,即顺应自然变化的规律。

(三)《孟子》对孔子的引征

孟子作为先秦时期承接其孔子思想并奠定了儒家地位的重要人物,对他所歆慕的孔子,自然是歌颂备至。《孟子》中的孔子一是地位极高,二是出现频率极高,只有《梁惠王下》与《公孙丑下》中没有提到孔子。

带着对孔子的崇敬之心,《孟子》对孔子形象的提升做出了很大的努力,透过《孟子》的引征,一个臻于完美、带有圣人风范的孔子跃然纸上:他智而不惑,仁而不忧,勇而不惧;他叩其两端,从心所欲不逾矩;他圣德功业兼备,是生活的标杆,精神的领袖。

(四)《荀子》对孔子的引征

《荀子》中提及孔子的篇目,分别见于《非相》、《非十二子》《仲尼》《儒效》《王制》《王霸》《正论》、《解蔽》

《成相》《赋》《大略》《囿坐》《子道》《法行》《哀公》《尧问》,共计16篇,引征孔子的篇章占据了全部篇章的50%。

(五)《韩非子》对孔子的引征

《韩非子》中对孔子的引征,集中在《说林》《内储说》《外储说》《难言》《安危》《五蠹》《显学》《忠孝》中。

(六)《吕氏春秋》对孔子的引征

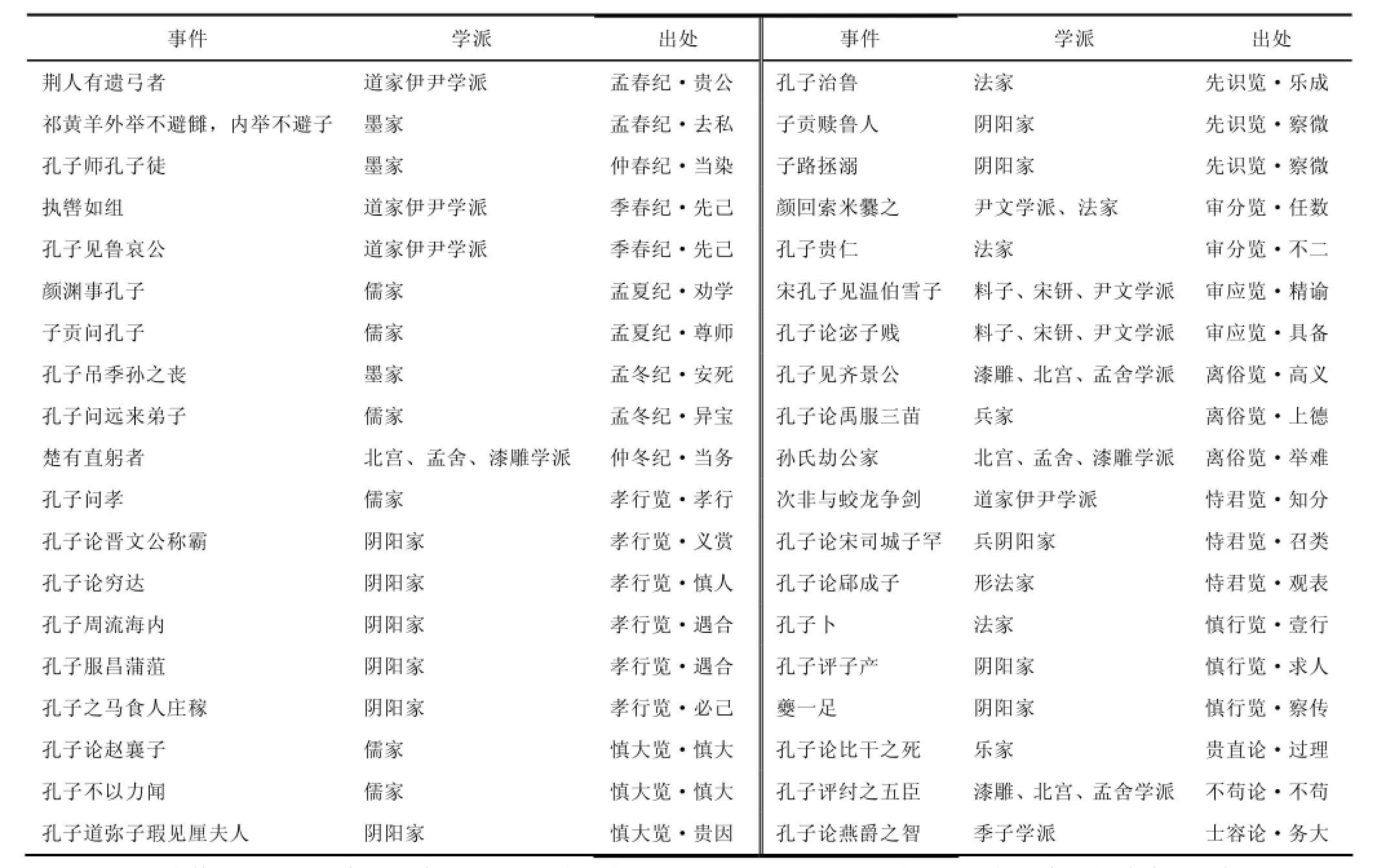

先秦诸子学派众多,思想异彩纷呈,但因历史的原因,完整保存下来的诸子典籍并不是很多,与百家争鸣的学术盛况很不符,无法得以观其全貌。《吕氏春秋》集结了战国中后期众多学派的主张,一些没有留存下典籍的学派思想在里面也有所体现。通过《吕氏春秋》中收录的引征孔子的材料,以及所对应的学派,我们可以对战国中后期孔子的传播情况做出比较好的把握。现将《吕氏春秋》引征孔子的事例以及学派归属做出统计,如表1所示。

表1 《吕氏春秋》引征孔子的事例以及学派归属

从以上表格可见,战国中后期诸子引征孔子的范围是很广的,涉及先秦的儒家、墨家、道家、法家、阴阳家、兵家、乐家、形法家等学派,与前面的五部重要的诸子典籍一起,共同构建起了先秦诸子广泛引征传播孔子的情状。

先秦诸子广泛地引征孔子,除了“借助名人说理”的时代风气、孔子的影响力之外,孔子本身的涵容性也是重要原因之一。孔子全面集成了周文化的辩证思想,在自然观、社会观、人性观、民族关系、礼乐关系等方面都提出了独到的见解,思想多元,这为诸子引征孔子提供了可能。各家思想在引征孔子作为论证的依据或者批判的靶子时,有与他们思想统一的地方,有足以印证或加强本学派思想的可能性。

孔子成为战国诸子广泛征引的对象,这是一个共性,但战国诸子在引征孔子之时,出于不同的学派理念、说理目的、论辩方式的,他们对孔子的引征有着不同的方式。

诸子引征孔子最为常见的方式是直接引征孔子的话语。这种方式是借助名人效应增强说理力度最直接的方式,或是顺承而下,水到渠成得出自己的结论,这在《孟子》、《荀子》中较为常见;或是陡然一转,带着批判的声音进入自己的世界,这在《墨子》中常见。

除了直接引征孔子的话语之外,故事型引征也成为战国诸子比较青睐的方式之一。通过直接呈现孔子自己的言行、孔子与他人的对话,诸子将本学派的观念形象化地表现出来,《庄子》《韩非子》《吕氏春秋》经常采用这种方法,《墨子》中也有这种方式。战国诸子引征孔子的不同方式,进一步促成了思想文化多样化的传播样态,应和了诸子百家争鸣的思想活跃现实。

二

先秦诸子引征孔子作为加强论说的方法,这是较为普遍的现象。但是,诸子各有自己的学派主张,他们与孔子之间,或者主张相近,或者主张相悖,或者有着千丝万缕的联系,因此,他们在引征孔子时便有了不同的情感趋向。

先秦诸子引征孔子时所体现出来的情感趋向,总体而言,有三种不同的类型:

第一,颂美型。此类型主要以儒家学派与战国后期的学派为主。儒家学派的《孟子》、《荀子》,作为孔子思想的承继者,有着对孔子发自内心的崇拜与尊敬。

《孟子》对孔子做出了历史上最早的较高的评价,《万章下》言:“孔子,圣之时者也。孔子之谓集大成。集大成也者,金声而玉振之也。”[3,p672]《孟子》的这一评价是在综合比较伯夷、伊尹、柳下惠等圣人之后,认为孔子代表的是圣人中间最懂得去留的第一人,是融合了所有圣人精华的集大成者,也是传统学术的集大成者。孔子的圣人之道则是自然界、社会的至高准则。

在《孟子》之前,虽然也有人对孔子做出过较高的评价,但“圣人”、“集大成者”这两个评价,既比较客观地道出了孔子的道德境界及学术成就,又在世人面前明确地呈现了孔子的光辉形象。

荀子也是以孔子后学自居的,而且是孔子的正统后学。他称孔子的后学子夏、子张、子游等人为贱儒,对于子思、孟子学派也颇有微词,但对于孔子,则是推崇备至,认为孔子之德永世不会泯灭。

儒家后学孟子、荀子对于孔子的引征,对于先秦时期孔子形象的整体提升起到了极为重要的作用。

第二,批判型。此类型以《墨子》为代表。韩非子说过:“世之显学,儒、墨也。”[4,p491]孟子也说过:“天下之言不归杨,则归墨。”[3,p456]可见墨家已经达到可以和儒家并排的位置。在《墨子》一书中,对儒家的态度是反对、批判的。

墨子是第一个对孔子提出批评的人,他最初是学习儒家思想的,后发现孔子之道与自己的思想格格不入,认为儒家的诸多思想都存在弊端,“墨子学儒者之业,受孔子之术,以为其礼烦扰而不悦,厚葬靡财而贫民,久服伤生而害事,故背周道而用夏政”[5],因此他从儒家阵营中脱离出来,以儒家的革命者、敌对者身份对儒家进行批判,对孔子进行批评。

正是因为墨子熟悉儒家核心理念中存在某些具体问题,如孔子提倡的礼节之烦扰、厚葬之伤财害民,相对来说比较中肯,但他对孔子的批评有先入为主的观念。李零先生曾说墨子是“成心抬杠,处处跟孔子拧着来”[6],如此来说,《墨子》对孔子的论说就有失公允。在《墨子》中,墨家与儒家的交锋,无一不是儒家被打败,儒家落下风,墨家则总是以胜利者的姿态出现。

第三,交叉型。这一类型以《庄子》与《韩非子》为代表,他们对于孔子的情感有赞颂,有批评,还有改造,是多种情感的交织呈现。

《庄子》与《韩非子》的思想理念,与孔子的学说存在着一定的差异,甚至在关键问题上是截然相反的,所以,《庄子》与《韩非子》引征孔子之时,有对孔子的批评与不满,但同时与《墨子》的针锋相对、刻意为之不同,他们能够超越学派的对立与不同,对孔子不仅有挖苦,而且还承认孔子的伟大与不俗,并且还将孔子作为他们学派的代言人,带着道家、法家的面具来替他们说话。

先秦诸子对于孔子的不同态度,是诸多学派争鸣、论辩的表现与结果,这种论辩一度呈现白热化的状态,孔子也被无端地打上了不同的色彩。

三

“从文学传播史的角度而言,我们既要考察每个历史时期文学传播的主题有哪些,还要探讨文学传播主题的变化;既要从共时性的角度把握传播主题的特征、身份、观念、目的,又要从历时性的角度考察其不同时期的差异和变化”[7]。战国诸子引征孔子是较为普遍的现象,有着共同的时代要求,随着诸子百家争鸣的情况发展到战国后期,学术思想出现了统一的趋势,因此,到战国后期诸子学派引征孔子也发生了一定的变化,其中的学派倾向渐渐淡了下去,对于孔子的情感倾向也逐渐统一,孔子也多以正面形象出现。

根据前面罗列的《吕氏春秋》引征孔子的事例、学派等,战国后期引征孔子的学派众多,这些学派在引征孔子时基本上是以正面颂扬为主,孔子出现时基本上是本学派论点的强烈支撑者,就是对孔子批判力度最大的墨家学派也黯淡了锋芒。《吕氏春秋》中有三篇涉及到墨家学派对孔子的引征,分别是《贵公》、《当染》、《安死》。

《当染》是讲“近朱者赤”的道理,要注意选择好师友为伴。其中提到了孔子的师傅以及孔子所教授的弟子,并且认为这种师友关系是很正确的。“孔墨之后学显荣于天下者众矣,不可胜数,皆所染者得当也”[8,p98],认为孔子、墨子的后学之所以能形成显学,之所以出现了众多显荣之士,主要是因为师友得当。在此篇中,墨家学派将孔墨合称,对于墨子师承孔子学派的事实作了客观呈现,并承认了这种师承的益处。

《安死》记载的是孔子为季孙氏吊丧的故事。鲁国季孙氏举办丧事,孔子去吊丧。进门之后,站在左边,站在宾客的位置。主持丧礼的季桓子用鲁国的宝玉殓葬死者。孔子从西阶下来穿过中庭快步向东走去,登东阶上去,说:“用宝玉殓葬死者,就像是把尸体暴露在原野上一样啊。”对于孔子的这种做法,《安死》做出的评价是正面的,“径庭历级,非礼也;虽然,以救过也”[8,p544],虽然孔子的举动不合礼仪,但为了阻止过失,孔子的举动还是值得称道的。

《贵公》是虚构的一个寓言:

荆人有遗弓者,而不肯索,曰:“荆人遗之,荆人得之,又何索焉?”孔子闻之曰:“去其‘荆’而可矣。”老聃闻之曰:“去其‘人’而可矣。”故老聃则至公矣。[8,p45]

在此故事中,人物的思想境界呈现出三种不同的级别:荆人——孔子——老聃,三者的境界都很高,依次递升,孔子的境界虽没有老聃的至公思想高,但并非被贬斥的对象。

《吕氏春秋》中墨家学派引征、改造孔子形象的实践,集中代表了战国后期诸子引征孔子的特点,其情感趋向从多元性逐渐统一,孔子以正面形象出现。联系前面诸子引征孔子的情感变化,可以看出,先秦诸子引征孔子,经历了一个较为复杂的过程,这一过程与先秦学术的发展过程是一致的,受到了先秦学术争鸣、统一的影响。

先秦诸子对孔子的引征,是在先秦学术的大时代背景下出现的,与先秦学术发展的轨道相符合,在借助孔子加强自身说服力度的同时,也提高了孔子在先秦学术发展中的影响力,对于后代孔子形象的提升与改变,起到了引领作用。

[1] 郭庆藩.庄子集释[M].北京:中华书局,1961.

[2] 陈鼓应.庄子今注今译[M].北京:中华书局,1983.

[3] 焦循.孟子正义[M].北京:中华书局,1987.

[4] 梁启雄.韩子浅解[M].北京:中华书局,1960.

[5] 张双棣.淮南子校释[M].北京:北京大学出版社,1997: 2150.

[6] 李零.人往低处走[M].北京:生活·读书·新知三联书店, 2008:13.

[7] 王兆鹏.中国古代文学传播研究的六个层面[J].江汉论坛,2006(5):109-113.

[8] 陈奇猷.吕氏春秋新校释[M].上海:上海古籍出版社, 2002.

(责任编辑、校对:王文才)

The Citation and Transformation of Confucius by the Philosophers in the Warring States Period

GUO Qiang

(College of Literature, Henan University, Kaifeng 475001, China)

During Warring States period, the contention of hundred schools and thoughts appeared. These philosophers used the influence of Confucius to advocate their ideas and they formed three emotion styles based on their own thinking: praising, criticizing and overlapping. The pre-Qin philosophers’’ citations of Confucius developed through different stages and this is similar to the development path of pre-Qin learning-from contention to unification. And their emotion styles approached convergence gradually which elevated the status of Confucius.

the philosophers; Confucius; citation; emotion styles

I206.2

A

1009-9115(2014)01-0069-05

10.3969/j.issn.1009-9115.2014.01.019

2013-07-12

郭强(1986-),男,山东淄博人,硕士研究生,研究方向为先秦文学。