某中学建设项目地质灾害危险性评估

2014-03-01牛二能伍波乔爽杨恩祈

牛二能,伍波,乔爽 ,杨恩祈

(昆明理工大学,昆明 650093)

1 工程概况

拟建项目位于麻栗坡县莱溪河至下金厂公路连接线,处在县城北东端。该中学规划异地扩建学校在校学生2 000名,占地面积为5.96 h m2,主要建设内容为异地扩建学校教学楼、办公综合楼、实训楼,学生宿舍、食堂、厕所和门卫室,并规划建设道路、运动场、校门、围墙、绿地等其他附属工程,总建筑面积为33 513.81 m2。

评估区地貌类型复杂,存在的工程地质问题较多,工程地质条件复杂;地质构造中等复杂;水文地质条件中等复杂;破坏地质环境的人类工程活动一般。因此,评估区地质环境条件总体复杂;根据“工业和民用建设项目重要性分类表”该建设项目属重要建设项目[1];根据有关规定,将该项目地质灾害危险性评估等级确定为一级。依据评估区地质环境特征,结合拟建项目特点,评估范围以拟建项目征地界线为基础,向西、南、东侧外扩至次级分水岭,北侧外扩至莱溪河二级阶地,其余地段一般外扩300~500 m。整个评估区面积0.397 k m2。

2 地质环境条件

2.1 地形地貌

评估区区域地处云贵高原南东缘地带,地貌属构造侵蚀中山河谷地貌,拟建场地位于莱溪河左岸山坡上,运动场位于莱溪河河谷一级阶地。总体为南东高北西低的斜坡山地。拟建项目征地范围内微地貌较复杂,北东、南西部为山包,丛林茂密,中部相对较低,呈马鞍状地形;场地北西部紧邻莱溪河,莱溪河局部侧蚀作用明显,河流受侧蚀作用呈“S”型,河谷中可见河漫滩及一级阶地。总体上,评估区地形地貌复杂。

2.2 地层岩性

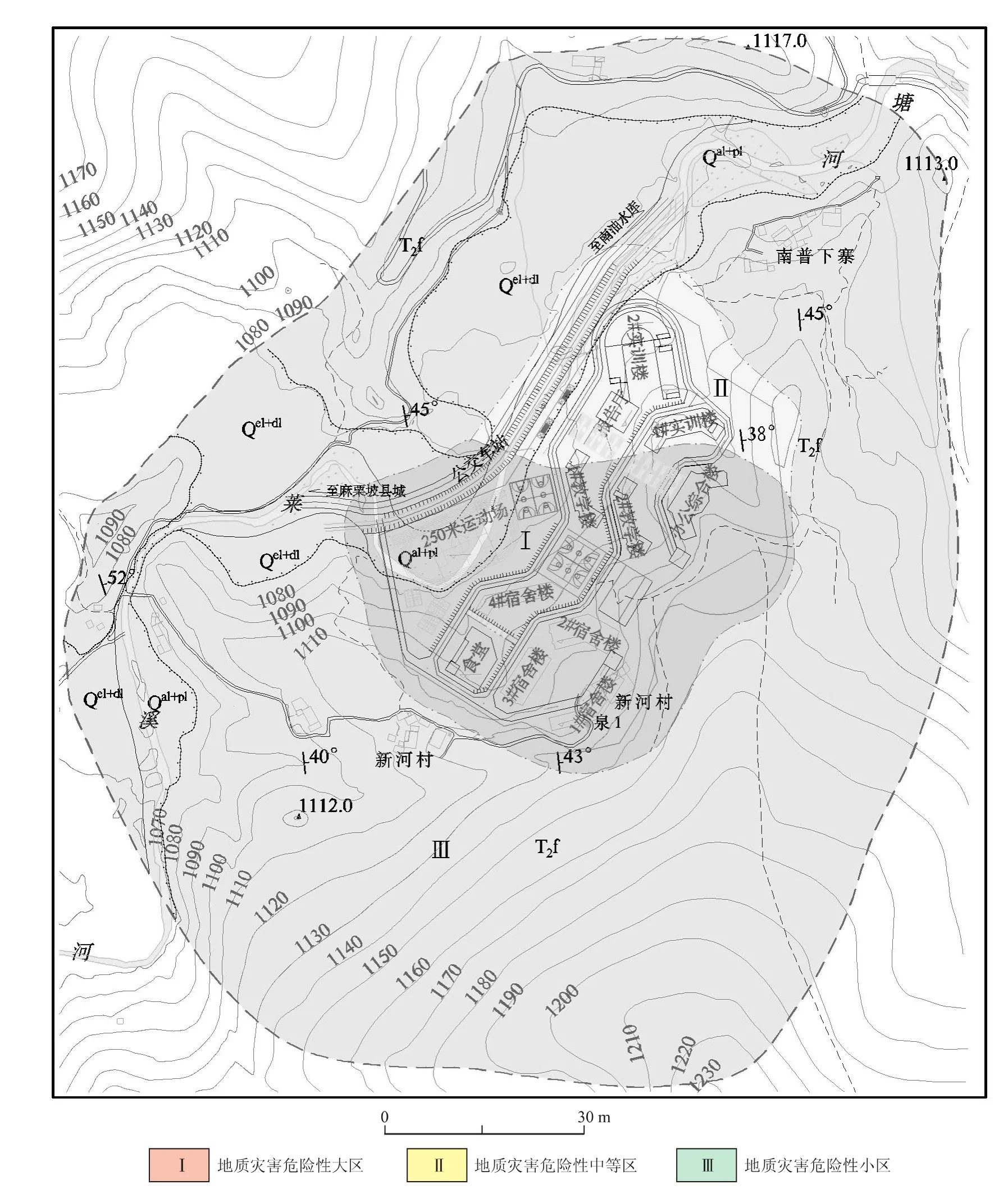

评估区主要分布有第四系和三叠系地层。第四系人工堆积层(Qml)为褐黄色粘性土含根植土,第四系冲洪积层(Qal+pl)为褐灰色卵石,充填物为砂土,第四系坡残积层(Qel+dl)为褐黄色含碎石粉质粘土,三叠系中统法郎组(T2f)为褐黄色、深灰色千枚岩化泥岩,其中强风化层厚0.8~16.5 m。地层的具体空间分布见图1。

2.3 地质构造

评估区区域一级构造单元为华南褶皱系,二级构造单元为滇东南褶皱带;构造体系为旋扭构造体系之都龙老君山旋卷构造,构造线方向以北西-南东向为主。

评估区内无明显的断裂、褶皱通过,为单斜地层区。受文麻断裂和都龙老君山旋卷构造及风化作用影响,评估区内节理裂隙发育。

图1 评估区地质图Fig.1 Geological map of the assessment area

3 水文和工程地质条件

3.1 工程地质特征

根据评估区岩土体结构,主要岩性及其工程特性,将区内岩土体分为一个土体类型和两个岩体类型三大类。土体为耕植土、砂卵石、含碎石粉质粘土多层土体(Ⅰ○),岩体为较软碎裂-散体状千枚化泥岩强风化岩体(Ⅱ○1)、较软碎裂状千枚化泥岩中风化岩体(Ⅱ○2)。

耕植土、砂卵石、含碎石粉质粘土多层土体(Ⅰ○):耕植土的结构松散,欠固结,密实度不均匀、承载力较低、差异性大,不能用作拟建工程地基持力层;砂卵石稍密,承载力特征值fak=200 k Pa,强度较高,可用作多层建筑和小型桥梁的天然地基持力层;含碎石粉质粘土呈硬塑状,中压缩性,承载力特征值fak=180 k Pa,强度一般,可用作拟建工程天然地基持力层。

较软碎裂-散体状千枚化泥岩强风化岩体(Ⅱ○1):承载力特征值fak=600 k Pa,力学强度相对较高,可作多层建筑物基础持力层;层理、风化裂缝发育,岩体破碎,边坡稳定性差。

较软碎裂状千枚化泥岩中风化岩体(Ⅱ○2):碎裂结构,无软弱结构面分布,承载力特征值fak=1 200 k Pa,力学强度高,均匀性较好,可作拟建物桩基持力层。

综上,评估区存在的工程地质问题较多,对拟建项目可能带来不利影响,工程地质条件复杂。

3.2 水文地质结构特征

评估区河流属于泸江水系畴阳河支流莱溪河,区内地下水补给来源主要为大气降水入渗补给,莱溪河为评估区最低侵蚀基准面,总体流向由北东流向南西,最终汇入畴阳河。根据含水层介质的不同及地下水的赋存形式和水动力条件的差异性,将评估区内地下水划分为松散岩类孔隙水、基岩裂隙水两大类。

综上所述,评估区水文地质条件复杂程度为中等复杂。

4 地质灾害危险性现状评估

经过野外实地调查结合岩土工程勘察报告,评估区发现老滑坡一个(H1),现状下滑坡体后缘居民房有拉张裂缝,前缘基岩受挤压变形严重,且滑坡体地层岩性为第四系残坡积层(Qel+dl)含碎石粉质粘土,结构松散,加之滑坡体上植被发育较差,前缘与莱溪河相连,由于潜在临空面的存在,雨水对滑动体松散物质的浸泡,重力及下滑力增大,雨水沿滑动面渗流,减少摩擦力与粘聚力,易于诱发滑坡再次活动,因此滑坡发展趋势为不稳定。危害对象主要为滑坡体上的村民及莱溪河,危险性大,危害性大。评估区内未发现崩塌、泥石流、地面塌陷、地裂缝等灾害。

5 地质灾害危险性预测评估

地质灾害危险性预测评估主要是在对地质环境因素系统分析的基础上,判断降水或人类活动因素等激发下,某一个或一个以上的可调节的地质环境因素的变化,导致致灾体处于不稳定状态,预测评估地质灾害的范围、危险性和危害程度。主要从工程施工可能诱发、加剧地质灾害和工程建设遭受的地质灾害两方面进行预测评估。

工程建设加剧和诱发地质灾害危险性的预测:

工程建设加剧老滑坡(H1)的可能性大,危险性大;加剧冲沟(C1)的可能性小,危险性小。

根据整平区块图(图2),总体上,该场地挖方大于填方,场平工程诱发的灾害主要为场地整平形成的挖填方边坡失稳。场地整平将形成17个典型填挖边坡,其中,挖方边坡(3号、4号、5号)失稳的可能性大危险性大;填方边坡(8号、9号)失稳的可能性中等,危险性大;挖方边坡(2号、6号、7号、13号、15号)及挖填混合边坡(10号、14号)失稳的可能性中等,危险性中等;挖方边坡(1号、11号、12号、16号、17号)失稳的可能性小,危险性小。整个场地失稳的可能性中等,危险性中等-大。

工程建设引发挖方地基不均匀沉降危害的可能性小,危险性中等;引发填方区运动场、门卫地基不均匀沉降危害的可能性中等,危险性中等;引发半挖半填区地基不均匀沉降危害的可能性中等,危险性中等。

基础施工诱发挖孔桩坑壁垮塌的可能性小-中等,危险性小-中等。

进场道路及校内道路工程引发路基不均匀沉降的可能性小-中等,危险性中等。

河道改道工程诱发地质灾害的可能性中等,危险性中等-大。

废弃土石若不及时清理,诱发小型坡面泥石流的可能性中等,危险性中等,危害性中等;其他附属工程建设诱发地基不均匀沉降等灾害的可能性小,危险性小。

整个场地失稳的可能性中等,危险性中等-大。

工程建设可能遭受地质灾害的危险性主要来自以下几个方面:①遭受滑坡(H1)危害的可能性大,危险性大。②遭受冲沟(C1)危害的可能性小,危险性小。③遭受挖方边坡(3号、4号、5号)危害的可能性大,危险性大;遭受填方边坡(8号、9号)危害的可能性中等,危险性大;遭受挖方边坡(2号、6号、7号、13号、15号)及挖填混合边坡(10号、14号)危害的可能性中等,危险性中等;遭受挖方边坡(1号、11号、12号、16号、17号)危害的可能性小,危险性小。④处于填方区、半挖半填区的建筑物遭受地基不均匀沉降危害的可能性中等,危险性中等。⑤遭受莱溪河洪水、引发泥石流威胁的可能性小,危险性中等。

图2 整平区块图Fig.2 Leveling block diagram

周边村庄遭受因工程建设引发灾害的可能性小,危险性中等。工程建设过程及运营对周边环境产生影响的可能性小,危险性小。

6 地质灾害危险性综合分区

6.1 地质灾害危险性综合分区评估

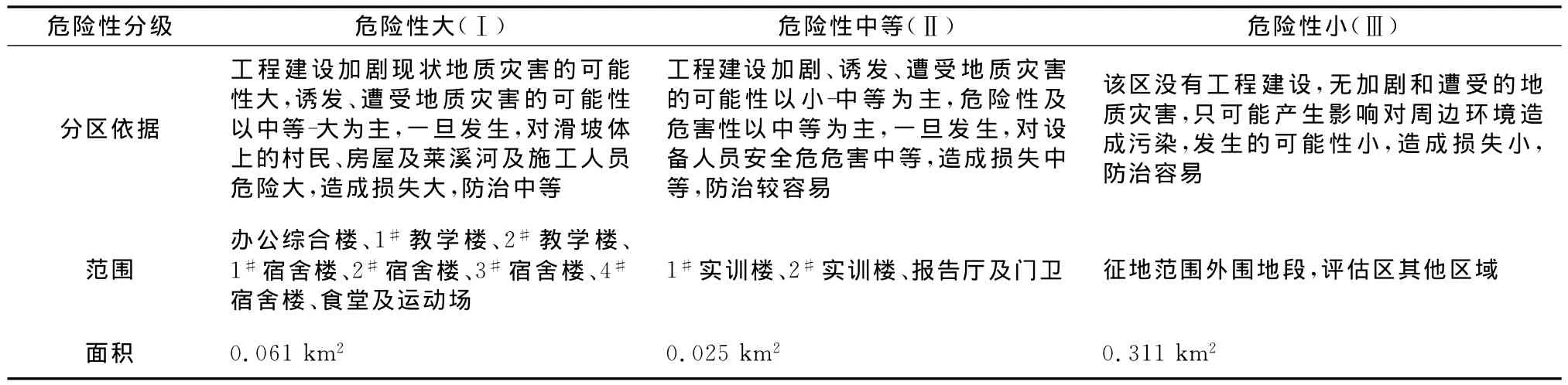

依据地质灾害危险性现状评估和预测评估结果,充分考虑评估区的地质环境条件的差异和潜在的地质灾害隐患点的分布、危险程度,确定判别区段危险性的量化指标,根据“区内相似,区际相异”的原则[2]。将评估区地质灾害危险性划分为地质灾害危险性大区(Ⅰ)、地质灾害危险性中等区(Ⅱ)及地质灾害危险性小区(Ⅲ)三个区(图3,表1)。

6.2 建设场地适宜性评估

本次评估范围内划分为三个区,危险性等级分别为地质灾害危险性大(Ⅰ)、危险性中等(Ⅱ)和危险性小(Ⅲ)。地质灾害危险性大区总面积约0.061 k m2,占整个评估区面积的15.3%;地质灾害危险性中等区面积约0.025 k m2,占评估区总面积的6.3%;地质灾害危险性小区面积约0.311 k m2,占评估区总面积的78.4%;拟建项目诱发、加剧的地质灾害及岩土工程问题较多,防治难度中等,且场内老滑坡H1面积较大,危险性大,加之拟建项目紧邻莱溪河,导致场地整体稳定性差。因此,评估区土地适宜性综合评估为适宜性差。

图3 评估区综合分区图Fig.3 Comprehensive zoning map of the assessment area

表1 地质灾害危险性分区表Table 1 Zoning by geo-hazard risk

7 地质灾害防治措施

7.1 地质灾害防治难易程度分析

评估区地质环境条件总体为复杂,工程建设可能诱发的地质灾害主要为场地整平产生的挖填方边坡失稳引发的崩塌、滑坡,以及地基不均匀沉降等。拟建工程遭受现状地质灾害危害可能性大。工程建设诱发新的地质灾害(含不良工程地质问题)较多。总体上,防治难度中等。

7.2 地质灾害防治措施的建议

场地将分多个平台进行挖、填方,对斜坡的扰动较大,严重影响斜坡的稳定性,因此应重视各平台前后挖、填方边坡的支护工作,采用适宜的工程支护措施,同时做好整个场地的排水措施,其防治及建议如下:

(1)对挖填方边坡设置合理的支挡措施,并合理设计边坡开挖(回填)角度,施工过程进行技术支护,避免诱发大规模边坡失稳。

(2)各挖填方边坡设置的挡墙工程基础应深入基岩,应注重分析挡墙所在边坡及挡墙地基的稳定性。

(3)在拟建场地周围的挖方边坡(3号、4号、5号等)设置截水沟并进行防渗处理,防止地表水下渗导致地基岩土浸水软化;建立系统的地面截、排水系统,特别是要加强人工边坡坡顶、房前屋后的大气降雨排水、学校生活废水的有效排放,防止地表水冲刷地基及建筑物,防止生活废水下渗,确保地下水不受污染。

(4)莱溪河河床为冲洪积堆积物,结构松散,透水性强,在运动场的填筑过程应做好地基处理,减少之后沉降。改道后应设置护岸挡墙并进行防渗处理,挡墙基础应深入基岩,避免雨季河水对挡墙的淘蚀及河水的入渗。改道河堤应采取可靠的支挡措施,避免引发建筑场地填方区变形、并形成滑坡灾害。

(5)重视半挖半填地基工程施工质量,填方区地基需分层碾压密实,避免地基出现不均匀沉降,危及建筑物安全。

(6)严禁利用平整场地时回填的、土质强度较低的填土层作为建筑物地基持力层,避免因填土土质强度低而引起建筑物不均匀沉降,确保人民群众的生命财产安全。

(7)H1滑坡面积较大,场地平整中前缘部分挖切,4#宿舍楼仍位于滑坡体上,在处理4#宿舍楼基础时,应考虑地基曾是不稳定的老滑坡。

(8)采取信息化施工,加强地表变形监测,在整个工程建设工程中,若发现地质灾害隐患或岩土工程问题,及时与有关部门联系,采取切实可行的防治措施,避免或减轻灾害损失,防止工程质量问题的发生。

8 结论

(1)本次评估的对象是民用建筑工程,评估区地质环境条件复杂,拟建项目属重要建设项目,评估等级为一级;评估工作是在查明地质环境条件的基础上,通过对已有地质灾害和工程建设可能遭受、诱发或加剧地质灾害的危险性评估,评估区划分为地质灾害危险性大区、危险性中等区、危险性小区,拟建项目诱发、加剧的地质灾害及岩土工程问题较多,防治难度中等。综合判定本项目建设场地适宜性为适宜性差。

(2)地质灾害防治原则应以预防为主,施工中尽量避免诱发新的地质灾害;施工中应重视对地质环境和生态环境的保护;对于已有地质灾害和已诱发的地质灾害,应采取积极措施予以治理。

(3)对拟建项目进行地质灾害危险性评估工作是必要的,它在工程建设过程中及运营后都起到了一定的警示作用,为保护生命财产安全、防灾、减灾都起到了一定的预防作用。

[1]中华人民共和国建设部.工程设计资质标准[M].北京:中国建筑工业出版社,2004:96-97.

[2]常士骠,张苏民,项勃,等.工程地质手册[M].第四版.北京:中国建筑工业出版社,2007.

[3]郭维,车路宽.对建设用地地质灾害危险性评估中几个问题的思路[J].科技风,2013,(7):234-235.

[4]丁继新,刘跳民,等.建设用地地质灾害危险性评估若干技术问题探讨[J].矿产勘查,2011,2(6):834-837.

[5]伍波,李波,牛二能,等.云南省麻栗坡县民族职业高级中学异地扩建建设项目地质灾害危险性评估报告[R].2013.

[6]王先华,邓建辉.某水电站联合调度中心建设用地地质灾害危险性评估研究[J].工业安全与环保,2010,36(2):27-28.

[7]董晓兰.法拉沟煤矿建设工程地质灾害危险性评估[J].甘肃科技,2014,30(7):41-43.

[8]左三胜,赵志祥.建设用地地质灾害危险性评估的初步研究[J].灾害学,2004,19(2):47-50.

[9]陈春华,李波.小型水电站建设用地地质灾害评估技术研究——以湄尼多河小型水电扎为例[J].中国地质灾害与防治学报,2006,17(3):133-136.